-

骨董品買取 | 高く売るコツや骨董品買取業者の選び方

骨董品の処分にお困りの方は、買取を検討してみましょう。 骨董品の種類や状態によっては、高価買取の可能性もあります。 相続や実家の片づけなどで出てきた価値の分からない骨董品も、信頼できる買取業者に相談してみてはいかがでしょうか。 骨董品を買取してほしい! 骨董品の処分方法が分からないという方や、大きいものや重たいものの処分に苦労している方もいるでしょう。 手放したい骨董品は、買い取りしてもらう方法もあります。 自宅に骨董品は眠っていませんか? 遺品整理、実家の片づけなどのタイミングで骨董品が出てくることがあります。また、相続で引き継いだという方もいるでしょう。 あなたの自宅で眠っている骨董品を、必要としている方がいるかもしれません。 価値の分からない骨董品…捨てるしかない? 骨董品を「古いから捨てるしかない」と考えるのは早いかもしれません。たしかに古くて汚れている骨董品は、価値がないように見えることもあります。 一方で、古いほど価値が増すのも骨董品の特徴です。プロが査定することで、有名作家の作品だと判明することもあります。 処分予定の骨董品は捨てる前に、買取業者に相談してみましょう。 骨董品を高く売るためには 骨董品を処分するのであれば、しっかりと価値を認めてくれる業者に売りたいと思う方は多いでしょう。骨董品の買取ができる業者は多いものの、経験や実績ある査定士が在籍する業者ばかりではありません。中には骨董品に詳しくないスタッフが査定するケースもあります。 査定額に納得できない、買取を断られてしまった……そんなときは、他の業者へ相談してみましょう。 時間や手間はかかっても、信頼できる業者を見つけることが大切です。 実績のある専門家へ相談 骨董品を高く売るために大切なポイントの1つは、実績のある専門家へ相談することです。 骨董品の買取経験が豊富な査定士がいる業者を選びましょう。価値を理解した上で、相場を考慮した適切な査定額を提示してくれる可能性が高いと考えられます。 大きく査定額が変わることも…複数の業者へ相談 査定を依頼したからといって、必ず売らなければいけないわけではありません。定価のない骨董品は、買取業者によって査定額が大きく異なることもあります。複数の業者に相談し、査定額を比較しましょう。 箱や付属品を揃えておく 骨董品に箱や付属品があれば査定の際に一緒に提出しましょう。 たとえば陶磁器を収める桐などでできた箱は供箱と呼ばれ、単なる梱包材以上の意味を持ちます。供箱には作家名や作品名が記されることが多く、陶磁器の価値を証明する役割があるためです。 また、査定書も同様に骨董品の価値を証明するものです。 骨董品とセットで提示できれば、買取価格アップが期待できます。 いつか売るときのために…丁寧に保管しておく 骨董品を今すぐ売るつもりがない方も、保管方法には注意を払うことをお勧めします。特に古くて貴重な骨董品ほど、少しのことで劣化しやすいためです。劣化していても買取できる場合もありますが、買取価格が下がってしまう恐れがあります。 今は予定がなくても、いつか売るときのことを考えて、丁寧に保管することを心がけましょう。 なお、骨董品は直射日光の当たらない、風通しのよい場所に保管することが大切です。また、直接触れたり動かしたりしたことがきっかけで傷んでしまうこともあります。このため、必要以上に触らないように注意し、どうしても必要なときは手袋をするとよいでしょう。 骨董品といってもその種類はさまざま 一口に骨董品といってもさまざまな種類があり、相場も異なります。 代表的な骨董品の種類 骨董品のうち、特に流通量や買取可能な業者が多いのは、以下の6種類です。 掛軸 掛軸とは、書や日本画・中国画を床の間などに掛けられるように布や紙で表装したものです。買取価格の相場は、数万円程度ですが、有名作家の作品になると100万円以上の価格がつけられることもあります。 富岡鉄斎、伊藤若冲、棟方志功などが有名作家の例です。 また、掛軸は中国でも人気が高まっているため、中国人作家の作品も高価買取される傾向にあります。 茶道具 茶碗や茶入、茶杓など茶道に使われる道具は全て茶道具に含まれます。日本の伝統文化である茶道を嗜むための道具として、遺品整理や蔵の片づけなどで出てくることがあります。 茶道具の場合、買取価格のバラつきが大きいのが特徴です。 同じ作家の作品でも、人気の有無によって数万円から数百万円まで差がつくこともあります。また、純金製の茶道具など高価な素材を使用しているものは買取価格も上がりやすいといえます。 陶磁器 茶碗や湯呑み、壺、花瓶など陶器や磁器で作られた器を陶磁器といいます。陶磁器の買取では、作家名や産地、メーカー名が重要です。 作家で言えば酒井田柿右衛門、金城次郎、河井寛次郎などが知られています。 陶磁器の産地としては瀬戸焼、越前焼、信楽焼、備前焼、常滑焼、丹波焼が有名です。これらはまとめて日本六古窯と呼ばれることもあります。 また、西洋の陶磁器メーカーではマイセン、リヤドロ、ロイヤルコペンハーゲンなどが人気です。 有名作家やメーカー、産地の陶磁器は数万円から数十万円が相場。希少価値の高いものや状態のよいものは数百万円を超える価格で取引されたこともあります。 刀剣 刀剣とは、いわゆる日本刀や太刀、薙刀、脇差などの刀類のことです。特に日本刀は美術品としての価値が高く、海外からも注目されているため価格は上昇傾向にあります。 日本刀は作られた年代が重要です。 明治時代の廃刀令以後に制作されたものは「現代刀」と言い、数十万円が相場です。ただし、人間国宝の高橋貞次の作品などは、数百万円の価値がつくこともあります。 一方、江戸時代以前の刀は、高価買取が期待できます。保存状態がよければ100万円以上の価値がつくかもしれません。 絵画 絵画は、大きく日本画・西洋画・現代アートの3つに分けられます。 日本画とは、日本の伝統的技法によって描かれたもので、水墨画や浮世絵などが該当します。円山応挙や歌川広重などが代表的な作家です。 一方、西洋画はヨーロッパで広まった技法で描かれた絵画です。高価買取が期待できる作家として、マルク・シャガール、岸田劉生などが挙げられます。 従来の絵画の枠にとらわれない表現技法を用いる現代アートの作家としては、キース・ヘリング、草間彌生などがいます。 絵画は、作家や作品によって買取価格の差が付きやすく、数万円のものから1億円以上の価値がつけられるものまでさまざまです。 香木 白檀や伽羅といった、よい香りを楽しむための木材が香木。香木は近年、中国などで需要が高まり価格が高騰しています。 香木の買取価格は、品質と重量で決まり、白檀であれば、1gあたり10円〜60円が相場です。また、伽羅は1gあたり2千円〜2万円、品質がよければ1gあたり数万円で取引されることもあります。 上記の6種類以外の骨董品も、業者によっては買取可能です。 相続した骨董品や、自宅から出てきたものを手放したいと考えている方は、信頼できる業者に相談してみましょう。 骨董品買取はどこに相談するかで価格が変わる?! 骨董品の買取は、相談する業者によって価格が変わります。 たとえば、骨董品の買取を専門としている業者と、さまざまな物を幅広く買取している不用品買取業者では、同じ品物でも査定額が大きく異なるでしょう。さらに、骨董品専門の買取業者の中でも信頼できる業者を選ぶことが大切です。たとえば、実物を見ずに画像だけで査定する業者には注意が必要です。 また、査定額について説明してくれない業者も気をつけたほうがよいかもしれません。 信頼できる業者を選ぶポイントの一つが、買取実績。 買取実績の多い業者であれば、骨董品に詳しい査定士に査定してもらえる可能性が高いといえます。大切な骨董品の買取は、実績のある業者へ相談しましょう。 こんなものでも売れる…?骨董品買取でよくある相談 プロの買取業者や査定士以外には、骨董品の価値を判断するのは難しいものです。 売れるかどうか分からないものも、まずは査定してもらうとよいでしょう。 骨董品かどうか価値が分からない 相続などでもらったものや、自宅の片づけで出てきたものなど、そもそも価値があるかどうかも分からないというケースでも心配いりません。 価値があるかどうかは、プロの査定士が見ないと分からないことが多いため、まずは相談してみてください。その際、骨董品とセットの査定書や箱があれば、なくさないように保管しておきましょう。骨董品の価値を明らかにするためのヒントになる可能性があります。 箱や鑑定書などがついていない 箱や鑑定書などがついていない骨董品も買取可能です。 経験豊富な査定士がさまざまなポイントをチェックし、骨董品の価値を判断します。作家名や作品名、年代などの分からない骨董品は査定士に見せることで、価値が判明するかもしれません。 古すぎてシミや汚れが… 骨董品の場合、シミや汚れがついているから売れないとは限りません。「こんなに汚れていては売れない」と思わずに、査定士に見てもらいましょう。 そもそも骨董品とは古いものであり、シミや汚れがあるのは当然といえます。買取業者でクリーニングや修復が可能な場合もあるため、汚れていても気にせずにそのまま相談してみてください。 なお、買取の前に自分で骨董品をきれいにしようとするのは避けましょう。 骨董品は繊細なものが多いため、触れたりこすったりすることでダメージを受ける可能性があります。壊れたり傷ついたりすると買取価格が下がってしまうかもしれません。 気になるところがあっても自分では触らず、買取業者に任せましょう。 オークションやフリマで売った方がいい? 買取業者を利用せず、オークションやフリマで骨董品を売るメリットは自分で価格を決められることです。一方で、トラブルが起きたら自分で対処しなければいけないというデメリットもあります。 オークションやフリマでは、ユーザー同士が直接やりとりするため、勘違いや説明不足からクレームをつけられることも。また、骨董品は壊れやすいため、輸送中に破損したといったトラブルが起きることもあります。 あるいは、そもそも骨董品の価値が分からない場合、いくらで出品するのが適当か判断できないという問題も。価値の高いものだと知らずに、相場より安い価格で手放してしまうリスクもあるのです。 高価な骨董品はもちろん、価値の分からないものもまずは専門家に相談してから処分することをお勧めします。 骨董品買取業者の選び方 骨董品の買取では業者選びが大切です。 買取業者を選ぶポイントを押さえることで、納得いく価格で骨董品を処分できるでしょう。 実績で選ぼう 骨董品買取業者を選ぶ際、まず重視すべき点は実績です。 多くの買取業者は、ホームページなどで過去に買取した骨董品の例や価格などを紹介しています。 買取実績を公表しているということは、業者の自信の現れ。信頼できる業者かどうかを判断するポイントだといえるでしょう。 また、買取実績を見ることで、特に多く買取している骨董品の種類なども分かります。 たとえば、茶道具の買取実績が豊富な業者は、直近の相場を把握しています。茶道具を売りたい方は、このような業者を選ぶと納得いく価格で買取してもらえる可能性が高くなるでしょう。 買取方法で選ぼう 骨董品を買取する方法には店頭への持ち込みの他、出張や宅配などもあります。中でもお勧めは出張買取です。 自宅の近くに買取業者の店舗がない場合でも利用できる上、家から出ずに買取できるため忙しい方にも向いています。 また、出張買取の特に大きなメリットといえるのが、骨董品を自分で持ち運ぶ必要がないことです。 繊細な骨董品は、移動中の衝撃で壊れてしまうことも考えられます。大きいものや重いものなどの運搬も業者に任せられるため、車がない方でも安心です。 なお、出張費用が気になる方は、手数料無料の業者を選ぶとよいでしょう。 見積もり価格で選ぼう 骨董品の買取では、業者はまず査定し、見積もり価格を提示します。お客さまが見積もり価格に同意すれば買取へ進むのが大まかな流れです。そのため、見積もり価格に納得できなければ、他の業者を探すのも選択肢の一つです。 したがって、骨董品を売る際はあらかじめいくつかの業者を選び、査定してもらった上で見積価格を比較するのがお勧めです。同じ骨董品でも業者ごとに見積もり価格が大きく違うことに驚くかもしれません。 なお、中には査定に手数料がかかる業者もいるため注意が必要です。 無料で査定してくれる業者を選ぶと節約につながります。 骨董品買取ランキングでお勧め業者を見つけてみよう インターネットを使うと数多くの骨董品買取業者が見つかるため、どの業者がいいか迷ってしまうかもしれません。 特に遺品整理などの場合は、それぞれの業者に問い合わせている時間が取れないことも多いでしょう。 業者選びに迷ったときは、お勧め買取業者や比較表・ランキングなどを参考にしてはいかがでしょうか。実績や買取方法などを紹介しているため、ご希望に合う業者を効率的に探せます。 複数の業者にまとめて問い合わせて、相見積もりを取るのもお勧めです。 骨董品を高く買取してくれる業者が見つけられるでしょう。

2024.10.13

- すべての記事

- 骨董品買取

-

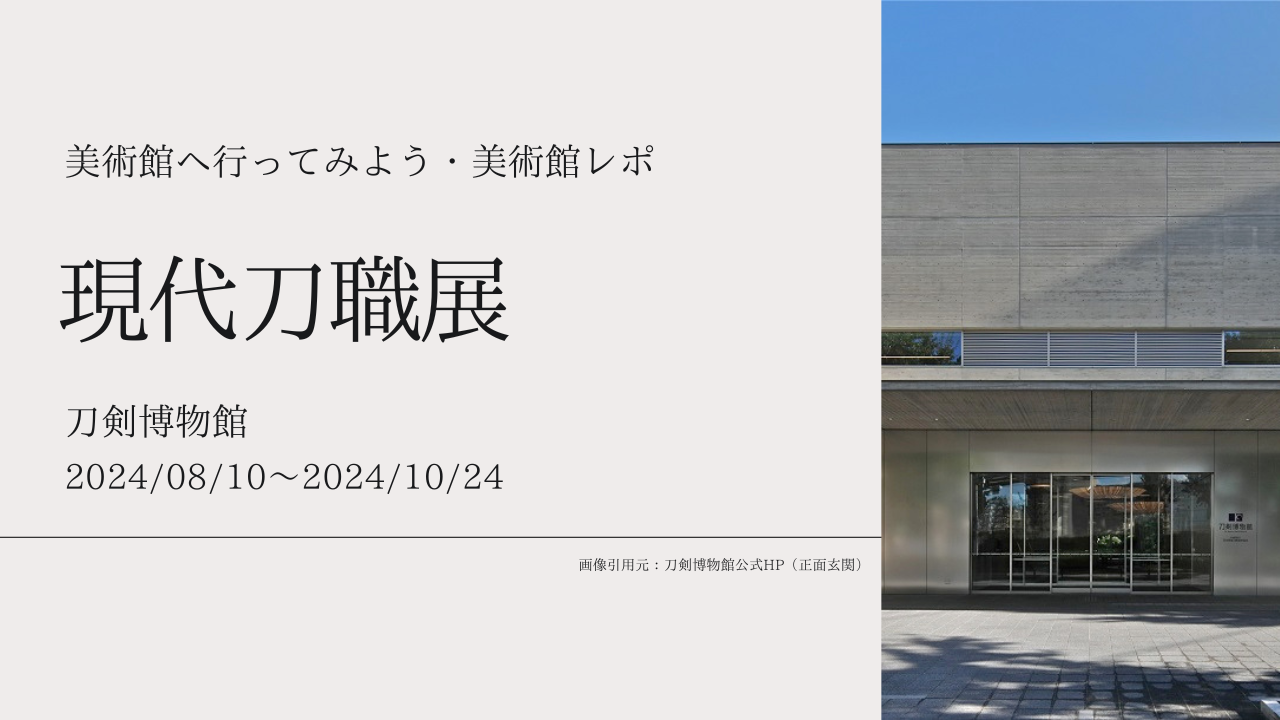

刀剣博物館で開催されている「現代刀職展」で刀剣を鑑賞してきた!

皆さんは、刀職人とは何か知っていますか? 刀職とは、日本刀の製作や手入れに関連する技術や職業を総称する言葉です。 刀職に就く職人は、日本刀の製作工程のそれぞれを専門的に担い、その技術を代々受け継いでいます。 現代においても、日本刀の製作・研磨・鞘作りなどの技術を専門とする職人がいます。 今回は、刀剣博物館で開催されている「現代刀職展」に行ってきました! この展示会では、日本の伝統的な刀剣製作技術を現在に伝える現代の刀職人たちの作品が展示されています。 刀剣製作にかかわるさまざまな専門技術を持つ職人たちの技と美が結集したものとなっています! 日本の伝統的な刀職の魅力を感じられる「現代刀職展」は刀剣博物館にて開催 両国にある刀剣博物館では、現代刀職展が開催されています。 歴史の授業やテレビ、映画などで刀を目にする機会はあっても、直接見る機会は現代においてなかなかないのではないでしょうか。 刀剣博物館では、刀職人たちの技術と美が詰まった本物の刀を間近に見ることができます! 現代刀職展では、現代技術を駆使して作られた数々の日本刀を比較しながら鑑賞できるのが特徴です。 日本刀は日本国内だけでなく、世界中で高い評価を受けています。 その美しさと技術の高さから、多くの外国人が日本刀を収集したり、研究したりしているのです。 実際に、展示会を訪れた際、海外観光客も半数ほどいたのが印象的でした。 現代に作られた刀の展示「現代刀職展」について 現代刀職展が開催されている展示室は3階にあります。 展示室に入る前の左手には、ロッカーも完備されているため、荷物が多い方はこちらで預けてから展示室に入りましょう。 展示室内は1室のみで、天井の高い部屋には、ガラスケースに入った刀剣が並んでいます。 展示されている刀剣は、以下の部門に分けて制作されたものです。 ・作刀の部 刀剣そのものの制作を担う工程で、たたら製鉄で作られた玉鋼を材料に、鍛錬、素延べ、火造り、焼入れの作業を経て一振りの刀剣が完成します。 鉄を鍛えて刀剣の姿へ成形し、地鉄や刃文を表現する作業が芸術といえるでしょう。 鉄を何度も加熱し鍛え上げ、刃文と呼ばれる美しい波模様を生み出しながら、刀の形状と刃の鋭さを追求します。 作刀の最大の魅力は、その緻密な技術と芸術性にあります。 日本刀は単なる武器ではなく、長い歴史と文化が込められた工芸品としての価値が高いものです。 各刀には個性があり、それは刃文、形状、バランス、鋼の色合いなどに現れます。 刃文には、直刃、乱刃、丁子刃などさまざまな種類があり、それぞれに美しさがあります。 刃の表面に浮かび上がる模様の種類を知り、現代刀職展で展示されている刀剣たちの模様がどれにあたるか鑑賞しながら確認してみましょう。 ・研磨の部 玉鋼を材料にして作られた刀剣は、最終的に研いで磨く工程を経て美術品として完成します。 研磨には、大きく分けて下地研ぎと仕上げ研ぎの2工程があります。 研ぎは、研ぎ師の刀剣への理解度や、刀文や地鉄を活かす研磨技術が問われる工程です。 この研ぎの工程によって作品の良し悪しが大きく左右され、名刀になるかが決まるともいわれています。 研磨の過程では、刀の形状や刃文を崩さずに鋭さを追求しながら、刀身全体に均一で滑らかな表面を作り出す必要があります。 刀剣の刃文は、研磨によって鮮やかに浮かび上がります。 研磨の技術を鑑賞する際は、刃文の細部までが明確に見えるかどうか、またその美しさや均整が取れているかを確認しましょう。 ・刀身彫の部 刀身に彫を施して芸術性を高める工程を指し、彫のモチーフは、信仰心に基づいた神仏の姿や各号、植物などが多い傾向です。 刀身彫は、刀身の潜在的力量を引き出し、荘厳さを高めるために行われます。 刀身彫の魅力は、その彫刻が施された刀身に、装飾的でありながらも深い精神性や文化的背景を感じられる点にあります。 刀身に施されるこれらの彫刻は、技術的な難度が高く、熟練した彫刻師の手によって一つひとつ丁寧に彫られているのです! そのため、刀身彫は日本刀の美しさとともに、その精神的な重みをも感じさせてくれます。 刀剣を鑑賞する際、刀身彫が刀全体のデザインや形状と調和しているかを鑑賞してみると、お気に入りの一振りが見つかるかもしれませんね。 ・彫金の部 刀装具の中でも、主に鍔をはじめとした金具の技量を審査する部門で、作家たちはほぼ1年かけてさまざまな意匠を取り入れ、制作しています。 小さな金具の中には、作家の生命が宿っているのです。 彫金に使われているモチーフが何を意味するのか、その背景にある歴史や文化、宗教的な意味を理解することで、彫金のデザインの深さを感じられます! また、特定の時代や地域で好まれたモチーフを知ることで、刀剣が作られた時代背景や職人の意図も読み取れるでしょう。 展示会でも、動物や植物、風景などさまざまなものをモチーフにした彫金が展示されていました。 デザイン性だけではなく、モチーフを選んだ意図も想像しながら鑑賞してみると、また異なる魅力に気づけることでしょう。 ・白鞘の部 白鞘とは、刀身を保存するための鞘を指し、古くや休め鞘ともいわれていました。 朴の木から白鞘を作る工程を競う部で、表面には出ない掻き入れと呼ばれる工程は、職人たちが人一倍神経を注ぐ作業です。 装飾が少なくシンプルなデザインが特徴で、自然な風合いが際立つため、日本刀の本来の美しさや精緻さを引き立たせてくれる印象を受けました。 ・刀装の部 拵とも呼ばれ、鞘に漆を塗り、柄を鮫皮で装飾し、鍔や目貫などの金具をつけて刀身と同じように美術品として仕上げる工程を指します。 江戸時代に制作されていたものは、身分に応じた装飾がされていたといわれています。 刀装は職人によって手作りされるため、その製作には高度な技術と経験が求められます。 細かい装飾や精密な彫刻、独自のデザインなど、職人の技術が凝縮されており、その技術の高さが魅力です。 刀装を鑑賞する際は、装飾やデザインに注目しましょう。 細かい彫刻や金属細工、装飾のスタイルがどれほど美しく、独自性があるかを観察します。特に職人の技術や創造力が発揮された部分に注目すると、その美しさがより際立って見えるでしょう。 ・板前の部 刀装の柄を制作する工程で、朴の木で作られた柄木の上に鮫皮を巻いて、さらに上から組紐を菱形などに巻いて滑り止め効果をあげ、手持ちをよくする工程です。 昔は、献上鮫として、大名や将軍への贈答用とされていました。 板前を鑑賞する際は、組紐の模様や配置に注目しましょう。 特に菱形などの装飾がどれだけ美しく、均等に施されているかがポイントです。 装飾は単なる美しさだけでなく、柄の使用感にも影響します。 ・白銀の部 刀装具のうち、刀を鞘に固定する鎺(はばき)と呼ばれる金具の完成度を審査する部門です。 白銀は、刀装具全般の下地を主に制作する工程で、その中でも白銀師は鎺を作成する職人を指します。 白銀は単なる機能的な部品だけでなく、装飾的な美しさも持ち合わせています。 鎺のデザインや彫刻には職人の技術が反映され、美しい装飾が施されることで刀の外観をより引き立ててくれると感じました。 美しい鎺は、刀全体の美的価値を高める要素となります。 「現代刀職展」を開催している刀剣博物館のみどころ 刀剣博物館の1階にある展示室では、刀剣の制作工程の説明や国宝が展示されています。 刀剣について詳しく知らない方でも、まずは1階展示室の説明を確認してから展示品を鑑賞することで、新たな魅力に気付けるかもしれません。 実際の刀を持って重さを体感できる展示も行われています。 縦に長い刀は、実際の重さよりも重く感じられました。 また、展示室内では刀剣博物館が所蔵している刀剣の国宝も展示されています。 現代の職人が制作した刀剣を鑑賞しつつ、国宝の刀剣も鑑賞してみて、どのような違いがあるか比較してみるのもよいでしょう。 刀剣博物館にはここだけの魅力的なグッズがたくさん 刀剣博物館の1階に位置するミュージアムショップでは、刀剣や日本刀に関するさまざまな書籍が取り揃えられています。 毎年開催される新作発表会の図録を含む豊富な書籍が並んでいます。 また、刀剣の材料となる玉鋼や、刀剣をテーマにしたキーホルダーなど、多彩なグッズも販売されているのが魅力です。 さらに、刀剣・日本刀鑑賞の上級者向けには拡大鏡も取り扱っており、実際に鑑賞時に活用する方も見受けられます。 今に伝わるいにしえの技を展示する「現代刀職展」 現代刀職展は、日本刀文化を今に伝える大切な展示会です。 刀剣博物館内には、刀剣の制作方法や刀剣の種類などに関する説明も展示されているため、刀剣の詳しくない方でも知識を深めながら楽しめるのではないでしょうか。 現代刀職展を楽しんだあとは、3階の屋上庭園で一息つくのもおすすめです! 屋上庭園からは隣接する旧安田庭園の景色が一望でき、都会にいながら美しい緑を堪能できます。 旧安田庭園は無料で入れるため、刀剣博物館で展示会を鑑賞し歴史や文化に触れたあとに、庭園の静かな空気を感じながら、体験を振り返ってみるのもよいでしょう。 旧安田庭園は歴史ある場所であり、江戸時代からの庭園文化に触れることができます。 博物館での学びを庭園の歴史と重ね合わせることで、日本の伝統文化に対する理解がより深まるのではないでしょうか。 開催情報 『現代刀職展』 場所:東京都墨田区横網1-12-9 期間:2024年8月10日~2024年10月14日 公式ページ:https://www.touken.or.jp/museum/ チケット:大人1000円、会員700円、学生(高校・大学・専門学校)500円、中学生以下無料 ※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください

2024.10.09

- すべての記事

- 美術展・イベント

- 東京

-

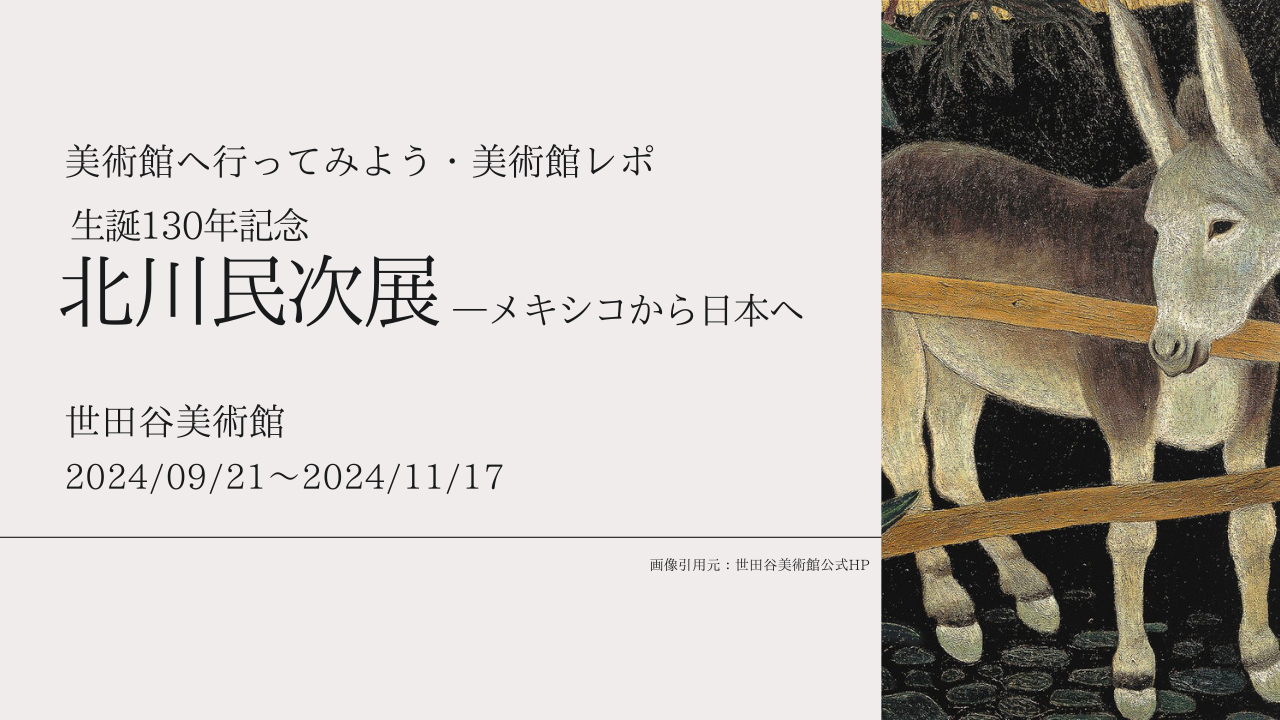

「北川民次展―メキシコから日本へ」を訪れてその歩みを知る

皆さんは、北川民次(1894年-1989年)という画家を知っていますか? 彼は、メキシコで画家・美術教育者として活動した人物で、生誕130年となる今年「生誕130年記念 北川民次展 ―メキシコから日本へ」が開催されています。 晩年まで精力的に制作活動を行っていた北川民次は、メキシコから日本という特異な歩みの中で、何を見出し、何を探求していたのか。 その答えを探るべく、今回は世田谷美術館で開催されている「北川民次展―メキシコから日本へ」に行ってきました! 「北川民次展―メキシコから日本へ」は世田谷美術館にて開催中 「北川民次展―メキシコから日本へ」は、緑豊かな世田谷区の砧公園内にある世田谷美術館にて開催しています。 最寄り駅はいくつかあり、用賀駅からは歩いて17分ほどのため、のんびり歩いて向かうのもよいですね! 各最寄駅からは、世田谷美術館行きのバスが出ているため、事前に時間をチェックして利用するのがおすすめです。 世田谷美術館の館内には、ロッカーが完備されています。 チケット窓口近くには、大きな荷物は預けて美術鑑賞するよう促す案内もあるため、チケット購入後に大きな荷物はロッカーにしまってから展示室に向かいましょう。 ロッカーは100円が必要ですが、返却されるタイプのため無料で利用できます。 今回訪れた「北川民次展―メキシコから日本へ」は、1階展示室にて開催中。 館内の撮影は基本的に禁止されているようでしたが、本企画展については写真撮影OKの案内がありました。 企画展では、油彩約60点、水彩・素描・版画など約50点に加え、1920~1930年代メキシコの多様な芸術活動の動きが分かる資料、当時北川が親睦を深めていた芸術家たちの作品も展示しており、合計約180点を鑑賞できます。 北川民次が生涯を通して何を見つめ表現をしていたのかを考えさせてくれる約30年ぶりの回顧展です。 たくさんの作品とメキシコ芸術の歴史的な資料に触れ、北川が何を思い絵を描いていたのかを想像してみましょう。 テーマごとに違う側面を見せる、北川民次の作品たち 「北川民次展―メキシコから日本へ」は、5つのテーマから構成されており、異なる魅力をもった作品が数多く展示されています。 1.民衆へのまなざし 2.壁画と社会 3.幻想と象徴 4.都市と機械文明 5.美術教育と絵本の仕事 各テーマにおいて、作品を通して北川が多くの人に何を語りかけていたのかを想像しながら、企画展を見ていきましょう。 第1章:民衆へのまなざし 北川民次の作品には、常に市井の人々への深いまなざしが感じられます。 社会情勢に翻弄されながらも力強く生きる民衆の姿がテーマとなった数多くの作品からは、時代を超えた人間の普遍的な強さや美しさを感じられるでしょう。 『トラルパム霊園のお祭り』1930年/油彩/キャンパス 一つの絵に、生と死の2つを主題として取り入れた作品で、単なる描写により描かれたのではなく、北川の見方や考えを取り入れている点が新しい試みです。 北川は、1914年ごろから渡米してニューヨークの劇場で働きながら美術学校で絵を学んでいました。 そのころに社会派の画家ジョン・スローンのもとで学んだのが、民衆を描くことと、物事をリアリスティックに捉える意識でした。 リアリスティックとは、見たままを描くのではなく、モチーフの本質を見極め絵に表現する姿勢です。 生の象徴である「赤子」と死を連想させる葬列を一つの画面に収めた『トラルパム霊園のお祭り』では、リアリスティックの姿勢が分かりやすく表現されていますね。 他にも、先住民の伝統と西欧的な白人社会との関係性を表現した作品や、日本の軍国主義に踊らされる民衆を描いた作品なども展示されており、北川が社会の暗部や矛盾を鋭く見つめ、批判的な作品として反映してきたことが分かります。 第2章:壁画と社会 1920年代メキシコで盛んになっていた「壁画運動」に影響を受けた北川は、日本へ帰国後に壁画を思わせるような壮大かつメッセージ性の強い作品を多く残しています。 視覚的な美しさだけではなく、社会や人間に対する深い洞察が反映された作品を観ていると、多様な社会を生き抜く人々の個々の存在を強く感じられます。 『タスコの祭』1937年/テンペラ/キャンバス 『タスコの祭』は、『メキシコ三童女』とともに、第24回二科展に出品された作品です。 作品を鑑賞して気になったのが、『タスコの祭』とおめでたいイベントをイメージさせるタイトルであるのに対して、登場人物たちの表情がどこか沈んでいるように感じられる点です。 一般的にお祭りというと、楽しげで賑やかな雰囲気を思い浮かべますが、この作品では薄暗い背景が広がり、人物たちの表情は喜びや歓声とは呼べないもののように感じられます。 画面の右上には楽器を演奏する人々が集まっているものの、表情が明るいとはいえません。 特に、しゃがんでお祭りの様子をじっと見つめるおじさんの視線が印象に残りました。 また、右奥の背景に小さく描かれた人物の中には、手を上げて楽しそうに走っている人の姿も見えます。 大きく描かれた喜びの表情が乏しい人々と、遠くではしゃぐ人の姿が作品全体に不思議な空気を与えていると感じられました。 独特な雰囲気の背景には、タスコという街がかつて銀鉱山で栄え、メキシコ革命という激動の時代を経験した歴史が影響しているのかもしれません。 表面的には賑やかな祭りの光景であっても、歴史の暗い影や社会の複雑な現実が北川の視点を通して描き出されているように思えます。 と、さまざまな想像を掻き立てられる作品で、とても印象に残りました。 第3章:幻想と象徴 北川は、時に幻想的で象徴的な要素を含んだ作品も作成していました。 時代の流れに抗うかのような力強さを感じさせてくれる作品や、現実の枠組みを超えた世界へと誘うような作品など、現実描写にとどまらず、より深い哲学を観る者に問いかけてくるようです。 『メキシコ静物』1938年/テンペラ/キャンバス 『メキシコ静物』を鑑賞した際、その独特で異様な雰囲気が目を引きました。 単なる静物画の枠を超え、シュルレアリスムやダダの影響を感じさせる、夢幻的で不思議な世界観を持っているようでした。 特に、ジョルジョ・デ・キリコの作品に見られるような、時間や空間の感覚が歪んだような感覚が漂っており、現実と幻想の境界が曖昧に感じられるのが印象的です。 静物画のモチーフとしては、一見日常的なものが描かれているのですが、その配置や色彩、影の使い方が非常に異質で、どこか不気味さを感じさせます。 北川の『メキシコ静物』は、静物画でありながらも、シュルレアリスムの影響を受けた独特の世界観を持ち、鑑賞者を非日常へと誘う作品だと感じられました。 『岩山に茂る』1940年/テンペラ/キャンバス 『岩山に茂る』を鑑賞した際、まず目に飛び込んできたのは、うねる植物の異様な姿でした。 植物とはいいますが、一般的にイメージするような緑色ではなく、薄茶色や肌色に近い色調で描かれており、まるで苦悩し、悶える痩せ細った人間の姿を連想させます。 細かく描かれた木の幹や枝のシワが、痩せた人間のあばら骨のように見えるため、生命力に満ちた植物というよりも、飢えた人間の身体を象徴しているかのようです。 さらに、細く垂れ下がるつるが髪の毛を思わせ、全体的に人間的な要素を感じさせる描写が多いように感じられました。 また、左下に描かれた緑の植物と小さく咲く花が、この暗い世界の中における一筋の希望を象徴しているかのようです。 痩せ細った植物の中で唯一、命の力強さを感じさせる部分があり、作品全体の中で儚くも確かな光として存在感を表していました。 貧困や飢え、戦争などあらゆる困難にも希望があることを、この小さな花が語りかけているように感じました。 第4章:都市と機械文明 北川は、急速に近代化する社会の中で、機械文明に対しても鋭い視点を持っていました。 産業化が進む風景や機械化する都市を描いた作品には、機械と人間の共存やその影響を考察する姿勢が見て取れます。 『赤いオイルタンク』1960年/油彩/キャンバス 工業化された風景と存在感を放つ赤いオイルタンクが印象的な作品です。 瀬戸の陶磁器産業が時代の変化とともに登り窯から石炭窯、そして重油窯へと移行するなかで、北川はその風景の変貌を鋭い視点で捉えているように感じられます。 煙突から立ちのぼる黒い煙と、重く垂れこめる灰色の雲は、工業化がもたらす公害や環境問題に対する北川の批判的な視点を感じさせます。 産業化によって変わりゆく瀬戸の景色は、かつての自然との調和から、より無機質で冷たさを感じさせるものへと変わっていったのかもしれません。 また、この作品には人や動物が一切描かれていません。 北川の他の風景画では、よく人物が描かれていることが多いのに対し、この作品では完全に無機質な工業の風景のみが描かれています。 「無人」の風景は、時代の変遷と共に変わりゆく瀬戸と、その中で失われていく自然や人間との繋がりなどへの北川の静かな怒りや哀愁を感じさせていました。 第5章:美術教育と絵本の仕事 北川はメキシコ時代に、現地の大人や子どもたちに表現の機会を提供する「野外美術学校」で教師として活動していました。 戦時中には絵本の制作にも熱心に取り組み、戦後は日本でも美術教育に力を入れます。 『老人』1932年/油彩/キャンバス この作品に描かれているのは、トラルパンの野外美術学校の生徒であったドン・ペドロ・ラミレスです。 北川が「信心深く、人の良い老人」と評したペドロの人物像とは対照的に、この絵の中の老人は寂しげで、どこか悲しみを内に秘めているように感じられます。 北川が語る「子どものような純粋さ」を持つペドロの印象と、絵の中で表現されたペドロの表情の違いは、彼の内面的な葛藤や、これまでの人生の苦労を反映しているのかもしれません。 彼の眼差しにはその純粋さだけでなく、人生の重みや、長い年月を経て抱え込んだ深い感情が映し出されているのではないでしょうか。 『老人』は、北川の観察を通じて、人間の多面的な姿を描き出すとともに、内面に潜む葛藤や苦労を静かに表現した作品という印象を受けました。 https://daruma3.jp/kaiga/239 メキシコにちなんだグッズも! グッズショップでは、定番のポストカードはもちろんのこと、今回の企画展のテーマにちなんだメキシコ雑貨や工芸品も販売されています。 メキシコのオトミー族による手織物や手刺繍も販売されており、独特なデザインと鮮やかな色彩が魅力的です! メキシコの魅力が盛り込まれており、色鮮やかな雑貨や、美味しいコーヒーや紅茶、そしてチョコレートなども販売されています。 ぜひ、北川民次が愛したメキシコの風土や文化に触れてみてはいかがでしょうか。 企画展とあわせてオリジナルグッズのチェックも楽しみましょう! 展示にちなんだイベントチェックも欠かせません 世田谷美術館で開催されている「北川民次展―メキシコから日本へ」に関連して、企画展とコラボした魅力的な期間限定メニューを楽しめます! 美術館に併設されたカフェや近隣のお店が、北川民次が過ごしたメキシコをテーマにした特別な料理を提供しています。 美術館の併設レストラン「セタビカフェ」では、メキシコ風の軽食として「トルティーヤチップスとディップソース」を提供。 サクサクとしたトルティーヤチップスにお好みのディップソースを合わせ、お酒のおつまみや小腹がすいたときの軽食にぴったりです。 美術館の併設レストラン「ル・ジャルダン」では、メキシコの代表的な料理「ブリトー」や「ケサディーヤ」が期間限定で登場します。 これらは、北川民次がメキシコで実際に味わっていたかもしれない料理。 たっぷりの具材を包んだブリトーや、チーズとトルティーヤの絶妙なコンビネーションが楽しめるケサディーヤで、北川が過ごした時代のメキシコに思いを馳せてみては。 「北川民次展―メキシコから日本へ」で作品制作の思いを知ろう 世田谷美術館で開催されている「北川民次展―メキシコから日本へ」は、民衆を見つめ続けた芸術家、北川民次の作品を通じて、彼の人生と芸術に触れる貴重な機会です。 北川はメキシコと日本という異なる文化を舞台に、社会の変化や民衆の姿を鮮やかに描き続けました。 彼の多様な作品群は、時代を超えて見る者の心に訴えかける力を持っています。 この機会に、ぜひ世田谷美術館を訪れて、北川民次の世界を体感してみてください。 開催情報 『北川民次展―メキシコから日本へ』 場所:〒157-0075 東京都世田谷区砧公園1-2 期間:2024/9/21〜2024/11/17 公式ページ:https://www.setagayaartmuseum.or.jp/ チケット:一般1,400円、65歳以上1,200円、大高生800円、中小生500円 ※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください https://daruma3.jp/kottouhin/682

2024.09.26

- すべての記事

- 美術展・イベント

- 東京

-

ヤノベケンジ(1965年- )現代芸術作家、京都芸術大学教授 [日本]

芸術に漫画・アニメ・特撮映画などを取り入れた「ヤノベケンジ」とは ヤノベケンジが制作する作品は、ユーモラスがあり、子どもから大人まで親しみのもてる作品でありながらも、その奥には社会的メッセージが込められています。 多くの作品は、ヤノベケンジが構想を練った壮大なストーリーにもとづいて作成されており、そのストーリー性が、人々を魅了する要因の一つともいえるでしょう。 幼いころに大阪万博会場跡地で遊んだ体験が原動力に ヤノベケンジを創作の道へと突き動かさせたのは、幼いころに遊んだ大阪万博会場跡地での経験といわれています。 ヤノベケンジが6歳で大阪府茨木市に引っ越してきたときには、すでに大阪万博は終了し、跡地は再利用の計画が頓挫し更地工事が続いている状況でした。 大阪万博跡地でみた近未来的なパビリオンの残骸や、巨大ロボットが放置されているお祭り広場で遊んだヤノベケンジは、未来の廃墟をイメージしたそうです。廃墟と聞くと、寂しい気持ちや悲しい気持ちになりそうですが、ヤノベケンジはむしろこの場所から何でも創り出せると胸が高鳴ったのを覚えているそうです。 このできごとをきっかけに、子どものころから特撮に夢中になり、怪獣のイラストを描いたり造形したりしてSF雑誌『宇宙船』に投稿していました。 ユーモラスな作品を次々に制作していく 1989年に京都市立芸術大学美術学部彫刻専攻を卒業後、ヤノベケンジは短期留学で、イギリスの国立大学であるロイヤル・カレッジ・オブ・アートへ行き、その後1991年に京都市立芸術大学大学院美術研究科を修了しています。 ヤノベケンジは、1990年に京都のアートスペース虹にて、生理食塩水を入れたタンクの中に鑑賞者が浸かり瞑想する体験ができる『タンキング・マシーン』を制作しました。 この作品は、第1回キリンプラザ大阪コンテンポラリーアワードで最優秀作品賞を受賞しています。 1992年には、水戸芸術館で個展「妄想砦のヤノベケンジ」を開催し、美術館に住み込んで「サバイバル」をテーマに、放射能汚染された環境でも生き抜ける機能を備えたユーモラスのあるデザインのスーツや、サバイバル用の機械一式、それらを収納して移動するための車などを発表しました。 以後、ヤノベケンジは「サバイバル」をテーマに、世界の終末のような環境下でも使える機械彫刻シリーズの制作を続け、1994年以降は拠点をベルリンに移して、欧米でも精力的に活動を続けました。 海外では、日本のサブカルチャーと関連して取り上げられることが多く、大きな注目を浴びています。 「アトムスーツプロジェクト」でチェルノブイリを訪問 1990年代の後半から、史上最後の遊園地計画「ルナ・プロジェクト」の構想を練り、その一環として「アトムスーツプロジェクト」をスタートさせました。 どこか鉄腕アトムを思わせる、ガイガーカウンター付き放射能感知服を制作・着用し、チェルノブイリ原発やその周辺の放置された都市の廃墟を歩き回ります。 また、スーツを着用して大阪万博跡地にある万博記念公園や砂漠、海岸なども歩き回り、幼いころに感じていた未来の廃墟への時間旅行を行いました。 チェルノブイリの激しい放射線量や開催後30年を経て朽ちていく様子、遊園地や保育園、軍用車の残骸など、現実の廃墟を目のあたりにしたヤノベケンジは、そこで生きる人々たちとの出会いや体験を通して、以後「廃墟からの再生」をテーマにした作品制作に移行していきました。 チェルノブイリの保育園でみた人形と大阪万博跡地の廃墟でみたロボットからインスピレーションを受け、大型ロボットや子どもの命令のみによって歌い踊り火を吹く巨大な腹話術人形型ロボットなどを制作します。 また、2003年には、大阪万博の美術館であった国立国際美術館にて集大成的展覧会『メガロマニア』を開きます。 解体されたエキスポタワーの朽ち果てた展望台の一部分を使用し、展望台内で生えていた苔を生育する作品の制作も行いました。 精力的な活動でさまざまな領域に表現を広げていく ヤノベケンジは、1990年に芸術家としての実質的なデビューを果たし、約30年間創作活動を続けてきています。 移り変わっていく社会の状況をみながら、彫刻や絵画、インスタレーション、絵本、映像、CG、映画、舞台など、表現の幅を広げその時々にあった創作活動を行っています。 また、イッセイ・ミヤケ、パパ・タラフラマ、ビートたけし、宮本亜門、増田セバスチャン、堀木エリ子など、さまざま分野で活躍しているクリエイターやアーティストともコラボを果たし、多くの芸術を創作してきました。 近年は、全国各地に巨大彫刻やパブリックアートを設置し、作品が一般の人々の目に触れる機会も多くなっています。 年表[ヤノベケンジ] 西暦(和暦) 満年齢 できごと 1965年(昭和40年) 0歳 大阪府茨木市に生まれる。 1989年(平成元年) 24歳 京都市立芸術大学美術学部彫刻専攻を卒業。 1990年(平成2年) 25歳 作品『タンキング・マシーン』を発表。第1回キリンプラザ大阪コンテンポラリーアワード最優秀作品賞を受賞。 1991年(平成3年) 26歳 京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。 1992年(平成4年) 27歳 水戸芸術館で個展「妄想砦のヤノベケンジ」開催。サバイバルマシーンのコンセプトを発表。 1994年(平成6年) 29歳 ベルリンに移住し、活動拠点を置く。 1997年(平成9年) 32歳 「アトムスーツプロジェクト」を開始。チェルノブイリ原発や万博記念公園で撮影を行う。 2003年(平成15年) 38歳 国立国際美術館で展覧会「メガロマニア」を開催。大阪万博のエキスポタワーの一部を使用した作品を展示。 2005年(平成17年) 40歳 豊田市美術館で個展「KINDERGARTEN」を開催。大型ロボット『ジャイアント・トらやん』などを発表。 2011年(平成23年) 46歳 東日本大震災と福島第一原発事故の影響を受け、『サン・チャイルド』を制作。 2012年(平成24年) 47歳 福島市や茨木市に『サン・チャイルド』像を設置。 2016年(平成28年) 51歳 第29回京都美術文化賞を受賞。 2018年(平成30年) 53歳 福島市に設置された『サン・チャイルド』が、批判を受け撤去される。 2021年(令和3年) 56歳 岡山県倉敷市の大原美術館で作品『サン・シスター(リバース)』を一般公開。 ヤノベケンジの作品が鑑賞できる展示・イベント

2024.09.10

- すべての記事

- 美術家・芸術家

- 日本の美術家・芸術家

-

東郷青児(1897年-1978年)画家[日本]

日本最初期の前衛絵画を描いた「東郷青児」とは 東郷青児 生没年:1897年-1978年 東郷青児は、夢見るような甘い女性像を描き人気を博した日本の洋画家で、昭和の美人画家として、戦後の日本で一世を風靡しました。 絵画作品だけではなく、本や雑誌、包装紙などにも作品が使われ、多くの人に親しまれていました。 詩人画家・竹久夢二の雑貨店で働く 東郷は、鹿児島県鹿児島市に生まれ、幼いころに家族で東京に引っ越しており、小学校の同級生には洋画家の林武がいました。 東郷は、中学時代から絵画を学んでおり、中学4年のころに出会った画家で詩人の竹久夢二の作品に感動し、青山学院中等部を卒業すると画家を志すようになりました。 夢二に憧れを抱いた東郷は、17歳で夢二の雑貨店「港屋絵草紙店」で働き始めます。 このお店は、恋多き夢二が唯一籍を入れた女性、たまきのために開かれたお店で、たまきは一回り以上年の離れた東郷を弟のようにかわいがり、夢二の写しの手伝いを東郷にお願いしていました。雑貨店で写しをして技術を磨いていった東郷の美人画には、夢二の影響を受けているであろう特徴が見受けられます。その後も、東郷は女性美への探求を続けていくのでした。 前衛的なピカソ・女性的な作風のラファエロから影響を受ける 東郷が18歳のころ、東郷の才能に気づいた作曲家の山田耕筰から支援を受け、絵画の世界へと進んでいきます。耕筰は、作曲家として活動していましたが、当時のヨーロッパ絵画の最先端を研究していた人物でもありました。 その後、有島生馬に師事し、18歳のときに開催した初個展では、未来派風の前衛的な新人として注目を集めています。翌年、19歳で二科会に初出品した『パラソルさせる女』が二科賞を受賞し、才能を開花させていきました。 20代になるとヨーロッパへ留学し、東郷の作風に大きな影響を与える転機が訪れます。 東郷は、20世紀最大の画家と評されるピカソや、エコール・ド・パリの代表的な画家といわれていた藤田嗣治らと交流する機会を得て、画家として新しい学びや影響を受けました。 また、ピカソの前衛的な芸術だけではなく、ミケランジェロをはじめとした古典芸術にも深く感銘し、ヨーロッパにいる間にキュビズムや未来派、シュルレアリスムなど、さまざまな芸術を吸収し、独自のスタイルを確立させていきました。女性的で優美な作風が特徴のラファエロにも影響を受けており、東郷独自の美人画を描くベースとなったともいえるでしょう。 帰国後は、震災から復興した東京を彩るモダニズム文化の流れに乗り、絵画だけではなくさまざまな分野で活躍していきます。 1935年前後からは、洋画家の大先輩である藤田嗣治と大画面の装飾画に挑み、百貨店や画商から毎年のように個展開催の依頼がくるようになりました。 1960年代からは、二科会の交換展のために毎年世界各国を訪れるようになり、同時にこれまでのスタイルを変化させ、盛り上がった絵の具と荒々しいタッチで抽象画にようなデフォルメを取り入れていきました。 また、アフリカやアラブ諸国、南米などの風俗をモチーフに取り入れ新しいスタイルを生み出していきます。 64歳になると二科会会長に就任し、72歳のころにフランス政府から「芸術文化勲章オフィシエ」を授与されます。 さらに翌年、日本でも「勲三等旭日中綬章」を受章するなど、画家としての地位を確立させていきました。 洋菓子店の包装紙のデザインも手がける 東郷は、絵画だけにとどまらず、さまざまな分野でデザインの才能を発揮しました。 挿絵や洋菓子の包装紙、化粧品のパッケージ、マッチ箱、本の装丁など、あらゆる製品のデザインを手がけています。 東郷のアートは身近なものにも組み込まれ、多くの人に愛されました。特に、洋菓子店の包装紙はファンの間で人気が高く、ブックカバーや栞として利用する人もいたそうです。 2007年に閉店した吉祥寺の老舗喫茶店「ボア」では、包装紙だけではなくケーキの箱や店の名前、ロゴに至るまで東郷がプロデュースしたことで知られています。 また、小説家の谷崎潤一郎とコラボし、谷崎の耽美的な言葉と東郷の柔らかな曲線の美人画が融合した作品も制作しています。画業だけではなく、フランス文学の翻訳や小説の執筆など、幅広い分野で活躍を収めました。 芸術のデパートと呼ばれる芸術家ジャン・コクトーが書いた小説『恐るべき子供たち』は、翻訳から挿絵、装丁まで東郷が担いました。 東郷青児が描く美人画の特徴 東郷の描く美人画は、「青児美人」や「東郷様式」などと呼ばれ、独自のスタイルを確立していました。 ヨーロッパ留学を得てさまざまな経験と刺激を受け、西洋絵画の伝統技法を融合させ時代の先駆けとなる、新しい女性の理想像を表現しました。 デフォルメされた艶やかな曲線や、限られた色数のみを用いたシンプルな色彩が、青児美人の大きな特徴といえます。 大胆な構図やフォルムは、ピカソからの影響を受けており、自信のある色以外は使わないという教えのもと、東郷は独自のセンスで女性を表現していきました。 東郷は、流行りのファッションにも敏感で、女性が着用しているトレンドアイテムを絵画に取り入れていました。 東郷の描く女性像には、着物から洋服、当時フランスで流行っていたモード系、世界各国の伝統衣装など、さまざまな衣装が着せられ、東郷の繊細な美意識が表現されています。 年表[東郷青児] 西暦(和暦) 満年齢 できごと 1897年(明治30年) 0歳 4月28日、鹿児島県鹿児島市稲荷馬場町に生まれる。 1914年(大正3年) 17歳 青山学院中等部を卒業。この頃、竹久夢二の「港屋絵草紙店」に出入りし、下絵描きなどを手伝う。 1915年(大正4年) 18歳 山田耕筰の東京フィルハーモニー赤坂研究所で制作。日比谷美術館で初個展を開催。有島生馬に師事。 1916年(大正5年) 19歳 第3回二科展に『パラソルさせる女』を出品し、二科賞を受賞。 1920年(大正9年) 23歳 永野明代と結婚。 1921年(大正10年) 24歳 フランスに留学。国立高等美術学校に学ぶ。長男志馬が誕生。 1924年(大正13年) 27歳 ギャラリー・ラファイエット百貨店のニース支店とパリ本店で装飾美術のデザイナーとして働く。 1928年(昭和3年) 31歳 帰国し、第15回二科展に留学中の作品23点を出品、第1回昭和洋画奨励賞を受賞。西崎盈子と関係を持つ。 1929年(昭和4年) 32歳 愛人の西崎盈子と心中未遂事件を起こす。事件後、宇野千代と同棲。 1930年(昭和5年) 33歳 ジャン・コクトーの『怖るべき子供たち』を翻訳し、白水社より刊行。 1931年(昭和6年) 34歳 二科会に入会。 1933年(昭和8年) 36歳 宇野千代と別れ、みつ子と同棲開始。 1934年(昭和9年) 37歳 麻雀賭博の容疑で警視庁に検挙される。 1939年(昭和14年) 42歳 みつ子との間に長女たまみ誕生。 1951年(昭和26年) 54歳 歌舞伎座用の緞帳を制作。 1957年(昭和32年) 60歳 日本芸術院賞を受賞。 1960年(昭和35年) 63歳 日本芸術院会員に就任。 1961年(昭和36年) 64歳 二科会会長に就任。 1969年(昭和44年) 72歳 フランス政府より芸術文化勲章オフィシエを授与される。 1970年(昭和45年) 73歳 勲三等旭日中綬章を受章。 1976年(昭和51年) 79歳 勲二等旭日重光章を受章。東京・西新宿に東郷青児美術館(現在のSOMPO美術館)が開設される。 1978年(昭和53年) 80歳 4月25日、急性心不全により熊本市で死去。正四位、文化功労者追贈。

2024.09.10

- すべての記事

- 美術家・芸術家

- 日本の美術家・芸術家

-

岡本太郎記念館 [東京都港区南青山]へ行ってみよう

岡本太郎をリアルに感じられる、元アトリエ兼住居の記念館 岡本太郎記念館は、岡本太郎が亡くなる1996年に84歳で亡くなるまでの42年間、実際にアトリエ兼住居として利用されてきたスペースです。 パートナーである岡本敏子が、次世代の人々に岡本太郎とその芸術を伝えたいとして、亡くなってわずか2年後に記念館として開館しました。 かつてモダニズム建築を実践した建築家の坂倉準三が設計した旧館はそのままに、隣接する木造2階建ての書斎や彫刻アトリエを新築し、展示棟を建て直しました。 現在、記念館としてアトリエやサロン、庭を公開しており、2階の企画展示室では、たびたび企画展を開催しています。 日本万国博覧会に飾られた『太陽の塔』をはじめとしたさまざまな巨大モニュメントや壁画などの構想を練り、制作していたアトリエには、今も太郎の爆発的なエネルギーが満ちているでしょう。 展示 岡本太郎記念館は2階建てになっており、1階のサロンとアトリエは、常設展示室として利用されています。 建物に入ってすぐ右手側の通路を進むと、1954年に建てられた自宅兼アトリエにつながります。 サロンは、かつて岡本太郎が来客を応対をしたり、取材を受けたりしていた場所です。 実際に利用されていた当時から、岡本太郎の作品が飾られていました。 アトリエには、床に飛び散った絵の具や、デスクの上に散らかった画材道具などが、岡本太郎が実際に使っていた当時のまま残されているのが特徴です。 しばらく眺めていると、何事もなく岡本太郎が現れ作品制作を行いそうなほど、自然な状態で残っています。 2階は企画展示室となっており、さまざまなテーマで年間を通して企画展を実施しています。 テーマごとに展示される作品が変わるとともに、雰囲気も一新されるため、何度来館しても新鮮な気持ちで展示を楽しめるでしょう。 庭も展示スペースの一つとなっており、遊び心溢れた空間が広がっており、オブジェと緑に満ちた空間では、作品に触ったり座ったりできます。 名古屋の久国寺に依頼されて制作した梵鐘『歓喜の鐘』の模型は、木づちが用意されており、実際に鳴らして音色を楽しむことも可能です。 実際の『歓喜の鐘』よりもサイズが小さいため、高く澄んだ音がします。 本物の音色を聞いたことがある人は、聞き比べてみるのもよいでしょう。 ミュージアムショップには、100冊以上の関連書籍や岡本太郎の作品をデザインしたさまざまなグッズが販売されています。 グッズ目当てで訪れるファンの方もいるそうです。 コレクション 岡本太郎記念館では、主に未完成作品やマルチプル、そのような作品のスケッチ、関連資料などが収蔵されています。 『坐ることを拒否する椅子』 『こどもの樹』 『岡本太郎の等身大マネキン』 なお、岡本太郎が制作した完成品のほとんどは、川崎市の岡本太郎美術館に寄贈されています。 特徴/ここがオススメ 岡本太郎記念館は、すべての場所で自由に写真撮影ができます。 サロンに設置されている等身大の岡本太郎マネキンとも記念撮影が可能です。 ただし、作品保護のため、館内でのフラッシュ撮影は禁止されているため注意しましょう。 館内の作品は、見て楽しむものですが、庭に飾られているオブジェたちは触れたり座ったりして楽しめます。 岡本太郎が制作した作品に触れてみて、さらには一緒に写真撮影をして、岡本太郎の芸術性に対する理解をより深めていけるでしょう。 美術館情報 岡本太郎記念館 住所:〒107-0062 東京都港区南青山6-1-19 GoogleMap:https://maps.app.goo.gl/SHfJuFYGcLaY3KRJ6 アクセス:銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅より徒歩8分 ほか 開館時間:10:00~18:00(最終入館17:30) 休館日:火曜日※祝日の場合は開館 年末年始(12/28~1/4) ※最新の情報は公式サイトをご覧ください 岡本太郎記念館の展示・イベント

2024.09.10

- すべての記事

- 美術館

- 東京

-

オディロン・ルドン(1840年-1916年)画家[フランス]

象徴主義絵画をけん引した「オディロン・ルドン」とは オディロン・ルドン 生没年:1840年-1916年 オディロン・ルドンは、フランスの象徴主義を代表する画家で、モノクロの作品が多かったことから「黒の画家」とも呼ばれていました。 ルドンの作品は、1884年にジョリス=カルル・ユイスマンスが書いた小説『さかしま』で取り上げられたことで注目を集めるようになっていきました。 15歳ごろから本格的に素描を学ぶ ルドンは、南フランスのボルドーの街で、裕福な家庭に生まれました。 身体が弱かったルドンは、その後ボルドーから30kmほど離れた田舎町ペイル=ルバードへ里子に出され育ちます。 幼いころから素描を描き始めており、10歳のときには学校で素描の賞をもらっています。 15歳のとき、地元の水彩画家であるスタニスラス・ゴランから本格的に素描を学び始めました。 絵を描くことが好きだったルドンですが、父は画家に反対し建築家になることを勧めていたため、建築家を目指すことに。 1862年、22歳の秋、ルドンはフランスの美術学校であるエコール・デ・ボザールの試験を受けますが、不合格となり建築家への道をあきらめます。 再び画家を目指し始めたルドンは、1864年に新古典派の画家ジャン=レオン・ジェロームのもとで絵を学びますが、アカデミックな教育があわず翌年に帰郷しました。 終戦後はパリで芸術活動を開始する 故郷のボルドーに帰ってからのルドンは、彫刻制作を始めるとともに、フランスの版画家ロドルフ・ブレダンのもとで版画やエッチングを学びました。このころから「黒」のカラーがもつ無限の可能性に着目し、自身の木炭画や版画を「ノワール(私の黒)」と呼び、黒を用いた独創的な作品を描くようになっていきました。 普仏戦争が勃発してからは、芸術活動を一時中断し従軍しますが、1871年末に病気のため戦線離脱。終戦後は、素描家を目指し再びパリに移住し、芸術活動を再開させます。移住当時は、木炭を使った素描をメインに活動を進めていましたが、サロンでリトグラフの技法を学び、木炭画とリトグラフを主軸として芸術活動を進めていきました。 1879年、初の石版画集『夢の中で』を刊行。 発行部数は25部と少ないものですが、職業画家としての記念すべき第一歩の作品といえるでしょう。 その後、ルドンは石版画集や単独絵画作品を数多く手がけ、グラフィック画家として活躍の場を広げていきました。 象徴主義の画家として注目を集める 1890年代、ルドンはノワールではなく、パステル画や油彩画を好んで描くようになりました。 1894年、老舗のデュラン・リュエル画廊にて大規模な個展を開催し見事成功をおさめ、象徴主義の画家としての地位を確立させていきました。 1899年、同画廊にてナビ派やシニャックを含む若い画家たちが、尊敬の意を込めてルドンを迎え、グループ展を開催し、ルドンはナビ派として紹介されます。 当時、象徴主義が注目を集めていたことから、ルドンの作品は多くの若手画家たちの心を打ち、新しい絵画の先駆者として認識されるようになっていったのです。 ルドンは、若手画家たちと交流を深めていくようになり、その影響から絵画作品だけではなく室内装飾も手がけるようになりました。 装飾絵画から抽象絵画へ変化する 1899年、ルドンはロベール・ド・ドムシー男爵から、ブルゴーニュのセルミゼルにあるドムシー・シュール・レ・ヴォルト城のダイニングルームに飾るための装飾絵画の制作を依頼されました。 この装飾絵画17枚が、ルドンが制作した作品の中でも最も先鋭的といわれるものとなり、ルドンの作品が装飾絵画から抽象絵画へ移行するターニングポイントになりました。 また、ルドンはドムシー男爵に依頼され、夫人と娘のジャンヌの肖像画も描いています。 ルドンの芸術活動の特徴 ルドンは、夢や無意識下の幻想的で不思議な世界観をもった作品を多く制作しました。 幻想的でファンタジー性のある作品たちは、ルドンの死後、シュルレアリスムの先駆けとも評価されています。 多彩な画法を使い分けていた ルドンといえば、モノクロで描かれた木炭画を想像する人が多いのではないでしょうか。 しかし、得意としていた木炭画以外にも、パステル画や油彩画などへ表現方法を広げ、多彩な作品を制作しています。作品の色合いも、モノクロから色彩豊かなものに移り変わっていきました。 仏教やヒンドゥー教にも関心があった ルドンは、仏教やヒンドゥー教をはじめとしたさまざまな宗教にも関心をもっていたといわれており、それらの世界観を融合させた作品も多く制作しています。ルドン作品の幻想性や神秘的な世界観は、宗教の思想が影響しているとも考えられるでしょう。 ルドンは、若いころから植物学者であるアルマン・クラヴォーから読書の手ほどきを受けており、アルマンはルドンの精神的指導者でもありました。 アルマンから文学をはじめとし、最先端の科学や世界の多種多様な思想などを教わったことがきっかけで、東洋の思想にも強い興味を抱いたと考えられます。 20世紀はじめごろの10年間では、さまざまな宗教絵画が一つの作品に混ざりあった神秘的な作品を描いています。 代表的な作品には、『釈迦の死』、『釈迦』などがあり、東洋の宗教に強い影響を受けていることがわかりますね。 幻想的な世界観 ルドンが描く作品の大きな特徴は、無意識下を投影した幻想的な世界観をもっている点です。 当時、心理学者フロイトが唱えていた無意識の存在が世の中に広まっており、精神世界を投影したルドンの不思議な世界観の作品は、広く受け入れられたのです。 また、ルドンの画風は、19世紀後半のパリで巻き起こっていた反物質主義的な運動に後押しされ、写実主義や印象派へのアンチテーゼとしての評価も受けています。 退廃的な雰囲気 ルドンが制作した作品には、退廃的で暗い印象を受けるものも多くあります。その中でもとくに、モノクロのリトグラフ作品では、不安や絶望を思わせる印象の作品が多く残されています。 しかし、モチーフの表情をよく見てみると、どこか愛嬌のあるキャラクターに見えることも。 不穏な空気感を抱かせながらも、どこか人間としての温かみも感じられる不思議な世界観が、多くの人の心を惹きつけているのでしょう。 目と花をよく描いていた ルドンは、目と花に着目した作品をよく描いていました。 目に重きをおいた代表作の一つに『キュクロプス』があります。 キュクロプスとは、ギリシャ神話において卓越した鍛冶技術をもつ隻眼巨人として登場する下級神。凶暴で人を食らう恐ろしい人物像で知られていますが、ルドンが描くキュクロプスは、どこか寂しげな表情に見えます。 まるで、ルドン自身の内向的な性格をキュクロプスに反映しているかのようにも感じられるでしょう。 ルドンがよく花の絵を描いていたのは、若いころに植物学者アルマンのもとで学んでいたことがきっかけで、よく植物観察をしていたためともいわれています。 息子の死と誕生により作品に変化が ルドンは、若いころからモノクロのリトグラフや鉛筆画を多く制作していました。 しかし、49歳で次男のアリが誕生したころから、カラフルな作品も増えていったといわれています。 ルドンは、長男を半年で亡くしており、アリの誕生は大変喜ばしいことであったと考えられるでしょう。 アリの成長がルドンの生きがいになり、人生にも彩が生まれ、そのような色彩豊かな作品が増えていったのではと想像させてくれます。 しかし、アリも第一次世界大戦で生死不明となってしまい、76歳だったルドンはアリの行方を探すために各地を訪ねて回りました。 ルドンは、アリを探して回るなかで、風邪をこじらせ1916年にパリの自宅でその生涯に幕を閉じました。 ルドンが描いた色鮮やかな世界観は、息子アリをきっかけに始まり、終わったといえるでしょう。 [年表]オディロン・ルドン 西暦 満年齢 できごと 1840年 0歳 4月20日、フランスのボルドーで生まれる。本名はベルトラン=ジャン・ルドン。 1851年 11歳 ボルドー近郊の町ペイル=ルバードで、少年期を過ごす。 1860年 20歳 植物学者アルマン・クラヴォーと知り合い、顕微鏡下の世界に影響を受ける。 1864年 24歳 パリでジャン=レオン・ジェロームに入門するも、数か月で辞め、ボルドーに戻る。 1870年 30歳 普仏戦争に従軍。 1872年 32歳 パリに定住。 1879年 39歳 初の石版画集『夢の中で』を刊行。植物学者アルマン・クラヴォーに捧げる。 1880年 40歳 クレオールの女性、カミーユ・ファルテと結婚。 1882年 42歳 新聞社ル・ゴーロワで木炭画と版画の個展を開催。石版画集『エドガー・ポーに』を刊行。 1886年 46歳 長男ジャンが誕生するが、半年後に夭折。 1889年 49歳 次男アリが誕生し、画風が明るい色彩を使うスタイルに変わる。 1904年 64歳 レジオンドヌール勲章を受章。 1913年 73歳 アーモリーショーにて1室を与えられ展示を行う。 1916年 76歳 7月6日、パリの自宅で死去。直前に消息不明だった次男アリの捜索に奔走していた。

2024.09.10

- すべての記事

- 美術家・芸術家

- 世界の美術家・芸術家

-

ヤノベケンジの妄想が爆発した「太郎と猫と太陽と」展に行ってみた!

皆さんは、現代アートシーンの風雲児「ヤノベケンジ」を知っていますか? オレンジの宇宙服のような潜水服のようなものを着た白い猫のオブジェを見かけたことがある人もいるのではないでしょうか。 猫が宇宙服を着るという摩訶不思議なオブジェを制作したのがヤノベケンジなのです! 今回は、岡本太郎記念館で開催されている「ヤノベケンジ:太郎と猫と太陽と」に行ってきました。 ヤノベケンジは、なぜ宇宙猫という不思議な生き物を生み出したのか、太陽の塔からどのような着想を得て制作にあたったのか。 岡本太郎記念館の中を縦横無尽に飛び回る『宇宙猫』を眺めながら、ヤノベケンジの原点となる岡本太郎の『太陽の塔』をオマージュした作品制作の背景に触れていきましょう。 岡本太郎の自宅兼アトリエだった岡本太郎記念館にて開催中 「ヤノベケンジ:太郎と猫と太陽と」は、南青山にあるかつて岡本太郎が自宅兼アトリエとして実際に使っていた岡本太郎記念館にて開催されています。ここは岡本太郎記念館ということもあり、岡本太郎が制作した作品もあらゆる場所に展示されており、建物内に入る前の庭スペースにもオブジェがところ狭しと飾ってありました! 2階のベランダには、ミニ太陽の塔が手すりに手をかけて外をのんびり眺めています。 2階から庭を眺めているのか、記念館に訪れる人を観察しているのか、そんなミニ太陽の塔に軽く会釈をして記念館に入っていきます! 入口入ってすぐ左の小さなカウンターにてチケットを購入します。スタッフの方に確認したところ、館内は写真撮影OKでミュージアムショップのグッズも撮影OKとのことでした。 また、館内は、もともと自宅兼アトリエであったからなのか土足厳禁。チケットを購入したら靴を脱いでスリッパに履き替え、作品を観ていきましょう! 「太郎と猫と太陽と」展の展示について 展示は、岡本太郎のサロン・アトリエスペースと2階上がってすぐの展示スペース、2階の奥にある部屋での映像上映スペース、庭スペースの4つに分かれていました。 展示のメインとなるのは『BIG CAT BANG』。 ヤノベケンジの壮大な妄想ストーリーである『BIG CAT BANG』は、初めタイトルを聞いただけでは「大きい猫が爆発する展示…?」とピンときていませんでしたが、オブジェたちやヤノベケンジが描いたスケッチ、さらにはヤノベケンジと岡本太郎、太陽の塔らの関係性の分かる映像上映を見ていくうちに、どんどんとストーリーに引き込まれていってしまいました! 『BIG CAT BANG』にピンときていない方、すでに理解していて展示を楽しめている方も、まずは映像上映を鑑賞すると、よりヤノベケンジや太陽の塔に対する知識を深められ展示を楽しめるかもしれません。 岡本太郎のサロン・アトリエに散らばる宇宙猫 1階入口入って右手側には、岡本太郎のサロン・アトリエがそのまま残されています。 岡本太郎が実際に制作をしていた空間を眺めていると、宇宙服を着た猫があちこちを飛び交っているのが目に入ってきます! 岡本太郎が制作したオブジェの上で、泳ぐような姿勢をみせる宇宙猫。 さらに、岡本太郎本人がシリコンに埋まって作ったといわれているマネキンの上にもちょこんと宇宙猫が! 腕をだらんと下げてくつろいでおり、岡本太郎になついているようにも見えますね。 サロンから奥に進むと、かつて岡本太郎が制作に没頭していたであろうアトリエがあります。 棚にはキャンバスが大量に置かれており、デスクの上には筆などの画材が大量に置かれていました。 そして、もちろん机の上にも宇宙猫が飛び交っていました! アトリエに残されているピアノの鍵盤の上にも宇宙猫が。 岡本太郎が残した芸術性にあわせて音楽を奏でてくれているのでしょうか。 サロンやアトリエを飛び交う宇宙猫はまだまだたくさんいます! ぜひ、企画展中に訪れて、岡本太郎の作品と宇宙猫がどのような配置で置かれて、どのような意味を持たせているのか、自分の目で見て妄想してみてください。 2階展示室の宇宙猫オブジェたち 2階の展示室に上がると、ヤノベケンジが制作した宇宙猫をメインに作品が展示されています。 まず目に飛び込んできたのは、黒い壁一面に描かれた宇宙船『LUCA号』と宇宙猫たちです! 太陽の塔をオマージュした宇宙船を中心に、周囲には宇宙猫が地球に生命の種をまき、人類の誕生をも守るシーンなどが描かれています。壁画の下側には、猫化した岡本太郎の姿もあります。 「始まりは爆発だ!」と叫んでいる岡本太郎あらため猫本太郎。 岡本太郎の名言「芸術は爆発だ!」をオマージュしたセリフと思われますが、芸術の衝動に突き動かされて創作を続けた天才芸術家岡本太郎と、地球の誕生を見届け衝動に突き動かされるまま地球に降り立ち、そこで生命を爆発的に繁殖・進化させていった宇宙猫を重ね合わせてこのセリフを使用したのかなと感じました。 また、今回は宇宙船『LUCA号』の内部が初公開となり、赤い内壁はよく見ると猫の顔の形をしています。 おびただしい数の真っ赤な猫の顔はどこか不気味さも感じられ、宇宙船の中心には金色の生命の種が! そのほかにも宇宙船『LUCA号』の一部分のオブジェや、『BIG CAT BANG』の絵をつなぎあわせた映像作品などさまざまな展示物があるため、ぜひ一つひとつのストーリーを妄想しながら鑑賞を楽しみましょう! 2階の映像上映と構想スケッチたち 2階展示室の奥の小部屋では、ヤノベケンジのプロジェクト映像が放映されていました。 内容は『太陽の塔、乗っ取り計画』『太陽の子、太郎の子』『インタビュー』の3本立てとなっており、ヤノベケンジをよく知らない方は、初めにこの映像を見てから作品を鑑賞すると、より理解が深まるのではと思います! ヤノベケンジと岡本太郎の関係性についても深く知ることができるでしょう。 また、プロジェクト映像を上映している部屋の壁一面には、これまでヤノベケンジが考えてきたアイデアのドローイングや作品がびっしり貼られています! 青い壁面が、地球や宇宙の神秘性を表しているようにも感じられ、わくわくするようなドローイングに不思議さが加わり、一つひとつの作品に魅了されてしまいました。 こちらの部屋には小さなイスがいくつか用意されており、座って鑑賞を楽しめます。映像も写真や動画撮影がOKで、多くの人が映像でヤノベケンジという人物像に触れながら、貴重な映像の撮影をしていました。 「インタビュー」の映像では、岡本太郎の「芸術は爆発だ」からインスピレーションを受けて、『猫大爆発』の展示作品を制作したことや、パンデミック後の憂いを払拭し、未来ある若い世代の人たちが、新しい未来を見つめるきっかけになればという気持ちをもって作品を制作していることなどが語られており、ヤノベケンジがどのような思いで作品を制作しているか、何をきっかけにプロジェクトを企画しているかなどが分かる映像になっています。 また、今回のメインテーマになっている宇宙猫と宇宙船『LUCA号』についても語られており、宇宙人である宇宙猫が地球に生命の種をまき、生命を育てていく過程のストーリーは、太陽の塔の生命の樹の前日譚として制作したそうです。 また、太陽の塔は燃料が切れて帰れなくなった宇宙船『LUCA号』の耳が落ちた残骸の姿であるとしています。 ストーリーについて知識を深めてからもう一度展示室の作品をみてみると、これまでとは異なる見方ができ2度楽しめるのではないでしょうか! 庭に君臨した迫力のある巨大宇宙猫 岡本太郎記念館の庭には、岡本太郎のオブジェがいくつも展示されていますが、今回庭の奥にはこれまでのシリーズで最も大きい『SHIP’S CAT』が展示されていました! 妖しく緑色に光る眼は、夜になるとその輝きがさらに妖しさを増し、宇宙猫が地球外生命体であることを思い知らせてくれるでしょう。 庭にももちろんミニ宇宙猫が飛び交っています。 巨大『SHIP’S CAT』にばかり目が行きがちですが、小さな宇宙猫たちもしっかり探してみてくださいね。 https://daruma3.jp/kaiga/332 ミュージアムショップにてヤノベケンジグッズも販売中 館内のミュージアムショップでは、ヤノベケンジのグッズもいくつか販売されていました。 今回の展示のメインである宇宙猫を正面にプリントしたTシャツも販売されており、キャラクター性がありながらもちょっとリアルな宇宙猫のデザインは、個性を出すのにぴったりですね! ほかにもサコッシュや絵本、フィギュアマスコットなども販売されていました。 岡本太郎グッズもあわせて販売されているので、セットで購入するのもおすすめです。 また、宇宙猫のミニフィギュアが手に入るガチャガチャも用意されていました! 1回500円と、グッズとしてはお手頃価格のため、何か一つ記念に持ち帰りたい…!という方は、記念にガチャガチャをするのもおすすめです。 ヤノベケンジの壮大なストーリー作品と岡本太郎との関係性が分かる企画展! 「太郎と猫と太陽と」展は、ヤノベケンジの壮大な妄想ストーリーである『BIG CAT BANG』の世界観が存分に楽しめる展示となっています! また、ヤノベケンジを創作の世界に駆り立てた岡本太郎の存在や、関係性などに触れる映像作品も鑑賞できるため、ヤノベケンジ本人はもちろん岡本太郎の人物像についても知識を深められるでしょう。 岡本太郎記念館で開催されたこの企画展は、奇想天外な発想が面白いと岡本太郎も喜んで天から見守っているのではないでしょうか。 もしかしたら、自分も一緒に参加して新しい芸術を爆発させたかったなんて思っているかもしれませんね。 キャッチーなオブジェたちがわくわくを生み出してくれるとともに、これからを生きるわたしたちに夢や希望を与えてくれる壮大な作品を鑑賞した後は、近くの南青山骨董通りにあるスターバックスで余韻に浸るのもおすすめです! 岡本太郎記念館を出て右に進むとある骨董通りにあるこちらのお店は、店内も広くカウンター席やテラス席もあるため、その日の気分にあわせて場所を変え、楽しむのもよいでしょう。 店舗情報 スターバックス 南青山骨董通り店 https://store.starbucks.co.jp/detail-410/ 「ヤノベケンジ:太郎と猫と太陽と」開催情報(岡本太郎美術館) 「ヤノベケンジ:太郎と猫と太陽と」 場所:岡本太郎記念館 住所: 東京都港区南青山6-1-19 Google map:https://maps.app.goo.gl/NMectzn7pHhERYqr9 期間:2024/7/12~2024/11/10 公式ページ:https://taro-okamoto.or.jp/ チケット:一般 650円(550円)、小学生300円(200円)※()内は15人以上の団体料金 ※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください

2024.08.26

- すべての記事

- 美術展・イベント

- 東京

-

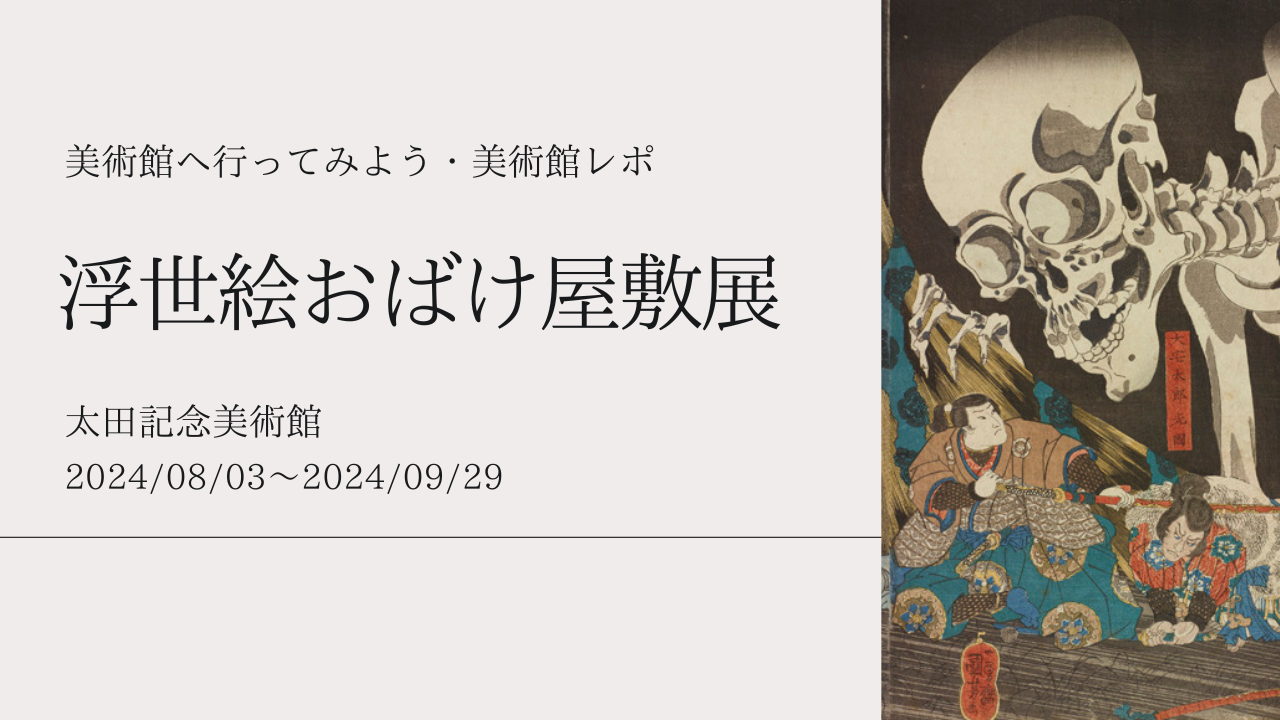

ひんやり涼しくなれる太田記念美術館開催の「浮世絵お化け屋敷」展!

皆さんは、浮世絵がどのような作品か知っていますか? 浮世絵とは、江戸時代から大正時代にかけて描かれていた風俗を題材にした絵画作品です。 憂き世に浮かれて楽しく暮らそうという意味を込めて、「浮世」の字が使われています。 浮世絵に描かれるジャンルはさまざまです! 武将を題材とした「武将絵」、美女をメインに描く「美人画」、風景に焦点を当てた「風景画」、歌舞伎役者を描く「歌舞伎絵」など、多彩な種類があります。 そして、今回、太田記念美術館で開催される企画展で展示される浮世絵の題材となっているのは、暑い夏にぴったりの「妖怪・お化け・幽霊」です! 今回は、太田記念美術館で開催されている暑い夏を涼しくする企画展「浮世絵お化け屋敷」に行ってきました! 暑い夏を涼しくしてくれる「浮世絵お化け屋敷」は太田記念美術館にて開催中 妖怪や幽霊などのお化けを描いた浮世絵は、近年人気を集めています。 荒れ果てた屋敷に棲みついた妖怪、無念を晴らすべく人を襲う幽霊、ユーモアたっぷりの憎めない妖怪など、浮世絵にはさまざまなお化けが登場します。 「浮世絵お化け屋敷」でも恐ろしい姿で人を怖がらせる妖怪や、ユーモラスな姿でくすっと笑わせてくれる妖怪まで、前後期あわせて174点が展示される、みどころ満載の展示会です! 初日の夕方16時ごろ訪れてみると、次々に美術館に入っていく人が! 17時に受付終了、17時半の閉館ですが、館内もまだまだ人がたくさんいました。 壁面に飾られた浮世絵たちを、順路に沿って見ていく形式ですが、どの展示室でも壁沿いにお客さんの列ができていました。 太田記念美術館は、原宿駅から近い場所にあるアクセスのよい美術館であるため、夏休み中は平日でも混雑が予想されます! 17時になり受付が終了した後は、徐々に人も減っていき、自由に見て回れるようになりました。 全体を鑑賞して、さらに気に入った作品をじっくり鑑賞したいと考えている方は、閉館30分前や開館直後など、人の少ない時間帯を狙いましょう! また、浮世絵は海外からの人気も高い日本伝統の絵画ジャンルだけあって、海外からのお客さんもたくさん来館していました。 「浮世絵お化け屋敷」のみどころ 太田記念美術館で開催されている「浮世絵お化け屋敷」では、さまざまな浮世絵師のお化けを描いた絵が展示されています。 歌川国芳や歌川国貞、月岡芳年など人気浮世絵師が描いた不気味で恐ろしい妖怪や幽霊の代表作も大集合します! ネットやポスターなどで見かけていた有名な作品を、生で鑑賞できるチャンスです! また、お化け屋敷ということで、恐ろしい妖怪や幽霊も描かれていますが、浮世絵によってはユーモラスで可愛らしい妖怪たちもたくさん登場します。 踊る猫又やゆるキャラのような姿の妖怪など、恐ろしいはずなのにどこか憎めない愛嬌のあるお化けに目を惹かれます。 「浮世絵お化け屋敷」では、怖カワな浮世絵を楽しみましょう! また、今回展示される作品の約2割が新収蔵品の浮世絵です。 これまで、太田記念美術館では何度か妖怪や幽霊をテーマにした浮世絵企画展を開催していますが、今までの企画展を見てきた人でも新たな作品に出会えます! 新たに収蔵された初公開作品は38点ありますので、繰り返し訪れたことがある人も足を運んでみましょう。 全11ジャンル!さまざまな妖怪・お化けたちが… 「浮世絵お化け屋敷」は、展示室内全体、全作品の撮影が禁止されていますので、間違って写真を撮らないよう注意しましょう。 1階展示室の始まりには、浮世絵とは何かを説明するポスターが掲載されているため、浮世絵を詳しく知らない方は、よく読んでから作品を鑑賞すると、より楽しみ方の幅が広がります! 展示は、以下11のジャンルに分けられ展示されていました。 ・不気味な屋敷 ・祟る怨霊たち ・怒れる亡霊たち ・哀しむ幽霊たち ・鬼 ・河童 ・天狗 ・土蜘蛛 ・狐 ・さまざまな妖怪たち ・慌てふためく人間たち 『和漢百物語 大宅太郎光國』月岡芳年/1865年 この作品は、大宅太郎光國が相馬の古内裏に潜入した際に、骸骨と遭遇したシーンを描いています。 相馬の古内裏と聞くと、歌川国芳の有名な『相馬の古内裏』を思い浮かべる人も多いでしょう。 この作品は、その『相馬の古内裏』と同じ物語のワンシーンを描いているのです! 国芳の浮世絵では巨大な骸骨が登場しますが、芳年の浮世絵では巨大な骸骨は登場しません。 その代わり、人よりも少し小さな骸骨が複数登場しており、大宅太郎光國を襲うわけでもなく、互いに戦いを繰り広げ、しばらくすると霧のように消えてしまったと作品紹介がされています。 「浮世絵お化け屋敷」展では、同じ物語を描いた作品が複数登場します。 一つひとつの作品の描き方や雰囲気、内容を見て楽しむのはもちろん、浮世絵師によってどのような描き方の違いがあるかを比較してみると、新たな発見ができるかもしれません! 前期の展示では、相馬の内裏をテーマにした作品が3つほど展示されていました。 骸骨のほかに、がまがえるや妖怪が登場する作品もあるため、見比べてみるのがお勧めです! 『東駅いろは日記』歌川国貞(三代目豊国)/1861年 この作品は、市村座で公演された「東駅いろは日記」に取材して制作された浮世絵です。 画面の中央には、大きな黒い影のような化け猫が墨で描かれ、闇の中で光る黄色い鋭い目が怪しげで恐ろしい雰囲気を醸し出しています。 中央にいる十三代目市村羽左衛門が演じる女性は、化け猫に身体を乗っ取られており、手足をくねらせるような姿勢が猫を連想させます。 この作品で、注目したいのが大きな化け猫ではなく、画面の手前で踊っている小さな猫又です。 手ぬぐいを被り軽快な踊りのポーズを決めている猫又がなんとも可愛らしく、恐ろしいワンシーンであるにもかかわらず、小さな猫又の姿を見て笑顔になってしまいました! 祟る怨霊たちをテーマにした浮世絵群では、四ッ谷怪談の絵が4つ、皿屋敷の絵が2つ(前期展示)と、同じ物語の作品が複数展示されているため、こちらも比較して見てみるとよいでしょう。 『新形三十六怪撰 四ッ谷怪談』月岡芳年/1892年 この作品では、毒を飲まされる前のお岩が、赤子と仲良く横になっている暖かなシーンが描かれています。 しかし、天井からは帯が垂れ下がり、蛇のようにうねっている様子も描かれており、この後の不穏な展開を予期させるような構成になっています。 『木曽街道六十九次之内 追分 おいは 宅悦』歌川国芳/1852年 この作品では、毒を飲まされ顔がただれて醜くなったお岩が描かれています。 一つ前の『新形三十六怪撰 四ッ谷怪談』と連続して展示されていて、別々の浮世絵師が手がけた四ツ谷階段の話がつながるよう展示に工夫がされていました。 作品の雰囲気を比較するとともに、つながったストーリーを楽しみながら鑑賞するのもよいですね。 怒れる亡霊たちをテーマにした浮世絵では、亡霊が雷を落としたり、大波を起こしたり、大蛇になったりと、さまざまな形で恨みを晴らす姿が浮世絵の中で表現されていました。 また、平知盛の亡霊がさまざまな作品に登場しているのが印象に残っています。 源義経に壇ノ浦まで追い詰められ、平家を率いていた平知盛は、最期を覚悟し入水。 平家は滅び無念の死を遂げた知盛の怨念がすさまじく、江戸時代でもインパクトのあるエピソードとなり、浮世絵の題材として用いられていたのではないでしょうか。 さまざまな妖怪たちをテーマにした浮世絵作品では、ワニやタコ、コウモリ、海坊主、古狸、真っ青な山姥、蛇など多彩な妖怪やお化けが描かれており、江戸時代の人たちがどのようなものに恐れを抱いていたかが分かります。 水の中や山の中を背景にした作品も多く、自然に対する脅威の感情を、潜在的に持ち合わせていたのではとも感じさせられました。 『越中立山の地獄谷に肉芝道人蛙合戦の奇をあらはし良門伊賀寿の両雄に妖術を授く』歌川芳虎/1852年 中央背景には、巨大なかえるを描き、それを従える、がまがえるの精霊・肉芝道人が妖術でたくさんのかえるを召喚させ、戦わせる様子が描かれています。 かえるたちは真剣に戦っているのですが、蒲の穂や蓮の葉を槍のように構えて戦う姿が可愛らしく見えてしまいました。 描かれた人物の真剣さに迫力を覚える一方で、背後に描かれた妖怪たちもキャラクター性が強く、ポップな印象を受けました。 『髪切の奇談』歌川芳藤/1868年 この作品で登場するのは、髪を切る妖怪「髪切」です。 夜中に突然出現し、女性の髪の毛を食いちぎる恐ろしい妖怪ですが、絵に描かれた髪切の姿は、二足歩行のずんぐりむっくりなまっくろい生物。 恐ろしくはありますが、どこか現代のゆるキャラのようなデザインにも感じられますね。 慌てふためく人間たちをテーマにした浮世絵では、妖怪のいたずらに慌てる人間たちの様子をユーモアたっぷりに描いている作品が多く、愉快な気持ちで楽しめました! 狸に化かされる人、真っ黒な獣に驚き悲鳴をあげて尻もちをつく女性、籠にいれた魚を幽霊にとられる人など、妖怪たちがどのようなドッキリを行っているか楽しみながら鑑賞しましょう。 『新形三十六怪撰 おもゐつつら』月岡芳年/1892年 舌切り雀の結末を描いたこちらの浮世絵では、葛籠から飛び出してきた妖怪たちの姿に驚いたお婆さんが尻もちをつく様子が描かれています。 ろくろ首や河童やかえるを思わせる緑色の妖怪とともに、宇宙人としても出てきそうなデザイン性の妖怪も登場しているのがみどころです! お土産にも!浮世絵モチーフのユニークなグッズたち 太田記念美術館は館内受付にて、「浮世絵お化け屋敷」展の作品全174点を掲載した展覧会ブックレットを販売しています。 A4サイズでカラーの全64ページとボリューム満載です! 今回の企画展の作品を気に入り、自宅でもう一度見返したいという方にお勧めです。 また館内の地下1階には、手ぬぐい専門店が併設されています。 伝統的な文様からモダンなデザインの手ぬぐいまで多彩なグッズを取り扱っているため、あわせて見てみるのもよいでしょう。 涼しげな空気を感じたいなら「浮世絵お化け屋敷」展を見に行こう 総勢174点の作品が大集合し、妖怪やお化けの恐ろしい姿で、暑い夏に涼し気な空気を送り込んでくれる「浮世絵お化け屋敷」展。 恐ろしいだけではなく、ユーモラスな妖怪やお化けもたくさん描かれているため、子どもと一緒に楽しめる夏休みにぴったりな企画展です! 前期と後期ですべての作品を入れ替えるため、同じ企画展で2度楽しめるのも魅力的ですね。 ぜひ、夏休みの思い出の一つとして、太田記念美術館で開催されている「浮世絵お化け屋敷」展を訪れてみてください。 開催情報 『浮世絵お化け屋敷展』 場所:東京都渋谷区神宮前1-10-10 期間:前期2024/8/3~2024/9/1、後期2024/9/6~2024/9/29 公式ページ:http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/ チケット:一般1200円・大高生800円・中学生(15歳)以下無料 ※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください

2024.08.25

- すべての記事

- 美術展・イベント

- 東京

-

国立西洋美術館[東京都台東区]へ行ってみよう

さまざまな西洋美術に触れる、国立西洋美術館 1959年、国立西洋美術館は、フランス政府から寄贈返還された「松方コレクション」を保存するとともに多くの人に作品を公開するために設立されました。 松方コレクションとは、株式会社川崎造船所の初代社長である松方幸次郎が、ヨーロッパで収集した西洋美術コレクションのことです。 美術館を建設するにあたって、日本政府はフランスで有名な建築家ル・コルビュジエに設計を依頼し、建設には彼のアトリエで仕事をした経験のある日本人の3人の弟子、板倉準三・前川國男・吉阪隆生があたりました。 1959年当時に設立された建物は、現在「本館」と呼ばれており、1979年には新館、1997年には、前庭の地下に企画展示館が増築されました。 展示 国立西洋美術館では、常設展と企画展の両方の展示があります。 常設展では、中世末期から20世紀の初めにかけての西洋絵画と、ロダンをメインにフランス近代彫刻を展示しています。 また、1960年に開館1周年を記念して「松方コレクション名作選抜展」を開催して以降、さまざまな特別展や共催展などを開催してきました。 2023年には、「憧憬の地 ブルターニュ ―モネ、ゴーガン、黒田清輝らが見た異郷」、「スペインのイメージ:版画を通じて写し伝わるすがた」など、7つの展覧会が開催されました。 また、国立西洋美術館の正面入り口前の広場には、彫刻作品が展示されています。美術館内に入る前から、西洋の美術を堪能できる魅力があります。 コレクション 国立西洋美術館は、370点もの松方コレクションを中心に始まり、現在では6000点もの作品を所蔵しています。 そのジャンルも多岐にわたり、絵画から彫刻、素描、版画、写本、工芸などさまざまです。 『三連祭壇画:キリスト磔刑』ヨース・ファン・クレーヴ 『シャボン玉を吹く少年と静物』ヘーラルト・ダウ 『自画像』マリー=ガブリエル・カペ 『アルジェリア風のパリの女たち(ハーレム)』ピエール=オーギュスト・ルノワール 『赤い鶏と青い空』フェルナン・レジェ 絵画作品では、14世紀半ばから20世紀半ばまでの作品を展示しており、時代の移り変わりとともに変化していく西洋美術を堪能できます。 特徴/ここがオススメ 国立西洋美術館は、「ル・コルビュジエの建築作品―近代建築運動への顕著な貢献―」の一部として世界文化遺産に登録されています。 ル・コルビュジエが長年追求した、無限成長美術館というアイディアのもと設計された国立西洋美術館は、巻貝のような渦巻き状の平面構成をとっており、年月を経て所蔵品が増えていっても、展示室を外側に増築できる画期的な建築構造になっています。 無限成長美術館の実現例は、この国立西洋美術館とインドにある2つの美術館の合計3館しかありません。 作品を鑑賞したあと、西洋美術についてもっと知りたくなった方向けに、本館のカフェ「すいれん」前のフロアには、西洋美術に関連した本が置かれています。 国立西洋美術館を訪れた際は、鑑賞した作品に関連する図書で、さらに興味を深めてみるのもよいでしょう。 美術館情報 国立西洋美術館 住所:〒110-0007 東京都台東区上野公園7番7号 GoogleMap:https://maps.app.goo.gl/gXFmZgSp9AtSpsRv8 アクセス:JR上野駅下車(公園口出口)徒歩1分 ほか 開館時間:火~水 9:30~17:30 金・土 9:30~20:00 ※入室は閉室の30分前まで 休館日:毎週月曜日 ※最新の情報は公式サイトをご覧ください 料金:常設展 一般500円(400円)、大学生250円(200円)※()内は20名以上の団体料金 ※企画展は展示によって異なります 公式サイト:https://www.nmwa.go.jp/jp/

2024.08.19

- すべての記事

- 美術館

- 東京