-

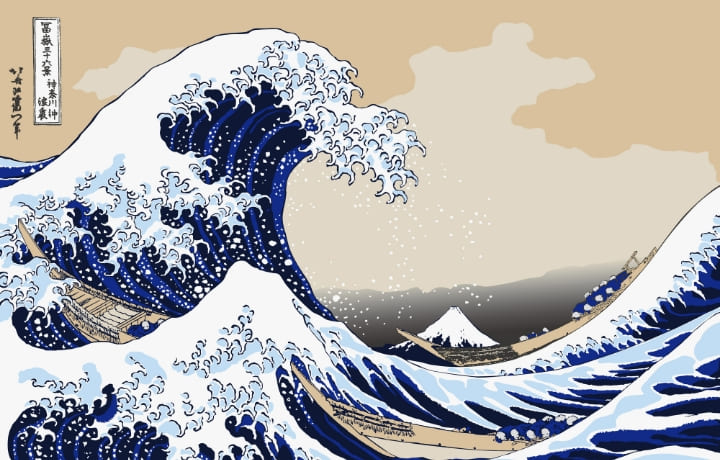

江戸~明治を駆け抜けた絵師・河鍋暁斎「すべてを描く萬絵師 暁斎」展

大阪初の大規模展!河鍋暁斎ファンならずとも行きたい満足度高い展示の数々 中之島香雪美術館で開催中の「すべてを描く萬絵師 暁斎 ―河鍋暁斎記念美術館所蔵」展は、江戸から明治に活躍した河鍋暁斎の多彩な画業を紹介する大阪初の大規模展です。神仏や美人、風俗、鳥獣など幅広い題材を、ユーモアや風刺を交えて描いた作品約100点が並びます。狩野派と浮世絵の技を融合させた暁斎の魅力を、貴重な旧蔵品や特別出品を通して堪能できる貴重な機会。 かくいう私も、暁斎のことは「なんとなく知っている」程度。 《猫又と狸》など目力の強い絵を描く絵師だなというくらいの印象でしたが、実際に足を運んでみて、彼の魅力と画力に圧倒されっぱなし。この記事では、その、大満足の気持ちをお伝えしたいと思います。 河鍋暁斎ってどんな人?一言では表せない多才すぎる絵師だった 河鍋暁斎(かわなべ きょうさい、1831–1889)は、幕末から明治にかけて活躍した日本画家・浮世絵師。下総国古河(現・茨城県古河市)の武士の家に生まれ、幼少期に江戸へ移住。7歳で浮世絵師・歌川国芳に入門し、写生の重要性を学びました。その後、狩野派の前村洞和にも師事し、19歳で「洞郁陳之」の号を得て修業を終えます。琳派や円山四条派、中国画、西洋画など多様な画法を積極的に吸収し、画題も仏画、花鳥画、美人画、妖怪、風刺画、春画など極めて幅広く手がけた、まさに“描けぬもののない絵師”。 暁斎は、伝統と革新を自在に行き来し、時には狩野派の正統な画法で、時には鋭い社会風刺やユーモアあふれる戯画を描きました。明治3年(1870年)、暁斎は風刺的な絵を描いたことが原因で「筆禍事件」と呼ばれる事件に巻き込まれ、一時的に投獄されたことも。権力を恐れずに社会を風刺する絵を描きつづけた反骨精神にもあふれる絵師であった最たるエピソードといえるでしょう。 そうした大きな変化の時代の波のなかで、日本画の主要流派や西洋画法まで貪欲に学び、あらゆる画題・技法を自在に描き分ける圧倒的な画力を持っていた、暁斎。即興で200枚もの絵を一日に描く逸話や、仏画から風刺画、動物画、春画まで多様なジャンルで傑作を残した多才さと探究心、そしてユーモアと精神は、今なお国内外で高く評価され、ファンも多くいます。 超貴重!河鍋暁斎の集大成《枯木寒鴉図》を鑑賞 展示の終盤では《枯木寒鴉図》も鑑賞することができます。 《枯木寒鴉図》は、1881年の第二回内国勧業博覧会で絵画部門の最高賞・妙技二等賞を受賞した記念碑的作品。 暁斎はこの絵に当時の相場を大きく超える百円という高値を付け、「これは鴉の値段ではなく、長年の苦学の値である」と語りました。まさに自らの集大成としたこの言葉に感銘を受けた日本橋の老舗菓子店・榮太樓總本鋪の主人がそのまま購入し、「百円鴉」として評判を呼びました。 狩野派で培った伝統的な筆法と、墨の濃淡だけで枯木と鴉を表現する高度な水墨技術が結実した作品であり、それまで戯画作家として見られがちだった暁斎の本格的な画力が広く認知される契機となった作品でもあります。 絶妙なバランスで描かれた枝と、そこにちょこんと止まるカラス。シンプルに描かれているようですが、よく見るとカラスの質感も実にリアルで、羽根のつるりと美しいツヤのある感じと、胸元のふっくらとした毛の感じが、なんとも繊細かつリアル。 大きさもちょうど本物のカラスくらいで、会場をあとにする人々を横目で見降ろしているかのような雰囲気です。 これを墨一色で描くのは、おそらく相当な技量が求められるのでしょう。 「百円鴉」と似たようなエピソードでは、ピカソがさらさらと描いた画に「(自分が画家として積み上げてきた)30年とこの絵を描いた数十秒」の価値を価格にして提示して見せたものがあり、プロとしての(良い意味での)プライドを感じました。 中之島香雪美術館の展示では、こうした“集大成”ともいえる作品だけではなく、初期の作品や下絵なども多く展示されていたのが、とても興味深く、その展示の終盤に《枯木寒鴉図》を展示していたのは、この展示の構成を決めてくれた学芸員(キューレター)の方の、暁斎への愛!尊敬!が溢れる粋な演出だったと言わざるを得ません。 下絵・模写・写生…「なんでも描ける絵師」は一日にしてならず 河鍋暁斎に限らず、ではありますが、やはりどの展示を見に行っても感じるのは「努力をしていないプロはいないのだ」ということ。 この展示でも多くの下絵や模写、写生の数々を見ることができます。 ひたすらに筆を走らせ、師に学び、己の画力を高め続ける……多くの人を魅了する作品には、ただその作品の構図や技術の素晴らしさだけではなく、そこに至るまでの苦悩や努力、描いたものへ向けられた愛情などがあるのだと、あらためて考えさせられます。 定番のポストカードから個性派シャツまで。グッズも見逃せない 私自身は、やはり毎回ポストカードを吟味してしまうのですが、今回ばかりは《猫又と狸》の猫又が描かれたシャツが気になりました。インパクトが強すぎるだろう!デニムにあわせてかわいい、オススメグッズの一つでした。 今回購入したのが、絵札。 私は「ランダム3種類」を購入したのですが、全15種類ほどあり、どれが入っているかワクワク…… 本の栞にちょうどいいサイズで、いい感じでした! このほかにもクリアファイルや画集などの定番グッズももちろんあり、どれを買うか吟味している来場者の方たちがたくさんいました。 激動の時代を駆け抜けた暁斎だからこその画力と魅力 河鍋暁斎の一番すごいところは、なんといっても「なんでも描ける!」というその幅広さ。 今回の展示では神様から風刺画、動物まで何でもこなす暁斎のオールマイティぶりを目の当たりにできました。特に下絵や習作を見ると、「天才」と呼ばれる暁斎も日々コツコツ練習してたのだなと実感。 江戸から明治という激動の時代を生きた暁斎だからこそ、古い伝統技術も新しい発想も両方使いこなせたのかもしれないなと感じました。 この展示を通して、暁斎は「面白い絵を描く人」だけではなくて、伝統と新しさを行き来できる本当にすごい絵師だったのだなと再発見。 NHK大河で江戸の浮世絵師が注目されている昨今ですが、その先の新しい時代を切り拓いていく河鍋暁斎の作品たちに、ぜひこの「すべてを描く萬絵師 暁斎 ―河鍋暁斎記念美術館所蔵」展で会いに行ってみてくださいね。 開催情報 『すべてを描く萬絵師 暁斎 ―河鍋暁斎記念美術館所蔵』 場所:中之島香雪美術館 住所:〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3丁目2−4 フェスティバルタワー・ウエスト 4階 期間:2025年4月26日(土)~ 6月1日(日) 公式ページ:https://www.kosetsu-museum.or.jp/nakanoshima/ チケット:一般1,600円、高大生800円、小中生400円 ※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください

2025.05.17

- すべての記事

- 美術展・イベント

- 大阪

-

フォロンと出かける、想像の旅。「ジャン=ミッシェル・フォロン展」

2025年4月5日(土)から6月22日(日)まで、あべのハルカス美術館で開催されている、ジャン=ミッシェル・フォロン展。この展覧会は、フォロンの没後20年と、彼が生前に設立したフォロン財団の25周年を記念するもので、日本ではなんと30年ぶりとなる大規模な回顧展だそう。 「空想旅行エージェンシー(AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES)」と自らの名刺にも記したフォロンの作品に囲まれて、想像力を膨らませる旅に出かけませんか。 かわいいイラストレーター?実はそうじゃない、フォロンの魅力 あべのハルカス美術館のポスターでこの展示の予告を目にしたとき、「かわいい作品を展示するんだな」と思ったのが、私の第一印象。 淡い色使いと美しいグラデーション、そこに描かれた丸いフォルムの人物。 しかしチラシにあったある人物の名前に、私の興味がむくむくと沸き上がります。その人物が「ルネ・マグリット」。 ルネ・マグリット(1898-1967)はベルギー出身のシュルレアリスム(超現実主義)を代表する画家です。日常的なものを独特な発想で組み合わせ、現実と非現実の境界を曖昧にする作品が特徴。《人の子》《大家族》《イメージの裏切り》などの作品を一度は目にしたことのある人も多いのでは。 https://daruma3.jp/kaiga/197 あのルネ・マグリットの絵に魅了されたアーティスト、ジャン=ミッシェル・フォロンがいったいどんな作品を生み出したのか…… 実は、フォロンの魅力は、その淡い色合い・優しいタッチだけではなく、作品に込められたメッセージ性にあるといえるでしょう。 矢印、都市、環境、戦争、宇宙、平和への願い…… アメリカの有名雑誌「TIMES」や、アムネスティ・インターナショナルの「人権パスポート」(世界人権宣言の書籍)などで彼のイラストが採用されたのは、こういった作品に込められたメッセージとそれが見る者に与える影響が理由といえます。 矢印(と私)はいったいどこへ向かうのか? フォロンの作品には、多くの矢印が登場します。 矢印―― 私たちは矢印を見ると、その先端が指す方向へ自然と向かいますよね。 ただ、世界にはあまりに多くの矢印があふれていて、同時にいくつもの方向を指しています。 会場にはこんなフォロンの言葉が紹介されていました。 矢は身を守るために人類が最初に発明したものだ。 いまや私たちはその矢から身を守らなければならない。 第1章「あっち・こっち・どっち?」は、そんな矢印がテーマの作品たちがずらり。 私たちが向かうべきはどこなのか?この目の前の矢印の先には何があるのか?矢印は正しい方へ導いているのか? 多くの情報や多くの正義があふれている現代に生きる私たちへ何かを問いかけてきています。 旅の案内人、リトル・ハット・マン フォロンの作品にたびたび登場する、帽子をかぶった人物。 この、リトル・ハット・マンは、時に可愛らしく、時に増殖し、さらには大きくなったり、小さくなったり…変幻自在に姿を変え、都市や自然、情報の海をさまよいながら、現代社会の不安や孤独、そして、希望を静かに映し出しています。 ところで、このリトル・ハット・マン、どこかで見たことがありませんか? 実は、フォロンが影響を受けたルネ・マグリットの作品にも同じような人物が登場しています。マグリットの描く、帽子をかぶった人物や謎めいたシルエット…。 フォロンのリトル・ハット・マンは、このマグリットの影響を受けつつも、よりユーモラスに作品に登場し、私たちを想像の渦へ案内してくれているようです。 戦争と、平和への願いについて考える フォロンの作品には、戦争、環境、人権、平和をテーマにしたものも数多くあります。 《グリーンピース 深い深い問題》《ごちそう》など、戦争に対する明確な非難の意思をしめしているものも多く、これらの作品を眼前にした私たちは必然的に「戦争」と「戦争によって失うもの」について考えさせられるのです。 また、「人権パスポート」(世界人権宣言の書籍)にはフォロンの挿絵が採用されています。 1988年、政界人権宣言の採択から40年を迎えたこの年に、アムネスティ・インターナショナルはフォロンに世界人権宣言の条文にあわせた挿絵の制作を依頼します。フォロンが挿絵を描いたのは30の条文のうち19項目。これらの挿絵のほとんどは、いまだ達成されていない世界の問題について描かれています。フォロンは「今なおある大きな課題」を突き付けることで、この宣言を決してきれいごとではなく、未来に向けて達成すべきものであることに私たちの意識を向けるのでした。 ちなみに、この「人権パスポート」は日本語版も発行されており、谷川俊太郎さんが解説文を添えています。小さな子どもにも分かる丁寧で優しい言葉だからこそ、私たち大人にも深く刺さるものとなっています。 鳥に憧れたフォロン 旅が好きで日本にも訪れたことのあるフォロンは、空を自由に飛ぶ鳥に憧れを抱いていました。実際に、彼の作品には多くの鳥や青く広がる空・宇宙が登場します。 自由への憧れや、想像力の象徴として描かれた、フォロンの鳥たち。 それは、フォロンの作品を鑑賞する私たちにも、どこまでも広がる想像の翼を与えてくれるようです。 目をそらしてはいけない問題と、立ち止まり自己と向き合うべき課題にまで、フォロンに導かれていく フォロン展、かわいらしい・癒される展示かと思ったら、全く違った……というのが私の正直な感想です。 シンプルで可愛らしい彼の作品に引き込まれたら、それが想像の旅の始まり。 画面の向こうの問題として目を背けていた世界の問題や、流れに身を任せていた自分の甘さ、心の隅にあった闇や希望……そういったものを考えざるを得ないような状況に。 「空想旅行エージェンシー」と名乗ったフォロンは、時に厳しく、時に包み込むように見守りながらも、私たちの想像力をかき立て、新たな視点を与えてくれるのかもしれません。 開催情報 「空想旅行案内人 ジャン=ミッシェル・フォロン」 場所:あべのハルカス美術館 住所:〒545-6016 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1−43 あべのハルカス 16階 Google Map:https://maps.app.goo.gl/DaiG1QXZgpctLkmt5 期間:2025/04/05~06/22 公式ページ:https://www.aham.jp/exhibition/future/folon/ チケット:一般1,900円、高・大生1,500円、中・小学生500円 ※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください

2025.04.17

- すべての記事

- 美術展・イベント

- 大阪

-

日常を生きる女性の美しさを描く――「生誕150年記念 上村松園」展

大阪・中之島美術館で開催されている「生誕150年記念 上村松園」展へ行ってきました。 女性が職業を持つことが今よりも難しかった時代、女性画家という生き方を切り拓いた上村松園。彼女だからこそ描けた、女性の美しさを堪能することができる、大満足の展示について、ご紹介していきます。 女性の美しさとは?上村松園の美人画にある、日常と暮らし 美人画といえば、どんなものを想像しますか? あまりに有名な美人画《見返り美人図》(菱川師宣)はもちろん、これまで多くの美人画が描かれてきました。顔立ちの整った女性、美しい着物をまとった女性、ポーズを決めこちらに目線を送る女性――しかし、上村松園の描く美人画は、それらとは違い、日常を生きる女性の内面の美しさを数多くの作品に描いています。 幼いころから父はなく女手一つで育てられた松園が、彼女の母に感じた女性の美しさが、その女性観の根幹になっているのかもしれません。 柔らかなタッチと細部まで描きこまれた繊細な美しさにうっとりと引き込まれる作品が、なんと100件以上。生誕150年を迎える、日本女性画家の先駆者・上村松園の世界をこの展示では堪能できます。 まさにこの人以外ありえない!木村多江さんの音声ガイダンス 美術展鑑賞をより充実したものにするために欠かせない、音声ガイダンス。 作品の観賞ポイントや作家のエピソード、時代背景などが紹介されるため、私はぜひ音声ガイダンスをお供にしていただくことをいつもオススメしていますが、今回の「上村松園」展では、いつもより声を大にしてオススメしたい! 上村松園の世界感にはこの人以外ありえない…という満足度の高かった音声ガイダンス、俳優・木村多江さんの案内。 作品解説の充実度はもちろんのこと、彼女の優しくも芯のある語りが、まさに上村松園の描いた女性像・美人像を表しているようで、実にひびきがよく心地の良い時間を過ごすことができますよ。 母を描いた《青眉》に、女性の強さと優しさを感じる 青眉(せいび)とは、結婚して子どものいる女性がしていた眉をそり落としたさまのこと。上村松園の描いたこの作品《青眉》のモデルは、彼女の母。 女手ひとつで彼女を育て、好きなことを仕事にしろと松園の背中を押した彼女の母の姿が描かれています。 この「生誕150年記念 上村松園」展は、年代順ではなく、テーマ別に作品が展示してあり、この《青眉》は展示の冒頭で私たちを迎え入れてくれていました。 上村松園は生涯独身だったのですが、この《青眉》をはじめとした彼女の作品には、母としての女性の姿が多く描かれています。強く、そして優しい母親の姿こそが、松園の描く「美人」であったといえるでしょう。 このほかにも重要文化財である《母子》の展示もあり、松園の描く母親としての女性の美しい姿を鑑賞することができます。 月を描かずして月を描く――松園の描いた、季節 テーマのひとつにある「季節を描く」では、松園が描いた季節とそこに暮らす女性たちの姿を多くみることができます。 足元に散る桜の花びら、赤く染まる紅葉など、“定番”ともいえる季節や風景はもちろんですが、松園の作品の見どころはそれだけではありません。 《待月》は、月を待ちわびる女性の後ろ姿が描かれており、少し前かがみに伸びた首筋やうちわを持つ手の指先から、このあと女性が目にするであろう月の明かりを想像させてしまう作品。月を描かずして、鑑賞者に月を見せてしまう――今まさに夜を迎えた空気と風を運んできそうな作品でした。 また、上村松園の作品には、傘を持つ女性も多く描かれていますので、その所作にも注目してみてください。 あぁ、強い風が吹いているのだな、とか、雨足が強く足元が濡れないように着物の裾を気にしているのかしら、とか、そういった画面には描かれていない、あるいは、画面の外にある風景まで見えてきます。 「真・善・美」松園の求めた女性像とは 上村松園の美人画は、女性の内面の美しさや品格を追求したもので、「真・善・美」を基盤とした理想的な女性像を描きました。 では、この「真・善・美」とはどういったものでしょうか。 「真」:真実であること 「真」は物事の本質や真理を指し、偽りのない純粋な姿を追求することを意味します。松園は女性の外見だけでなく、その内面性や精神性を描くことにこだわりました。 例えば、代表作《序の舞》では、舞を踊る女性の気高さや精神的な集中が描かれています。これは単なる外見的な美しさではなく、真実味ある人間性を表現したものです。 「善」:善良であること 「善」は道徳的な美しさや品格を指します。松園は女性像において品位や優しさ、誠実さといった人間としての善性を強調しました。また、「卑俗なもの」を嫌い、絵画においても不道徳なテーマや低俗な表現を避けたとされています。例えば、《母子図》などでは母親と子供の愛情や絆が描かれ、女性の善良さや慈愛が表現されています。 「美」:美しさそのもの 「美」は視覚的な美しさだけでなく、精神性や感情から滲み出る美しさも含みます。松園は日本画独特の繊細な技法で女性像を描き、その姿に高貴な美しさを宿らせました。 松園の美人画には、優雅で洗練された着物の模様や色彩、細部まで丁寧に描かれた髪型などが見られます。これらは日本文化特有の美意識を反映したものであり、作品全体に調和と品格を与えているといえるでしょう。 松園のこういった考え・視点は、彼女の作品の細部にまで宿っています。 単に若く見た目の美しい女性を描くのではなく、内面や生き方にその美しさを感じ描き続けたからこそ、今も私たちは彼女の描いた女性に、親しみや懐かしさ、敬意を感じざるを得ません。 豊かな着物の柄もグッズに! 上村松園の作品には、美しい柄の着物や帯が多く描かれています。 暮らしの中でちょっとしたオシャレを楽しんだり、季節をまとったりする女性たちの心情が、その色や柄に表れているよう。 会場にはそんな絵柄をモチーフにした、ヘアアクセサリーやバッジなどのグッズも多くありました。 美術館鑑賞の思い出に、ぜひお気に入りを見つけてみてくださいね。 女性とは?松園の作品からその強さと優しさを知る 女性画家がまだ珍しかった時代。 上村松園はまさにその後の時代を切り拓いた女性画家のパイオニア的存在だったと言えるでしょう。 彼女の描く女性は、彼女自身あるいは彼女が理想とした彼女だったのかもしれません。 ジェンダーの課題など、性や生について考えさせられることの多い、昨今。 しかしながら、誤解を恐れずに書くのではれば、やはり、女性という性だからこそある強さや優しさ、そして生き方があるのではないでしょうか。 私自身、そういったことを考えさせられ、そして勇気づけられた気がする展示となりました。 開催情報 「生誕150年記念 上村松園」 場所:大阪中之島美術館 住所:〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4-3-1 Google Map:https://maps.app.goo.gl/zmTacpQMHzqPdseg9 期間:2025/03/29~06/01 公式ページ:https://nakka-art.jp/exhibition-post/shoen-2025/ チケット:一般1,800円、高・大生1,500円、中・小学生500円 ※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください

2025.04.03

- すべての記事

- 美術展・イベント

- 大阪

-

.png)

「TORIO」展…3つ並べてみる感動と新たな発見 | 大阪中之島美術館

パリ・東京でも大人気だった「TORIO」展、大阪でも開催中 大阪中之島美術館で開催中の「TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション」展は、パリ、東京、大阪の3都市を代表する美術館のコレクションが一堂に会する展覧会。 この展覧会の最大の魅力は、各美術館のコレクションから厳選された作品が34のテーマに基づいてユニークなトリオ形式で展示されている点です。 20世紀から現代に至るまで活躍した日本と西洋のアーティスト総勢110名による約150点の作品が展示されており、その中には初来日となる32点の作品も含まれています。 モダンアートを象徴する巨匠たちから、現代の気鋭アーティストまで、幅広い作家の作品を一度に楽しめる貴重な機会といえるでしょう。 この展覧会は、パリ、東京、大阪の学芸員が1年以上にわたって自由な発想で議論を重ねて構成したもので、アート初心者から熱心なファンまで「見る」「比べる」「語る」という楽しさを私たちに提供してくれます。 大阪中之島美術館は、構想から40年・2022年に開館したばかりの新しい美術館。大阪にある美術館のなかでも最大級の広さで、国内外の作品を数多く展示しています。また、写真には写っていませんが、美術館前の定番写真としてよく撮影されているのは、ヤノベケンジによる作品『SHIP'S CAT(シップス・キャット)』。大阪中之島美術館のシンボルともいえるアート作品ですので、ぜひ見てみてくださいね。 https://daruma3.jp/kottouhin/381 時間も場所も超えて…魅力的な作品たちが展示されている「TORIO」展 私たちを迎えるのは、佐伯祐三の『郵便配達夫』を含む3作品 佐伯祐三 作品名:『郵便配達夫』 制作年:1928年 中之島美術館がオープンしたときにも展示されていた『郵便配達夫』(佐伯祐三)を含む3作品がお出迎え。 大阪に住んでいる方ならお分かりかもしれませんが、中之島美術館がオープンした2022年当初、この作品はポスターにも使用されていました。それもあってか、「ついに会えた!」という感動。 意図してかせずか、このはじまりに嬉しい驚きを覚えた来場者の方も多いのでは…!と思いました。 大阪の街並みにも出会える 展示作品には、大阪にゆかりのあるものもいくつかありました。 小出楢重 作品名:『街景』 制作年:1925年 たとえば、小出楢重の『街景』は、大正時代の大阪・中之島周辺を描いた作品。 ビルの上から見下ろす中之島の風景には、モダンな建物と工場の煙が眼下に広がり、商業の街として発展しつつある当時の大阪の様子が伺えます。 河合新蔵 作品名:『道頓堀』 制作年:1914年 また、大阪出身の河合新蔵も大阪の街を描いています。 この『道頓堀』では、現在はネオン輝く観光地となった大阪ミナミの中心地にかつてあった懐かしい光景が広がっています。 作品の新たなストーリーに出会えるのはTORIOだからこそ このほかにも、「TORIO」展ならではの視点で展示されたさまざまな作品を鑑賞することができます。 ダリやシャガール、ピカソ、岡本太郎などの誰もが知る有名画家の作品から、一般的には著名ではないかもしれませんが、独自の魅力が宿る作品まで、あらゆるTORIO作品を堪能できるのが、なんといってもこの美術展の魅力と言えるでしょう。 左: マリー・ローランサン 作品名:『プリンセス達』 制作年:1928年 中: 藤田嗣治(レオナール・フジタ) 作品名:『五人の裸婦』 制作年:1923年 右: ジャン・メッツァンジェ 作品名:『青い鳥』 制作年:1912-1913年 個人的に、特に感動したのが、マリー・ローランサンと藤田嗣治(レオナール・フジタ)を一緒に鑑賞できたこと。 美しく柔らかな曲線と陶器のような肌を持つ女性たちの絵を、こうして見ることができ、あたたかな幸福感を感じざるをえません。 ちなみに、この藤田嗣治(レオナール・フジタ)の『五人の裸婦』、実は人間の”五感”をあらわしているのだとか。 また、パリでの深い親交があったとされる岡本太郎の絵画と、ジャン・アルプの彫刻作品も、TORIO展では同じテーマの作品として楽しむこともできます。 「これはただ抽象ではないんだ。これらは生きているんだ。生活なのだ」 ― ジャン・アルプの言葉 (大阪中之島美術館:音声ガイダンス内での紹介) 抽象的でありながら、有機的な何かを感じさせる二者の作品をこうして同じ場所で鑑賞することができます。 パリ・東京・大阪を巡った「TORIO」展ももうすぐフィナーレ 普段ならなかなかお目にかかることのできない作品を、しかもこんなにたくさん鑑賞できるなんて、なんと贅沢な時間! 最終日まであとわずかのタイミングで来れたのは良かったですが、正直なところ「もっと早く来ておけば良かった…」というのが本音。 前期・後期で展示替えもあり、また、学芸員の方の解説が聞ける機会も何度かあったようで、もったいないことをしたな、と思いました。 しかし!ラッキーなことに、最終日間近ということで、グッズが少しお得になっていました。 セット価格で販売されている商品もありましたし、私は3,300円以上購入でもらえるミント缶をプレゼントしてもらいました。 https://daruma3.jp/kaiga/212 美術館の帰りは、近くのカフェで、目録やお気に入り作品のポストカードを眺めながらゆったりとしたひとときを過ごしました。グッズは、クリアファイルやポストカードなどの定番のものから、Tシャツやポーチ(3つの絵柄が現れる!)など実に多彩で、ついつい手に取ってしまいますね。 最終日まであとわずか! パリ・東京・大阪の3都市と、近代から現代までの時間を旅行したような満足感のある「TORIO」展は、大阪中之島美術館で開催中です。 開催情報 場所:大阪中之島美術館 期間:2024/09/14~2024/12/08 公式ページ:https://nakka-art.jp/exhibition-post/trio-2024/ チケット:一般 2100円 高大生 1500円 中学生以下 無料 ※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください https://daruma3.jp/kottouhin/441

2024.12.03

- すべての記事

- 美術展・イベント

- 大阪