東京の上野公園内にある大規模な博物館「東京国立博物館」を知っていますか?

東京国立博物館には、150年以上にわたり受け継がれてきた約12万点の収蔵品があります。

そのうち、国宝が89点、重要文化財が648点と、質と量ともに日本を代表するコレクションといえるでしょう。

総合文化展では、常に3000件以上の収蔵品や寄託品を展示しており、見どころがたくさんです!

-1024x768.jpg)

今回は、国宝や重要文化財などの貴重な品を収蔵・展示している東京国立博物館の総合文化展を観に行ってきました。

目次

東京国立博物館は5つの展示館からなる博物館

-300x225.jpg)

東京国立博物館は、上野駅からすぐの場所にある上野公園内に建設されている博物館です。

上野公園内の中でも開放感があり、噴水が涼しげな空気を作り出してくれている広場の奥に博物館があります。

-300x225.jpg)

平日の11時ごろに訪れましたが、すでにチケット売り場には行列ができていました。

また、上野公園内を歩いているときから感じていましたが、外国人観光客も多くチケット売り場に並んでいます。

体感では、日本人よりも外国人観光客のほうが多かったように感じます…!

そのため、平日でもある程度の混雑が予想されます。

東京国立博物館自体、広く展示数も多いため、ゆっくりと見て回りたい方は、朝一の開館と同時に入館するのがおすすめです。

チケットを購入してさっそく敷地内に入ると、建物がいくつも建ち並んでいます。

-300x225.jpg)

-300x225.jpg)

どこから行けばよいか迷ってしまう方は、まずは本館の展示から鑑賞するのがおすすめです。

本館と平成館は建物内でつながっているため、本館の作品を鑑賞した後に外に出なくともそのまま平成館の鑑賞も楽しめます。

東京国立博物館の総合文化展では国宝・重要文化財がいくつも展示されている

東京国立博物館の特徴といえば、収蔵・展示されている国宝・重要文化財の数が多いこと!

現在は、国宝が89点、重要文化財が648点収蔵されています。

美術品の中でも、歴史的・文化的価値が高く大変貴重なものが指定される国宝と重要文化財。

国民的財産を一目見てみたいという方も多いでしょう。

東京国立博物館では、一つや二つだけでなく、数十点、数百点の国宝と重要文化財が展示されており、国の宝を一目見てみたい!という方にもおすすめの博物館です。

東京国立博物館には、本館・平成館・東洋館・法隆寺宝物館・黒田記念館・表慶館の6つの展示館があります。

黒田記念館では、洋画家の黒田清輝の作品が展示されており、表慶館は基本的に特別展やイベントが開催される建物です。

今回は、それ以外の4館に展示されている作品について紹介していきます。

本館:日本の美術

-300x225.jpg)

日本美術を取り扱っている本館の展示は、1階と2階に分かれています。

2階では、日本美術の移り変わりが分かるよう時代別に展示が行われており、日本美術のもつ独特で豊かな魅力を堪能できる展示になっています。

1階の展示は、彫刻や近代美術、刀剣などジャンル別に深堀していけるような展示になっていました。

アイヌ文化や琉球文化に関連した歴史資料も多く展示しており、美術品の鑑賞を楽しむとともに歴史の勉強もできるため、子どもの学びにもぴったりです!

-300x225.jpg)

本館1階から2階に上がる大階段は、ドラマやミュージックビデオなどでもたびたび使われており、博物館に行ったことがない人でも見覚えがあるかもしれません。どこから見ればよいか迷ったら案内図に表示されている番号順にみていくとスムーズに進めます。

-225x300.jpg)

本館に設置されている案内板には、写真撮影禁止のマークがある作品のみ撮影ができないと案内が書かれています。

撮影OK作品と同じように間違えて撮影しないよう、作品の近くにマークが設置されていないか必ず確認してから写真を撮るようにしましょう。

(東京国立美術館)-768x1024.jpg)

十六羅漢像(第三尊者)

平安時代・11世紀

国宝(1952年指定)

この作品は、滋賀の聖衆来迎寺に伝来した現存する最古の十六羅漢像の一幅です。

お堂の前に経机をおいてイスに座っているのが羅漢です。

羅漢とは仏教を開いた釈迦の教えを守り伝える聖者であるといわれています。

本館の国宝室に飾られていたこの作品は、鮮やかな色合いが今でも残っており、描かれた平安時代のころには、さらに色彩豊かな掛軸であったのだろうと感じられました。

服やものの輪郭ははっきりと描かれていますが、顔の輪郭は薄く柔らかな線で描かれているような印象を受けました。

この作品は、絹の裏側から絵具を塗って絹目を通して柔らかな彩色効果を生み出す裏彩式と呼ばれる技法が用いられています。

裏彩式と柔らかな輪郭線により、800年以上経った今でも温かみのある絵に見えるのでしょう。

-300x225.jpg)

康円作 鎌倉時代・1273年 木造/彩色/玉眼

重要文化財

真ん中の獅子に乗っているのが文殊菩薩、左端から大聖老人、于闐王、善財童子、仏陀波利三蔵です。

文殊菩薩と4人の従者が海を渡る「渡海文殊」の群像を表現した像です。

光背の細かなデザインや衣服のシワやヨレなども巧みに表現されている点に感心しました。

また、黒い床と背景に置かれた立像は、照明によって光り輝き、神々しさを演出している点も印象に残っています。

照明により背景に映し出されているシルエットの光背もとてもきれいでした!

平成館:日本の考古

-300x225.jpg)

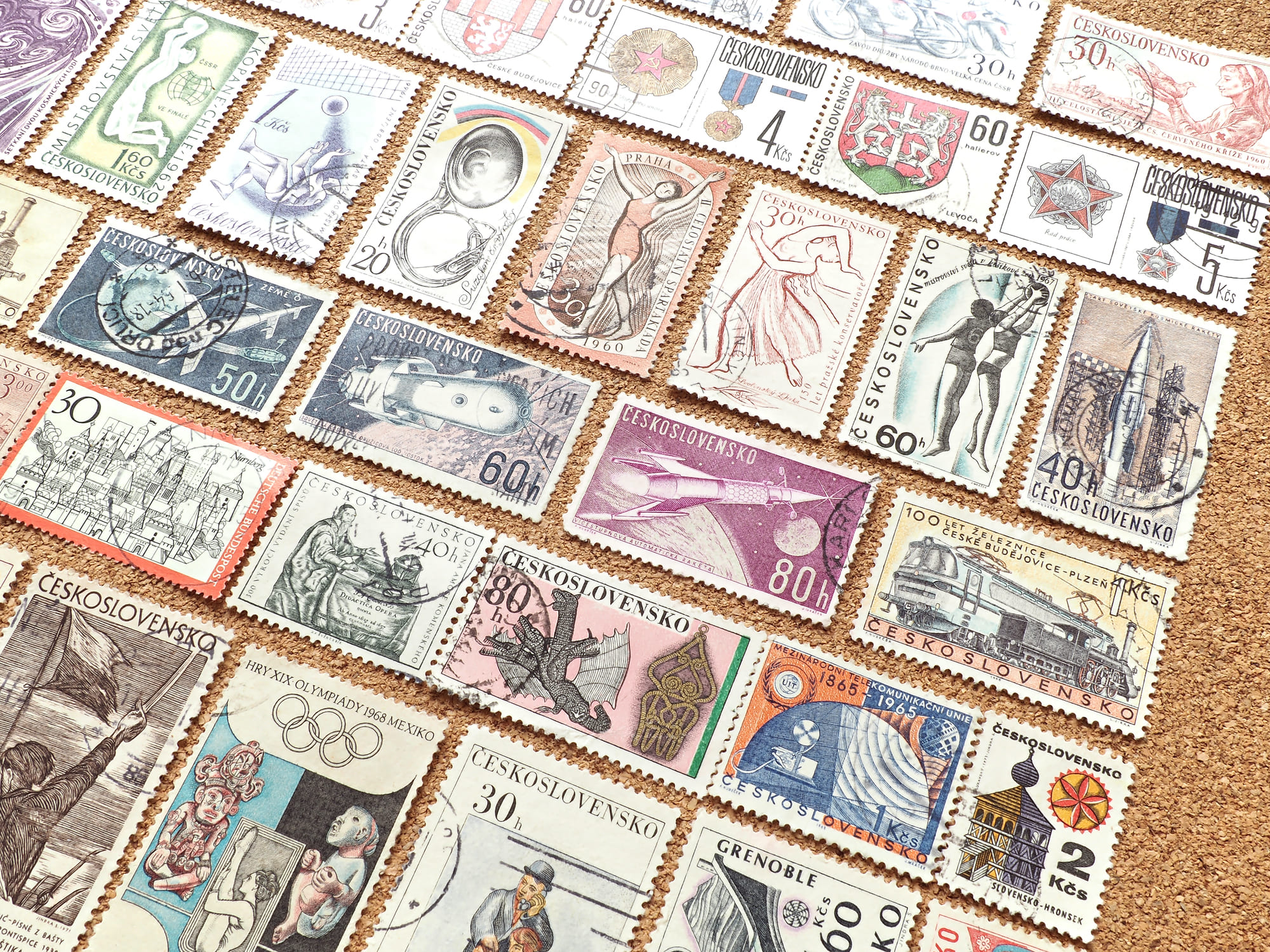

平成館の1階にある考古展示室では、旧石器時代から江戸時代までの歴史をたどりながら考古資料を鑑賞できます。

縄文時代の土偶や弥生時代の銅鐸、古墳時代のはにわなど、教科書で見たことがある作品もたくさん見かけるかもしれません!

現在タイムリーで勉強中のお子さんとも一緒に学びながら楽しめる展示ですね!

-300x225.jpg)

扁平鈕式銅鐸

弥生時代(中期)・前2~前1世紀 伝香川県出土 青銅製

国宝

銅鐸とは、弥生時代に作られた釣鐘の形をした青銅器のことで、当時祭りに用いられていたといわれています。

扁平鈕式銅鐸は、弥生時代の中期に作られたとされており、描かれている模様をよく見てみると、魚をついばむ鳥や、イノシシ猟などが表現されています。

また、杵で臼をつく人や梯子がかけられた高床建物も描かれていることから、銅鐸が農耕祭祀と深いかかわりがあるのではと考えられるようになったそうです。

この銅鐸は、弥生時代に作られたものでかなり古い出土品ですが、照明の光があたり表面が輝いており、こんなにも状態のよいものが発掘されるのだと感動しました!

模様も細かい線で描かれていますが、はっきりと絵が残っており、タイムマシンで過去から現代に運んできたかのような印象を受けました。

東洋館:東洋の美術

-300x225.jpg)

東洋館では「東洋美術をめぐる旅」のコンセプトのもと、朝鮮半島や中国、東南アジア、インド、エジプトなどアジア各地の文化を展示しています。

各国で独自に発展していった東洋の美を堪能できる展示館です。

-300x225.jpg)

勢至菩薩立像

中国 隋時代・6世紀

重要文化財

国宝や重要文化財に指定されているのは、日本の美術品だけではありません。

こちらの勢至菩薩立像は中国で作られたものです。

丸顔でスラッとした細身の長身、繊細なデザインの装身具などは、隋時代に流行していた典型的な表現方法。

小さな立像ですが、装身具の模様が細かく表現されており、顔を近づけて何度もまじまじと眺めてしまいました。

法隆寺宝物館:法隆寺献納宝物

-300x225.jpg)

法隆寺宝物館には、1878年に奈良の法隆寺から皇室に献納され、戦後になって国に移管された宝物300点が収蔵・展示されています。

大変貴重な宝物の数々を間近で鑑賞できる機会はなかなかありません!

法隆寺宝物館には、金銅仏、伎楽面、押出仏、仏画、経典、仏具などが所蔵されており、そのうち国宝が11点、重要文化財が182点と価値のある美術品が数多く所蔵・展示されているのも見どころの一つです。

正倉院宝物は8世紀の作品がメインですが、法隆寺宝物館はそれよりも古い7世紀の宝物も含まれており、より歴史の古い宝物を拝めるかもしれません。

-225x300.jpg)

灌頂幡

飛鳥時代・7世紀

国宝

灌頂とは、頭に水を注いで仏の弟子として高位に昇ったことを照明する儀式のことです。

灌頂幡は、その儀式で使用する旗を指しています。

灌頂幡の全体には、透彫による仏や天人、雲、唐草などの模様があります。

最上部は、天蓋とその中央に吊り下げられた6枚の大幡からなっており、天蓋は4枚の金銅板を傘の形に組み合わせ、周囲に蛇舌と呼ばれる飾金具を設置し、その下に垂飾を垂らしているのが特徴です。

蛇舌の細かい模様に心惹かれ、飛鳥時代に使われていたころはさらに輝きを放ち、儀式の雰囲気を高めていてくれたのだろうなと感じました。

-300x225.jpg)

また、法隆寺宝物館では、ガラスのケースに入れられた立像が規則正しく並んでいる展示室があり、神々しさや厳かな雰囲気を感じられました。

神聖な空気感を味わいたい方は、ぜひ訪れてみてください。

デジタル法隆寺宝物館では法隆寺ゆかりの名宝を鑑賞できる

法隆寺宝物館内には、常時展示できない法隆寺ゆかりの名宝をデジタル技術を用いて鑑賞できる展示室があります!

デジタル法隆寺宝物館では、国宝の「聖徳太子絵伝」「法隆寺金堂壁画」の2つのテーマを主軸に、グラフィックパネルと大型8Kモニターを使って絵の詳細まで自由に鑑賞できるデジタルコンテンツを展示しています。

国宝の中には、傷みがひどく展示ができないものや、肉眼で細部まで鑑賞できないものもたくさんあります。

そんな作品でも、高精細画像として大型8Kモニターに映し出すことで衣類の細部から人物の表情まで、見たい部分を大きく拡大して存分に鑑賞を楽しめます!

法隆寺宝物館に展示されている数々の名宝とあわせて、肉眼では拝むことのできない国宝や名宝もデジタル技術を駆使してあわせて鑑賞してみましょう。

数々の日本の宝を鑑賞できる貴重な博物館

東京国立博物館では、保護の観点から国宝や重要文化財などの美術工芸品の長期間の公開が難しいため、定期的に展示入れ替えを行っています。

そのため、展示の名称も常設展ではなく、総合文化展としているのです。

収蔵品と寄託品で構成されている約3000件の展示は、ほぼ毎週どこかの展示室で展示替えが行われており、その数はなんと年間300回以上といわれています!

そのため、特別展やイベントではなくとも何度も訪れて新しい名宝を鑑賞したくなってしまいます。

いつ見ても必ず新しい美術工芸品と出会える東京国立博物館。

特別展やイベントも頻繁に開催されているため、あわせて鑑賞を楽しみましょう。

-300x225.jpg)

また、東京国立博物館近くには、EVERYONEs CAFEがあり、東京都を産地とする江戸前食材や、東京野菜および江戸野菜などを取り入れた料理が楽しめます。

開放感のあるオープンテラスもあるため、博物館鑑賞のあとに上野公園の自然を感じながら美味しい料理を味わいましょう!

店舗情報

EVERYONEs CAFE

https://shop.create-restaurants.co.jp/0941/

開催情報

『総合文化展』

場所:東京都台東区上野公園13-9

期間:常時

公式ページ:https://www.tnm.jp/

チケット:総合文化展(平常展)は一般1000円、大学生500円

※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください