-

人気浮世絵師・写楽や歌麿も描いた大首絵は高く買い取ってもらえる?

浮世絵といえば、江戸時代から明治時代にかけて、庶民の娯楽として大流行した木版画です。 人気浮世絵師の手がけた作品は、状態が良ければ高値をつけてもらえる可能性があります。 東洲斎写楽や喜多川歌麿など、一世を風靡した浮世絵師たちの描いた「大首絵」などをお持ちの方は、プロの査定士に見てもらうことをお勧めします。 人気浮世絵師も描いた大首絵は高価買取できるかも 歌舞伎役者を描いた「大首絵」を描いた浮世絵師は、数多く存在し、今でも多くの作品が残されています。 人気浮世絵師による「大首絵」を高価買取してもらうため、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。 大首絵とは 「大首絵(おおくびえ)」とは、浮世絵版画の中でも特に、人物の顔または上半身を大きく描いた一枚摺りの作品です。 大首絵は、主に美人画や役者絵に見られ、被写体の特徴や表情が強調される点が魅力です。 役者の個性や役柄の持ち味を、個性的な表現で描写した作品が多数存在し、国内・国外を問わず高い人気を誇ります。 大首絵の中でも、顔だけを大きく描いた作品は「大顔絵(おおかおえ)」と呼ばれ、勝川春章や勝川春好ら、勝川派の絵師が起源とされます。 大首絵は、1716〜1736年ごろ、鳥居清信が描いた漆絵が起源と考えられていますが、当時はまだ作品数があまりありませんでした。その後、1772〜1781年ごろになると、徐々に大首絵が増えていきます。 1781〜1789年ごろには、大首絵を描く浮世絵師が多数登場し、役者絵では東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)、美人画では喜多川歌麿(きたがわうたまろ)が活躍。彼らの描いた浮世絵は、大首絵の人気を一気に押し上げたと言えるでしょう。 美人画の名作を多数残した喜多川歌麿と、突如登場して役者絵に革命をもたらした東洲斎写楽。 同じ時代に活躍したこの2人は、大首絵の世界で双璧をなす存在です。 大首絵の浮世絵は高く売れる? 大首絵の浮世絵は、喜多川歌麿や東洲斎写楽など、美人画や役者絵の人気浮世絵師によって数多く制作され、独特の魅力や芸術性が高く評価されています。 大首絵は、浮世絵の中でも特に人気の高いジャンルで、人気絵師の作品や保管状態の良いものは高価買取の可能性が十分にあるでしょう。 大首絵にはどんな浮世絵があった? 大首絵を代表する浮世絵師として、美人画の喜多川歌麿と、役者絵の東洲斎写楽を抜きにしては語れません。 大首絵の傑作として名高い作品には、具体的にどのような浮世絵があったのでしょうか。 美人画『寛政三美人』 作家名:喜多川歌麿(きたがわうたまろ) 喜多川歌麿は、1753年(宝暦3年)に生まれたとされる浮世絵師です。 しかし、生年や出身地は、はっきりとわかっていません。キャリア初期には、妖怪や幽霊の浮世絵で知られる鳥山石燕(とりやませきえん)に師事し、幅広いジャンルで才能を開花させ、特に美人画において名を馳せました。 1788〜1789年ごろに狂歌絵本の挿絵を手がけ、1790年頃から美人大首絵を描き始めてから、大きな人気を得るようになります。 喜多川歌麿の美人画は、当時一般的だった全身像だけでなく、顔を中心とした構図が特徴的でした。 喜多川歌麿の美人画として有名な『寛政三美人(かんせいさんびじん)』は、1793年(寛政5年)ごろの作品です。 当時の美人画としては珍しく、記号化された美人ではなく、3人それぞれの容貌が写実的に描き分けられている点が最大の特徴と言えるでしょう。 寛政三美人に描かれたのは、当時並ぶもののいない美人として評判だった、富本豊雛(とみもととよひな)、難波屋おきた(なにわやおきた)、高島屋おひさ(たかしまやおひさ)の3人です。 喜多川歌麿は、彼女たちの浮世絵をほかにもいくつか描いています。 役者絵(歌舞伎絵)『大谷鬼次の奴江戸兵衛』 作家名:東洲斎写楽 東洲斎写楽は、1794年(寛政6年)に突如現れ、約10か月の間に140点あまりの作品を発表した生没年不明の浮世絵師です。 東洲斎写楽は、江戸の版元である蔦屋重三郎(つたやじゅうさぶろう)の下で、歌舞伎役者の大首絵28図を一挙に出版し、一躍注目を集めました。 しかし、鮮烈なデビューからの短い活動期間の後、東洲斎写楽は表舞台から忽然と姿を消し、彼の詳しいプロフィールや正体はいまだ明らかになっていません。 東洲斎写楽の描く役者絵の特徴は、役者の個性を大胆にデフォルメして描き出すことにあります。 役者絵は、役者を美化して描くことがあたり前でしたが、東洲斎写楽はあえて役者の個性や人間的な魅力を大胆に表現しました。役者の特徴的な顔立ちをリアルに捉え、誇張して描くことにより、内面的な魅力や演技力までもが表現されているかのように見える点が、東洲斎写楽の役者絵の魅力です。 東洲斎写楽の代表作として『大谷鬼次の奴江戸兵衛(おおたにおにじのやっこえどべえ)』を挙げる方は多いのではないでしょうか。 この作品に描かれた人物は、中村仲蔵(なかむらなかぞう)という江戸時代後期の歌舞伎役者ですが、歌舞伎役者としてではなく、東洲斎写楽の浮世絵で特に有名な人物です。 『大谷鬼次の奴江戸兵衛』にも顕著ですが、東洲斎写楽の作品には、緻密に計算された役者の身体表現が見られます。役者の表情や手の動きの一つひとつに、彼らの内面や緊張感、そして魂までが映し出されているかのようです。 大首絵の魅力…繊細に描かれた、髪の毛やまつ毛 美人画や役者絵などの浮世絵で、特に美しく繊細に描かれている部分が、髪の毛やまつ毛などの毛です。 特に顔周りが大きく描かれる「大首絵」の場合、髪の毛やまつ毛が非常に細やかに描写されており、注目して見るとそのあまりの繊細さに魅了されてしまうでしょう。 美人画を中心に用いられる、この表現技法は「毛割(けわり)」と呼ばれます。 毛割は、髪の毛一本一本を細い線で表現する版画の技法で、髪の生え際やまつ毛の微かな描写に用いられることの多いテクニックです。 毛割には主に「通し毛」・「八重毛」と呼ばれる2つの技法があります。 「通し毛」は、髪の毛を長く彫る方法で、滑らかに髪の毛を表現する方法です。 一方で「八重毛」は、生え際や襟足を櫛で梳いたように、複雑かつ美しく表現できます。 髪の毛の一本にまで気を配る毛割の技法は、特に喜多川歌麿の美人大首絵が描かれていたころに発展しました。 髪の毛に対する毛割の技法は、女性の表情を自然に、そして魅力的に描く上で重要な技法であると言えるでしょう。この技法は非常に難しいものでしたが、彫師にとっては腕の見せどころであり、親方格の「頭彫(かしらぼり)」と呼ばれる立場の人物が担当したようです。 毛割の技術は、喜多川歌麿の全盛期である1790年代ごろに、大首絵ならではの技法として確立し、浮世絵師たちは、さらなる芸術性と美の追求の道へと進んで行きました。 人気の大首絵浮世絵の買取は、プロの査定士へ相談を! 美人画や役者絵の中でも顔を大きく描いた「大首絵(おおくびえ)」は、1789年(寛政元年)ごろに登場した浮世絵のジャンルです。 美人画で有名な喜多川歌麿や、歌舞伎の役者絵で有名な東洲斎写楽なども、大首絵を多数残しており、誰しもが思い浮かべる有名な作品も多数あります。 大首絵は、被写体の細かな表情や動き、髪の毛やまつ毛などの細部まで繊細に表現されており、浮世絵の高度な技術と美意識の現れと言えるでしょう。 浮世絵の中でも人気の高いジャンルとして知られ、高価で取り扱われている作品も多いのが特徴です。 大首絵の買取価格は、作者や作品の状態、希少性や描かれた時期など、さまざまな要素によって変動します。 適正な買取価格を求めるならば、知識と経験豊富なプロの査定士に依頼することが重要。 高価買取の機会を逃さないためにも、大首絵浮世絵の買取は、プロの査定士へご相談ください。

2024.08.13

- すべての記事

- 浮世絵 買取

-

近年再注目!春画は高価買取が期待できる浮世絵ジャンル

江戸時代に広がった浮世絵は、当時の風俗、特に役者や遊女などを題材に描かれた絵画で、庶民にまで広がった娯楽の1つです。 なかでも春画は、日本独自の風俗を反映している史料としても人気が高まっているため、近年注目を集めている浮世絵ジャンルの1つなのです。 春画浮世絵は高価買取が期待できる! 浮世絵の中でも春画は、文化的な価値の高さからコレクターの間で人気が高く、その結果買取価格が上昇しています。 春画は、江戸時代の著名な画家がこぞって制作したため、骨董品店で販売されている商品が価値の高いものであることも少なくありません。 また、家族が所有していたコレクションなど、相続や遺品整理のタイミングで見つかることもあるため、査定を依頼した際には、高額な査定額がつく場合もあります。 春画とは 春画とは、浮世絵のジャンルの一つです。江戸時代の風俗模様や風景を描くことが多かった浮世絵の中でも、春画は庶民の営みを赤裸々に綴った作品として、有名無名に限らず多くの作家によって精力的な制作活動が繰り広げられました。 木版浮世絵の祖として知られる菱川師宣は、生涯手がけた作品の実に3分の1が春画だったといわれるほど、心血を注いで作品を制作していたことが知られています。 現代においては、歴史の風俗資料としてだけでなく、東洋のポップアートとして注目を浴びています。 国内外でも展示会が開催されるなど、アートとしての魅力にスポットがあたったことで、人気の高い一大コンテンツとして再注目されるようになりました。 春画浮世絵は高く売れる? 春画のアートとしての人気は年々高まっており、商品価値は高騰しています。 国内外とも展示会が開催されるほど注目を浴びているため、コレクターたちによる収集が盛んに行われていることは、想像に難くありません。 また、春画は庶民の生活に根ざした芸術作品だったため、意外と実家に眠っていることがよくあります。 祖父母から資産相続を受ける場合や、遺品を整理する場面で見つかることも多々あるため、もし春画がご自宅にあれば、買取査定を依頼してみてはいかがでしょうか。 春画をはじめとした浮世絵を専門に取り扱っている専門業者も多数いるため、実績があり信頼できる会社へ相談してみましょう。 人気浮世絵師がこぞって描いた、春画 春画は江戸時代の生活を描いた浮世絵として有名ですが、始まりは平安時代まで遡ります。内容は男女の営みであるため、しばしば公権力によって風紀良俗を乱すものとして弾圧されてきた過去をもちます。 しかし、江戸時代に至ると春画は、人々の娯楽や嫁入り道具になるほど人々の生活の奥深くに浸透してきました。 そのため、歴史で学ぶような有名な浮世絵師をはじめとする数多くの作家が、作品を残しています。 一流浮世絵師の証、春画 今人気の高まっている春画ですが、一流の浮世絵師も精力的に作品を残しています。 「性」に対しておおらかな時代背景だった中世の日本において、貴族から庶民まで春画は、大変人気を博していました。 ところが、第5代将軍徳川吉宗によって発布された「好色本禁止令」によって表立った制作は禁止されてしまい、一時存続の危機に陥っています。 しかし、裕福な好事家たちは、春画の入手を諦められなかったため、人気絵師たちに秘密裏に春画を作成させたのです。 その結果、人気絵師になると春画の制作を依頼されるようになるため、画家の間では「春画の制作=一流絵師の仲間入り」とまで称されるほど。 このような流れから、葛飾北斎や喜多川歌麿のような誰もが知る有名画家も多数の春画を残してきています。 『蛸と海女』葛飾北斎 葛飾北斎は『冨獄三十六景』をはじめとした名作を生み出した、江戸時代を代表する一流の浮世絵師です。 生まれは貧しい百姓の家に生まれた彼は、4歳のときに幕府御用達達磨師の中島家の養子として迎え入れられましたが、実子に家督を譲ることになったため、中島家を出ます。 人生の岐路に立った葛飾北斎は、さまざまな仕事を経験しながら、木版彫刻家に弟子入りしたことで画家の道に興味をもちました。 浮世絵師の勝川春章に師事しながら画道を極めていた葛飾北斎ですが、浮世絵の上達のために、師が教える派閥を超えた画法も積極的に学んでいたことで破門されます。 その後、会派に属することなく自由に描く身分になったとき、オランダから来た風景画に出会ったことで、現代に残る独自のスタイルに行きついたようです。 その後も、北斎は後世に語り継がれるような作品を多く描いていきましたが、生活には困窮していたとのこと。 生活するための収入を得るために、春画をはじめとしたあらゆる絵図を描いたとされ、葛飾北斎の代表的な春画である『蛸と海女』は、彼が浮世絵師として生きるために描いた作品の1つだったとされます。 この2匹の蛸による海女の女性の快楽が描かれた『蛸と海女』は通称で原題はなく、『喜能会之故真通』(きのえのこまつ・全三巻)中の一場面にあります。画面いっぱいに書かれた詞書には、蛸や女から発せられる台詞や音が書かれており、これは北斎自身も当時の春画から影響を受けたとも考えられていますが、この作品ものちに国内外のアーティストたちに多くのインスピレーションを与え、映画や絵画などのモチーフとなっています。 『風流真似ゑもん』鈴木春信 鈴木春信は、浮世絵を語る上で外せない錦絵の祖です。 超一流の浮世絵師であることに変わりありませんが、鈴木春の生涯は謎に包まれている点も多く、現在までの研究によって、鈴木春信は1725年に京都で生まれたとされています。 浮世絵師としてのキャリアは京都で始まったとされており、西川祐信に師事し、その後江戸に拠点を移しました。 江戸に移ってからは、近所に住む平賀源内と親交を深めながら錦絵の技術開発に精を出したようです。 錦絵が開発されるまでは、紅摺絵の技法を用いて浮世絵を制作していましたが、江戸時代におけるパトロンの助力により、ついに錦絵の技法を完成させます。 錦絵は浮世絵の木摺り技法の中でも、複数の色を使うことで色鮮やかな作品に仕上がる点が特徴で、錦織のように美しいことから名づけられました。 鈴木春信の作品では、絵暦で錦絵の技法が多用されています。 絵暦とは、その年の歴を添えた絵のこと。そのうちの『夕立図』では、夕立の中で風に吹かれながらも、急いで干した浴衣を取り込んでいる女性が描かれています。 鈴木春信は、錦絵で有名な浮世絵師ですが、実は春画本も23冊出しています。 鈴木春信は描いた春画の代表作が『風流真似ゑもん』です。 小さくなった真似ゑもんと呼ばれる人物が、江戸に暮らすさまざまな人の情事を覗き見るという設定で描かれています。 『歌満くら』喜多川歌麿 喜多川歌麿もまた、浮世絵版画を語る上では外せない一流画家です。 浮世絵版画は、菱川師宣らにより興され、前述の鈴木春信らによって錦絵に昇華し、喜多川歌麿によって完成されました。 喜多川歌麿は、狩野派の鳥山石燕に師事し、絵画の道を極めました。当初は、木燕や燕岱斎、北川豊章と称して活動していましたが、天明の後半に至り喜多川歌麿の名を冠し、主に美人画を生み出していきます。 美人画を描き始めたはしりには、鈴木春信らの伝統を重んじた全身像を取り入れていますが、浮世絵師としてのキャリアを積むにつれ、上半身の美人画にシフトしていきました。 そして、寛政時代に至り大首絵と呼ばれる半身美人画を完成させます。 この大首絵は、のちの東洲斎写楽や歌川豊国の画風に取り入られるほど、ほかの作品に大きな影響を与えています。 このように、ほかの画家に多大なる影響を与えた喜多川歌麿でしたが、彼が生み出した作品のほとんどが春画だったようで、その中でもとりわけ有名なのが『歌満くら』ではないでしょうか。 喜多川歌麿が描いた春画に『歌満くら』があります。35歳ごろに描いた全12図からなる春画作品です。 大胆な構図と男性側の冷え切った目が印象的な作品で、喜多川歌麿が描いた作品の中でも最高傑作であるといわれています。 春画は「ポルノ」ではない?なぜ多くの人に支持されたか 春画は描かれている題材が性にまつわるものであるため、しばしば「ポルノ」と捉えられることが少なくありません。 明治時代においては「わいせつだ」として禁止されています。 しかし、春画が多くの人に楽しまれていた江戸時代においては「笑い絵」として、人々の生活の一部として根付いてきました。 日常生活の中で春画はどのように取り入れられていたのでしょうか。 嫁入り道具 春画は嫁入り道具として重宝されていたようです。 主に男女の営みを題材にした作品が多かったため、江戸時代中期には、婚礼仕様書としての役割をもった作品が多数制作されています。 婚礼に関する心得や、新婚生活における新郎新婦の振る舞い方がイラストとともにわかりやすく表現されていたため、これから結婚を控えている男女や、新婦として嫁ぐ際の事前勉強をかねて楽しまれていたようです。 火除け また、イメージが湧かないかもしれませんが、春画は火除けとしての役割も担っていました。 この理由として、明和期に京都で発生した火災が原因とする説があります。このとき、京都市中で発生した火災は、広範囲を焼き尽くしましたが、一棟のみ倉庫が焼け残っています。鎮火後に倉庫内を見てみると月岡雪鼎作の春画が小箱に入っており、火災の被害から免れたことがわかりました。 その結果、月岡雪鼎作の春画は、火の手から守ってくれる火伏せの効果があるとして大変な人気を誇ったといわれています。 験担ぎ 春画が験担ぎとされる謂れは、なんと平安時代まで遡ります。 平安時代の貴族の嗜みとして催された絵合わせにて、春画がほかの絵に勝ったことが説の発端です。 その絵は、当時のとあるモテ男の寝室をモチーフに描かれていたようですが、参加者の注目を浴び華々しい戦績をあげました。その結果、「勝絵」という縁起の良いものとしての別名が春画につきました。 このように、単なる娯楽の一つとして春画は消費されず、人々の生活や文化に根ざしてきたことで、今に至るまで多くの人に愛されるコンテンツとして普及しています。 近年人気が再燃する、春画浮世絵 単なる「ポルノ」ではなく、日本を代表する文化やアートとして現代に受け継がれてきた春画であるからこそ、近年人気が再燃しています。 再燃のきっかけとなったのは、2013年にイギリス・大英博物館で開催された春画展でした。 開催期間は、2013年10月から2014年1月まで催され、イギリスをはじめ世界中の国々から来場者を動員するなど大きな賑わいを残しています。 入場に年齢制限を設けるなど異例な措置がとられた春画展でしたが、「人類史上、最もきわどくて素敵」(英紙・インディペンデント)と評価されるなど、各国のメディアからも高い評価を得たことは、記憶に新しいでしょう。 また、2015年には国内で初めて大規模な春画展が開催されました。 国内外の美術館や個人コレクターの所持品から「春画の名作」を集めた壮大な展示会です。 木版画が多かった浮世絵ですが、肉筆画も多数展示されており、鈴木春信や葛飾北斎、喜多川歌麿をはじめとした浮世絵絵師の大家たちの作品が一堂に会した会場は、荘厳な雰囲気に包まれていました。 人気の春画浮世絵の買取は、プロの査定士へ相談を! 春画は当時の風俗を知る歴史的な史料としても、人々の生活の一部だった娯楽としても非常に価値の高い作品です。 一方で、当時の人々が気軽に楽しめたコンテンツだったからこそ、実家の蔵や箪笥の中に眠っているほど作品点数が多く、十分に流通していたことが伺えます。 そして、その中に非常に価値の高い作品や希少性の高い作品が眠っているかもしれません。 春画を手放したい方はもちろんのこと、所持品の価値を知りたい方も、まずはプロの査定士へ相談してみてはいかがでしょうか。 経験と実績のある買取業者を選ぶことで想像以上の高価買取が実現することもあるため、まずは相談してみましょう。

2024.08.13

- すべての記事

- 浮世絵 買取

-

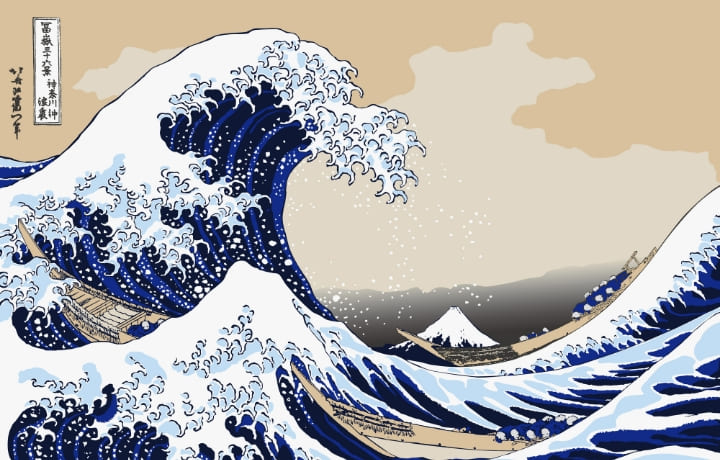

浮世絵の最高額作品、葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』

浮世絵をはじめとした美術作品は、作品の質や画家の知名度などにより、時代が経つにつれて価値が上がっていくものもあります。 浮世絵は、日本だけではなく世界的に人気の美術作品です。 そのため、オークションでは、希少性の高い作品に驚くほどの価格がつくことも。 浮世絵の中でも、どのような作品が高額でやり取りされているのか確認してみましょう。 最高額の浮世絵、『神奈川沖浪裏』 最も高い金額でやり取りされた浮世絵は、葛飾北斎(かつしかほくさい)が描いた『神奈川沖浪裏』です。 近年、浮世絵は海外のオークションでも人気が高まる一方。相場も大きく右肩上がりになっています。 『神奈川沖浪裏』のオークションは、2023年3月にニューヨークのクリスティーズで行われました。 入札価格は、なんと、280万ドル(約3億6000万円)。 過去の最高額も同じく『神奈川沖浪裏』で、2021年に159万ドルで落札されています。 『神奈川沖浪裏』は、葛飾北斎が描いた傑作『富獄三十六景』の中の一作品であり、富士山の手前に大きな波が描かれたこの作品を、一度は目にしたことがある人も多いでしょう。 『富獄三十六景』は、富士山をさまざまな地域から描いた浮世絵で、その中で描かれている『神奈川沖浪裏』は、荒れ狂う海を進む押送船と富士山がテーマです。 葛飾北斎は、長寿であり遅咲きの浮世絵師として知られています。 この『神奈川沖浪裏』が描かれたのも、葛飾北斎が70歳のころです。 葛飾北斎の作品は、海を渡りゴッホやゴーギャンなど、海外の偉大な画家にも大きな影響を与えています。 葛飾北斎の作品を見てみると、1人の絵師が描いたとは思えないほど画風が違っているのです。これは、若くして狩野派や土佐派、西洋画法など、さまざまな画風の絵画を学んできたためと考えられます。 なぜ浮世絵は最高額を更新しつづけているのか 海外のオークションで浮世絵が最高額を更新しつづけるのには、海外人気の高い葛飾北斎が関係していると考えられます。 もちろん、葛飾北斎は日本でも人気の高い絵師の1人です。 しかし、アメリカの雑誌が1998年に発表した「この1000年でもっとも偉大な業績を残した100人」に日本人として葛飾北斎が選ばれており、日本と海外では人気の度合いに大きな差があるといえるでしょう。 2017年には、イギリス・ロンドンにある大英博物館で特別展「北斎 - 大波の彼方へ」が開催され、大盛況を納めています。 海外人気が高い理由としては、葛飾北斎の斬新な画風が考えられます。 ルネサンス期から続くヨーロッパの絵画技法は、19世紀半ばごろに画一的になり、盛り上がりに欠ける一面がありました。その時期に、葛飾北斎の浮世絵がフランス・パリの万国博覧会で出展され、多くのヨーロッパ人に衝撃を与えたのです。 モネやルノワールなど印象派のフランス画家が、浮世絵をモチーフにした作品を次々に描き、ジャポニズムと呼ばれました。 浮世絵や葛飾北斎は、日本以上に海外からの人気を得ており、オークションを中心に最高額を更新しているといえるでしょう。 これからも浮世絵は最高額を更新する可能性が 海外人気が高く、オークションでも高値で取引されている浮世絵。 葛飾北斎が描いた『神奈川沖浪裏』は、2023年3月に280万ドル(約3億6000万円)で落札されています。 海外では、多くの有名画家が葛飾北斎の浮世絵に衝撃を受けています。 日本趣味や日本の芸術が西洋の芸術作品に影響を及ぼす、ジャポニズムと呼ばれる現象も引き起こしているのです。 このように、海外で高い人気を誇る浮世絵は、美術投資の一つとしても注目されています。 作品によっては、オークションにて高値でやり取りされることから、投資価値のある美術品として購入する人も増加傾向にあります。 海外での浮世絵人気は、今後も高まっていく可能性があり、オークションの最高額を更新する日もそう遠くはないでしょう。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵 買取

- 浮世絵作品解説

- 葛飾北斎

-

その浮世絵は本物?贋作や復刻版との見分け方

江戸時代、大衆文化として人々から愛されていた浮世絵。 現代では、芸術的価値が高い作品も多く、有名浮世絵師の作品が高値でやり取りされるケースもあります。 人気の高い浮世絵作品ほど、贋作が多いのが現状。 贋作を誤って購入したり、本物だと思っていた所有する浮世絵が偽物でがっかりしたりしないよう、見極めのポイントを知っておくことが大切です。 浮世絵が本物かどうか見分けよう 現在、日本の浮世絵は、海外でも高い評価を受けています。 有名な浮世絵師の作品ほど贋作も多く出回っているため、購入を検討している場合は、真贋をチェックするポイントを知っておくとよいでしょう。 落款・印章は入っているか? 浮世絵が本物であるかどうかを確認するのに一番わかりやすいポイントが、落款・印章です。 そもそも、落款や印章がない作品もありますが、そのような浮世絵は、自分で価値を判断するのは難しいため、経験豊富な鑑定士に査定を依頼してみるとよいでしょう。 落款や印章がある作品は、デザインの違いを確認します。 浮世絵には、複数のサインや印が記されている場合があります。 それらは、浮世絵師のサインや版元のサイン、幕府が許可した作品であると示すための改印などです。 場合によっては、彫師や摺師の印が押されていることも。 本物の作品に記されているサインや印と見比べて、本物であるかを判断していきます。 現代では、サインまで精巧に作られた贋作も存在するため、素人目だけで断定はせず、目星をつけたうえで鑑定士に依頼すると、より信頼性の高い結果が得られるでしょう。 印刷ではないか? 浮世絵版画は、木版を紙に摺って制作されます。 そのため、作品を裏から観察してみると色のにじみがあります。このにじみが木版画として摺られた証拠です。 贋作の中には、木版で摺らずに印刷したものもあります。そのような偽物を判別する方法として、にじみをチェックしましょう。 「本物」だけど…価値ある浮世絵かどうかの見分け方 浮世絵作品は、ほかの芸術品と異なり、本物の作品が複数存在します。 これは、木版画によって大量生産が可能であったためです。一度木版画が完成すると、同じものを利用して何度も紙に摺って生産ができました。 しかし、本物の作品でも摺られた時期や、技術、復刻版であるかどうかなどにより、異なる価値をつけられるのが浮世絵の特徴です。 同じデザインの作品でも、作品のクオリティによって価値が異なるため、希少性の高い作品がどのようなものであるか、その特徴を確認しましょう。 復刻版ではない? 有名な浮世絵には、復刻版と呼ばれる作品があります。 この作品は、贋作ではありませんがオリジナルでもありません。 復刻版とは、かつての浮世絵師が描いたオリジナルデザインをもとに、現代の職人が版下絵を作成し、彫師が版木を彫って、摺師が和紙に摺ることで制作された作品です。 実際に木版画を作成して紙に摺られるため、オリジナルと同様のクオリティで制作できます。 しかし、オリジナルの浮世絵の方が歴史的価値が高いといえるでしょう。 オリジナルと復刻版の大きな違いは、サインの表記です。 かつての浮世絵は、版上にサインを摺っていましたが、復刻版では摺り終わった後に鉛筆で記入されている作品が多いようです。 復刻版は、歴史的価値以外はオリジナルと大差ありません。 そのため、作品そのものの美しさや味わいを楽しみたい方にとっては、復刻版の購入もお勧めです。 有名な浮世絵作品の手摺木版ならではの美しい色彩と風合いを楽しみたい方は、復刻版の購入も検討しましょう。 初摺?後摺? 浮世絵作品は、本物であっても初摺であるか、後摺であるかによって価値が大きく異なるケースもあります。 初摺とは、版木が完成して最初に摺られた200枚ほどの浮世絵のことです。 それ以降の増版された作品は、後摺と呼ばれています。 初摺は、浮世絵師が色を指定していることや、版木が摩耗していないことから、デザインを手がけた浮世絵師が理想とする状態を表現できている作品なのです。そのため、初摺の浮世絵は価値が高いといわれています。 もちろん、浮世絵作品によっては、後摺の方が風合いが出て魅力が増す場合もあります。 しかし、基本的に初摺は、色や線が鮮明に摺られているのに対して、後摺は版木の摩耗により線がぼやけていたり、一部が欠けていたりするでしょう。 また後摺は、浮世絵師が仕上がりをチェックしない場合も多いため、色の誤りや色抜け、位置ずれなどが起こってしまうケースも。 そのため、一般的には初摺の方が価値が高く、後摺になると価値が低くなるといわれているのです。 特殊な技法が使われているか? 彫師が版木を彫っていく工程や、摺師が版木を紙に摺っていく工程で、高度な技法が用いられているオリジナル版は、価値が高くなります。 彫師の技法の一つに「毛割」があります。 とくに美人画や役者絵の浮世絵作品で用いられる技法です。 人物の顔を大きくとらえた大首絵では、紙の流れるような描線や生え際の美しさも作品の魅力です。 この繊細な髪の毛の流れを表現するのが彫師の技でした。 毛割では、1mmに2本ほどの細かい彫を施すこともあります。繊細な髪の毛を表現するための毛割は、彫師の中でも頭彫と呼ばれる師匠クラスの職人しかできない最も難しい彫の技法とされていたため、髪の毛が繊細に表現されている浮世絵は、価値が高くなるといえるでしょう。 また、摺師の技法で、凹凸を表現する空摺や濃い色から薄い色に変化させるグラデーション、背景をムラなく色付けする地潰しなどがあります。 これらも摺師の高い技術力によって表現が可能なため、利用されている浮世絵は、価値が高くなると考えられるでしょう。 肉筆浮世絵の本物であれば、より価値が高い 浮世絵には、版木を用いて何枚も摺られる浮世絵版画と、浮世絵師が直接筆をとって和紙に描いていく肉筆画があります。 木版画で制作された浮世絵は、何枚も摺って作品を生産できますが、肉筆画は、この世に一つしかない作品です。 そのため、一点物の肉筆浮世絵の方が、浮世絵版画よりも価値が高くなるといえるでしょう。 多くの浮世絵師は、浮世絵版画を手がけるかたわら、肉筆画の制作も行っています。希少価値の高い浮世絵作品を鑑賞したい方は、肉筆画の作品をチェックしましょう。 実際にあった、贋作ばかりの入札会 1934年に起こった肉筆浮世絵の大規模な贋作事件「春峯庵事件」は、まるでドラマのような現実にあった贋作ばかりの入札会としてあまりに有名。 東京美術倶楽部で春峯庵と呼ばれる旧家の秘蔵品という触れ込みで、東洲斎写楽や喜多川歌麿などの肉筆浮世絵が入札会に出品されました。 大学教授で、当時の美術史研究の権威だった笹川臨風が、作品の推薦文を書いたことで信頼性が増し、多くの作品が売約済みとなりました。 しかし、後になってすべての肉筆浮世絵が贋作であると発覚したのです。 浮世絵骨董商や神官、出版業者などが関わる大がかりな犯行であったため、当時の日本において大きな衝撃を与えた事件でした。 人気の高い浮世絵だからこその事件。 実際に浮世絵には、贋作も多く出回っているので注意が必要です。 浮世絵が本物かどうか見分けるのは素人には難しい… 浮世絵はその人気ぶりから贋作も多く出回っています。 真贋を見極めるためには、落款や印章の特徴を本物と比較したり、和紙に版木を摺ったにじみがあるかを確認したりすることが大切です。 また、オリジナルではないが、贋作でもない復刻版と呼ばれる作品も存在します。 作品の特徴を理解することが真贋を見極めることにつながるでしょう。 売るときも購入するときも、まずはこのようなポイントをチェックすることが大切です。 しかし、人気の浮世絵ほどクオリティの高い贋作が作られているため、素人目で判断するのは難しい場合もあります。 そのため、浮世絵の真贋や価値を知りたい場合は、経験豊富なプロの買取業者へ査定を依頼するのがお勧めです。 所有している浮世絵が誰の作品であるか、本物であるかなどを知りたい方は、ぜひ一度プ相談してみてくださいね。

2024.08.13

- すべての記事

- 浮世絵 買取

- 浮世絵とは

-

希少な肉筆浮世絵は高価買取のチャンス!価値の分かる専門家へ相談を

浮世絵には浮世絵版画のほか、肉筆浮世絵と呼ばれるものがあります。 肉筆浮世絵は浮世絵版画よりも希少性が高く、高価買取してもらえる可能性があります。 価値の分かる専門家へ相談してみましょう。 肉筆浮世絵を高価買取してもらおう 浮世絵といえば一般的に木版画を指します。 一方で、同様の題材を肉筆で描いたものが肉筆浮世絵です。 作家や状態によっては肉筆浮世絵も高価買取してもらえる可能性があります。 肉筆浮世絵とは 肉筆浮世絵とは、名前の通り筆を使って(肉筆で)紙や布に直接描かれた浮世絵のことです。 そもそも浮世絵とは、18世紀の江戸時代の風俗などを題材とした絵画のことです。 ただし、画家によって一点ずつ描かれる従来の絵画と違い、浮世絵は木版画でした。 そのため、安価に複製ができ、大衆文化として広く普及したのです。 一方で、浮世絵が誕生した後も、画家が風俗や有名な人物などを題材として肉筆で絵を描くこともありました。 それを木版画の浮世絵と区別するための呼び方が肉筆浮世絵です。 木版画の下絵や原画ではない、オリジナルの作品です。 浮世絵版画は買取してもらえる? 浮世絵版画とは木版画の浮世絵のことです。 版画のため同じ図柄が複数存在することが肉筆浮世絵との大きな違いの一つです。 また、大衆向けの作品が多いため、芸術的価値が高くないものもあります。 とくに江戸時代から明治時代にかけて作られた復刻版や、無名作家の作品は買取を断られてしまったり、買取価格が低くなったりするかもしれません。 ただし、浮世絵版画でも有名作家の作品であれば高く買取してもらえる可能性があります。 たとえば、葛飾北斎(かつしかほくさい)、歌川広重(うたがわひろしげ)などが代表的な浮世絵師です。 査定の結果、有名作家の作品だと分かるケースもあります。 作家名が不明の作品も専門家に一度見てもらうとよいでしょう。 一方、浮世絵版画よりも高価買取してもらえる傾向にあるのが肉筆浮世絵です。 肉筆浮世絵は作家が直接制作しているため、希少価値があります。 また、肉筆浮世絵の多くは依頼主から注文を受けて描かれています。 大量生産を前提に売れやすさを狙った作品が多い浮世絵版画に比べて、絵師による創作の自由度が高いのが特徴です。 肉筆浮世絵はそもそも一点物で希少性が高い上、人気作家のものであれば100万円を超える価格で取引されることもあるでしょう。 葛飾北斎や菱川師宣(ひしかわもろのぶ)といった人気作家も肉筆浮世絵を手掛けています。 ただし、肉筆浮世絵は贋作が多いことでも知られています。 真贋の査定が難しいため、買取していない業者や低価格で買取しようとする業者もいるかもしれません。 肉筆浮世絵を売る際は、複数の業者への査定依頼をお勧めします。 肉筆浮世絵はいつからあった? 浮世絵の祖とも呼ばれる菱川師宣以降、浮世絵とは主に版画を指す言葉として使われています。 しかし、成立当初の浮世絵は、紙や絹に直接描かれるのが一般的でした。 たとえば床の間に飾って鑑賞するための掛け軸や、屏風、扇などに描かれた作品が多く残っています。 浮世絵の歴史については明確になっていない部分が多く、研究者によって意見が分かれています。 中でも浮世絵の誕生に大きく貢献したと多くの研究者に考えられているのが、岩佐又兵衛(いわさまたべえ)です。 武家に生まれた岩佐又兵衛は一族が没落した後、江戸時代初期に絵師として活躍しました。 大胆でパワフルな表現が特徴で、代表作として『洛中洛外図屏風』、肉筆の『職人尽』、『三十六歌仙図額』などが挙げられます。 なお、版画の技術が発展した後も、肉筆浮世絵を制作した浮世絵師は少なくありません。 そのため、岩佐又兵衛の頃の浮世絵を「初期肉筆浮世絵」と呼び、後世のものと区別することもあります。 版画と比べて一点物のためより高い価格で販売できたことや、肉筆画を描く浮世絵師のほうが地位が高いと当時考えられていたことが理由です。 中には版画に興味を示さず、生涯にわたって肉筆画の制作に専念した宮川長春(みやがわちょうしゅん)のような浮世絵師もいます。 世界的に有名な『見返り美人図』は肉筆浮世絵の代表作 作家名:菱川師宣(ひしかわもろのぶ) 代表作:『見返り美人図』『歌舞伎図屏風』『北楼及び演劇図巻』 『見返り美人図』は1693年頃、晩年を迎えた菱川師宣によって描かれた肉筆浮世絵です。 切手の題材になったり、教科書に掲載されたりしたため見たことがある方も多いでしょう。 現在は東京・上野の国立博物館に収蔵されています。 大胆な構図や鮮やかな色彩が、ゴッホやゴーギャンのような海外の芸術家にも影響を与えた作品として、世界的にも有名になりました。 赤い振袖を着た女性が、ふと立ち止まってこちらを振り返っている構図が印象的な作品です。 美しい女性を描いた「美人画」は、浮世絵の人気ジャンルの一つです。 美人画では、遊女や看板娘など実在する女性を複数名描くのが一般的でした。 しかし、『見返り美人図』は、一人の女性だけを描いている点や、実在の女性ではない菱川師宣の考える理想の女性が描かれている点が特徴です。 また、この作品に描かれた女性の衣装や髪型などに表現された江戸時代のファッションも見どころです。 絞りや金糸による刺繍が入った着物や、「吉弥結び」で結ばれた緑色の帯、玉結びという髪型などは当時の流行の最先端でした。 当時の美人画は今でいうファッション誌のような役割も果たしていたことがわかります。 肉筆浮世絵を描いた有名作家たち 版画による浮世絵が一般的になった後も、多くの作家が肉筆浮世絵を描いていました。 肉筆浮世絵の制作で知られる作家には菱川師宣のほか、葛飾北斎や喜多川歌麿(きたがわうたまろ)、歌川豊春(うたがわとよはる)などの作家が挙げられます。 中でも葛飾北斎は晩年、肉筆浮世絵に傾倒し、多くの作品を残したことで知られています。 『神奈川県沖浪裏』がとくに有名な『富嶽三十六景』を描いた葛飾北斎は、ありとあらゆるものをテーマに生涯で34,000点以上の作品を制作しました。 作品は海外でも高く評価されており、世界で最も有名な浮世絵師といえます。 そんな葛飾北斎は肉筆浮世絵も大量に描いており、特に魚や花、鳥などを題材とした『肉筆画帖』が代表的な作品として挙げられます。 中でも『塩鮭と鼠』、『福寿草と扇』などが有名です。 美人画で有名な喜多川歌麿も多くの肉筆浮世絵を発表しました。代表作として『美人夏姿図』、『納涼美人図』などがあります。 肉筆浮世絵専門絵師、宮川長春 18世紀前半に活動した宮川長春は、版画を一切手掛けず、肉筆浮世絵だけを描いた絵師です。 日本画の主流である狩野派や土佐派に学んだ後、菱川師宣に師事して浮世絵師となりました。 師匠である菱川師宣は版画によって浮世絵を発展させた人物ですが、長春は肉筆画のほうが優れているという信念を貫きました。 多くの弟子を取り、宮川長亀、宮川一笑、宮川春水をはじめとする宮川派は肉筆浮世絵に専念した一門として知られています。 現存する作品は約200点といわれています。 国内に限らず海外の美術館にも多く収蔵されているように宮川長春の作品は海外でも人気がありました。 浮世絵をあまり好まなかったといわれる東洋美術史家のアーネスト・フェノロサも、宮川長春だけは評価していたという逸話も伝わっています。 宮川長春が得意としたのは、優美で気品のある美人画です。 依頼者は裕福な町人や武家が多かったとされ、高級な絵絹に質の良い絵の具を使って丁寧に彩色された作品が、多数残されています。 代表作は『立姿美人図』、重要文化財に指定されている『風俗図巻』など。 一人で立つ女性や蚊帳から顔を出す女性など、似た構図の作品を繰り返し制作したことも特徴です。 宮川長春は春画作品も多く描いた 庶民の風俗、遊女、遊郭の風景などを好んで題材とした宮川長春は、春画にも多くの優れた作品を残しました。 なお、春画とは性行為の様子、性的なものなどを描いた風俗画のことです。 枕絵、あぶな絵などと呼ばれることもあります。 平安時代からあったとされ、江戸時代以前には武士が魔除けのお守りとしたり、嫁入り道具として持たされたりすることもありました。 江戸時代には、春画は浮世絵のジャンルの一つとして発展し、葛飾北斎や歌川広重といった有名作家も多くの作品を制作しました。 一般市民には、春画をまとめた「好色本」が広く流通していたといわれています。 幕府から禁止令が出されても庶民から愛され続けた春画は、最近では美術品として再評価される傾向にあります。 肉筆浮世絵買取は実績ある査定士へ依頼を 絵師が直接描いた肉筆浮世絵は、木版画と異なり同じものが存在しないため、希少性があります。 浮世絵版画よりも買取価格が高くなる可能性があるでしょう。 とくに有名作家の作品であれば高額査定が期待できます。 ただし、肉筆浮世絵には贋作が混じることもあるため査定が難しいとされているため、実績のある査定士がいる業者へ査定を依頼するのがお勧めです。 また、査定によって有名作家の作品だと分かるケースもあります。 遺品整理や相続のタイミングで出てきた浮世絵は、作家名や価値が分からなくても査定してもらうとよいでしょう。

2024.08.13

- すべての記事

- 浮世絵 買取

- 浮世絵とは

-

浮世絵の買取価格の相場は?人気作家の価格相場は高い

浮世絵を買取してもらいたいけれど相場が分からないと悩んでいる方は多いでしょう。 浮世絵の買取価格相場は、作品によってさまざまです。 しかし、買取価格が高くなりやすい作品には、いくつかのポイントがあります。 浮世絵の買取価格相場はどれくらい? 多くの業者が浮世絵を買取しています。 ただし、浮世絵の買取価格の相場は、作品によってばらつきが大きいことを押さえておきましょう。 価値のあるものは、数十万円から数百万円の価値がつくことは珍しくありません。 有名作家かつ保存状態がよいといった条件がそろったものでは、数千万円以上の価格で取引されることもありました。 一方で、浮世絵には、作家以外の人が真似て作った贋作や、オリジナルの作品をベースとして後世の人が作り直した復刻版もあります。 これらの作品は、価値が高いとは言えません。 そのため、浮世絵の買取価格は、作品による差が大きくなるのです。 買取価格相場が高くなる浮世絵は? 浮世絵の買取価格の相場は、作家や作品、制作方法によって大きく異なります。 査定士は、さまざまなポイントをチェックした上で、買取価格を決めているためです。 逆に言えば、査定士の評価が高くなりやすいポイントを押さえておけば、高価買取を期待できる作品かどうかが分かるかもしれません。 人気浮世絵師の作品 浮世絵の中でも買取価格が高くなりやすいのが、人気浮世絵師の作品です。 中でも4大浮世絵師と言われる東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)、喜多川歌麿(きたがわうたまろ)、葛飾北斎(かつしかほくさい)、歌川広重(うたがわひろしげ)の作品は、高価買取が期待できます。ただし、4大浮世絵師でもそれぞれの価格の相場は異なります。 東洲斎写楽 例えば東洲斎写楽は、確認されている約150点の作品のうち、特に評価が高いのは前期のものです。特に最初期に発表された28点の大首絵には名作が多いとされています。 一方、東洲斎写楽の作品とされているものの中には、贋作が混じっている可能性に注意が必要です。 贋作に芸術的価値はないため、基本的に買取できません。そのため、買取価格相場は、数万円から数千円までバラつきがあるのが東洲斎写楽の浮世絵の特徴です。 喜多川歌麿 美人画で有名な喜多川歌麿は、生前から人気の高い絵師でした。 喜多川歌麿の作品の相場は、数万円〜数十万円です。過去には、数千万円の価値がつけられた作品もありました。 そこまで高い価値がつくことは稀とはいえ、人気作品や保存状態のよいものであれば高価買取の可能性があります。 葛飾北斎 世界で最も有名な浮世絵師と言われる葛飾北斎の作品の買取価格は、五万円〜十万円が相場です。 歴史的に価値があると認められれば、評価はより高くなります。作品や状態によっては、百万円を超える価格がつけられる可能性もあるでしょう。 歌川広重 風景画を得意とした歌川広重も人気の高い作家です。 オリジナルかつ状態のよいものであれば百万円以上することも少なくありません。過去には、一千万円を超える価格で取引された作品もありました。 初摺の浮世絵版画 木版画形式の浮世絵を浮世絵版画と呼びます。浮世絵版画は原版に当たる版木さえあれば、何度も摺ることが可能です。 そのため、同じ作品が大量に流通していることを理由に買取価格が低くなることもあります。 しかし、浮世絵版画でも初摺のものは、高価買取が期待できます。 初摺とは、版木が完成してから最初に摺られた浮世絵のことです。 江戸時代には、はじめに200枚程度を摺り、人気があれば追加で摺るのが一般的でした。このうちはじめの200枚程度を初摺、追加分を後摺と呼びます。 初摺は摺師、絵師、彫師が立ち会い、絵師のイメージした通りの仕上がりになっているか確認します。 しかし、後摺はこうした仕上がりの確認がないため、何度も摺るうちに版木がすり減ってしまったり、使用する顔料が変更されたりして、初摺とは雰囲気が変わっていることもありました。 そのため、芸術的価値は初摺が最も高いとされています。特に、人気作品の初摺となれば高価買取が十分期待できるでしょう。 肉筆浮世絵 肉筆浮世絵とは、絵筆を使って描かれた浮世絵のことです。 浮世絵版画と違い、一枚ずつしか制作されない肉筆浮世絵は希少性が高いことから、買取価格が上がりやすい傾向にあります。 浮世絵の祖と呼ばれる菱川師宣(ひしかわもろのぶ)の代表作『見返り美人図』も肉筆浮世絵です。 浮世絵版画が普及した後も、肉筆浮世絵が描かれることは珍しくありませんでした。葛飾北斎や歌川広重も肉筆浮世絵を複数残しています。 買取価格相場の高い、人気浮世絵師 人気浮世絵師の作品は、買取価格相場が高くなる傾向にあります。 特に4大浮世絵師の作品は、国内はもちろん、海外にも愛好家が多いため高価買取の可能性があります。有名作品も多いため、どこかで目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。 東洲斎写楽 東洲斎写楽は江戸時代中期に当たる、1794年5月から約10カ月間のみ活動した浮世絵師。 短い期間に約150点の作品を残し、忽然と姿を消してしまいました。 その正体は、能役者の斎藤十郎兵衛という説が有力ですが、いまだに分からないことが多いため「謎の浮世絵師」と呼ばれることもあります。 東洲斎写楽の作品は、上半身をデフォルメした大首絵の構図を取った役者絵が、特に有名です。 『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』『市川鰕蔵の竹村定之進』などが代表作として挙げられます。役者を理想化して描くのが主流だった当時、ありのままの姿を表現した東洲斎写楽の作品は、強烈なインパクトを与え、大人気となりました。 しかし、役者からの評判はよくなかったのか、作品を発表するたびに作風が変化して東洲斎写楽らしい個性が薄まっていきました。 特に後半に発表した作品は、平凡とされています。このため、高価買取が期待できるのは、主に活動期間前半に発表された作品です。 喜多川歌麿 喜多川歌麿は、18世紀後半に活躍した浮世絵師です。 はじめは役者絵や本の挿絵などを描いていましたが、1790年代から美人画を主に制作するようになり大人気となりました。 『寛永三美人』『婦女人相十品 ポッピンを吹く娘(ビードロを吹く娘)』などが代表作です。 喜多川歌麿の美人画の特徴は、大首絵と呼ばれる胸から上を描いた構図です。 女性の表情やしぐさ、個性などを丁寧に描くためには、大首絵の構図が不可欠だったのです。 当時の美人画は全身を描くのが主流だったため、喜多川歌麿の作品は、目新しいものとして感じられたことでしょう。 人々からは、美人大首絵と呼ばれることもありました。 しかし、遊女や茶屋の看板娘などをモデルとする美人画は、風紀を乱すものとしてたびたび幕府から禁止される憂き目にあっています。 喜多川歌麿は、さまざまな方法で禁止令に対抗しましたが、豊臣秀吉が行った醍醐での花見を題材とする『太閤五妻洛東遊観之図』でついに処罰を受けてしまいました。豊臣秀吉を描くことで、当時の将軍である徳川家斉を批判していると言われてしまったのです。 この事件にショックを受けた喜多川歌麿は、従来のような創作への意欲を失ってしまい、2年後に亡くなったとされています。 葛飾北斎 葛飾北斎は、18世紀後半から19世紀半ばまでに34,000点を超える作品を制作した浮世絵師です。 江戸幕府は当時、鎖国政策を行っていましたが、その作品の一部は、海外に流出していたため生前から外国でも人気があったと言われています。 現代でも国内外で人気が高い葛飾北斎は、世界で最も有名な浮世絵師の一人です。 葛飾北斎は、身の回りのありとあらゆるものを題材として絵を描きました。 武者絵、妖怪絵、読本の挿絵、春画などさまざまな作品を発表しています。 特に代表作である『富嶽三十六景』のような風景画は、当時から高い評価を受けていました。同時代に活躍し、同じく風景画を得意としていた歌川広重と人気を二分していたと言われています。 『富嶽三十六景』の中でも特に有名なのが大波と、遠くに見える富士山を描いた『神奈川県沖浪裏』。葛飾北斎の作品に見られる大胆な構図と色鮮やかな色彩は、ゴッホやドガといった海外の芸術家にも大きな影響を与えました。 歌川広重 19世紀前半の浮世絵師・歌川広重は、風景画の名手として知られています。 東海道にある宿場などを描いた連作の『東海道五十三次』は特に有名です。 歌川広重の作品の特徴として挙げられるのが、ベロ藍と言われる顔料が生み出す透き通るような青色です。浮世絵版画にベロ藍を使用すると油彩画より発色が鮮やかになります。その透明感に海外の芸術家たちは驚き、いつしか「ヒロシゲブルー」と呼ばれるようになりました。 江戸時代後期には庶民の生活が向上し、旅行を楽しむ人も増えていました。 各地の名所を取り上げた歌川広重の風景画は、旅行ガイドとしても人気を集めたと言われています。 誰の作品か分からないと、浮世絵には値段がつかない? 作家は浮世絵の買取価格を決める大切なポイントの一つです。そのため、作家が分からないと価格がつきづらいと言えるでしょう。 江戸時代には、多数の作家が浮世絵の作品を作ったため、中には無名の作家もいます。 そもそも浮世絵は、大衆向けに作られているものが多く、必ずしも芸術的価値が高くないものも含まれます。芸術的・歴史的価値を明らかにするためにも作家が重要なのです。 一方で、当初は作家が不明でも、査定士が見ることで作家名が判明することも少なくありません。特に落款や印章のついた作品は、専門家である査定士が見ることで作者が分かる可能性が高いでしょう。そのため、誰の作品か分からないから値段がつかないとは言い切れません。 復刻版の浮世絵は、買い取ってもらえない? 浮世絵版画には、大きく分けてオリジナル版と復刻版があります。 オリジナル版とは、浮世絵師本人が描いた下絵を元に作られた版木で摺られた作品のことです。 一方、復刻版とはオリジナル版を忠実に写し取って作られた版木により、浮世絵版画を現代に蘇らせたものです。彫師や摺師との共同作業によって作られており、クオリティはオリジナル版とほぼ変わりません。 しかし、復刻版の芸術的価値はオリジナル版に遠く及びません。査定士により復刻版だと分かれば、買取してもらえない可能性があることに注意しましょう。 市場に多く出回る浮世絵だからこそ、経験ある査定士へ相談を 浮世絵の中でも特に浮世絵版画は、一度に数百枚ずつ摺られるのが一般的でした。また、人気作品は後世に復刻版が作られることもありました。 その結果、市場には多くの浮世絵が出回っているため、買取の際には作家が重視されます。 特に4大浮世絵師と呼ばれる東洲斎写楽、喜多川歌麿、葛飾北斎、歌川広重の作品は、国内外で人気の作家で、これらの作家の作品は、買取価格が高くなる傾向にあります。 また、同じ作家の同じ図柄でも初摺であればより価値が高いと判断されます。さらに、希少価値の高い肉筆浮世絵であれば高価買取が期待できるでしょう。 浮世絵の買取を依頼するのであれば、実績ある査定士に相談するのがお勧めです。 専門家である査定士が査定することで、相場を踏まえた買取価格をつけてもらえると期待できます。 作家が分からない作品も、プロが査定することで価値が判明するかもしれません。 浮世絵の処分を予定されている方は、ぜひ一度相談してみてください。

2024.08.08

- すべての記事

- 浮世絵 買取

-

浮世絵版画は高く売れる?高価買取の基準とポイントは?

江戸時代に生まれた浮世絵版画は、当時の人々の間で大人気となりました。 浮世絵版画の技術がなければ、浮世絵が大衆文化として発展することはなかったかもしれません。 現在、有名な作品の多くも浮世絵版画です。 しかし、浮世絵版画は同じものが複数作られているため、価値が高くないと考えている方もいるかもしれません。 浮世絵版画について高価買取の基準や主な有名作品、作り方などを知り、買取時の価値について理解を深めましょう。 浮世絵版画を高価買取してもらおう 浮世絵には肉筆で描かれた肉筆浮世絵と、木版画形式の浮世絵版画の2種類があります。 一般的に浮世絵と言うと、後者の浮世絵版画を指すことが多いでしょう。 江戸時代に大流行した浮世絵版画からは、多くの傑作が生まれています。 現代でも浮世絵の人気は高く、国内外に多くのコレクターがいます。 作品によっては高価買取の対象になるかもしれません。 浮世絵版画とは 浮世絵版画とは、絵師が描いた下絵を元にした原版(版木)を摺って制作する浮世絵のことです。 浮世絵の祖と呼ばれる菱川師宣(ひしかわもろのぶ)がきっかけとなって誕生しました。 木版画形式のため大量生産が可能で、1枚当たりの価格が安かったため、江戸時代の庶民の間にも一気に広まったと言われています。 始めは、墨一色で摺られていた浮世絵版画でしたが、江戸時代中期には、技術の進歩により何色もの顔料を使う多色摺りが一般的になりました。 現代でも知られている有名作品の多くは、多色摺りで作られています。 特に18世紀末から19世紀前半は、浮世絵版画が最も盛り上がった時期です。 葛飾北斎(かつしかほくさい)、喜多川歌麿(きたがわうたまろ)といった人気絵師もこの時期に活躍しました。 当時、江戸幕府は鎖国政策を取っていましたが、さまざまなルートから海外へ伝わった浮世絵は外国人にも人気でした。 多色摺による鮮やかな発色や大胆な構図は、外国の芸術家にも大きな影響を与えたのです。 なお、身近なものをテーマに描かれた浮世絵版画は、いくつかのジャンルに分けられます。 美しい女性をモデルにした美人画や、歌舞伎役者のブロマイドとして活用された役者絵、絵葉書や旅行ガイドの役割を果たした風景画などが、主なジャンルです。 浮世絵版画は買取してもらえる? 結論から言えば、浮世絵版画は買取してもらえる可能性があります。 中には高価買取が期待できる作品もあります。 浮世絵版画は安く大量に作れるという特性を生かして、江戸時代には大衆向けにさまざまな作品が販売されました。 そのため、中には芸術的価値が高くないものもあるのが事実です。 作品や作家、保存状態などによっては買取してもらえないものもあるでしょう。 一方で、作品によっては非常に芸術性が高く、国内だけでなく海外からも人気を集めている作品もあります。 特に遺品整理や相続を通じて出てきた浮世絵版画は、受け取った方は作家名が分からないことも少なくありません。 しかし、査定士による査定の結果、有名作家の作品だと判明し、高価買取されることもあるのです。 不要は浮世絵版画を持っている方は、ぜひ買取を検討してみてください。 浮世絵版画の制作工程 浮世絵版画は基本的に、4つの役割を持つ人々との共同作業で作られていました。葛飾北斎など浮世絵版画の作家とは、この中の絵師に該当します。 しかし、実際には作家一人の力で作れるものではないことが分かるでしょう。 版元 版元とは、現代で言う出版社またはプロデューサーです。 浮世絵版画を摺ったり売ったりするだけでなく、より売れる商品を作るために企画も行いました。 喜多川歌麿(きたがわうたまろ)と東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)という2人の人気絵師を発掘した、版元の蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)は特に有名です。 彫師 彫師とは、絵師が描いた図柄を元に版木を作る職人のことです。 一人が最初から最後まで担うこともあれば、複数の職人が協力して1枚の版木を作る場合もありました。 なお、2色以上の色を重ねる浮世絵版画では、一色ごとに一枚の版木が必要です。 版木の数が増えるほど時間やコストがかかってしまうため、浮世絵版画では5枚の板の両面を使った10面以内に抑えるのが一般的でした。 たとえば、江戸時代中期に活躍した喜多川歌麿の作品『五人美人愛敬競 八ツ山わしや』を見てみましょう。 注目したいのは女性の髪の毛です。 髪の毛を彫るのは高い技術が必要とされ、何人かの彫師が協力して作業する場合でも、特に優れた者だけに任されていたと言われています。 『五人美人愛敬競 八ツ山わしや』では、髪全体に細かな筋が入り毛の流れを表現していることや、生え際は白を効果的に使って表現していることが分かります。 色を付けたくない部分を彫っていく浮世絵版画の場合、髪の毛の流れを示す白い筋が彫師が彫った部分です。 作品にもよるものの、線の細さは1mm以下になることも多く、非常に繊細な作業であったことが伺えます。 また、絵師によっては、下絵の段階で細かな部分を描かないことがあります。その際は、彫師が足りない部分を補います。 中には髪の毛や着物の柄を彫師に任せる絵師もいました。 江戸時代の浮世絵版画では、ほとんどの場合、作家として名前が残るのは絵師のみです。しかし、実際には彫師も大きな役割を果たしていたと言えるでしょう。 摺師 摺師とは、原版に顔料を付けて紙に摺る職人のことです。 絵師のイメージ通りの図柄ができるように版木と紙、顔料を調整するには、高い技術が必要でした。 特に多色擦りが登場してからは、版木の枚数が増えたため作業にかかる時間も長くなり、摺師の負担は増えたと考えられます。 歌川広重(うたがわひろしげ)は、雨や雪の描写を得意とする絵師です。 『東海道五拾三次 蒲原 夜之雪』では、寒村に降り積もった雪を墨の黒と和紙の白のグラデーションで表現しています。 ぼかしの技術を用いることで、雪のやわらかな質感が伝わってくるでしょう。 浮世絵版画では、ぼかしたい部分に水分を多くした顔料を乗せて、まず版木の上でグラデーションを作ります。 その上に紙を置いて摺ることでぼかしを表現するのです。 絵師が思い描いた通りのグラデーションができるかは摺師の力量次第と言えます。 なお、浮世絵版画が完成するまでの流れは以下の通りです。 下絵を描く(絵師) 検閲を受ける 主版を彫る(彫師) 色分けする(絵師・彫師・摺師) 色ごとの版木を彫る(彫師) 紙に擦る(摺師) このように、1枚の浮世絵版画を完成させるまでには多くの人の手を経ていることが分かります。 なお、1790年以降、浮世絵は下絵の段階で幕府の校閲を受けることが義務付けられていました。 絵師 葛飾北斎や歌川広重など、今日私たちが知っている人物は「絵師(浮世絵師)」です。 絵師の主な役割は、題材の選定(版元と共同で行うことも)やデザイン画の作成です。 浮世絵の題材には、役者絵、美人画、風景画、歴史画などがあり、時代や流行、依頼主の要望を考慮しながら、題材を選定していきます。浮世絵版画の場合、複数枚を刷るため、商業的に成功するのかという視点も非常に重要なのです。 また、構図・デザインは、絵師の芸術的なセンスが試されます。そして、彫師や摺師への指示も的確に行わなければ、絵師のイメージを実現することはできません。 絵師の役割は、単に絵を描くだけでなく、作品全体の企画・デザイン・制作を統括し、最終的な品質を保証することにあります。彼らの創造力と技術は、浮世絵の美しさと魅力を支える重要な要素であるといえるでしょう。 浮世絵版画の価値を決めるポイント 浮世絵版画の価値を決めるポイントは複数あります。 中でも特に重要なのが、作家です。 浮世絵が大衆文化として人気を集めた江戸時代には、無数の浮世絵師がいました。当然、中には全くの無名作家もいます。 無名作家の作品は、買い手を見つけにくいため、高い価値を付けるのは難しくなり、査定してもらっても買取価格が数百円と言われることも少なくありません。 一方、誰もが知る有名作家の作品は、価値が高くなる傾向にあります。 相場は、江戸時代のもので30,000円〜100,000円、復刻版で10,000円〜20,000円です。 さらに保存状態がよいものであれば、数百万円〜数千万円の価値が付けられる可能性があるでしょう。 実際に、2017年に開かれたオークションで葛飾北斎の『神奈川県沖波裏』が9,804万円で落札された事例があります。 そもそも肉筆浮世絵と異なり、浮世絵版画は元となる版木さえあれば何度も摺れます。 その結果、同じ作品が多く市場に出回っていますが、それぞれの価値には開きがあります。 初摺かどうかや保存状態などが大きな意味を持つためです。 例として、オリジナル板と復刻版の違いが挙げられます。 復刻版とは、江戸時代から明治時代初期に作られた浮世絵版画を現代へ蘇らせたものです。 オリジナル板を正確に写し取った原版を摺って作られる復刻板は、クオリティという意味では、オリジナル板とほとんど違いはありません。 ただし、200年以上前に作家本人が携わって作ったオリジナル板と比べると、復刻版の美術品としての価値は低くなってしまいます。 一部の有名作家のものを除いて、買取を断られるケースも珍しくありません。 また、オリジナル版の中では最初に摺られたものを初摺、増版以降のものを後摺と言います。絵師の意向が反映されている初摺のほうが、価値が高いとされています。 浮世絵版画の有名作品 浮世絵版画の手法が確立されたことで、江戸時代から昭和にかけて多くの作家が誕生しました。 その中には、日本国内はもちろん、海外でも人気の有名作品が複数存在します。 『富嶽三十六景』 作家名:葛飾北斎(かつしかほくさい) 代表作:『富嶽三十六景』『諸国瀧廻り』『北斎漫画』 『富嶽三十六景』を制作した葛飾北斎は、日本だけでなく世界的にも最も有名な浮世絵作家の一人です。 活動していた江戸時代後半にはすでに海外で知られており、ゴッホやドガなどの芸術家にも影響を与えました。 『富嶽三十六景』は、富士山を描いた風景画のシリーズです。 タイトルにある通り、当初は36作品を収める予定でしたが最終的に10点が追加されたというエピソードからも、当時から人気の高い作品だったことが分かります。 中でも、富士山とそれを飲み込もうとするかのような大波を対比させた『神奈川県沖浪裏』や、赤い富士山が目を引く『凱風快晴』は特に有名です。 代表作の『富嶽三十六景』は、葛飾北斎がすでに70代になっていた1831年から1834年にかけて出版された作品です。 葛飾北斎は若い頃から浮世絵版画に限らず、肉筆浮世絵、読本の挿絵、春画などあらゆる分野で活躍しました。 90歳で亡くなるまで創作への情熱を失わず、制作した作品数は34,000点以上とも言われています。 『東海道五十三次』 作家名:歌川広重(うたがわひろしげ) 代表作:『東海道五十三次』『名所江戸百景』『近江八景』 歌川広重は葛飾北斎に並ぶ、江戸時代後期の人気浮世絵作家です。 雨や風を巧みに表現した作品を多く残しており、特に風景画の名手として知られています。 『東海道五十三次』は、全55作の浮世絵版画で構成されるシリーズものです。 五大街道の一つである東海道にある53の宿場に、始点と終点の2箇所を加えた55箇所の情景を描いています。 制作は、葛飾北斎の『富嶽三十六景』と同時期の1833年です。 歌川広重の浮世絵は、海外でも高く評価されています。 人気の理由の一つが、「ヒロシゲブルー」と称される青色の美しさ。歌川広重は、当時はまだ珍しかったベロ藍(紺青)と呼ばれる顔料を使って、海や空などの色を表現しました。 19世紀後半に広がった印象派や、アール・ヌーヴォーの作品には、歌川広重の影響を受けたものが多く見られます。 『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』 作家名:東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく) 代表作:『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』『市川鰕蔵の竹村定之進』『三代坂田半五郎の藤川水右衛門』 東洲斎写楽は江戸時代中期に多くの役者絵を発表した浮世絵師です。 1794年5月から約10カ月という短い期間の間に、約150点の作品を残し、表舞台から消えてしまったことから「謎の浮世絵師」と呼ばれることもあります。 東洲斎写楽の魅力は、役者の特徴をよく捉えていることです。 『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』では、表情や両手を広げて前に出す独特のポーズから役者の個性が伝わります。 当時の役者絵は、ありのままに描くよりファンに受けるように美化して描くのが一般的だったため、東洲斎写楽の作品は驚きを持って迎えられました。 しかし、東洲斎写楽の斬新な表現は、役者からの評判は芳しくなかったようです。 作品を発表するたびに作風が変化し、最終的には浮世絵師の活動をやめてしまいました。 そのため、確認されている作品の中でも、『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』を含む最初期に発表された28枚の大首絵が最も高く評価されています。 浮世絵版画買取は実績ある査定士へ依頼を 江戸時代から続く木版画形式の浮世絵である浮世絵版画は、多くの場合、買取が可能です。 ただし、同じ作家の同じ作品でも、初摺、後摺、復刻版で価値に開きがあります。 買取価格が数百円から数万円以上まで、大きく差がつくこともあるのです。 浮世絵版画の価値を正確に見極めてもらうためには、実績ある査定士に相談することが大切です。 価値の分からないものも、まずは査定を依頼してみてはいかがでしょうか。

2024.08.08

- すべての記事

- 浮世絵 買取

-

浮世絵を高価買取してもらうには?信頼できるプロの査定士に依頼しよう

日本の大衆文化として親しまれてきた浮世絵。 有名な作品も多く、日本だけではなく海外からも高い評価を受けている作品が数多くあります。浮世絵作品で高価買取を狙うのであれば、まずは有名浮世絵師が描いた作品であるかの確認が大切です。浮世絵の価値の調べ方を知るためには、浮世絵の概要を知る必要があります。 浮世絵を高く買取してもらおう 江戸時代から長く愛され続けている浮世絵は、作品や作家によって高価買取が可能な芸術作品です。 一方で、大量生産が行われ大衆に親しまれていた側面から、無名の浮世絵師や作品には、あまり価値がつかないことも。 浮世絵が高価買取できるかどうかには、描いた浮世絵師が大きく関係してきます。高価買取できる浮世絵がどのようなものかを知るためには、江戸時代に活躍した、有名絵師が誰であるかを把握することも大切です。 浮世絵とは 江戸時代から始まり、富裕層だけではなく庶民の間でも人気を集めていた浮世絵。版画の技術により大衆に広まった浮世絵には、さまざまな魅力があります。浮世絵の魅力を存分に楽しむためにも、まずは浮世絵の歴史や種類などを知ることが大切です。 浮世絵とは何か 浮世絵とは、江戸時代から大正時代にかけて描かれた絵画で、主に風俗を描いた作品を指します。「浮世」には、この世は憂き世で嫌なことばかりであるが、浮かれながら楽しくこの世を謳歌して暮らしたいという意味が込められています。このような意味を持つ浮世の字があてられ、浮世絵が描かれるようになりました。 江戸時代以前では、絵や書などの芸術を楽しめたのは、生活にゆとりのある武士や貴族などのいわゆる上流貴族たちだけでした。室町時代に、京都で町人に向けた安価な絵の販売もありましたが、ごく一部の層に向けたもののみ。実際に、絵や書が大衆にとって身近になったのは、戦国の世が終わり太平が訪れた江戸時代からでした。 日本は江戸時代に入ると、江戸が新興都市として発展・安定していき、町人たちの間でも現世を楽しもうとする雰囲気が生まれていきます。このような変化は、上流階級の人々に向けて描いていた絵師たちの創作活動にも影響を及ぼしていきました。のちに、多くの絵師たちが、人々が暮らす日常を描き始め、浮世絵が発展していったのです。 浮世絵の歴史 江戸時代に入り誕生した浮世絵は、当時の大衆メディアとして人々に親しまれていました。浮世絵は、過去や未来ではなく、「いま」を描くことに重きをおいています。そのため、浮世絵師たちは、時代の最先端をいく風俗や話題を追い求め、絵のモチーフとしていきました。江戸時代における大衆の楽しみといえば、遊びや芝居。これらは、美人画や役者絵として描かれました。作品は、現代でいう流行ファッション誌やブロマイド感覚で親しまれていました。 初期の浮世絵は、絵入本の挿絵から独立した形で描かれるようになっています。色は一切使われておらず、墨一色で描かれていました。この一枚絵が、町民の鑑賞用として広がっていったのです。 その後、版木を摺った後に筆で色付けを行う手彩色と呼ばれる手法が広がり、丹絵や紅絵、漆絵などが制作されるようになりました。しかし、手彩色は1枚ずつ色を付けるため、大量生産に向いていませんでした。また、仕上がりにムラが発生するのも課題に。 色付けを行い、かつ大量生産を可能にしたのが、色摺りです。色ごとに版木を用意し、指定の色で摺れるようにすることで、制作スピードがアップしました。この方法で摺られた浮世絵を、紅摺絵と呼びます。使用された色は2~3色ほどで、赤色をメインに緑色や黄色が用いられました。 紅摺絵により色つきの浮世絵が大量生産できるようになったのち、もっと多くの色が使われた浮世絵を見たいという声も多くなっていきました。この大衆の要望に応えるべく生み出されたのが錦絵です。 錦絵は、1764年以降に流行した絵暦の交換会がきっかけで誕生しました。絵暦とは、一般的な作品より少し豪華な浮世絵のことです。絵には、その年の月を隠し文字のように描き、知的な遊びが行われていた絵暦。趣味人が集まる会で披露し配るため、豪華さが重要視されていました。 絵暦は、鈴木春信(すずきはるのぶ)をはじめとした人気浮世絵師によって描かれています。豪華さを増すために、7~8色と多くの色が使われ始め、多色摺りの技術が発展していったのです。この多色摺りの浮世絵は、大衆からも人気を集め、錦織のような美しさがあったことから錦絵と呼ばれるようになりました。墨一色で描かれた浮世絵は、このような歴史を経て発展していきました。 肉筆浮世絵と浮世絵版画 浮世絵は大きく分けると、肉筆浮世絵と浮世絵版画に分類できます。肉筆浮世絵とは、浮世絵師が一つひとつ筆をとって描いた作品です。浮世絵師が直接和紙に描いていくため、この世に一つしかない希少性の高い浮世絵といえます。時間がかかる上に大量生産できない肉筆浮世絵は、浮世絵版画よりも価値が高いとされ、主に富裕層から依頼を受けて描かれていました。依頼内容にあわせて浮世絵師が丁寧に制作していく肉筆浮世絵は、販売価格も高価であったそうです。 一方、浮世絵版画とは、浮世絵師が描いた絵を彫師が版木に掘っていき、摺師が和紙に摺って制作される作品です。一度版木を完成させれば何度も摺れるため、大量生産が可能な浮世絵でした。安価で入手できるため、庶民でも楽しめる芸術品として広く知られていきました。一般的に、浮世絵というと浮世絵版画を指している場合が多い傾向です。 浮世絵のジャンル 浮世絵と一口にいっても、さまざまなジャンルが存在します。代表的なジャンルは、美人画・役者絵・武者絵などです。浮世絵初期の美人画は、遊里の女性を描いていましたが、時代が進むにつれ一般庶民も題材の対象となっていきました。全身を描いたものから、上半身に焦点を当てた大首絵など、さまざまな構図の美人画が制作されています。 役者絵も浮世絵の中で人気のあるジャンルの一つです。歌舞伎役者を描いた浮世絵であり、現代でいうブロマイドのような形で大衆に親しまれていました。役者絵も全身姿から大首絵、大顔絵などの構図で描かれています。 武者絵は、たくましい武士の姿を描いた浮世絵です。太平の世であった江戸時代では、強くありたいという男の憧れの的として人気を集めていました。武者絵では、歴史上の有名な武将や甲冑姿の武士のほかに、神話に登場する英雄なども描かれています。 著名な浮世絵師の作品は高額買取のチャンス 江戸時代に活躍した有名浮世絵師の作品は、高価買取のチャンスがあります。とくに、浮世絵の黄金時代を築き上げた四人の巨匠、葛飾北斎・喜多川歌麿・東洲斎写楽・歌川国芳は、高値で取引されている作品が多くあります。 葛飾北斎 絵師名:葛飾北斎(かつしかほくさい) 生没年:1760年-1849年 代表作:『冨嶽三十六景』『加藤清正公図』 葛飾北斎は、日本が世界に誇る浮世絵師の1人。 90歳で亡くなるまで浮世絵を描き続けたといわれています。生涯で描いた作品は、約30,000点にも及びます。葛飾北斎が浮世絵師としてデビューした当初は、勝川春章(かつかわしゅんしょう)の門下であったことから、勝川春朗(かつかわしゅんろう)を名乗っていました。早くから才能を開花させた北斎は、黄表紙の挿絵や錦絵、洒落本、春画の挿絵、肉筆美人画など、さまざまなジャンルの浮世絵を制作していきました。 勝川派を離れたあとは、琳派の門下に入り三代目俵屋宗理(たわらやそうり)を襲名します。北斎は、美人画を中心に制作を進め、顔がスラリと細い優美な美人像である「宗理美人」を確立させます。しかし、お金に困っていた北斎は、宗理の画号をわずか4年で門人の宗二に売り渡してしまったのです。 その後は、流派に属さず浮世絵制作を続けていきます。代表作『冨嶽三十六景』は、北斎が72歳のときに発表された連作の浮世絵です。発表当初は、全36図で構成された『冨嶽三十六景』ですが、大変人気を集めたことから、のちに裏富士と呼ばれる10図が追加され、全46図の構成となりました。波間から顔を出す富士や赤富士など、さまざまな表情を見せる富士山を描き、江戸時代の旅行ブームをけん引しました。 喜多川歌麿 絵師名:喜多川歌麿(うたがわきみまろ) 生没年:1753年-1806年 代表作:『婦女人相十品』『当時三美人』 喜多川歌麿は、日本でも人気のある浮世絵師ですが、海外では葛飾北斎と並ぶほどの高い評価を受けています。 狩野派の町絵師・烏山石燕に師事し、中村座の富本節正本『四十八手恋所訳』下巻の表紙絵の制作で、浮世絵師デビューしたといわれています。初期の浮世絵には、勝川派の影響が見受けられ、鳥居清長風の美人画を描いていました。 喜多川歌麿が自身の画風を確立させるきっかけとなったのが、蔦屋重三郎プロデュースで出版した狂歌絵本『画本虫撰』や『百千鳥狂歌合』です。花や鳥、虫などを繊細に描いて人気を博しました。 寛政の改革により幕府の規制が強くなると、狂歌絵本の制作ができなくなってしまいました。そこで、喜多川歌麿と蔦屋重三郎のコンビは、歌まくらと呼ばれる春画を制作するように。春画は性風俗を題材にしているため、当然表立って書店に並ぶことはありません。幕府にばれてしまえば、処罰の対象となります。幕府への反骨精神からこのような制作をしたとも考えられています。 その後は、美人画を得意としていた喜多川歌麿は、その後『婦女人相十品』と呼ばれる連作や『当時三美人』など、女性の上半身に焦点を当てて描く大首絵を次々と発表。さまざまな身分や職業の女性を描き、大衆から人気を集めました。喜多川歌麿の美人画は、写実性を重視し、顔の特徴を細かく描き、人物を描き分けている特徴があります。 東洲斎写楽 絵師名:東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく) 生没年:不詳 代表作:『市川鰕蔵の竹村定之進』『三世大谷鬼次の江戸兵衛』 東洲斎写楽は、四大浮世絵師の1人でありながら謎の多い人物です。 役者絵の中でも役者の顔を強調して描く、大首絵を得意としていました。無名の状態から突然デビューを果たし、約145点もの作品を生み出すと、わずか10か月で忽然と姿を消してしまったのです。活動期間はわずかでありながらも、歌舞伎役者の顔をデフォルメして描いた役者絵は、多くの人々の記憶に残る作品となりました。 蔦屋重三郎のもとで鮮烈なデビューを果たした東洲斎写楽の活動期間は、4期に分けられます。東洲斎写楽が描いた作品で最も評価が高いのは、デビュー当初である1期に描かれた作品です。大首絵と呼ばれる歌舞伎役者の上半身を描いた似顔絵を得意としており、これまでの定型的な役者絵ではなく、大胆にデフォルメされた個性的な表情が、人々の注目を集めたのでした。しかし、大きな衝撃を与えたものの、評価は賛否両論で、描かれた人々からは不評の声が上がっていたともいわれています。 東洲斎写楽の作品は、時が経って明治以降に海外で大きな反響を呼びました。その後、謎の多い東洲斎写楽の正体を探る動きが高まりました。東洲斎写楽の正体として最も有力なのは、斎藤十郎兵衛という能役者であるとする説です。しかし、いまだ東洲斎写楽の正体は解明されていません。 歌川国芳 絵師名:歌川国芳(うたがわくによし) 生没年:1797年-1861年 代表作:『相馬の古内裏』『其のまま地口猫飼好五十三疋』 歌川国芳は、武者絵・風刺画・戯画などを得意としていた浮世絵師です。 幼いころから絵の才能を発揮しており、7~8歳ごろから江戸中期に活躍していた浮世絵師・北尾重政や北尾政美の絵をまとめた本を読んでいました。有名な絵師の浮世絵を模写することで、技術を身に付けていったそうです。12歳のときに描いた『鍾馗提剣図』が、歌川豊国の目に留まり、弟子として修業を開始することになりました。 幼いころから絵の才能を見出された歌川国芳でしたが、浮世絵師として大成するのは30歳を過ぎたころでした。歌川国芳を一躍有名にしたのが、明時代の小説『水滸伝』に登場するキャラクターを描いた『通俗水滸伝豪傑百八人之一人』です。 その後、さまざまなジャンルの浮世絵を手がけた歌川国芳は、常に新しい表現方法を模索し続けました。その画風は、西洋画の影響も受けていたと考えられています。当時の日本は鎖国の影響もあり、西洋画を集めるのは難しい状態であったにもかかわらず、西洋の銅版画などを数百枚所有し、西洋絵画の技法を研究していたそうです。その結果、遠近法を取り入れた写実的な浮世絵作品が発表されています。 実は偽物も多い、浮世絵 現在、浮世絵は日本だけにとどまらず海外からも高い人気を得ています。人気の高い作品であるほど贋作も多くなります。買取や購入の際に、真贋を見極めるための知識を身に付けておくことが大切です。本物であるかどうかは、落款や印章で確認できます。絵自体を本物に似せていても、落款や印章が本物と違えば、贋作の可能性が高いといえるでしょう。 ただし、人気作品ほど精巧な贋作も出回っており、浮世絵の真贋を素人目で見極めるのは難しいものです。買取を検討している浮世絵の真贋を知りたい場合は、査定経験の豊富なプロの査定士に相談するとよいでしょう。 査定士が見る!高額買取のポイントとは 浮世絵の査定では、主に以下の項目がチェックされます。 保存状態 付属品 査定書(鑑定書) 作家 サインの有無 摺られた時期 技法 肉筆浮世絵(肉筆画)かどうか 上記は、浮世絵の買取価格を左右する重要な要素です。 とくに、作家が誰であるかによって価格は大きく変動するでしょう。また、肉筆浮世絵であるか、浮世絵版画であるかも、価格に大きな影響を与えます。大量生産が可能であった浮世絵版画とは異なり、肉筆浮世絵は、浮世絵師が筆をとって直接和紙に描いていた作品のため、この世に一つしかない浮世絵です。そのため、浮世絵版画よりも高価買取が期待できます。 浮世絵買取は実績ある査定士へ依頼しましょう 浮世絵の買取を検討している場合は、実績のある査定士に査定を依頼して価値を確かめましょう。有名浮世絵師が描いた作品であれば、浮世絵版画でも高価買取が期待できます。古くに制作された浮世絵は、シミや汚れ、破れなどが生じている場合もあるでしょう。きれいな状態で買取をしてもらいたいと考えますが、査定の前に自己判断で修繕を行うのはお勧めできません。 まずは、査定士に査定を依頼して価値を確かめてから、修繕を行うのかを判断するとよいでしょう。遺品整理や相続のタイミングで譲り受けた浮世絵をお持ちの方は、ぜひ一度査定に出すことをお勧めします。

2024.08.07

- すべての記事

- 浮世絵 買取