-

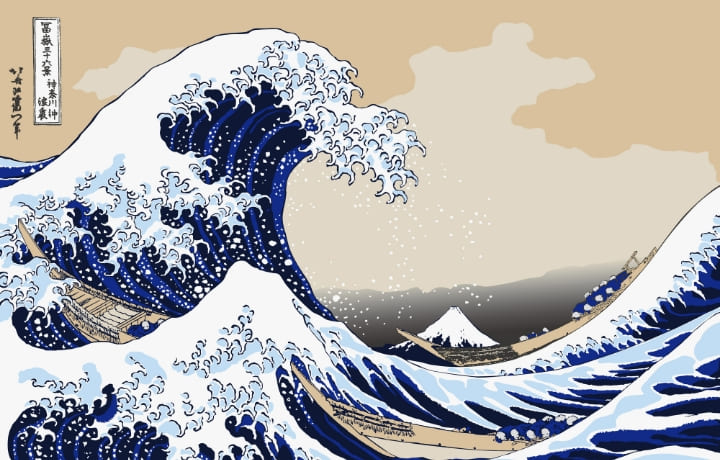

浮世絵の最高額作品、葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』

浮世絵をはじめとした美術作品は、作品の質や画家の知名度などにより、時代が経つにつれて価値が上がっていくものもあります。 浮世絵は、日本だけではなく世界的に人気の美術作品です。 そのため、オークションでは、希少性の高い作品に驚くほどの価格がつくことも。 浮世絵の中でも、どのような作品が高額でやり取りされているのか確認してみましょう。 最高額の浮世絵、『神奈川沖浪裏』 最も高い金額でやり取りされた浮世絵は、葛飾北斎(かつしかほくさい)が描いた『神奈川沖浪裏』です。 近年、浮世絵は海外のオークションでも人気が高まる一方。相場も大きく右肩上がりになっています。 『神奈川沖浪裏』のオークションは、2023年3月にニューヨークのクリスティーズで行われました。 入札価格は、なんと、280万ドル(約3億6000万円)。 過去の最高額も同じく『神奈川沖浪裏』で、2021年に159万ドルで落札されています。 『神奈川沖浪裏』は、葛飾北斎が描いた傑作『富獄三十六景』の中の一作品であり、富士山の手前に大きな波が描かれたこの作品を、一度は目にしたことがある人も多いでしょう。 『富獄三十六景』は、富士山をさまざまな地域から描いた浮世絵で、その中で描かれている『神奈川沖浪裏』は、荒れ狂う海を進む押送船と富士山がテーマです。 葛飾北斎は、長寿であり遅咲きの浮世絵師として知られています。 この『神奈川沖浪裏』が描かれたのも、葛飾北斎が70歳のころです。 葛飾北斎の作品は、海を渡りゴッホやゴーギャンなど、海外の偉大な画家にも大きな影響を与えています。 葛飾北斎の作品を見てみると、1人の絵師が描いたとは思えないほど画風が違っているのです。これは、若くして狩野派や土佐派、西洋画法など、さまざまな画風の絵画を学んできたためと考えられます。 なぜ浮世絵は最高額を更新しつづけているのか 海外のオークションで浮世絵が最高額を更新しつづけるのには、海外人気の高い葛飾北斎が関係していると考えられます。 もちろん、葛飾北斎は日本でも人気の高い絵師の1人です。 しかし、アメリカの雑誌が1998年に発表した「この1000年でもっとも偉大な業績を残した100人」に日本人として葛飾北斎が選ばれており、日本と海外では人気の度合いに大きな差があるといえるでしょう。 2017年には、イギリス・ロンドンにある大英博物館で特別展「北斎 - 大波の彼方へ」が開催され、大盛況を納めています。 海外人気が高い理由としては、葛飾北斎の斬新な画風が考えられます。 ルネサンス期から続くヨーロッパの絵画技法は、19世紀半ばごろに画一的になり、盛り上がりに欠ける一面がありました。その時期に、葛飾北斎の浮世絵がフランス・パリの万国博覧会で出展され、多くのヨーロッパ人に衝撃を与えたのです。 モネやルノワールなど印象派のフランス画家が、浮世絵をモチーフにした作品を次々に描き、ジャポニズムと呼ばれました。 浮世絵や葛飾北斎は、日本以上に海外からの人気を得ており、オークションを中心に最高額を更新しているといえるでしょう。 これからも浮世絵は最高額を更新する可能性が 海外人気が高く、オークションでも高値で取引されている浮世絵。 葛飾北斎が描いた『神奈川沖浪裏』は、2023年3月に280万ドル(約3億6000万円)で落札されています。 海外では、多くの有名画家が葛飾北斎の浮世絵に衝撃を受けています。 日本趣味や日本の芸術が西洋の芸術作品に影響を及ぼす、ジャポニズムと呼ばれる現象も引き起こしているのです。 このように、海外で高い人気を誇る浮世絵は、美術投資の一つとしても注目されています。 作品によっては、オークションにて高値でやり取りされることから、投資価値のある美術品として購入する人も増加傾向にあります。 海外での浮世絵人気は、今後も高まっていく可能性があり、オークションの最高額を更新する日もそう遠くはないでしょう。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵 買取

- 浮世絵作品解説

- 葛飾北斎

-

浮世絵は漫画のルーツになった?!浮世絵に見る、日本マンガの原点

江戸時代から人気を集めている浮世絵。 一方、日本国内だけではなく海外からも高い評価を受けている日本マンガ。 一見共通点などなさそうに見える2つの作品ですが、実は、漫画のルーツは浮世絵であるとする考えがあります。 浮世絵と漫画の共通点を探り、どちらの作品についても理解を深めていきましょう。 浮世絵は漫画のルーツになった? いまや日本が世界に誇る文化の一つにもなった日本マンガ。その原点は、浮世絵ともいわれているのをご存じでしょうか。 浮世絵が日本マンガのルーツになったといわれる所以は、浮世絵独自の輪郭線にあります。 浮世絵独自の「輪郭線」 江戸時代に庶民の間で流行した浮世絵は、日本独自の描かれ方をしていました。 その一つが、輪郭線です。 リアルさを追求していた当時の西洋絵画では、線が用いられず色の明暗を利用して陰影をつけ、形を表現していました。 一方、平面的に捉えられる日本の浮世絵は、線によって人物や風景を描いています。線で囲んだ部分を、それぞれ単色で表しているのも特徴の一つです。 現代まで描かれている日本の漫画を見てみると、多くの作品が人物や風景などのモチーフを線で描いています。 海外のアニメーション作品を確認してみると、3Ⅾで制作されているため線はありません。 キャラクターをよく見てみるとわかりますが、海外ではアニメーションでも西洋絵画同様に、リアルさを追及していると考えられるでしょう。 気の向くままに描いた画…『北斎漫画』 漫画の祖は、鳥羽僧正(とばそうじょう)の鳥獣戯画ともいわれていますが、漫画を大衆に広めたのは、葛飾北斎(かつしかほくさい)といわれています。 葛飾北斎は、浮世絵師として知られていますが、実は最も有名な日本の漫画家でもあるのです。 世間で『北斎漫画』と呼ばれているのは、北斎のスケッチ画集のことです。 北斎自身が、特別な理由もなく気の向くままに描いた絵という意味を込めて、漫画と名付けたといわれています。そのため、現代における漫画とは、様相が異なっていたと考えられるでしょう。 北斎が描いた画集は、北斎が亡くなった後、1878年までに全十五編の漫画として断続的に刊行されました。描かれていたのは、人物や動植物などをはじめとしたさまざまモチーフの絵で、その数は4000にもおよびます。 この『北斎漫画』は、日本だけではなく、欧州を中心とした海外でも『ホクサイスケッチ』の名で親しまれています。 エドガー・ドガやメアリー・カサットなど、多くの海外芸術家にも影響を与えており、『北斎漫画』は、『冨嶽三十六景』と並ぶ北斎の代表作のひとつといえるでしょう。 心の内を絵にした、『幻燈写心競 洋行』 楊洲周延(ようしゅうちかのぶ)が描いた『幻燈写心競 洋行』では、日本のマンガによく使われる手法が取り入れられており、『幻燈写心競 洋行』がルーツとなっているのではないかと考えられます。 その手法が、登場人物の心の内を背景に描くものです。 『幻燈写心競 洋行』では、洋書を読む女性の後方に円を浮かべ、その中に洋書に登場したであろう美しい海外建築物が描かれています。 洋書を読み夢見る乙女の心の中を、背景で表現しています。 このように、実際の世界と想像の世界をリンクさせた構図は、現代の漫画にも通じる技法です。 この手法により、一つの絵の中で登場人物の様子だけではなく、心の内に秘めた想いといった、複雑な心の描写を描けるようになりました。 浮世絵以前の漫画のルーツ『鳥獣戯画』 いまや世界に誇れる漫画大国となった日本の漫画の起源とされているのが、鳥羽僧正の『鳥獣戯画』です。 平安時代から鎌倉時代にかけて描かれた絵巻物で、動物たちを擬人化して描いている特徴があります。 全部で4巻あり、全長は約44mにもおよびます。 とくに有名な甲巻では、ウサギや猫などの動物たちが絵の中を縦横無尽に駆け回る斬新でモダンな雰囲気が描かれているのが魅力です。 『鳥獣戯画』を描いたのは、平安後期の高僧である鳥羽僧正とする説が広く知られていますが、確証はありません。 各巻で筆致が異なることから、複数の絵師によって描かれたのではないかとする見方もあります。 平安中期の比叡山の僧である義清が、『今昔物語集』に「嗚呼絵」(戯画)をよく描いたと記していることや、戯画が多くの寺院に伝わっていることから、絵の才に優れた僧侶が余技として描く伝承があったのではないかとも考えられています。 日本の漫画文化の1つは浮世絵にあった 日本国内のみならず海外でも絶大な人気を誇る日本マンガ。 そのルーツは、江戸時代の浮世絵にあるとされています。 浮世絵の特徴であり魅力の一つである輪郭線を用いて描く手法は、現在の漫画にも活用されています。 また、登場人物の背景に回想シーンを浮かべる手法も、江戸時代の浮世絵が原点とされているのです。 浮世絵について詳しくない人でも、漫画のルーツであり、共通点を持っていると知ると、親しみが湧いてくるのではないでしょうか。 漫画と共通する特徴を気にしながら浮世絵鑑賞を楽しむと、新たな発見ができるかもしれません。 浮世絵を鑑賞する際は、ぜひ漫画にも活かされている輪郭線や回想シーンの描き方にも注目してみましょう。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とUkiyoe

- 浮世絵とは

- 葛飾北斎

-

世界を魅了し続ける、美しい浮世絵のベロ藍

浮世絵の魅力の一つとして、水や空の鮮やかな色彩表現があります。 これを可能にしたのが、ベロ藍とよばれる人工顔料です。 ベロ藍は、世界を魅了し続ける日本の浮世絵の表現を発展させるために欠かせないものでした。 歴史や特徴を知るとともに、用いられている作品の魅力を探っていき、浮世絵に対する興味をより深めていきましょう。 透明感ある美しい青、ベロ藍 浮世絵師の歌川広重(うたがわひろしげ)や葛飾北斎(かつしかほくさい)の作品にみられる鮮やかなブルーの発色に見入られた人も多いのではないでしょうか。 この2人の有名浮世絵師をはじめとした数多くの浮世絵作品に、鮮やかなブルーの発色を示す「ベロ藍」が用いられています。 ベロ藍とは ベロ藍とは、江戸時代に海外から輸入されてきた人工顔料です。 18世紀初頭ごろにドイツ・ベルリンの染料業者が偶然発見したといわれています。 化学的な合成顔料で、日本には、1747年に初輸入されたこの顔料は、別名・プルシアンブルーともよばれています。 発見された地名の名をとってベルリン藍とよばれていたのが、省略されてベロ藍となりました。 これまで日本で用いられていた青は、植物系のつゆ草や本藍でしたが、ベロ藍のような透明感あふれる青色ではありませんでした。 植物由来の顔料は、発色や色の定着がしにくかったため、空や海の表現が難しかったといえます。 ベロ藍は、水に良く溶けて鮮やかな発色を示しながらも、濃淡により遠近感を表現しやすい特徴があります。また、変色しにくいことも重宝された理由の一つです。 ベロ藍が日本に輸入されたことで色彩の種類が増え、浮世絵版画の表現を大きく広げたといえるでしょう。 鮮明でさわやかな藍色は、見る人の心を魅了しました。 北斎の浮世絵に欠かせなかった、ベロ藍 作家名:葛飾北斎(かつしかほくさい) 代表作:『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』『冨嶽三十六景 相州七里浜』 葛飾北斎は、江戸時代の後期に活躍した浮世絵師の一人で、今もなお日本だけにとどまらず、海外からも高い評価を受けている人物です。勝川春章の門下に入り師事を受けつつも、狩野派や土佐派、堤等琳、西洋画、明画など、さまざまな画風を学びます。葛飾北斎の画風が多彩かつ高度であったのは、多くの流派や絵画から学びを得ていたからといえるでしょう。 葛飾北斎の作品にも、海外から輸入されてきたベロ藍が使用されています。 ベロ藍を用いた代表的な作品は、『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』と『冨嶽三十六景 相州七里浜』などです。 『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』は、躍動感ある波とその荒波に向かっていく小舟、そして波の後方に富士山を描いた、遠近感による迫力が見どころの作品です。この浮世絵に描かれている小舟は、押送船とよばれるもので、漁場で獲った鮮魚を輸送するために利用されていました。 静と動を意識させる魅力的な作品『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』では、水しぶきをあげる大きな青色の波や海にベロ藍が用いられています。 また、1色ではなく濃淡の異なる2つのベロ藍を摺り重ねて、巧みに波を立体的に表現している点も特徴の一つです。 『冨嶽三十六景 相州七里浜』でも、ベロ藍が用いられています。 この作品は、『冨嶽三十六景』シリーズ初期の藍摺りで、北斎にしては珍しく人物が描かれていない風景画です。 鎌倉市街の西はずれにある砂浜・七里ヶ浜から、江の島越しに富士山を望んだ風景を描いています。『冨嶽三十六景』ベロ藍のみを用いて、濃淡により情景を表現している特徴があります。 広重の浮世絵でも印象的なベロ藍 作家名:歌川広重(うたがわひろしげ) 代表作:『東海道五十三次 江尻宿 三保遠望』『名所江戸百景 増上寺塔赤羽根』 歌川広重は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、当時人気を集めていた名所絵を描いていたことで有名です。 歌川広重が描いた『東海道五十三次』シリーズは、現在でも人気のある作品で、不朽の名作といえるでしょう。 風景画として描かれた東海道の景色は、制作当初から人々の注目を浴びており、江戸に旅行ブームを引き起こしたともいわれています。 また、歌川広重の浮世絵は、葛飾北斎の作品と同様に海外でも人気を集め、ヨーロッパ美術界に巻き起こったジャポニスム文化の火付け役にもなりました。 数々の有名風景画を残している歌川広重の作品でも、ベロ藍が用いられています。 代表的な作品は、『東海道五十三次 江尻宿 三保遠望』『名所江戸百景 増上寺塔赤羽根』などです。 『東海道五十三次 江尻宿 三保遠望』では、現実の色に捉われることなく、自由な発想で浮世絵を彩っていく歌川広重の特徴が大きく活かされています。 空が黄色のグラデーションになっており、水面はさわやかな藍色で表現されています。 『名所江戸百景 増上寺塔赤羽根』は、増上寺の五重塔越しに、古川と赤羽橋という有馬家に存在した2つの名所を望んだ作品です。 この作品には、鮮やかな赤や黄色、藍などさまざまな色が用いられており、色彩豊かな特徴があります。真っ赤な増上寺の横を一直線に流れる、ベロ藍を用いて摺られたさわやかな藍の川が流れています。全体的に発色がよく華やかな印象を与える一枚です。 ベロ藍で浮世絵はより美しくなった 江戸時代に浮世絵が誕生した当初は、墨一色から始まりました。 墨の濃淡により巧みに表現していた時代から、紅や緑をメインとした数色で摺る紅摺り絵が誕生します。 その後、多様な色彩を用いた錦絵に発展していきます。錦絵の浮世絵をより人気の高い芸術作品に押し上げたのが、ベロ藍であるといっても過言ではありません。 当時日本にはなかった鮮やかな発色をするベロ藍は、浮世絵における海や川、空などの青色を表現するために重宝されました。 ベロ藍の登場により、浮世絵の色彩表現が豊かになり、数々の名作が誕生したといえるでしょう。 また、ベロ藍を用いた色鮮やかで美しい浮世絵は、海外でも高い評価を受けるとともに、海外の有名画家にも大きな影響を及ぼしました。 ベロ藍が表現する海や空を観賞しよう 江戸時代から続く浮世絵は、ベロ藍の登場により表現の幅が広がり、多くの有名作品が誕生しました。 透明感ある鮮やかな藍色は、水や空の表現を多彩なものにしたといえます。 世界中で評価を受けている葛飾北斎や歌川広重も、ベロ藍を用いた多くの名作を残しています。 いまやベロ藍は、日本の浮世絵を代表する魅力のひとつといえるでしょう。 ジャパンブルーともよばれ世界を魅了するベロ藍を、多くの有名浮世絵作品の鑑賞により楽しんでみてはいかがでしょうか。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とは

- 歌川広重

-

浮世絵のぼかしが表現する、空や時間のグラデーション

多くの浮世絵作品で美しく表現されているグラデーションは、摺師の技術により描かれています。主に天候や時間、季節を表すために用いられるぼかしの技術。この技術が絵師の描いた原画に命を吹き込んでいるともいえます。芸術的な美しさを表現するために欠かせないぼかしの技術について知見を深め、浮世絵鑑賞をより楽しめるようにしましょう。 浮世絵のグラデーション技法、「ぼかし」とは 浮世絵の摺りの技術で「ぼかし」と呼ばれるものがあります。浮世絵の色をぼかしたい部分の版木に水を含ませた布や刷毛をあてて濡らし、その上に絵具をおいてにじんできたところで紙に摺る技法です。この技法により、上から下へ徐々に色が薄くなっていく美しいグラデーションを表現できます。ぼかしの技術は、手法によりいくつかに種類が分かれています。 板ぼかし 板ぼかしとは、版木そのものに手を加える技法です。色面を出すための版木の部分を、平刀で斜めに彫ることで、紙につく色が平均的にならないようにします。摺ったときに自然なグラデーションの表現が可能です。 吹きぼかし(一文字ぼかし、天ぼかし) 吹きぼかしは、摺りの技法によるグラデーション表現の一種です。版木の上端に水平かつ直線的なぼかしを入れ、主に空を表現するぼかしを一文字ぼかしや天ぼかしといいます。 ぼかしによるグラデーションは、絵にメリハリをつけたり、奥行き感を出したりするために用いられていました。グラデーションの配色によって季節や時間、天候などの表現も可能です。鮮やかな青色で晴天の様子を、朱を用いれば夕焼けの様子、墨で描くと冬や雪、雨、夜などを表現できます。ぼかしによる美しいグラデーションは、浮世絵の魅力や可能性を広げる技法といえます。 ぼかしの技術は、摺師の腕の見せ所 吹きぼかしは、摺りの技法によるグラデーション表現の一種です。版木の上端に水平かつ直線的なぼかしを入れ、主に空を表現するぼかしを一文字ぼかしや天ぼかしといいます。 ぼかしによるグラデーションは、絵にメリハリをつけたり、奥行き感を出したりするために用いられていました。グラデーションの配色によって季節や時間、天候などの表現も可能です。鮮やかな青色で晴天の様子を、朱を用いれば夕焼けの様子、墨で描くと冬や雪、雨、夜などを表現できます。ぼかしによる美しいグラデーションは、浮世絵の魅力や可能性を広げる技法といえます。 葛飾北斎『冨嶽三十六景 凱風快晴』 葛飾北斎(かつしかほくさい)が描いた『冨嶽三十六景 凱風快晴』でも、美しいグラデーションが表現されています。日本人になじみ深い富士山が、赤く染まっている様子を描いた作品です。富士山の赤と空の藍のコントラストが印象深い作品ですが、実はグラデーションにより立体感が表現され、迫力のある印象を生み出しているのです。 作品の上部から帯状にぼかしを入れることで、空の広がりを表現しています。また、地平線部分にも淡いぼかしを入れることで奥行き感が出ています。富士山の自然の美を際立たせているのは、ぼかしによるグラデーションであるともいえるでしょう。 歌川広重『江戸名所百景 大はしあたけの夕立』 隅田川にかかる大はしを俯瞰で描いた『江戸名所百景大はしあたけの夕立』。突然の雨に降られるなか、橋を渡る人々の光景を描いた作品です。歌川広重(うたがわひろしげ)による浮世絵作品で、こちらにもぼかしによるグラデーションがうまく利用されています。作品上部には、摺師による当てなぼかしの技術により漆黒の暗雲が表現されており、激しい雨が降る悪天候が見て取れるでしょう。作品下部にもぼかし技法が取り入れられており、川の深さを濃い藍のグラデーションで表現しています。 『江戸名所百景大はしあたけの夕立』は、のちにゴッホが油彩模写で描いたことでも有名な浮世絵作品です。 実物の浮世絵を観賞すると、もっと「ぼかし」のすごさが分かる 浮世絵に用いられているぼかしによるグラデーションは、画像よりも実物を見るとよりその魅力に引き込まれます。摺師によるぼかしの技術のすごさや美しさを実感するためには、直接作品を鑑賞するのがお勧めです。ぼかし技法によるグラデーションで表現された、絵の背景を想像するのも楽しみ方の一つといえます。当時の技術が生んだ、美しい浮世絵の世界をぜひ見て楽しんでください。

2024.08.13

- すべての記事

- 浮世絵とは

- 歌川広重

-

北斎も広重も…シリーズで楽しませた、連作浮世絵の魅力

江戸時代から多くの人の心を魅了し続けている浮世絵。 1枚で完成する作品や和紙を2枚3枚と連ねて大きな作品を描く続絵、同じモチーフをさまざまな構図や構成で描く連作など、多種多様な作品が制作されています。 シリーズものとして大変人気を集めた連作の浮世絵作品も多く残されており、現在でも人気がある浮世絵ジャンルです。 連作浮世絵とは 連作浮世絵とは、1つのテーマに沿って制作されているシリーズ作品のことです。 名所絵や風景画、道中絵などお題を絞って制作されます。 同じテーマでもさまざまな表情を見せてくれる連作は、見る人を飽きさせない魅力のある作品で、多様な角度から描かれた作品を見比べながら楽しめます。 有名な連作浮世絵をぜひ観賞してみましょう。 歌川広重『東海道五十三次』 作家名:歌川広重(うたがわひろしげ) 代表作:『名所江戸百景』『東海道五十三次』 歌川広重は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、名所絵作品が有名です。 歌川広重が描いた数々の名所絵によって、江戸に旅行ブームが巻き起こったといっても過言ではありません。 歌川広重は、歌川豊広の門下に入って叙情的な作風を学んでいき、のちに名所絵の第一人者と呼ばれるほどの浮世絵師となります。 歌川広重の名作のひとつといえば『東海道五十三次』。 1833年ごろに制作された、日本橋から京都の間にある宿場町の風景を題材にした連作で、全55作品から成り立っています。 東海道中の名所や自然、名物、伝承などが、四季や天気の移り変わりとともに美しく表現された作品です。 また、時間帯までも描き分けており、そこで働き暮らす人々の活動や宿場町の賑わいの様子なども描いている点が魅力です。 叙情的な風景とともに、江戸時代を生きる人々の暮らしを描いた『東海道五十三次』は、当時の生活を知るための史料としても高い評価を得ています。 葛飾北斎『富嶽三十六景』 作家名:葛飾北斎(かつしかほくさい) 代表作:『北斎漫画』『富嶽三十六景』 葛飾北斎は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師の一人で、多彩な画風で人々を魅了していました。 その人気は日本国内だけにとどまらず、海外からも高い評価を受けています。 90歳で他界するまで、約3万点もの多くの作品を描き続けた葛飾北斎。 現代では、新紙幣のデザインに葛飾北斎が描いた『神奈川沖浪裏』が採用されることでも話題を集めました。 葛飾北斎は、さまざまな名前で活動していたり、同じ場所にとどまらず何度も引越しを繰り返したりしていたことでも有名です。 画号の変更は30回、引越しは93回したともいわれています。衣食住よりも絵を描くことを優先していた葛飾北斎は、家事をまったくしなかったために家の汚れが限界を迎えると、引越しをしていたといわれています。 葛飾北斎は、勝川春章の門人でしたが、ほかの流派である狩野派や土佐派、堤等琳、西洋画、明画などからも絵の技法や画風を学んでおり、のちの多彩な画風の礎を築いたといえるでしょう。一説には、ほかの流派を学んだことで破門されたともいわれています。 葛飾北斎の名作といえば、1831年ごろに制作された『富嶽三十六景』です。 三十六景としていますが、裏富士と呼ばれる10作品を加えた全46作品で構成された浮世絵の連作です。 この作品では、さまざまな地域や季節、時間帯、構図、色彩で富士山が描かれていますが、すべての作品が実在する構図で描かれているわけではありません。 葛飾北斎の独創的な視点から描かれた富士山も多く、デザイン性に富んだ作品が人々を魅了しました。 また、『富嶽三十六景』の中でもとくに有名なのが『神奈川沖浪裏』ではないでしょうか。 日本国内のみならず海外からも高い評価を受けているこの作品の魅力は、荒々しく大胆な大波と富士山の遠近法によるダイナミックな構図。波の細部までこだわった『神奈川沖浪裏』は、葛飾北斎の浮世絵に対する強い思いが見え隠れしています。 月岡芳年『大日本名将鑑』 作家名:月岡芳年(つきおかよしとし) 代表作:『新形三十六怪撰』『大日本名将鑑』 月岡芳年は、幕末から明治時代前期に活躍した浮世絵師で、血みどろ絵・残虐絵と呼ばれる『英名二十八衆句』で、一躍注目を浴びました。 また、月岡芳年は最後の浮世絵師とも称され、亡くなる直前まで浮世絵制作に没頭していたといわれています。 浮世絵の枠にとどまらない活躍を見せていた月岡芳年。 浮世絵作品には、洋風絵画でよく見られる明暗や逆光などの技法も積極的に取り入れていました。 月岡芳年の有名作品として、1877年ごろに制作された『大日本名将鑑』があります。 天照大神から江戸幕府3代将軍・徳川家光までの、神話や歴史上の偉人、英雄を51人も描いた作品です。 写実性が高く、月岡芳年の個性を十分に楽しめる作品といえるでしょう。また、単純な構図では描かれていない点から、月岡芳年のデッサン力の高さが垣間見えます。 歌川国芳『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』 作家名:歌川国芳(うたがわくによし) 代表作:『相馬の古内裏』『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』 歌川国芳は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、奇抜な発想から生み出されるユーモラスあふれる浮世絵作品で人気を集めました。 現代でも、武者絵や風刺画などで有名な歌川国芳ですが、江戸時代当時はなかなか日の目を見ず、注目を浴びたのは30歳を過ぎてからでした。 当時、歌川国芳を一躍有名にしたのが『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』と呼ばれる浮世絵の連作です。 1827年ごろに制作されたとみられるこの作品は、明の小説・水滸伝をモチーフにしており、登場キャラクターが一人ひとり描かれています。 作品名には百八人とありますが、現在は重複する人物を含めた74作品が確認されています。 魅力的なキャラクターたちがエキゾチックかつ躍動感あふれる姿で描かれている点が魅力の一つです。 鳥居清長『袖の巻』 作家名:鳥居清長(とりいきよなが) 代表作:『風俗東之錦』『袖の巻』 鳥居清長は、江戸時代中期に活躍した浮世絵師で、役者絵や美人画、春画などを得意としていました。とくに役者絵のモチーフになる歌舞伎とは、切っても切れない縁があります。 父・鳥居清元の代から江戸歌舞伎の看板絵を手がけており、鳥居清信も跡を継いで看板絵を描いていました。しかし、鳥居清信は看板絵だけにとどまらず、役者絵としても歌舞伎役者を描き人気を集めたのです。 鳥居清長の有名な連作に『袖の巻』があります。 『袖の巻』は、全12図からなる春画の連作です。春画とは、枕絵や危絵とも呼ばれる、昔の性風俗画を指します。 『袖の巻』は、浮世絵としてはめずらしい横長にトリミングされたレイアウトが特徴的。シンプルな線描で制作された作品で、耽美な世界を引き立たせています。 シリーズで楽しむ、連作浮世絵の魅力 同じテーマの作品をさまざまな角度から楽しめる連作浮世絵。 多くの有名絵師たちが連作の浮世絵を残していて、当時も今も多くの人を楽しませています。 一枚一枚鑑賞するのもよいですが、シリーズ作品の表現方法を比較しながら鑑賞するのも、連作浮世絵の楽しみ方の一つ。 ぜひ、連作浮世絵を見比べて、作品ごとに見せてくれる表情や表現を楽しんでみてください。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とは

- 歌川広重

- 葛飾北斎

-

天才は一日にしてならず!葛飾北斎の初期作品からその進化を見る

日本だけではなく、海外からも高い評価を得ている浮世絵師・葛飾北斎(かつしかほくさい)は、生涯にわたって絵を描き、追求し続けたといわれています。 世界的に有名な『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』は、北斎が70歳を超えてから描いたとされていることに、驚きを感じる方もいるのではないでしょうか。 そこに至るまでにどのような進化があったのかを知るために、北斎の初期作品から紐解いていきましょう。 葛飾北斎の初期作品とは 葛飾北斎は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師です。 十代の終わりに人気浮世絵師・勝川春章(かつかわしゅんしょう)に入門し絵師となりました。 90歳の長寿を全うし、生涯現役を貫いています。最期まであと5年、10年生きられれば真の絵描きになれたと話していたことから、北斎は常に高みを目指して描き続けていたことがわかります。 そんな絵に情熱を注いだ北斎が描いた作品がどのように進化していったのか、初期作品から見ていきましょう。 処女作『四代目岩井半四郎 かしく』など 葛飾北斎の処女策として知られているのは、『四代目岩井半四郎 かしく』です。 1779年と、勝川春章に弟子入りした翌年に発表されています。北斎の錦絵デビュー作品の1つで、勝川春朗と号して描かれた浮世絵です。 勝川春朗時代に描いた作品には、役者似顔絵や美人風俗、名所絵、相撲絵、伝説古典、和漢武者、信仰画、動植物、金太郎、日本や中国の子どもなどがあり、ジャンルを限定せず多種多様な作品を手掛けていました。 北斎は、好奇心旺盛で絵に対する熱意も高かったことから、師の模倣だけでは飽きたりず、狩野派や唐画、洋画の画法も学んでいきました。 しかし、ほかの流派の画法を学んだことを咎められ、勝川派を破門されています。 『おしをくり はとう つうせんのづ』 『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』が描かれる30年近く前にも、葛飾北斎は同じ構図の波の絵を描いています。 それが、『おしをくり はとう つうせんのづ』。 この作品は『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』の原型ともいわれ、北斎が45歳ごろに描いたものといわれています。 当時、北斎は西洋画の技法を学んでいたとされ、その影響が随所に現れている作品です。 原型ということもあり、構成は似ていますが、波の描かれ方が大きく異なっている点が見て取れます。 『おしをくり はとう つうせんのづ』では、丸みを帯びた波が描かれていますが、『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』では、波の先が鋭く細かく表現されており、波のしぶきにより勢いのある様子が表されています。 30年の時を経て写実性が高まったといえるでしょう。 また、構図にも微妙な違いがあります。 『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』では、下から見上げる視点で描かれていますが、『おしをくり はとう つうせんのづ』では、見下ろす画角で描かれているのです。 視点を低くしている方が、大波の迫力や臨場感が伝わってくる作品といえます。 北斎の絵が進化し続けたのは、その向上心から 90歳で亡くなるまで生涯現役を貫いた葛飾北斎が絵にかけた情熱は、はかり知れません。 浮世絵版画以外にも、版本の挿絵や肉筆画も手掛けていました。 とくに版本は、力強く迫力のある描写や、ダイナミックな構図で読者を圧倒し、人気を集めていたそうです。 当時流行っていた作家・曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』といった作品をはじめ、さまざまな活字作品を圧倒的な表現力で絵画化していきました。 露木氏曰く、余北斎翁の門に入り、画法を学びしが、一日阿栄にむかひ、嘆息して謂て曰く、運筆自在ならず、画工とならんを欲するも、蓋し能はざるなり。 阿栄笑て曰く、我が父幼年より八十有余に至るまで、日々筆を採らざることなし。 然るに過ぐる日、猶自腕をくみて、余は実に猫一疋も画くこと能はずとて、落涙し、自ら其の画の意の如くならざるるを嘆息せり。 すべて画のみにあらず、己れ及ばずとて自棄てんとする時は、即これ其の道の上達する時なりと。 翁傍にありて、実に然り、実に然るなりといへり。 引用:飯島虚心 著、鈴木重三 編『葛飾北斎伝』岩波文庫 葛飾北斎が制作した作品は数多く、版画や錦絵のほかに挿絵や着物のデザインなど、浮世絵師として残した作品は約3万点を超えるといわれています。 このように情熱を燃やし生涯浮世絵を描き続けた北斎は、画狂人とも呼ばれています。 しかし、初期作品である『おしをくり はとう つうせんのづ』の画風と名作『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』の画風には大きな違いが。 このことから、世界中で高い評価を得ている『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』が完成するまでには、常に向上心と執着心を持ち続け、絵を描き続けた北斎の絶え間ない努力が垣間見えるでしょう。 亡くなる直前にも、まだ真の絵師にはなれていないと悔やむ姿があったとされることから、現状に満足することなく、常に進化し続けようと努力してきた北斎の姿が目に浮かびます。 葛飾北斎の作品に興味が湧いた方は、ぜひ有名作品だけではなく初期の作品も鑑賞し、その違いを楽しんでみてはいかがでしょうか。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵作品解説

- 葛飾北斎

-

新千円札に浮世絵デザイン!海外から「Great Wave」と呼ばれる名作

新千円札のデザインに採用されたのは日本の浮世絵です。 葛飾北斎が描いた『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』は海外からの人気も高い作品で、新札の発表は日本国内だけではなく、海外でも話題になっています。 2024年、新千円札に浮世絵が! 現在、財務省が発表した2024年度から使用される1万円札、5千円札、千円札のデザインが話題に。 新千円札には、江戸時代に活躍した浮世絵師、葛飾北斎(かつしかほくさい)が描いた『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』が採用されました。 『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』は、荒れ狂う海と大きな波、その後ろに見える富士山の構図が特徴的な浮世絵です。 今回一新される紙幣の図柄には、新元号の時代に引き継いでいきたい日本を代表する歴史や伝統、文化、美しい自然にちなんだ人物や作品が選ばれたそうです。 上記の選定理由から、青色の新千円札には、日本の象徴でもある富士山を描いた『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』が採用されています。 葛飾北斎は、江戸時代を代表する人気浮世絵師で、現在もなお高い人気を誇っています。 また、日本国内だけではなく海外からも高い評価を受けており、葛飾北斎の名と『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』は、世界の芸術家に大きな影響を与えた浮世絵師・作品です。 新札の発行日は、2024年7月3日に決定しています。 新千円札に描かれている『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』をきっかけに、浮世絵の存在を知り興味を持つ人もいるでしょう。 ぜひそこから、浮世絵を鑑賞したり購入したりと、日本の伝統的な芸術作品の楽しみを見つけてみてください。 日本だけではない!海外でも有名な『神奈川沖浪裏』 2024年度から一新される新札の中で、千円札のデザインとして採用された『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』。 日本で最も有名な絵画の1つであり、日本を象徴する富士山の絵が描かれています。 多くの日本人が一度は目にしたことがあるのはもちろん、海外でも非常に人気の高い作品なのです。 『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』には、大自然の脅威とそれに立ち向かう小さな人の姿、そして遠くに富士山が描かれています。 静と動、遠と近の鮮明な対比がテーマになっている浮世絵です。 この作品は、海外の有名芸術家にも大きな衝撃を与えており、画家であるゴッホは、弟のテオに宛てた手紙の中でこの浮世絵を絶賛しています。また、フランスの作曲家であるドビュッシーが、仕事場に『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』を掲げ、交響曲『海』を作曲したのは有名な話です。 海外でも高い人気を誇っている『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』。 ロンドンの大英博物館には、3枚もの『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』が所蔵されています。なぜ同じ絵が3枚も存在しているのか、疑問に感じた人もいるでしょう。 実は、『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』は肉筆画ではなく浮世絵版画であるためです。 浮世絵版画とは、浮世絵師が描いた原画を彫師が木の板に彫り、摺師がそれを紙に摺って制作されます。そのため、原画が描かれた版木があれば、何度も摺って量産することが可能です。ただし、何度も摺ると版木の状態が変化していき、最初と後半で違った印象の作品ができあがります。 さまざまなバージョンの作品が存在することは、制作された当時も人気が高かった証明ともいえるでしょう。 海外人気の高い葛飾北斎の作品には、多くのコレクターも存在しています。 海外からの反応もアツい!新千円札のGreat Wave 新千円札に採用された葛飾北斎の『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』は、海外では『Great Wave』の名で、大変人気を集めています。そのため、新札発表後に海外では、新札に選ばれた人物よりも、葛飾北斎の名や『Great Wave』が話題になったのです。 海外からの反応がアツい『Great Wave』を起用した千円札は、海外観光客の新しい定番土産にもなるかもしれません。 新千円札を手にした外国人観光客の反応も楽しみ キャッシュレス化が進みつつある中、新札の話題はそれほど多くありませんが、葛飾北斎の人気を考えると、外国人観光客の反応も楽しみになります。 また、新札をきっかけに浮世絵に興味を持ち、購入や鑑賞を楽しむ人が増えることも期待できます。 新札に描かれた『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』の魅力を知り、実際の浮世絵も楽しんでみてはいかがでしょうか。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とUkiyoe

- 葛飾北斎

-

新たな美人画を確立した清長風美人の特徴や進化とは

江戸時代の美人画の中で、新たな作風を確立した清長風美人。描いた鳥居清長の人物像を探るとともに、美人画の特徴や周囲に与えた影響などがどのようなものであったか掘り下げていきましょう。 鳥居清長が描いた、すらりとした八頭身美人 清長風美人とは、鳥居清長(とりいきよなが)が描いた美人画の女性の画風を指します。清長風美人は、すらりと身長が高く健康的で8頭身美人が特徴です。のちに活躍する喜多川歌麿をはじめとした人気絵師たちにも、大きな影響を与えたといわれています。 鳥居清長とは 鳥居清長は、江戸時代中期にあたる天明期に活躍した浮世絵師です。鈴木春信、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重と並び「六大浮世絵師」の一人としても広く知られています。鳥居清満の門人であり、1767年ごろから鳥居派伝統の技法を用いた細判紅摺絵の役者絵を手掛けています。1775年ごろからは、美人風俗画の揃物や黄表紙など版本の挿絵も精力的に描いていました。 写生技術を高めるべく、鈴木春信や礒田湖竜斎、北尾重政などの画風を学んでいき、写生に基づいた独自の作風を確立していきます。1781年ごろからは、湖竜斎に代わって美人画の第一人者として知られるようになりました。 師の鳥居清満が亡くなった後に鳥居家4代目を襲名しました。襲名後は、鳥居家の家業である看板絵や番付絵に専念するようになり、一枚絵の製作からは徐々に離れていったのです。しかし、鳥居清長が描いた美人画は、次世代の絵師にも大きな影響を及ぼしており、喜多川歌麿とともに頂点に立つ美人画絵師に位置づけられています。 鳥居清長の描いた美人「清長風美人」 鳥居清長が描く美人画は、これまでの美人画とは一線を画すものでした。鳥居清長が登場するまでの浮世絵の美人画は、菱川師宣風の華麗で優美な美人像が主流でした。しかし、鳥居清長は、より写実的でリアルな美人像を追い求めたのです。すらりと背が高く健康的な8頭身という特徴を持つ清長風美人は、多くの人を魅了し「江戸のヴィーナス(天明のヴィーナス)」とも呼ばれていました。 清長風美人の魅力は写実性だけではなく、表情豊かで自然体な姿も人々の心を惹きつけていました。型にはまったポーズや表情ではなく、江戸時代に暮らす女性の日常的な姿を描いた作品が、多くの人から親しみを抱いてもらえたと考えられるでしょう。自然体を重視していたため、シンプルな着物姿の美人画も多く残されています。現代でも、鳥居清長の美人画は、当時の江戸に住む町人の生活や文化を伝えるための貴重な資料として重宝されています。 清長風美人が描かれた、清長三大揃物 鳥居清長の絶頂期は、1782~1784年頃といわれています。このころに描かれた『当世遊里美人合(とうせいゆうりびじんあわせ)』『風俗東之錦(ふうぞくあずまのにしき)』『美南見十二候(みなみじゅうにこう)』は、清長三大揃物と呼ばれ、高く評価されています。三大揃物は、鳥居清長の最高傑作ともいわれている作品です。人間観察に基づいた人の表情や仕草の描写、巧みな遠近法を活用した風景描写から、鳥居清長の高い技術と感性を垣間見ることが可能な作品といえます。三大揃物の大判図の合計は、48点にもなりますが、版元も不明で、謎の多いシリーズです。 このシリーズを描いていたころから、大判2枚続絵や3枚続絵など大きな作品にも力を注ぐようになり、江戸時代の生活を背景に、女性の自然な姿を巧みに表現した作品が増えていきました。 ボストン美術館にある、貴重な作品『女湯』 鳥居清長が描いた作品『女湯』は、ボストン美術館(エドガー・ドガ旧蔵)と川崎・砂子の里資料館にしかない貴重な浮世絵です。また、ボストン美術館と資料館の作品でも、絵に違いが見られます。ボストン美術館蔵の作品では、右から2番目に立っている女性が陰部を赤い腰巻きで隠しています。これは日本からの輸出時に上手く修正したと推測できるでしょう。スタイルの良い女性たちが描かれており、日本における裸体美の第一級作品との呼び声もあります。 ボストン美術館には浮世絵作品が多く所蔵されていますが、その理由にはビゲローが関係しています。ビゲローは、アメリカの医師であり日本美術の研究家です。日本美術の収集家としても知られており、1890年にボストン美術館の理事に就任。1911年にビゲローが収集していた美術品が、正式にボストン美術館に寄贈されました。ビゲローが収集していた浮世絵コレクションは33,264枚という膨大な数でした。現在、ボストン美術館全体の約64%がビゲローの寄贈品です。そのため、ボストン美術館には日本の浮世絵が多く所蔵されているのです。 清長風美人の前と後を比較してみる 清長風美人が登場する前と後の美人画の特徴を確認していきましょう。浮世絵が描かれ始めた初期は、少女のようなあどけなさが残る可憐な女性表現が人気を集めていました。代表的な作家は鈴木晴信(すずきはるのぶ)です。 清長風美人以降の江戸時代後期には、艶やかな雰囲気をまとった退廃的な美人画が好んで描かれました。代表的な作家は渓斉英泉(けいさいえいせん)です。後期には、色気のある妖艶な女性表現が好まれていました。 絶妙なバランスで描かれた、美しい清長風美人 すらりとしたスタイルの美人を描いていた鳥居清長。控えめながらも自然体な姿を魅力的に描く鳥居清長の画風は、多くの絵師たちが参考にしています。清長風美人と呼ばれる言葉が誕生していることから、多くの人の印象に残っていたとわかります。時代とともに作風が変化していく美人画を、昔からさかのぼってみてみると浮世絵美人画の新たな魅力に気付けるかもしれません。清長風美人の浮世絵をきっかけに、さまざまな画風の美人画の鑑賞も楽しんでみてください。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とは

- 鳥居清長

-

猫も金魚も…擬人化がかわいい、歌川国芳の浮世絵

浮世絵のジャンルの一つに擬人化があります。 主に、天保の改革による浮世絵への厳しい規制がかけられていた時代に描かれていました。 擬人化の浮世絵で有名なのが歌川国芳です。 ユーモアあふれるデザインと、幕府への風刺が入り混じった浮世絵は、一般的な浮世絵とはまたひと味違う魅力があるといえます。 動物から植物まで…擬人化作品といえば歌川国芳 浮世絵には、擬人化された作品も多く存在します。 その中でも擬人化で人気を集めていたのが歌川国芳です。 個性あふれる歌川国芳の擬人化作品は、動物から植物までさまざまな生き物を題材にしており、その背景に隠された想いを想像しながら鑑賞してみてはいかがでしょうか。 歌川国芳 作家名:歌川国芳(うたがわくによし) 生没年:1798年-1861年 代表作:『相馬の古内裏』『其のまま地口猫飼好五十三疋』 歌川国芳は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師です。 日本美術史上では、奇想の絵師の一人に挙げられています。 日本橋の紺屋で生まれた歌川国芳は、12歳と早くにその画才を認められ、当時人気絵師だった歌川豊国のもとで師事を受けました。しかし、その後十数年間、歌川国芳の絵は人気が出ず、脚光を浴び始めたのは30歳を過ぎてからでした。 『通俗水滸伝豪傑百八人之一個(壱人)』が大ヒットし、一躍人気浮世絵師となります。色彩鮮やかに描かれ躍動する英雄は、江戸の人々の心を惹きつけました。その後、武者絵の国芳と呼ばれるようになり、古今東西の歴史や物語に登場するさまざまな英雄を描いていきます。 歌川国芳が描く浮世絵の魅力は、クールに描かれた英雄たちだけではありません。 画想の豊かさや斬新なデザイン力、奇想天外なアイディア、確実なデッサンスキルなどが組み合わさり、浮世絵の枠にはとどまらない広範な魅力を持つ作品を多数生み出しています。 戯画(浮世絵戯画)とは 太平の世が続いていた江戸時代には、多くの浮世絵戯画が描かれていました。 戯画とは、戯れに描いたり、誇張や風刺を交えたりして描かれたユーモラスあふれる絵を指しています。 江戸時代では、浮世絵の題材として用いられることも多く、多くの庶民を楽しませていました。 題材は人間だけではなく、動物や植物も含まれます。 歌川国芳の描いた、ゆかいな戯画の数々 歌川国芳が描く浮世絵の大きな魅力は、独特のユーモアや発想の奇抜さにあります。 天保の改革により、浮世絵をはじめとした娯楽産業に厳しい制限がかけられた際、遊女や歌舞伎役者を浮世絵に描くことが禁じられてしまいました。そこで歌川国芳は、見立て絵を描き規制をかわしていくのです。 『金魚づくし・百ものがたり』 歌川国芳が描いた浮世絵『金魚づくし・百ものがたり』は、戯画の一つ。 金魚や水中の生き物を擬人化し、ユーモアあふれる作品に仕上がっています。 百ものがたりは、当時江戸で流行していた怪談会を指しており、百本のろうそくを火に灯し、怪談話が一つ終わるごとにろうそくの明かりを一本ずつ消していくというもの。最後の一本を消すと幽霊が現れるという肝試しの一つでもありました。 『金魚づくし・百ものがたり』は、金魚たちが怪談話を披露していき、最後の話が終わり猫の化け物が現れた瞬間を描いています。 猫・猫・猫…歌川国芳は無類の猫好き 歌川国芳は、無類の猫好きであったとも伝えられています。 明治期の浮世絵研究者である飯島虚心が書いた『浮世絵師歌川列伝』によると、常に5・6匹の猫を飼い、さらには1・2匹の猫を懐に入れておくほどの猫好きだったようで、猫が亡くなると供養を行うだけではなく、猫専用の仏壇も置かれていました。 猫好きであったこともあってか、猫を題材にして擬人化した作品も多く残しています。 『其のまま地口猫飼好五十三疋』は、歌川広重の有名作品『東海道五捨三次之内』を猫バージョンで描いた作品です。 ユーモアあふれる作品で、『東海道五捨三次之内』と見比べてみても楽しめるでしょう。 出版規制の残る時代に擬人化アイディアで楽しませた歌川国芳 歌川国芳は、浮世絵師界の中で戯画や狂画の第一人者ともいえる存在です。 天保の改革による出版規制をかいくぐるため、独創的なアイディアで日本を風刺していきました。 擬人化による独自のセンスが光る歌川国芳の浮世絵。 そのポップで奇抜なデザインだけではなく、時代背景を考え、どのような思想が描かれているのかを想像して鑑賞するのも楽しみ方の一つです。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵作品解説

-

「だるせん」と呼ばれた葛飾北斎の達磨絵と名古屋との関係

世界中から高い評価を受けている葛飾北斎。浮世絵版画作品の印象が強い人も多いでしょう。しかし、葛飾北斎は、高い画力と奇抜な発想力により多彩な作品を手掛けています。名古屋との縁も深い葛飾北斎が「だるせん」と呼ばれていた由縁に迫っていきましょう。 葛飾北斎のニックネーム「だるせん」とは 江戸時代から現代まで絶大な人気を誇っている浮世絵師・葛飾北斎(かつしかほくさい)は「だるせん」と呼ばれていたのをご存知でしょうか。さまざまな技術を学び多彩な画風が特徴の葛飾北斎は、だるまの絵を描いていたこともありました。 大達磨を描いた、葛飾北斎 1817年、名古屋に滞在していた葛飾北斎は、当別院境内で120畳敷の料紙にだるまの絵を描くイベントを行いました。この催しは、北斎漫画を広めるために行われたといわれています。葛飾北斎が大だるま絵を描くことを紹介した張り紙があちこちの店に張り出され、当日は張り紙を見たり、噂を聞きつけたりしてきた人々で大変にぎわっていたようです。 境内には足場が組まれ巨大な紙が用意されていました。見物人からの拍手喝采を受け、葛飾北斎はまず鼻を描いていきます。その後、右の眼、左の眼、口、髭を描き、紙を引き上げ衣紋を描いていきました。完成した大だるま絵の大きさは、18m×11mほどもあったといわれています。 このパフォーマンスは大きな話題をさらい、葛飾北斎はだるま先生を略して「だるせん」と呼ばれるようになりました。現在の名古屋、本願寺名古屋別院(西別院)は「大達磨絵揮毫の地」とされています。 葛飾北斎とは 出身地:東京都墨田区 代表作:『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』『富士越龍図』 葛飾北斎は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師です。現在の東京都墨田区に生まれ、幼いころから絵を描くのが好きだった北斎は、十代の終わりに人気浮世絵師・勝川春章に師事を受けています。その後、破門されてしまいますが、他流派や西洋画などさまざまな画風を学んだ葛飾北斎は、その圧倒的な画力と奇想天外なアイディアで数々の名作を完成させました。浮世絵版画を多く制作していますが、肉筆画も多く手掛けています。 尾張(現在の名古屋)でも人気だった葛飾北斎 葛飾北斎は、現在の名古屋である尾張でも人気を集めていました。1812年ごろ葛飾北斎は、関西方面へ旅に出たとされており、旅行の帰路で名古屋の門人・牧墨僊の家に滞在し、300枚以上の版下絵を描き上げました。 このとき描いた絵がのちに、門人の絵手本として有名な『北斎漫画』になるのです。『北斎漫画』は、名古屋の版元である永楽屋東四郎によって初版発行されています。 200年の時を経て再現された大達磨絵 1817年に葛飾北斎が名古屋で描いた大だるま絵は、第二次世界大戦時に消失してしまったといわれています。しかし、尾張藩士の高力猿猴庵(こうりきえんこうあん)によって書き留められた『北斎大画即書細図』に当時のイベントの情報が残されていました。書細図には、当時のスケジュールや賑わいの様子はもちろん、用意された和紙や筆、絵の具などまで詳細に記されています。 2017年、200年前に描かれた葛飾北斎の大だるま絵を再現して描くイベントが行われました。場所は、名古屋市中区の本願寺名古屋別院、愛知県立芸術大や名古屋市博物館の協力により実現されました。当時の記録をもとに、雨に強い和紙や米俵5俵分のわら筆を用意し、忠実に再現して描かれています。 当日は小雨が降り強風が吹いていましたが、約2時間で絵は完成され、観客から拍手と歓声がわき上がる素敵なイベントになったようです。 葛飾北斎の人気は当時からすごかった 現在でも、日本だけではなく世界中から高い評価を受けている葛飾北斎は、江戸時代当時から、江戸にとどまらず各地で人気を集めていました。名古屋とのゆかりも深く、当時は「だるせん(だるま先生)」と呼ばれていたそうです。大だるま絵をはじめとして、葛飾北斎の作品は、奇想天外なものも多く、作品によって異なる魅力を感じさせてくれます。有名な作品ばかりではなく、さまざまな地域や時代に描かれた葛飾北斎の作品を楽しんでみてはいかがでしょうか。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とは

- 浮世絵作品解説

- 葛飾北斎