-

北斎漫画とは?浮世絵師たちがこぞって真似た個性的なイラストたち

活躍した江戸時代から今日まで高い人気を誇っている葛飾北斎。 画号を30回以上変えたり、90回以上引っ越しを繰り返したりするユニークな面も持ち合わせています。浮世絵師としてあまりに有名な北斎ですが、実は漫画も刊行しているのです。 北斎漫画とは 北斎漫画とは、江戸時代後期に活躍した浮世絵師・葛飾北斎によって描かれた漫画のことです。北斎は、日本のみならず海外からも高い評価を受けている浮世絵師で、多くの海外芸術家にも大きな影響を与えています。 葛飾北斎がどのような人物であるかを知るとともに、北斎漫画にはどのような絵が描かれていたのか見ていきましょう。 北斎漫画の魅力を知れば、より葛飾北斎の偉大さや浮世絵の魅力も深まります。 葛飾北斎とは 作家名:葛飾北斎 生没年:1760年-1849年 代表作:『冨嶽三十六景』『富嶽百景』 葛飾北斎は、数多くの名作を世に残した有名浮世絵作家です。 北斎は、東京都の墨田区で生まれ、4歳のころに江戸幕府御用達の鏡師である中島伊勢の養子となりました。鏡師とは、神社やお寺に納める青銅鏡を製作する職人です。 北斎は、6歳になるころには、すでに絵を描くことに興味を持っていたといわれています。 12歳のときに家業の鏡師は継がずに、貸本屋で下働きをはじめ、多くの本を読んで絵の技法を独学で学んだそうです。その後、14歳のころに木版彫刻師の弟子となり、木版印刷の技術を習得しました。 しかし、18歳になるころ、自分は木版を彫ることよりも絵を描く方が好きだと再認識し、彫刻師をやめて絵師になると決意します。 その後、勝川春朗や俵屋宗理、葛飾北斎など、さまざまな名を名乗り、浮世絵の制作活動を進めていきました。 北斎は、何度も画号を変えており、その数はなんと30回ともいわれています。 北斎の作品に描かれている画号により、描かれた時代がわかるとともに、絵の特徴の違いを比較してみるのも面白いでしょう。 北斎漫画とは 葛飾北斎が、弟子のために描いた絵手本である北斎漫画には、どのような内容が描かれているのか気になる人も多いでしょう。 北斎漫画は全15編からなり、初編から5編まで、6編から10編まで、11編から15編の3冊で構成されています。 初編の発行は、北斎が55歳になる1814年でした。 初編は、葛飾北斎が弟子の牧墨僊の自宅に滞在して描いた300点の下絵をまとめたものです。 当時を生きる町民や武士、僧侶などの人物や魚、動植物、風景などさまざまなイラストがいきいきと描かれているのが特徴です。 もともとは初編のみの刊行予定でしたが、想像以上に人気を集めたため続編が制作されることになりました。 2編では、初編で掲載できなかった人物や動植物、面白いお面などが描かれています。 3編では相撲絵や雀踊絵が描かれ、4編では戦う男、5編では偉人や建造物が描かれています。 6編は、弓を射る人や鉄砲を撃つ人など、戦う様子を描いており、7編では『冨嶽三十六景』で描かれているような波の絵も。 8編からは表情豊かな町民といったユニークなイラストも描かれ始めました。 この北斎漫画が最後の15編まで刊行されるのを待たずして、北斎は1849年に亡くなっています。 1849年に13編が刊行されているため、14・15編は北斎が亡くなってから刊行されたものです。 北斎漫画はなぜ描かれたのか 絵の才能に長けていた葛飾北斎から絵を学びたい人は、多くいました。 当時、北斎には弟子が200人以上もいたといわれています。 弟子がこれ以上増えてしまうと、直接指導ができなくなってしまうとして、葛飾北斎の絵を学びたい人に向けて北斎漫画が制作されたのでした。 浮世絵師たちが手本としたスケッチ="漫画" 北斎漫画が制作された当時は、芸術作品としてではなく、絵の書き方を習いたい人のために描かれたスケッチや絵手本のような役割を担っていました。 そのため、最初は人物や動植物、風景など、浮世絵でよく題材として扱われるモチーフを描いています。 後半になるにつれて、個性的でユニークなスケッチが増えていきます。 なぜ北斎漫画は尾張(名古屋)の版元から出版されたのか 葛飾北斎は、現在の名古屋である尾張に滞在していたころには、当別院境内で120畳敷の料紙にだるまの絵を描くイベントを行っており、人気を集めていました。 葛飾北斎は、1812年ごろ関西方面へ足を運んだといわれており、旅行の帰路で名古屋の門人・牧墨僊の家に滞在しています。そこで、300枚以上のスケッチを描き上げました。このスケッチが、のちに門下の絵手本となる『北斎漫画』の原型です。 名古屋で描かれたため、名古屋の版元である永楽屋東四郎のもとで、初版が刊行されたのでした。 北斎漫画に描かれた絵手本 葛飾北斎が手がけた『北斎漫画』には、さまざまなジャンルのイラストが掲載されています。 また、後半になるにつれて珍しいユニークな絵も増えていくため、その違いを楽しむのも良いでしょう。 珍しい題材としては、お化けや仙人、妖怪なども描かれています。 葛飾北斎は偉大な浮世絵師だった 『冨嶽三十六景』や『北斎漫画』などの名作を生み出した、偉大な浮世絵師である葛飾北斎。 浮世絵師を目指す人からは、尊敬のまなざしで見られ、多くの人が葛飾北斎のもとで絵を学びたいと思ったことでしょう。 『北斎漫画』を出すころには、一人では見きれないほどの弟子を抱えていました。北斎が直接手をかけられなくても、多くの絵師が技術を上げられるよう、指南書となる北斎漫画を発行したのでした。 今では芸術作品としての価値が高い『北斎漫画』。 もとは、弟子たちに向けた絵手本であったことを踏まえて鑑賞してみると、また違った視点で楽しめるでしょう。

2024.11.22

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とは

- 葛飾北斎

-

浮世絵にはどんなジャンルがある?

浮世絵と聞くと、小・中学校の社会の教科書に載っているものをイメージする人も多いでしょう。 しかし、実際に実物を鑑賞する機会というのは、なかなか少ないかもしれません。 貴重な文化財というイメージがあるため、美術館や博物館でしか鑑賞できない印象を持っている人も多いでしょう。 今では貴重な文化財である浮世絵ですが、江戸時代では大衆に親しまれていた風俗画で、当時、多くの絵師を生み、数多くの作品が制作されています。 江戸時代当時、浮世絵は庶民の身近にあり、今でいうポスターのような役割を担っていました。 浮世絵とはどのようなものだったのか、またどのようなジャンルがあるのか、それぞれのジャンルの特徴について理解を深めましょう。 浮世絵とは 浮世絵とは、江戸時代初期から後期までの300年近くを通して栄え、当時の壮大な風景や歌舞伎役者の姿などが描かれた絵画です。 当時の流行や風俗、人々の生活の様子などを題材に、さまざまな表現技法を用いて作成されました。 多くの浮世絵師が、さまざまな技法やスタイルを用いて描き、今でも代表的な作品として葛飾北斎の『富嶽三十六景』や歌川豊国の『市川團十郎』などがあります。 これらの作品は、非常に有名で歴史の教科書や資料集などにも掲載されており、美術品としてだけでなく歴史を知る上で貴重な資料となっています。 浮世絵にはどんなジャンルがある? 江戸時代の大衆から人気を集めていた浮世絵は、現在、芸術的価値が高まっている作品や、歴史的価値の高い作品などさまざまあります。 浮世絵には、当時の人々の暮らしなど身近なものから、江戸時代の雄大な景色を描いた風景画、当時のスターである歌舞伎役者の表情や演技を描いた役者絵など、江戸時代の様子が繊細に描かれた作品が多く存在しているのです。 浮世絵にはさまざまなジャンルがあり、美人画・相撲画・武者絵・風景画・花鳥画・役者絵・大首絵・春画などがあります。 それぞれの浮世絵の特徴と代表的な作品、作家をあげていきます。 美人画 美人画は、その名の通り、美しい女性を描いたジャンルです。 江戸時代を通して大変人気のあるジャンルでした。女性の美しさや優雅さを表現し、風流な情景を描いた美人画は、当時の人々に憧れを感じさせるようなものでした。 美人画の代表的な作者に、喜多川歌麿がいます。 喜多川歌麿は、18世紀から19世紀の初めにかけて活躍した浮世絵作家です。 喜多川歌麿の描く浮世絵は、やわらかな色彩と繊細な筆遣いで、女性の美しさを顕著に表現しており、大変高く評価されています。 喜多川歌麿の代表的な作品の一つに、『江戸高名美人』があります。 当時評判だった水茶屋美人を名前入りで描いた作品で、モデルは吉野おぎん・ひら野屋おせよ・菊もとお半・木挽町新やしき 小伊勢屋おちゑです。 ほかにも葛飾北斎・歌川広重らも美人画を描いています。 美人画は、その時代の女性の美しさや流行をとらえた作品が多く、日本の美意識や風俗を伝える貴重なものとなっているでしょう。 相撲絵 相撲絵は、江戸時代でも盛んだった相撲の文化を浮世絵の技法で美しく繊細に表現した作品です。 江戸時代の民衆に人気のあるスポーツであった相撲をテーマとし、広く描かれた作品です。相撲の試合の様子のほか、力士の日常生活や、観客の様子なども描かれています。 相撲絵の代表的な作品の一つは、勝川春英の『梶浜と陣巻』です。 そのほか、東洲斎写楽の『大童山土俵入』なども有名な作品で、個性ある力士の顔の特徴をうまくとらえて描かれています。 歌川広重の『名所江戸百景』の作品の中には、相撲に関係する描写が残っています。 武者絵 武者絵は、日本の武士や戦場などを描いたものです。 江戸時代の18世紀後半から19世紀初めに盛んに制作されました。武士の勇ましさを称え、武士道の精神や武家文化を表現したものです。 武士絵は、当時の戦国時代を生き生きと描き、武士の印象を後世に伝える作品となっています。 代表的な作品に、歌川国芳の『宮本武蔵と巨鯨』があります。 これは、剣豪として有名な宮本武蔵が大きな鯨と激しい戦いを繰り広げる様子が描かれている作品です。 ほかには、歌川貞秀の『川中嶋大合戦越後方之図』も有名で、大判3枚続の木版に迫力ある合戦の様子が描かれています。 武者絵は、浮世絵の特徴でもある多彩な色使いや大胆な構図によって、迫力のある武士の姿が描かれている魅力的な作品といえるでしょう。 風景画 風景画は、自然や都市の景観などを描いたものです。 美しい景色や風景などを表現し、観察力や表現力を通じて自然の美しさや神秘さを表現しています。 風景画で有名な作品は、葛飾北斎の『富嶽三十六景』ではないでしょうか。富嶽三十六景の風景の表現力や色彩感覚は、ほかの作家にも大きな影響を与えました。 ほかにも歌川広重は、江戸時代の街並みや名所を美しく表現した作家です。 花鳥画 花鳥画は、その名の通り、花や鳥を題材にした日本の伝統的なジャンルです。 日本の美しさに対する意識や自然観を反映した作品が多く、花や鳥の美しさや生き生きとした生命力を描写し、観る人を惹き込むような作品といえます。 花鳥画は日本の自然、季節の移り変わりを感じさせる作品が多く、その美しさと心情は日本だけでなく、世界中の人々に愛される作品です。 代表的な作品に、葛飾北斎の『菊に虻』があります。 葛飾北斎は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、風景画がが有名ですが、花鳥画も多く描いています。 『菊に虻』は、ボリュームのある華やかな花の花びら一枚一枚や葉脈を繊細に描いているのが特徴です。 また、歌川広重の『桜に四十雀』や『やまぶきに鶯』も有名で、鳥や草花が自然の中で優雅に描かれており、躍動感あるその美しい描写が人々を楽しませてくれます。 役者絵 役者絵とは、歌舞伎や能など演劇で活躍する役者や舞台の様子を描いた作品です。 役者絵は、江戸時代に盛んとなり、主に歌舞伎興行や広告などとして利用され、一般の人にも親しまれました。 ほかの浮世絵とは少し異なり、役者絵は当時の歌舞伎の興行や役者の人気を反映させたものでした。 また、見て楽しむ絵としての役割だけでなく、歌舞伎広告や宣伝の役割を担っていました。 現代では、役者絵は当時の伝統文化や歴史を伝えるための貴重な資料といえるでしょう。 代表的な作品に歌川豊国の『歓進帳』があります。 この作品では、能の演目『安宅』をもとに作られた歌舞伎の演目が描かれており、歌舞伎の舞台に登場する役者たちの姿が生き生きと描かれています。 また、歌川国貞の『曾我物語圖會』も有名で、同じく歌舞伎役者の姿や名場面などが描かれ、当時の歌舞伎の様子が伝わる作品です。 大首絵 大首絵とは、歌舞伎役者の肖像を描いた絵画です。 浮世絵といえばこのジャンルを思い浮かべる人も多いでしょう。 大首絵は、役者の個性や演技の特徴をとらえ、風貌や魅力を美しく描いた作品で、浮世絵の中でも歌舞伎文化を象徴する作品の一つ。 歌舞伎役者は当時のスターであり、民衆の憧れであったため、役者の姿が描かれた浮世絵は、民衆の娯楽として親しまれました。また、役者たちは、民衆の流行にも影響を与えたため、その絵画のファッションや装飾は、当時の人たちの流行に影響を与えました。 大首絵は、当時の歌舞伎役者の魅力や時代の特徴を記す貴重な資料として扱われています。 代表的な作品には、歌川豊国の『市川團十郎』や東洲斎写楽の『三世大谷鬼次の奴江戸兵衛』などがあります。これらは、歌舞伎役者の姿を大胆に描写した作品として有名です。 役者の風貌や衣装など、細部まで描写され、芸術性とリアリティの高い作品となっています。 春画 春画とは、性的な行為を描いた作品で、今でいうポルノ作品にあたり、江戸時代の人々に広く親しまれ、受け入れられてきました。 春画は、性的な興奮や快楽の楽しみだけでなく、江戸時代の風俗や性文化を伝える資料でもあり、日本の伝統的な美術作品として評価されています。 絵画の性質上、一般的に公開されることは少ないですが、日本の文化や歴史を知るための貴重な資料です。 春画を描いた絵師の中にも専門的に手がけた作家もおり、その描写は、鮮烈な色彩で情熱的な表現が伝わる作品になっています。 性質上タブー視されがちなジャンルではありますが、その美しく繊細な作品の技法は、芸術性も高く、日本の伝統的な美術品として評価されています。 代表的な作品は、喜多川歌麿の『歌満くら』です。 春画の最高傑作ともいわれているこの作品は、露出が少ないものの男女の風情ある空気感が多くの人々を魅了しました。 また、葛飾北斎の『蛸と海女』は、春画本である『喜能会之故真通』に掲載されていたもので、絵の背景を文字が埋め尽くしており、現代でいう官能小説のような役割を持っている作品です。 人気ジャンルだった「役者絵」と歌舞伎 江戸時代の娯楽として人々の憧れであった歌舞伎は、今でいうアイドルのような存在でした。そのため、役者絵は今でいうブロマイドのような存在で、人々の人気を集めていました。 今では美術品としてのイメージの強い浮世絵ですが、江戸時代は庶民にとって身近な存在でした。 役者絵に描かれるファッションや装飾は、流行の最先端であり、今でいうインフルエンサーのような存在だったでしょう。 東洲斎写楽は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、特に役者絵のジャンルで有名です。 写楽は、本当の名前が隠されており、通称である『写楽』の名で知られています。その正体は謎に包まれていて、短期間の間に多くの作品を残したにもかかわらず、その姿や経歴などは知られていません。 写楽は役者絵を得意とし、独特な表現で多くの名作を生み出しました。 写楽の作品は、役者の個性や演技の特徴をとらえ、鮮やかで繊細に、かつ表情も生き生きと描写されています。写楽は、役者絵のほかにも春画や美人画などの作品も残していますが、役者絵の分野では特に秀でていました。 江戸時代の歌舞伎は、一般の人々に人気のあるエンターテイメントであり、歌舞伎役者はスターとして人々に愛され、親しまれてきました。 役者絵では、そのような歌舞伎役者の姿や演技の様子が描かれ、歌舞伎を観劇できる人もできない人も楽しませる身近な娯楽でした。 浮世絵にはさまざまなジャンルがあった これまでにあげた以外にも、歴史を題材にした歴史絵や、戦国時代の合戦を描いた戦国絵巻などさまざまなジャンルが存在し、時代によって変化してきました。 流行が変化すると、浮世絵もさまざまな変化を遂げながらも、庶民の身近に存在しました。 当時は、庶民にとって身近な浮世絵ですが、現代では日本の歴史や文化、風俗や当時の生活の様子などを伝える貴重な芸術作品として親しまれています。 多くの人に愛され、日本だけではなく世界中に多くの浮世絵ファンがいるといえるでしょう。

2024.11.18

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とは

- 浮世絵作品解説

- 歌川広重

- 葛飾北斎

-

歌舞伎と浮世絵の深い関係

江戸時代から人々の人気を集めていた浮世絵と歌舞伎は、現在でも多くの人々から愛されています。 しかし、多種多様な娯楽がある現代では、浮世絵や歌舞伎に触れる機会が減り、詳しく知らない人も多いでしょう。 浮世絵や歌舞伎、またその関係性や歴史を知ることで、より両者の魅力を感じられます。 浮世絵と歌舞伎の関係とは 浮世絵のジャンルの一つに、役者絵があります。 役者絵とは、歌舞伎役者を描いた作品。 浮世絵と歌舞伎には深い関係があり、当時の人の浮世絵師が歌舞伎の人気役者を描くことで、相乗効果により浮世絵と歌舞伎が繁盛しました。 江戸時代、浮世絵は安く販売されていたため、人気歌舞伎役者が描かれた役者絵は、多くの歌舞伎ファンを魅了していたといえるでしょう。 浮世絵・歌舞伎はいつ始まった? 浮世絵と歌舞伎はともに、江戸時代に始まった娯楽です。 歌舞伎は、江戸時代に絶大な人気があった男性俳優による古典演劇です。当時、歌舞伎小屋は、遊郭とあわせて江戸の二大悪所といわれていました。歌舞伎小屋や遊郭は、貴族や武士、町人などの身分に関係なく、誰もが自由に楽しめる空間として扱われていたのです。 一方、浮世絵も江戸時代の町人から大変人気を集めていた絵画です。 木版画による大量生産で安価に入手できたため、大衆へ広まったといわれています。浮世絵の中でも、初めて役者絵を描いたとされているのは、鳥居派初代当主の鳥居清信です。 役者絵は、舞台に上がる役者1人を描いた1枚絵からはじまり、のちに2~3人の歌舞伎役者を描くために、サイズが大きい大判が使用されるようになっていきました。 また、2枚以上の絵がセットになっている続絵と呼ばれる作品も多く残されています。 江戸時代の庶民文化、浮世絵と歌舞伎 江戸時代に庶民の娯楽として注目を集めていた歌舞伎に出演する役者もまた、高い人気を誇っていました。 人気のあまり役者たちのファッションを真似する人も現れ、庶民への影響力が大変大きかったといえるでしょう。 役者のファッションや持ち物などに注目が行くきっかけを作ったのは、浮世絵ともいえます。 歌舞伎を見に行く人もそうでない人も、役者絵として描かれた歌舞伎役者のファッションを真似ていたと考えられます。 役者絵は主に、歌舞伎役者の全身を描いた全身絵と、役者の上半身を描いた大首絵、役者の顔を強調して描いた大顔絵の3種類です。 人気の役者絵は飛ぶように売れた 歌舞伎とともに人気となった役者絵には、人気役者の舞台姿を描いたものだけではなく、楽屋の様子や日常の姿を描いたものもあります。 それゆえ、現代にあるブロマイドのような存在でした。 役者絵が最も流行したのは、1789年~1801年といわれています。 人気浮世絵師が人気役者を描くと、相乗効果で役者絵は飛ぶように売れました。 浮世絵の中の役者と歌舞伎 浮世絵の中で表現される役者と歌舞伎は、多くの歌舞伎ファンを魅了したことでしょう。 その中でも、歴代の市川團十郎を描いた作品や、水滸伝ブームを引き起こした『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』、謎の絵師が描いた『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』は、当時絶大な人気を誇っていました。 市川團十郎 市川團十郎といえば、歌舞伎の宗家である成田屋の名跡です。 初代市川團十郎は、荒事という人並外れた力で敵を倒す家芸を確立しました。 隈取という顔を紅、藍、墨で彩ったメイクを始めたのも、初代市川團十郎です。 のちに、2代目が隈取を完成させています。 3代目は、将来を期待されていましたが、22歳と若くして亡くなりました。 実力派と呼ばれた4代目、華やかで人気のあった5代目、花形俳優と賞賛された6代目、歌舞伎十八番を確立した7代目と、それぞれ異なる活躍をみせています。 歌舞伎界一の人気と美貌を持ち合わせていた8代目は、謎の自殺を遂げています。 歴代の市川團十郎を描いていた浮世絵師は、当時の人気トップばかりでした。 初代と2代目を描いたのは、鳥居清倍。4代目を描いたのは、勝川春章です。 5代目は勝川春章、勝川春好、東洲斎写楽によって描かれています。 6代目を描いているのは、歌川豊国、歌川国政、7代目を描いているのは、歌川豊国、歌川国貞です。 9代目は月岡芳年、豊原国周によって描かれています。 歴代の市川團十郎も市川團十郎を描いた浮世絵師も人気が高かったため、当時役者絵は大人気でした。 通俗水滸伝豪傑百八人之一個 『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』は、浮世絵木版画で歌川国芳が描いた連作です。 最初の刊行は、1827年といわれています。 初出版では、智多星吴用、九紋龍史進、行者武松、黒旋風李逵、花和尚魯智深の5人が描かれています。 1830年まで出版されていたとされる一方で、1836年ごろまで出版されていたともいわれており、出版時期は定かではありません。 通俗水滸伝豪傑百八人之一個は、歌川国芳の出世作で、版元の加賀屋吉兵衛に注目されて水滸伝ブームを生み出しました。 悪がはびこる世の中で、108人の世間からはじき出された英雄たちが集結し、国を救うために活躍するストーリーです。 しかし、現代においては、108人の全図は確認されていません。 三代目大谷鬼次の江戸兵衛 『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』は、東洲斎写楽が描いた有名作品です。 東洲斎写楽とは、1794年5月に彗星のごとく現れわずか10か月の活動期間で姿を消した謎の絵師といわれています。 スマートに描かれた全身絵が一般的だった役者絵を、顔を大きく役者の顔の特徴を強調しデフォルメした大首絵で表現したのです。 贔屓にしている役者の顔が大きく描かれているため、歌舞伎役者ファンに人気の作品となりました。 流行猫の狂言づくし 歌舞伎と浮世絵の人気はとどまることなく、その自由さや刺激的な面があるゆえに、たびたび規制がかけられることがありました。 1841年~1843年に行われた天保の改革では、庶民の娯楽・贅沢が厳しく取り締まられ、歌舞伎だけでなく役者絵も規制の対象となり、価格や色数までに制限がかかるほどでした。 しかし、人気絵師たちは泣き寝入りすることなく、ユーモアと反骨心で政府を煙に巻きます。 人気の役者を猫やうさぎなどの動物に例えて、パロディ画として表現したのです。 代表的なパロディ画は、歌川国芳が描いた『流行猫の狂言づくし』です。 幕府から役者絵であると指摘された際に「これは猫です」といい、幕府の規制をかいくぐっていました。 タイトルや構成に過去の有名な物語である『忠臣蔵』や『勧進帳』などを借りることで、「昔話です」と、幕府の目から逃れ、規制がかけられていた時代も庶民を楽しませていました。 江戸時代に生まれ、今も日本文化として残る浮世絵と歌舞伎 江戸時代に生まれ、400年ほどの歴史ある歌舞伎や浮世絵は、現在も日本の文化として残っています。 浮世絵と歌舞伎は、海外でも人気が高い娯楽です。 歌舞伎と浮世絵の歴史や関係性を理解すると、より浮世絵や歌舞伎の鑑賞が楽しくなるでしょう。

2024.11.15

- すべての記事

- 浮世絵とは

- 東洲斎写楽

-

浮世絵が江戸時代に流行したのはなぜ?庶民の一大ブームに迫る

今では、希少価値の高い美術品としてのイメージが強い浮世絵。 江戸時代の初期から後期までの300年もの間、浮世絵は人々にとって身近な存在であり続けました。 浮世絵とひと口にいってもさまざまなジャンルが存在します。 浮世絵に描かれた題材を知ることで、流行の理由が見えてくるでしょう。 江戸時代に浮世絵が流行した理由とは ジャンルが多彩な浮世絵は、現在では芸術品として人々に親しまれていますが、江戸時代には、庶民も楽しめる娯楽でした。浮世絵が、日本だけにとどまらず海外でも人気を集めたのには、どのような理由があったか気になる人もいるでしょう。浮世絵が流行った理由を知ることで、より作品の魅力が深まります。 浮世絵に描かれた身近な題材 浮世絵が江戸時代の民衆から人気を集めた理由の一つに、身近な題材が描かれていたことが挙げられます。 浮世絵では、江戸時代の自然豊かな風景を描いた風景画、美しい花や鳥を描いた花鳥画、歌舞伎役者の姿を描いた役者絵、戦場で奮起する武士を描いた武者絵、力士の勇猛な姿を描いた相撲絵などが描かれていました。 例えば、日本特有の四季折々の景色を描いた風景画。 春には華やかで美しい桜が、夏には海や川のせせらぎとともに生き生きとした新緑が、秋には眩しいくらいの紅葉や収穫の様子が、冬には真っ白な雪が人々の暮らす町に降り積もる様子などが描かれており、日本の四季の美しさと人々の暮らしがよりリアルに伝わるでしょう。 当時を生きる人々の身近にあったものが題材となっていたことで、多くの人が親しみを感じられたといえます。 平和なときが長く続いた江戸時代は、町民文化が栄え、人々は娯楽を求めていました。 そこに登場した浮世絵は、時代にあった楽しみの一つであったといえるでしょう。 木版画技術の向上 浮世絵が民衆の間で流行した理由として、木版画技術の向上が挙げられます。 江戸時代、木版画技術が発展したことで、浮世絵は大量生産が可能になりました。そのため、浮世絵が安価で出回るようになり、庶民が入手しやすい状況が生まれました。 また、木版画が開発された当初は、墨一色を使った白黒で摺られています。 時代とともに技術が向上していき、墨絵に筆を使って着色していく丹絵や紅を使用した紅絵が描かれるようになり、その後、絵具に膠や漆を混ぜた漆絵も登場し、多様な手法が誕生していきました。 さらに技術が発展していき、多色摺りの錦絵が開発され、浮世絵の流行はピークに達しました。 錦絵は、浮世絵師の鈴木春信が研究を重ね完成させた技法といわれています。多色摺りが可能になったことで、浮世絵の表現方法が一気に広がったといえるでしょう。 多彩な表現が可能になった浮世絵は、より人々の興味を引きつけ、大衆から人気を集めていました。 庶民に広がった絵画鑑賞 芸者や歌舞伎役者などを描いた役者絵は、浮世絵の中でもより庶民の身近にありました。 歌舞伎は、当時のエンターテイメントの中心であり、歌舞伎役者は、現代でいうアイドルのような存在です。 浮世絵では、歌舞伎役者の華やかな衣装や表情が生き生きと描かれており、江戸時代の大衆を魅了していました。 浮世絵には、ブロマイドやファッション誌のような役割もありました。 木版画技術の発展により安価で手に入るようになったことから、人気歌舞伎役者の絵を自宅で鑑賞したり、描かれた人物のファッションを真似したりと、さまざまな楽しみ方が生まれたといえます。 浮世絵は、流行の最先端を知るための資料であったともいえるでしょう。 なお、現代では10,000円ほどで購入できる浮世絵が、江戸時代では20文前後で販売されていました。 当時、蕎麦1杯が16文程度であったため、現代の価格に直すと数百円から1,000円ほどで浮世絵が購入できたと考えられます。 現在まで高い人気である「ジャポニズム」 ジャポニズムとは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、西洋の芸術や文化に日本の要素が取り入れられ、西洋社会に影響を与えたことを指します。 この期間、日本の浮世絵や陶磁器、木工品などの美術品がヨーロッパや北アメリカで注目され、西洋の芸術家やデザイナーたちに大きな影響を与えました。 ジャポニズムの特徴は、日本の美術や工芸品に見られる独特のデザインや技法が西洋の芸術作品に取り入れられたことです。 特に、浮世絵の影響は顕著で、その明るく繊細な色彩や平面的な表現、独特な構図が、印象派やポスト印象派などの西洋の芸術に影響を与えました。 ゴッホたちも惚れ込んだ浮世絵 ゴッホは、パリで浮世絵を鑑賞し、その鮮やかな色彩や構図に魅了されたといわれています。 当時の西洋では、肖像画や宗教画、戦争画などの題材が多く描かれていました。 日本の浮世絵は風俗画と呼ばれるジャンルで、人々の暮らしをメインにした絵画です。 西洋にはなかった題材を描いていた点も、西洋の画家たちに大きな衝撃を与えたと考えられるでしょう。 西洋画家の中でもゴッホは特に、熱狂的な浮世絵愛好家であったといわれています。 ゴッホの大胆な構図や鮮やかな色使いは、浮世絵からインスピレーションを受けているといわれるほどです。 弟のテオに向けた手紙の中には、葛飾北斎の名が度々登場したり、浮世絵の話題がよく綴られていたりしました。 ゴッホの作品である『タンギー爺さん』の背景にも、浮世絵が登場しています。 弟と2人暮らしをしていた際には、浮世絵の収集を熱心に行っており、浮世絵への大きな愛が伝わってきます。 国内外の展覧会も人気 浮世絵は、国内のみにとどまらず、海外でも高い評価を受けており、コレクターも多くいるなど、その人気は、国内外で常時展覧会が開催されるほどです。 浮世絵人気が高まる中、ひときわ注目を集めているのが「春画」です。 葛飾北斎が描いた『蛸と海女』は、グロテスクな内容といわれることもある作品ですが、19世紀後半にフランスの美術批評家であるエドモン・ド・ゴンクールが評価して以来、ヨーロッパの美術界では、有名な作品となっています。 日本における春画は、19世紀ごろからタブー視されていました。 しかし近年、海外で春画を題材にした研究書が多数出版されたことをきっかけに、春画コレクションを対象としたリサーチが行われています。 このことから、春画に対する興味が人々の間に広がりつつあるともいえるでしょう。 時代を超え世界へ広がる、浮世絵の人気 日本の代表的な文化である浮世絵は、時代を超えて世界中で愛される芸術品です。 海外からの評価が高いとはいえ、日本でも古くから親しまれている作品であるため、国内で鑑賞する機会も多くあります。 浮世絵の時代背景を知ると、より楽しく鑑賞できるでしょう。

2024.11.15

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とは

- 鈴木春信

-

浮世絵に描かれた大きな鯨!江戸時代の捕鯨・名将の逸話

古来より、日本と鯨には密接な関係性があります。 日本では捕鯨が盛んに行われており、鯨は当時の人々の食料として重宝されていました。日本人が生きていくために必要とされていた鯨は、浮世絵でもたびたび描かれています。 巨大な鯨を複数の大判を連ねた続絵で描いた作品は、圧倒的なスケールで人々を魅了していました。 日本人の生活や娯楽に結びついている鯨と捕鯨の歴史をたどり、浮世絵作品の楽しみ方に深みを与えましょう。 浮世絵に描かれた鯨 巨大な鯨は、浮世絵のモチーフにもよくなっており、多くの有名浮世絵師によって描かれています。 有名な作品としては、歌川国芳の『宮本武蔵の鯨退治』、葛飾北斎の『千絵の海 五島鯨突』などがあります。 絵師による描き方の違いを比較しながら楽しむのもよいでしょう。 歌川国芳『宮本武蔵の鯨退治』 歌川国芳(うたがわくによし)の『宮本武蔵の鯨退治』は、宮本武蔵が鯨退治をしたという伝説を基に描かれた作品。 宮本武蔵とは、江戸時代初期に活躍した剣豪で、二天一流剣法の祖ともいわれ、日本の剣道史上もっとも有名な剣豪の1人です。 生涯無敗を誇ったとされる宮本武蔵の苛烈な生き様は、宮本武蔵死後も歌舞伎や浄瑠璃、小説などでたびたび描かれています。 『宮本武蔵の鯨退治』は、伝説的な強さを誇る宮本武蔵が鯨を退治する様子が描かれています。 3枚続きの大判に大きな鯨の絵が描かれ、迫力のある作品です。 波が斜めに描かれている様子から、海が平衡感覚を失うほど荒れ狂っている様が伝わります。空は灰色で暗雲が立ち込めています。 この悪条件の中、宮本武蔵が刀1本で鯨に立ち向かい、剣を突き立てている勇ましい姿が描かれており、ダイナミックな構図が魅力的です。 宮本武蔵の表情には自信が感じられ、その圧倒的な強さを表現しているといえるでしょう。 葛飾北斎『千絵の海 五島鯨突』 葛飾北斎(かつしかほくさい)も鯨の浮世絵を描いており『千絵の海 五島鯨突』は、『千絵の海』シリーズの1つとして知られています。 五島の海に姿を表した大きな鯨を、30艘ほどの船で取り囲み、鯨を入り江に追い込む様子が描かれています。 鯨は尻尾を振り上げ、巨大な波しぶきをたてながら暴れているようにも見えるでしょう。また、銛はまだ刺さっておらず、これから船団が鯨に近づいていき、一斉に銛を打ちこむ様子であるといえます。 肥前国(現在の長崎県)西端にある列島の五島では、現在でも漁業が盛んな地域です。 捕鯨は、紀州熊野灘(現在の和歌山県)や土佐湾(現在の高知県)と並んで、盛んに行われていました。 日本人はいつから捕鯨をしていたのか 四方を海に囲まれた日本では、古来より漁業が盛んに行われてきました。 また、日本の近海が鯨の回遊路にあたっていたため、鯨も大切な食料として盛んに捕鯨を行っていました。 さまざまな鯨が行き交う路の近くに日本列島が存在している環境から、日本人が鯨を捕獲して食す文化が育まれていったと考えられます。 縄文時代から鯨を捕獲する文化は始まっていたとされ、江戸時代初期に入ると鯨組による組織的な捕鯨が開始されました。 のちに網取り式捕鯨と呼ばれる効率的な捕獲方法も開発され、日本における鯨の供給量は増大していきます。 当時、日本にはまだ生肉類を保存する技術がありませんでした。そのため、赤肉や皮類は塩蔵して全国各地へ出荷されています。また、内臓は主に産地でのみ消費されていました。 江戸時代後期になると、アメリカの捕鯨船が日本近海で鯨を乱獲し、資源の確保が悪化してしまいます。 日本の沿岸捕鯨は一時的に衰退の一途をたどりました。その後、明治時代後期にノルウェーから伝わった近代捕鯨が導入され、供給量は回復していきました。 鯨に対峙する様子をダイナミックに描いた浮世絵 江戸時代を中心に当時の捕鯨は、現代よりも技術がなかったため命がけで鯨と対峙していたといえます。 当時の時代背景や捕鯨環境を考えると、浮世絵として描かれている鯨の作品を見る視点も変わってくるのではないでしょうか。 ダイナミックな構図で描かれた迫力のある鯨絵を、当時の様子を想像しながらぜひ楽しんでみてください。

2024.08.15

- 人気浮世絵師

- 浮世絵作品解説

- 葛飾北斎

-

花鳥画浮世絵を高く買取してもらおう | 高額査定のコツやポイントまで

江戸時代ごろから人気を集めているジャンル「浮世絵」。 さらに、そこから複数のテーマに分類され、さまざまな題材が描かれている浮世絵が誕生しています。 現代でも人気のジャンルの一つが、花鳥画浮世絵です。 有名浮世絵師が描いた作品も多く残されており、作家や作品によっては高価買取が狙えます。 浮世絵の美しい花鳥画…高額買取してもらえる? 浮世絵の中でも寛政期以降に人気を広げた花鳥画浮世絵。 浮世絵は、日本画の中でも人気なジャンルの一つで、さらにさまざまなテーマに分かれています。 武将絵や美人画、役者絵、風景画、花鳥画など題材が豊富なのも特徴の一つです。花鳥画浮世絵も人気ジャンルの一つで、作品や作家によって買取価格が高くなると予想されます。 買取時に価値の把握ができるよう、花鳥画浮世絵がどのようなものか知り、高価買取のポイントを押さえることが大切です。 花鳥画浮世絵とは そもそも浮世絵とは、江戸時代から大正時代に描かれた町人の日常生活を表現した絵のことです。 浮世絵にはさまざまなジャンルがあり、その一つが花鳥画浮世絵です。 花鳥画そのものは、花や鳥、昆虫などをモチーフにした絵画を指します。 花鳥画の起源は、六朝時代の中国です。 宋時代以降には、民間の間で寓意を取り入れた花鳥画が広がりを見せます。 日本では、平安時代ごろから花鳥画の制作が始まり、南北朝時代には、禅僧による水墨画の花鳥画が描かれるようになりました。 その後、室町時代に色鮮やかな花鳥画が誕生し、隆盛期を迎えます。 桃山時代には、日本ならではの様式が確立され、江戸時代中期ごろからは、写実的な作品が多く制作されるようになりました。 花鳥画浮世絵は、俳諧や狂歌などの当時の文芸との関係性が深かったため広がりを見せました。寛政期を境に、当時の浮世絵2大ジャンルであった美人画と役者絵は、徐々に後退しています。 のちに風景画や花鳥画などがメインとなった浮世絵が多く描かれるようになりました。 花鳥画浮世絵は高く売れる? 江戸時代に暮らす人々の生活を描いた浮世絵には、ジャンルがさまざまあり、花鳥画浮世絵もその一つです。 花鳥画浮世絵は、日本だけではなく海外からも高く評価されている絵画で、作品によっては高価買取が狙えます。花鳥画浮世絵の価値は、描いた絵師が誰であるかも大きく関係しています。 歴史的に有名な絵師が描いた花鳥画浮世絵であれば、高値で買い取ってもらえることも。描いた絵師を確認するためには、落款やサインをチェックしましょう。 また、鑑定書や付属品がある場合は、一緒に査定に出すと評価が上がります。 有名絵師が描いた花鳥画浮世絵ほど、偽物も出回っています。 そのため、自宅にある花鳥画浮世絵の真贋や価値を知りたい方は、プロの査定士への査定依頼がお勧めです。 著名な浮世絵師も花鳥画を描いた 江戸時代の始まりとともに町民の間に広がりを見せた浮世絵。 日本絵画の一つでジャンルもさまざまあります。 有名な浮世絵師も花鳥画浮世絵を多く手掛けています。花鳥画浮世絵を描いた有名浮世絵師は、西村重長・歌川広重・小林清親などです。 有名な浮世絵師と人気作品をチェックし、自宅にある花鳥画浮世絵は、高価買取してもらえるかの判断材料にしましょう。 江戸時代初期に活躍した、西村重長 作家名:西村重長(にしむらしげなが) 代表作:『新吉原月見之座舗』『竹田新からくり』 生没年:1697年?-1756年 西村重長は、江戸時代の初期に活躍した浮世絵師です。 鳥居派の中でもとくに鳥居清信風の漆絵による役者絵を描いていました。その後は、西川祐信や奥村政信風のテイストも取り入れ、漆絵美人画や浮世絵、花鳥画、歴史画、風景画などの紅摺絵も描いています。 西村重長は、多彩な浮世絵師で墨線を使わず、紅、黄、緑、鼠色で摺った無線絵の一種である「没骨の水絵」と呼ばれる技法の作品も多く描きました。それらの作品は、のちに石川豊信・鈴木春信・礒田湖龍斎らの画風にも影響を与えたといわれています。 また、江戸通油町(現・東日本橋)の地主でもあり、晩年は神田で古書店を開業しています。 西村重長は、多くの浮世絵作品を手掛け、花鳥画浮世絵も描いたとされていますが、現代まで残されている作品は少ないのが現状です。 歌川広重の描いた、花鳥画 作家名:歌川広重(うたがわひろしげ) 代表作:『名所江戸百景 水道橋駿河台』『東都名所 日本橋之白雨』 生没年:1797年-1858年 歌川広重は、多くの人気風景画を残していることで有名ですが、実は花鳥画も多く手掛けています。その数は数百点にものぼるといわれており、多くの作品が短冊型で制作されています。 歌川広重が描く花鳥画浮世絵の特徴は、静止画でありながらも躍動感のある生き生きとした鳥の描写です。 ツバメやカワセミ、千鳥などが飛翔する様子や枝にとまった瞬間の様子、身体をさかさまにして枝にぶら下がる様子など、さまざまなシチュエーションの鳥を描いています。歌川広重が描いた花鳥画浮世絵には『水葵に鴛鴦』『萼あじさいに川蝉』などがあります。 ”最後の浮世絵師”小林清親の描いた、花鳥画 作家名:小林清親(こばやしきよちか) 代表作:『東京五大橋之一両国真景』『於黄海我軍大捷第一図』 生没年:1847年-1915年 小林清親は、15歳の時に父が亡くなったことをきっかけに元服して家督を継ぎ、幕臣となりました。 第15代将軍徳川慶喜のもとで多くの合戦に参加しています。 その後、江戸幕府がなくなると、母親とともに徳川慶喜らを追って静岡に移住しました。母が亡くなった27歳ごろには、東京に戻り絵師としての活動を本格化させました。 西洋画家に師事したといわれていますが、誰に師事したかは明確になっておらず、一説では、イギリス人の風刺画家「チャールズ・ワーグマン」に師事していたといわれています。 小林清親の本格的なデビューは、1876年と明治時代に入ってからでした。 風刺画や風景画を多く手掛けていた小林清親ですが『鶏と蜻蛉』『柿に目白』など花鳥画も描いています。 人気の花鳥画浮世絵の買取は、プロの査定士へ相談を! 現代でも人気の高いジャンルの一つである花鳥画浮世絵。 多くの有名浮世絵師によって描かれており、作品や作家によっては、高価買取が狙えるでしょう。高価買取を狙いたい方は、まず手持ちの花鳥画浮世絵が、どの浮世絵師によって描かれているかのチェックがお勧めです。 また、買取価格には、作品の保存状態も大きく影響します。 破れやシワ、シミなどが目立つ状態だと、買取価格は下がってしまうでしょう。作品の買取を考えている場合は、保管方法にも気を遣うことが大切です。 自宅に眠っている花鳥画浮世絵がある方は、ぜひ一度プロの査定士へ査定を依頼してみてくださいね。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵 買取

- 浮世絵作品解説

- 歌川広重

-

人気の浮世絵・武者絵は高価買取が期待できます

浮世絵はさまざまな題材を描き、美人画や風景画などいくつもの人気ジャンルがあります。 その中でも武者絵は、国内外で高い人気を得ているものです。武者絵は、江戸時代から明治時代にかけて多く制作され、次々と人気絵師を生み出しました。 武者絵は、国内でも海外でも評価が高く、慎重に業者を選べば高価買取も期待できるジャンルです。作品の状態や絵師・描かれた題材・描かれた年代などにより、価格は大きく変動します。そのため、真贋や価値を適正に見極められる買取業者を選ぶことが大切です。 武者絵の浮世絵は高価買取のチャンス 武者絵の浮世絵は人気のジャンルであり、作家や作品によっては高価買取が期待できます。 有名な絵師の作品や保存状態の良い作品には高値がつきやすく、鑑定書や付属品の有無などにより価格が変動するのが一般的です。 作品の価値を適正に査定できる買取業者に持ち込むことで、高価買取のチャンスと巡り会えるかもしれません。 武者絵の浮世絵を買取してもらう際は、専門の買取業者に依頼しましょう。 武者絵とは 武者絵とは、歴史や伝説・神話に登場する武士や英雄の姿、戦いが描かれた絵を指します。 江戸時代から明治時代にかけて、武者絵は多くの浮世絵師の手によって描かれました。 武者絵の代表的な絵師として、浮世絵を確立させた菱川師宣(ひしかわもろのぶ)や、武者絵の最盛期を作り上げたといわれる歌川国芳(うたがわくによし)などが挙げられます。武者絵は、美人画や風景画と比較しても遜色ないほどの人気を誇り、徳川家以外の武将を英雄視することを危惧した江戸幕府により、規制の対象にもなりました。 武者絵は買取してもらえる? 武者絵は国内外で人気の高いジャンルであり、買取業者にて査定・買取を依頼できます。 買取価格は、作品の状態や作者・描かれた時代などにより変動するため、武者絵の知識や査定の経験が豊富で、作品を適切に評価できる買取業者を選ぶことが大切です。 有名浮世絵師も描いた、武士の世界 浮世絵の中でも人気のジャンルである武者絵は、数々の有名浮世絵師により描かれました。 歴史や伝説の中で語られてきた多くの武将や英雄を、名のある絵師たちはどのように描いたのでしょうか。 菱川師宣 菱川師宣は、浮世絵の先駆者として語られることの多い絵師であり、江戸時代前期に活躍しました。 1630年ごろ(寛永年間の中期)に、現在の千葉県鋸南町保田で生まれたと推定され、幼少期から絵の才能を発揮し、狩野派や土佐派などに触れ、独学に近い形で絵を修行したのち江戸に出ます。 江戸に出てからは絵本の挿絵で人気を博しました。 挿絵では市井の女性や名所の風景などを木版画で描き、これが浮世絵へと発展していきます。 菱川師宣が好んで描いた題材は江戸の庶民であり、中でも「見返り美人」は浮世の女性を色鮮やかに描いた肉筆画で、彼の代表作といえるでしょう。 また、彼の作品には『武家百人一首』や『大江山酒呑童子図』、『大和武者絵』など、多くの武者絵も残されています。 菱川師宣は「墨摺り(すみずり)」という技法で武者絵を多数制作しました。 墨摺りとは、墨一色で版画を刷り、濃淡や線のタッチだけで多彩な表現を可能にする技法です。 さらに、墨で表現された絵の上に色彩を加える技法も駆使し、色合いや雰囲気などをより細やかに描き出すことも得意としていました。国内外で、今なお高い人気を誇る浮世絵を創始した功績は計り知れません。 勝川春亭 勝川春亭(かつかわしゅんてい)は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、武者絵や役者絵で名を馳せた勝川春英の門人です。 本名は、山口長十郎(中川長十郎との説もあり)ですが、勝川を称し、松高斎や戯墨庵・耕煙山樵・及壺・宮山人などの号を持ちました。 勝川春亭は数多くの錦絵(木版画浮世絵の一種で分業が特徴)を描き、役者絵や美人画・名所絵など多様な作品を残しましたが、錦絵で最も多く描いたのが武者絵でした。2枚や3枚の絵を横に連ねて一つの画面を作る「二枚続」や「三枚続」など、武者絵としては斬新な手法を積極的に取り入れ、迫力ある作品を残しています。勝川春亭の用いた形式は、次の世代の歌川国芳を輩出する土台となりました。 代表作のひとつである武者絵『巴御前武蔵三郎左衛門有国(ともえごぜんむさしさぶろうざえもんありくに)』は、平家の残党である武蔵三郎を、源義仲軍の女性武将・巴御前が討伐するシーンを描いた作品です。 巴御前の勇敢さや、討たれる武蔵三郎の悲壮さを迫力ある画面に表現しています。 また、『石橋山合戦(いしばしやまかっせん)』は、源頼朝軍の佐々木高綱が、殿(しんがり)として平家軍の追撃を立ち阻む様子が激しいタッチで描かれた、三枚続の大作です。 歌川国芳 歌川国芳(うたがわくによし)は、1797年(寛政9年)ごろに江戸で生まれました。 幼少期から浮世絵に親しみましたが、12歳ごろの作品である『鍾馗提剣図(しょうきていけんず)』が人気浮世絵師の歌川豊国に高く評価され、豊国のもとで修行に励むことになります。 しかし、師である豊国や兄弟子の歌川国貞の人気に追いつくことのできない不遇の時代が続きました。 歌川国芳にとっての転機は、1827年ごろに中国の古典小説『水滸伝』の登場人物を描いた『通俗水滸伝豪傑百八人之壹人(つうぞくすいこでんごうけつひゃくはちにんのひとり)』でした。 江戸でも人気のあった水滸伝の登場人物を一人ひとり描いたこの作品がきっかけで、彼は「武者絵の国芳」という異名を獲得します。歌川国芳の武者絵は、画面から飛び出さんばかりの迫力ある構成と、躍動感あふれる人物描写が特徴でした。 『通俗水滸伝豪傑百八人之壹人』の一つ『浪裏白跳張順(ろうりはくちょうちょうじゅん)』は、水滸伝の登場人物である張順を描いた作品で、作中の豪傑たちのダイナミックな描写には、歌川国芳による武者絵の特色が存分に発揮されています。 また、風刺やユーモアを交えた作品で江戸幕府を批判し、江戸町人の人気を得たという反骨精神も、彼の魅力を物語る一面といえるでしょう。 武者絵には歴史上の人物も数多く描かれた 武者絵には、多くの人々に馴染み深い、歴史上の人物も数多く描かれています。 太平の世である江戸時代では、戦国時代の武将は伝説上の人物のようになっていたのでしょう。 有名な浮世絵師たちによって描かれた、歴史上の人物を画題とした作品とは、どのようなものでしょうか。 『加藤清正公図』(葛飾北斎) 『加藤清正公図』は、ゴッホやドガにも影響を与えたとして世界的にも有名な、葛飾北斎による作品です。 葛飾北斎は、1760年(宝暦10年)に現在の東京都墨田区に生まれ、幼いころから絵を描くことに熱心でした。 成長して浮世絵の彫師として下積みの時代を送りますが、あるとき絵師になることを決心し、勝川春章の門人となりました。19歳ごろから勝川春朗として錦絵を世に出しますが、その後は勝川派から離れ、美人画や風景画・妖怪絵など多彩な作品を残しています。 そんな葛飾北斎が40歳のときに描いた肉筆の武者絵が『加藤清正公図』です。 加藤清正は、豊臣秀吉の先鋒として活躍した戦国武将で、秀吉の死後は徳川家康に従いました。関ヶ原の戦いの後は肥後熊本藩主となり、現在の熊本城を築城した人物としても有名です。 『加藤清正公図』は、葛飾北斎の武者絵の中でも傑作とされており、猛将らしい清正公の気迫や宴席での余裕ある雰囲気などを巧妙に描いています。色彩や構図にも独特の美しさがあり、葛飾北斎の画力がいかに優れているかを感じられるでしょう。 『藤原保昌月下弄笛図 』(月岡芳年) 月岡芳年(つきおかよしとし)は1839年(天保10年)に生まれ、幕末から明治半ばにかけて浮世絵師として活躍しました。 本名を月岡米次郎(つきおかよねじろう)といい、12歳で歌川国芳に弟子入りし、武者絵や役者絵を次々と発表します。 27歳のときに、兄弟子の落合芳幾と競作した『英名二十八衆句』は、その凄惨な流血描写や死体描写から「血みどろ絵」や「無惨絵」と呼ばれ、江戸川乱歩や三島由紀夫など後世の文学者らの興味を集めたことでも有名です。月岡芳年は、幕末から明治にかけて激動の時代を生き、戊辰戦争や西南戦争などの戦争も錦絵に描きました。 月岡芳年が1883年(明治16年)に残した大判の三枚続が『藤原保昌月下弄笛図』です。 傑作のひとつに数えられるこの作品は、盗賊の「袴垂(はかまだれ)」が、貴族であり優れた武人でもある藤原保昌(ふじわらのやすまさ)を切り殺そうと隙をうかがうも、笛を吹きながら付け入る隙を与えない保昌を相手に、動けずにいる緊迫した場面を描いた作品です。多くの分野で多彩な才能を見せる月岡芳年は、浮世絵の人気を支えた歌川国芳にも比肩しうるほどの人気を誇っています。 『武田上杉川中島大合戦』(歌川国芳) 江戸時代後期に活躍した歌川国芳は、30歳ごろに江戸で流行していた中国の小説『水滸伝』の登場人物を描いた『通俗水滸伝豪傑百八人之壹人』で一躍人気絵師となりました。歌川国芳の出世作として知られるこの作品は、その後の水滸伝ブームの火付け役となりました。 そして、「武者絵の国芳」とあだ名された歌川国芳の、躍動感あふれる大胆な構図と類まれな画才が存分に発揮された作品が『武田上杉川中島大合戦』です。 武田信玄と上杉謙信との間で5度にわたり繰り広げられた川中島の戦いは、1561年(永禄4年)に行われた4戦目に佳境を迎えます。この合戦における最大の見どころは、何といっても武田信玄と上杉謙信の一騎打ちでしょう。 画面右の謙信が斬り掛かり、画面中央の信玄がそれを軍配で受け止める場面が、流れる川の激しさとともに大迫力で描かれています。鮮やかな色彩とダイナミックな構図で見る者を惹きつけるこの作品は、「武者絵の国芳」の真骨頂といえるでしょう。 人気の浮世絵・武者絵の買取は、プロの査定士へ相談を! 武者絵の浮世絵は、歴史や伝説上の人物の活躍、有名な合戦や物語の一場面を描いた絵です。 江戸時代から明治時代にかけて、多くの人気浮世絵師がさまざまな武者絵を描き、好評を博しました。武者絵は愛好家が多数おり、海外での人気も高いため、優良な買取業者を選べば高価買取が期待できます。 人気浮世絵師が描いた作品には高値がつきやすいですが、落款や署名があればさらに価値が高まるでしょう。保存状態や付属品の有無も価格を左右するため、保管の仕方に気をつけなければなりません。 また、一点物である肉筆画や、木版画の初摺りも、希少価値という観点から評価額が高い傾向があります。 適正な価格をつけてもらうためには、プロの査定士に見てもらうのが最適です。 人気の浮世絵・武者絵の買取はプロの査定士のいる浮世絵買取店に相談してみてはいかがでしょうか。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵 買取

- 浮世絵とは

- 葛飾北斎

-

美人画浮世絵を買取してもらおう | 誰もが知る名作・名絵師なら高額査定も期待大

浮世絵の中でも特に美しい女性の姿を描いたものを美人画と呼びます。 美人画は人気が高く、さまざまな作家が取り組んできたため、誰もが知る名作も多数あります。『見返り美人図』は美人画の代表例です。 高価買取が期待できる作品もあるため、美人画を持っている方は、査定してもらうのがお勧めです。 美人画の概要や主な人気作品についての知見を深め、所有する美人画の価値を確認できるようにしましょう。 人気の美人画浮世絵を買取してもらおう 身の回りのさまざまなものを題材とした浮世絵は、いくつかのジャンルに分けられます。 中でも美しい女性をテーマとしているのが美人画です。 美人画は、浮世絵が誕生したころから一貫して人気のジャンルだったため、さまざまな作家により数々の名作が残されています。 美人画浮世絵とは 美人画とは、美しい女性を描いた浮世絵です。 遊女や歴史上の人物、お店の看板娘などの美しいと評判だった女性をモデルとすることが多いものの、本人そっくりに描かれるとは限りません。むしろ、女性個人をありのままに描くよりも、理想の女性像を表現することが美人画の主流でした。 当然、美人と言われる基準は、時代によって少しずつ異なります。 時代や絵師による表現の違いを比べるのも、美人画の楽しみと言えるでしょう。 美人画浮世絵は今でも人気が高い 美人画は、浮世絵の中でも特に人気の高いジャンル。 日本国内だけでなく海外にも愛好家がいる浮世絵は、芸術作品として買取してもらえる可能性があります。 特に有名作家の作品であれば高く売れると期待できます。 遺品整理や相続で得た浮世絵を手放すのであれば、一度査定してもらうとよいでしょう。 作家名が分からないものも相談してみるのがお勧めです。専門知識を持つ査定士が査定した結果、高い価値が付くかもしれません。 有名すぎる美人画『見返り美人図』 浮世絵の美人画における代表作と言えば、菱川師宣(ひしかわもろのぶ)の『見返り美人図』。 17世紀に描かれた『見返り美人図』は、かつて切手の図柄として採用されたり、教科書に掲載されたりしたため、浮世絵の中でも特に知名度の高い作品ではないでしょうか。赤い着物を着た一人の若い女性が、ふと振り返った瞬間を捉えたこの作品は、構図の巧みさなどの点で、後世にまで大きなインパクトを与えたと言われています。 浮世絵の祖といわれる菱川師宣 『見返り美人図』を描いた菱川師宣は、浮世絵の祖と言われています。 そもそも浮世絵とは、人物や風景など身近なものを題材とする風俗画のこと。 現代では、浮世絵と言えば版画形式の浮世絵版画を指しますが、始めは他の絵画と同様に浮世絵も筆で紙や布に描かれていました。これを肉筆浮世絵と言います。 肉筆浮世絵は一枚ごとに絵師が手描きするため、制作に時間やお金がかかります。そのため、初期の浮世絵は庶民が気軽に手に取れるものではありませんでした。 しかし、菱川師宣が木版画の技術を使い、一枚の絵を大量に擦る方法を発明したことで、状況は大きく変化しました。 本の挿絵を描く仕事をしていた菱川師宣が、絵だけを観賞用として別に擦り、それが大衆に受け入れられたのが、浮世絵版画が生まれたきっかけです。 大量生産が可能になったことで一枚あたりの価格が下がり、庶民でも浮世絵を入手しやすくなりました。 これがきっかけで浮世絵は、大衆文化の一つとして大きく発展を遂げることになったのです。 同時に、浮世絵版画を生み出した菱川師宣は「浮世絵の祖」と呼ばれるようになりました。 なお、菱川師宣が活躍したころは白黒のみだった浮世絵版画は、その後、技術の発展により何色も重ねた色鮮やかな表現が可能になりました。 18世紀に活躍した葛飾北斎(かつしかほくさい)の『富嶽三十六景』のような多色擦りの浮世絵版画は「錦絵」と呼ばれています。 安く大量生産が可能になった浮世絵版画は、写真の技術がなかった江戸時代には、マスメディアの役割も果たしていたと言われています。 例えば、葛飾北斎の『富嶽三十六景』、歌川広重の『東海道五十三次』といった風景画は、絵葉書や旅行ガイドの代わりでもありました。 また、遊女や看板娘などを描いた美人画は、広告の役割も担っていたと考えられています。 『見返り美人図』の見どころ 江戸時代から昭和に至るまで数多くの美人画が描かれてきた中で『見返り美人図』が特に有名なのには、いくつかの理由があります。 その理由の一つが、構図です。 実は菱川師宣より前まで、美人画と言えば一枚の絵の中に複数の女性が描かれるのが一般的でした。複数人を描くほうが、風俗が伝わりやすいためです。 一方、『見返り美人図』では一人だけを描くことで、女性に視線が集中する効果を狙ったのでしょう。 この作品以降、女性一人だけを登場させる構図は浮世絵の定番となりました。 また、体勢や視線の向きに細かく気を配った構図も『見返り美人図』の見どころです。 現実には、やや無理のある体勢だと言われていますが、女性の美しさを際立たせています。そして、あえて背景に何も描かなかったのも、女性の動きや美を強調するためだと言われています。 『見返り美人図』は当時から人気が高く、「師宣の美女こそ江戸女」と言われるほどでした。 その理由は、女性のファッションにあります。 当時の美人画は実在する女性をありのままに描くというより、理想の美女を具現化することに重きが置かれていました。 そのため、『見返り美人図』に登場する女性は高級な着物に身を包み、髪型や帯の結び方は当時の流行に沿っています。見るだけで最先端の流行が分かる美人画は、江戸時代の人にとってファッション誌の代わりでもあったのでした。 また、現代の私たちにとっては、当時の風俗を伝えてくれる資料としての価値もあります。 なお、『見返り美人図』は、菱川師宣が直接描いた肉筆浮世絵であり、版画ではありません。 菱川師宣は浮世絵版画を生んだ絵師として有名ですが、同時にさまざまな肉筆浮世絵も手掛けています。 『見返り美人図』は同じものが存在しない肉筆浮世絵であるという点も、評価が高い理由として挙げられます。 一世風靡した、鳥居清長の美人画 18世紀末の天明年間に美人画で一世風靡したのが鳥居清長(とりいきよなが)。 江戸出身の絵師である鳥居清長の作品では、すらっとした8等身の美女が目を引きます。また、儚げというよりは堂々として健康的な女性たちを多く描いたことも特徴です。 鳥居清長の美人画にはもう一つ、背景が描かれているという特徴があります。 美人画では美女のポーズや着物、表情などに注力し、『見返り美人図』のようにあえて無背景とするものは少なくありませんでした。 一方、鳥居清長の美人画では、背景として江戸の風景が写実的に描かれており、このように美人画の背景に江戸の風景を細かく描写したのは、鳥居清長が初めてだと言われています。 彼の描く長身で健康的な美女は、背景に描かれた江戸の風景から江戸のヴィーナスまたは天明のヴィーナスと呼ばれることも。 代表作は『美南見十二候』、『風俗東之錦』。 鳥居清長の作品は、特に海外でも高い人気を誇っており、外国の美術館にも多くの作品が収蔵されています。 誰もが一度は見たことがある『ポッピンを吹く娘』 喜多川歌麿(きたがわうたまろ)は、江戸時代中期にあたる、18世紀半ばに活躍した絵師です。美人画を得意とし、彼がモデルにした女性は、あっという間に江戸中で有名になったと言われています。 『婦女人相十品 ポッピンを吹く娘(ビードロを吹く娘)』は、1790年ごろに発表されました。 『婦人人相十品』という、女性がさまざまな仕草をしているシーンを切り取った10枚の大判錦絵から構成されているシリーズのうちの一枚です。 ポッピンとは、長くて細い首を持ったフラスコのようなガラス製のおもちゃのことです。 江戸時代後期にオランダから伝わり、ビードロとも呼ばれ、首の部分から息を吹き込んで音を鳴らして遊びました。 喜多川歌麿の美人画の特徴は、胸から上を大きく描く構図だと言えます。この『ポッピンを吹く娘』でも、あえて全身を描かずに上半身だけにフォーカスしています。 喜多川歌麿はこうした「美人大首絵」と呼ばれる構図の作品を多く残しています。 また、この作品では女性が着ている衣装や小道具であるポッピンも見どころです。 市松模様は、当時流行していた柄で、振袖を着ていることから若い未婚の女性であることが分かります。また、舶来品であるポッピンを持っていることや、ガラス細工のついたかんざしから裕福な家の娘であることも示されています。 江戸時代後期には美人画浮世絵にも変化が… 江戸時代後期に入ると、美人画にも従来とは異なる傾向が見られるようになりました。 当時、主に遊女をモデルとする美人画で人気があったのが、絵師の渓斎英泉(けいさいえいせん)です。 渓斎英泉は絵師としてのキャリアの前半では、師匠に倣って細い線で優美な女性像を制作していました。しかし、徐々に独特の美人画を発展させていきます。 大首絵を得意とした彼の美人画では、女性たちがみな猫背で下唇を突き出すような姿で描かれるという特徴がありました。 その表情は、どこか思い詰めているような、厭世的な雰囲気を感じさせます。 渓斎英泉が活躍した19世紀前半は、次々と来航する外国船やそれに刺激された尊王攘夷運動などにより、人々は不安定さを感じていたと考えられています。そうした世相にマッチしていたことが、渓斎英泉の美人画が人々の心をつかんだ理由だったのでしょう。 また、彼の画風に影響を受けた絵師として、歌川国貞(うたがわくにさだ)が挙げられます。 同時代に活躍した二人は、幕末の退廃的な美を描いた絵師として評価されています。 しかしこの頃に起きた「天保の改革」の一つとして、1842年頃からの数年間にわたって浮世絵の制作が厳しく制限されるという事件が起こりました。美人画を含む浮世絵は、風紀を乱すものとして処罰の対象となるおそれがあったのです。 これをきっかけに渓斎英泉は、文筆業に専念するようになり、浮世絵作家としての活動を終えたのでした。 大正の浮世絵師、竹久夢二 竹久夢二(たけひさゆめじ)は、明治時代末から大正時代にかけて活躍した画家です。 日本画の技法を用いた竹久夢二の作品は、厳密に言えば浮世絵ではありません。しかし、多くの美人画を描いたため、「大正の浮世絵師」と称されることもありました。 竹久夢二の美人画は、白いうりざね顔にやや離れた大きな目、曲線を強調したボディラインなどが特徴です。 その女性像は「夢二式美人」と呼ばれ、大正ロマンの象徴ともなりました。 竹久夢二は、絵画だけでなく、書籍の装丁や広告宣伝、日用雑貨などのデザインも多数手掛けていました。そのため、彼の美人画は当時から大衆の間で絶大な人気があり、「夢二式」という言葉が美人の代名詞として使われるほどでした。 美人画浮世絵の買取は実績ある買取専門業者へ相談を 美人画は江戸時代から現代に至るまで浮世絵の人気ジャンルの一つ。 菱川師宣の『見返り美人図』を始め、これまでに多くの名作が生まれてきました。 それぞれの時代の理想の女性を描いた美人画には、当時の流行や世相が反映されていることも魅力です。 人気の美人画は、高く買取してもらえる可能性があります。 ただし、浮世絵は作家や作品によって買取価格が異なるため、実績ある買取業者へ相談することが大切です。 鳥居清長や喜多川歌麿などの有名作家のものや、保存状態のよい作品、肉筆浮世絵などが特に買取価格が高くなりやすい浮世絵の例です。 シミやカビなどの汚れがあっても買取してもらえるケースもあります。 処分予定の美人画は、査定を依頼してみてはいかがでしょうか。

2024.08.13

- すべての記事

- 浮世絵 買取

- 鳥居清長

-

富士山や江戸の町…風景画浮世絵を買取してもらおう

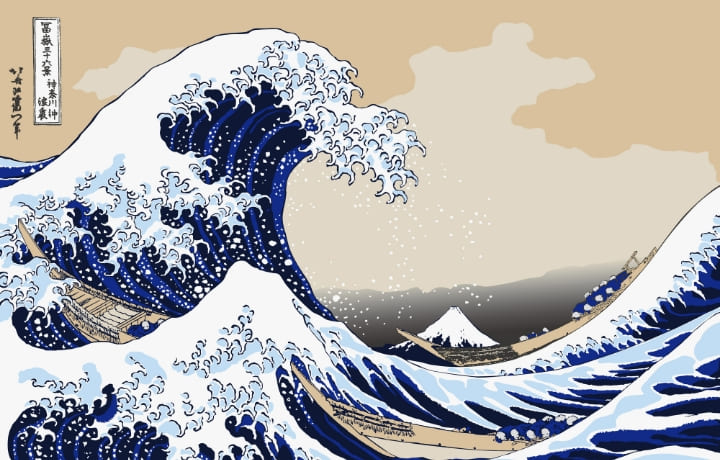

江戸時代から明治時代にかけて、庶民の娯楽として広まった浮世絵。 なかでも、風景を描いた作品は、独創性に富んだものが多く、幅広い層に人気があります。 葛飾北斎の『富嶽三十六景』や歌川広重の『名所江戸百景』など、誰しも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。 浮世絵の買取を希望する場合は、専門の買取業者に査定をお願いするのがお勧めです。 有名な作品や、状態の良い作品は、高く売れるチャンスがあります。 風景画浮世絵をお持ちの方は、買取業者に持ち込んでみてはいかがでしょうか。 風景画の浮世絵は高価買取のチャンス 風景画の浮世絵は、独特の色彩表現や構図により国内外で人気があります。 有名な絵師の作品や、劣化が少なく保存状態の良いもの、大きなサイズのものなどは、高価買取のチャンスです。浮世絵の多くは木版画として大量に印刷され、庶民にも入手しやすかったため、思わぬところに保管されている場合があります。 風景画浮世絵とは 風景画浮世絵とは、江戸町人の生活を描いた浮世絵の中で、主に風景に焦点を当てた作品です。 「浮世」つまり仏教用語でいうところの「儚い世」が、やがて「現世の楽しみ」を意味するようになります。そして浮世絵では、遊女や役者などの町人の暮らしから歴史物語など、多様な題材が描かれるようになりました。 日本における風景画は、中国美術の影響が色濃い「山水画」として発達しましたが、浮世絵の1ジャンルとして独立したのは、18世紀末ごろです。 幕府が武者絵や役者絵に対する規制を強めると、風景画というものが脚光を浴びるようになります。 風景画浮世絵で描かれるのは、江戸や京都の街並み、富士山の眺めなど、日本人に馴染み深い景観です。 山水画のような理想化された自然の風景ではなく、日本人なら誰もが見たことがあるような写実的でどこか身近な風景こそが、浮世絵で描かれる風景画です。 風景画の代表作といえば、葛飾北斎の『富嶽三十六景』や歌川広重の『東海道五十三次』を思い浮かべる人は多いでしょう。風景画浮世絵は、美しく身近な自然や街並みの姿を描くのみならず、当時を生きた人々の価値観や感性をも反映しています。 風景画浮世絵は買取してもらえる? 風景画浮世絵は、美術品としての価値があるだけでなく、当時の生活や文化を今に伝える貴重な資料でもあるため、多くの需要があります。 そのため、多くの買取業者が存在し、査定や買取を行っています。 しかし、作者や作品の状態、描かれたテーマなどにより買取価格が大きく変動することも。 風景画浮世絵を査定してもらう際は、真贋を見極め適正な価格つけられる業者を選ぶことが重要です。 誰もが知る『富嶽三十六景』は代表的な風景画 風景を描いた浮世絵として、大半の人が思い浮かべるのは、葛飾北斎の『富嶽三十六景』ではないでしょうか。 激しい白波に翻弄される小舟と、遠景に佇む富士山を描いた『神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)』。 這うように青黒く広がる樹海と、朝日を浴びて真っ赤に染まる富士山を描いた『凱風快晴(がいふうかいせい)』。 これらは、誰もが一度は目にしたことがあると言っても過言ではない、あまりに有名な風景画浮世絵です。 『富嶽三十六景』とは 『富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)』は、1831年〜1834年(天保2年〜5年)にかけて刊行された、葛飾北斎(かつしかほくさい)による大判の版画集です。 葛飾北斎の晩年に描かれた風景画のシリーズで、さまざまな季節や場所から眺めた富士山が色鮮やかに描写されています。 富嶽三十六景の刊行当時、葛飾北斎は70歳を超えていましたが、老いてなおその画力は、さらに洗練されていきました。富士山をテーマにしていますが、富士山を眺める人々やその周辺の様子などを巧みに描いており、葛飾北斎の観察力や構図力・色彩センスが存分に感じられるシリーズです。 なかでも『神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)』は、富嶽三十六景の代表作であるだけでなく、浮世絵を代表する作品として世界中で知られています。画面手前では荒れ狂う白波に小舟が揉まれ、画面奥には泰然と構えた富士山の姿が対照的に描かれています。 信仰の対象や観光地として人々の心に深く根ざしていた富士山。 当時流行した、藍色の絵具や鮮やかな赤色を用いて描いた『富嶽三十六景』は、国内外に大きな反響を巻き起こし、そのあまりの人気ぶりに、当初の36図版に加えて追加の10版が刊行され、富嶽三十六景は全46景となったほどです。 三大役物 富嶽三十六景の中でも、「三大役物」と呼ばれ、ひときわ人気の高い作品があります。 その3つとは『神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)』・『凱風快晴(がいふうかいせい)』・『山下白雨(さんかはくう)』です。 『神奈川沖浪裏』 『神奈川沖浪裏』は、葛飾北斎による作品の中でも最もよく知られたものの一つです。白波の迫力と、遠くに見える富士山の落ち着いた姿が対照的に描かれています。 『凱風快晴』 『凱風快晴』という題名に心あたりがない場合でも、「赤富士」といえばすぐにわかる人は多いかもしれません。『凱風快晴』の画面で、朝日に照らされ真っ赤に染まる富士山と裾野に広がる樹海の背景には、真っ白な雲と青空が広がっています。 空と雲と富士山という単純すぎるほどの構成要素ですが、それぞれが細部まで緻密に描かれ、見るほどに魅力が増す傑作です。 『山下白雨』 『山下白雨』は、「黒富士」とも称され、富士の裾野に黒雲が広がり、稲妻が宙を引き裂く様が描かれています。雷雨のふもととは対照的に、山頂付近は明るい色調で描かれ、富士山の高さや雄大さが巧みに表現されています。 「黒富士」と「赤富士」では、描かれている雲の形や光の様子が異なり、季節ごと変化する富士山の姿を感じられるでしょう。 歌川広重が描いた風景画『名所江戸百景』 江戸時代後期の浮世絵師である歌川広重(うたがわひろしげ)は、風景画の名手として知られています。 『東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)』や『名所江戸百景(めいしょえどひゃっけい)』など、多くの優れた作品を残しました。 『名所江戸百景』 『名所江戸百景』は、1856年〜1858年(安政3年〜5年)にかけて歌川広重が制作した連作浮世絵です。 江戸の名所や景観・町人たちの暮らしを描いた作品群であり、浮世絵師・歌川広重の集大成とも位置付けられます。名所として古くから知られる場所だけでなく、何気ない江戸近郊の景観が、四季ごとに斬新な構図で描かれています。 『大はしあたけの夕立』 『大はしあたけの夕立』は、隅田川にかかる「大はし」の上を、雨から身を隠しながら渡る人々と、対岸の「あたけ」(安宅丸という船が繋留されていたことに由来)がぼやけて見えないほどの豪雨を描いた作品です。 墨の濃淡で表現された直線により、雨の強さや方向性が示されており、橋と河岸が斜めに交差する構図により、奥行きやダイナミックな雰囲気が演出されています。また、版木に水を含ませることにより絵具を滲ませ、遠くに見える対岸の街並みをぼかした表現も特徴的です。 橋を渡る人々の慌てた様子や、激しく叩きつける雨の音までも聞こえてくるような、リアルさが感じられる作品でもあります。 この作品は、印象派の画家ゴッホが模写したことでも知られ、歌川広重の画力が如実に伝わってくる傑作と言えるでしょう。 『亀戸梅屋舗』 名所江戸百景の一枚である『亀戸梅屋舗(かめいどうめやしき)』は、江戸の亀戸にあった梅の名所を描いた絵。 画面の一番手前に、視界を遮るように大きく描かれた梅の木が特徴的です。 背景には梅屋敷の庭や訪れる人々が見えます。 画面上半分の赤と、下半分の青が対比を強調しており、鮮やかな色彩にも歌川広重の多彩な表現を感じられるでしょう。 1857年(安政5年)にシリーズの30作目として描かれた作品で、春の風景を題材にして人気を博しました。 この作品の「梅屋敷」とは、豪商・伊勢屋彦左衛門(いせやひこざえもん)の別荘として建てられた「清香庵」を指します。 清香庵の梅林は、大変見事であると評判で、8代将軍である徳川吉宗も訪れたほどの名所でした。 『大はしあたけの夕立』とともに、『亀戸梅屋舗』もゴッホが模写した絵として知られています。ゴッホは浮世絵の中でも、歌川広重の作品から特に大きな影響を受けました。切り取られた構図や装飾的な色使い、強い輪郭線などを自分の作品で試すために、ゴッホは歌川広重の作品を模写したといわれています。 『浅草金龍山』 『浅草金龍山』もまた、歌川広重の傑作『名所江戸百景』を代表する作品です。 この作品は、浅草に現存する浅草寺雷門から見える雪景色を描いた一枚です。 浅草寺は、正式名称を「金龍山浅草寺(きんりゅうざんせんそうじ)」といい、「浅草観音(あさくさかんのん)」の呼び名でも知られています。 江戸時代の浅草は、庶民の集まる娯楽の場であり、浅草寺はその象徴として江戸の人々に愛されており、江戸の名所を描いた歌川広重の作品の中でも、特に人気の高い作品です。 『浅草金龍山』の大きな特徴は、画面手前の上部に大きく描かれた雷門の大提灯です。 この提灯を、あえて切り取るように描くことにより、画面に奥行きと臨場感を与えることに成功しています。 雷門の柱と提灯の大きさが、遠景の小さな寺と対照的であり、雪の白さをより際立たせている点も見事です。 こうした歌川広重のトリミング手法は、当時の印象派絵画にも多大な影響を与えたといわれています。 人気の風景画浮世絵の買取は、プロの査定士へ相談を! ご自宅やご実家に眠っている風景画浮世絵はありませんか。 江戸時代から明治時代にかけて広まった、独自の日本文化・浮世絵。美人画や役者絵・名所絵などさまざまなジャンルがあります。 その中でも風景画浮世絵は、国内外のコレクターや美術館・博物館による人気が高く、高価買取が期待できるジャンルです。 浮世絵の買取価格は、作者や作品の題材・保存の状態や付属品の有無などにより、大きく変動します。 そのため、高価買取のためには、専門知識豊富なプロの査定士の判断が不可欠です。状態の良いものは希少であり、高い買取価格がつく可能性もあります。シワやシミなどのダメージがあっても、有名作品であれば高値がつくことも。 適正な価格をつけてもらうためにも、信頼できる買取業者でプロの査定士に相談してみることをお勧めします。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵 買取

- 浮世絵とは

- 葛飾北斎

-

役者絵は高額買取が期待できる浮世絵!買取業者の選び方やポイントとは

江戸時代から明治時代にかけて、浮世絵は庶民を中心に親しまれた文化でした。 その浮世絵の中でも、歌舞伎役者の姿を描いた作品が「役者絵」と呼ばれ、多くの人気作品が存在します。 人気の浮世絵・役者絵は高価買取が期待できる? 浮世絵にはいくつかのジャンルがありますが、役者絵はその中でも人気ジャンルの一つです。 役者絵の買取価格は、作者や作品の状態・希少性などさまざまな要素で決まるため、適正な価値を正しく知っておく必要もあります。 役者絵(役者浮世絵)とは 役者絵とは、浮世絵の中でも特に、歌舞伎役者を描いた作品を指します。 1603年(慶長8年)、出雲の阿国が京都で「かぶき踊り」を創始、1624年(寛永元年)に京橋に中村座ができたことが歌舞伎の始まりです。当初は女性も出演していましたが、風紀を乱すという理由で幕府により禁止され、その後は男性俳優による古典演劇へと発展していきました。 その歌舞伎役者の舞台姿や似顔を版画にしたものが役者絵です。 最初の役者絵は、鳥居派の浮世絵師によって描かれました。当時はまだ役者の顔に似せて描かれてはおらず、類型的な表現にとどめられていました。 その後、勝川派の勝川春章(かつかわしゅんしょう)によって「似顔(にがお・実際の役者の顔に似せて描く)」が考案され、役者絵の形が次第に出来上がっていきます。 さらに、東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)が、役者の個性をデフォルメした「大首絵」を描いたことが話題に。 歌川豊国(うたがわとよくに)や歌川国貞(うたがわくにさだ)など、歌舞伎役者をより魅力的に描き出す浮世絵師たちが、次々に頭角を現しました。 役者浮世絵は高く売れる? 役者絵は人気が高く、鳥居派や勝川派・歌川派など、多くの有名浮世絵師によって手がけられてきました。 また、美術品としての価値が高いため需要があり、高価で取引されることも珍しくありません。役者絵の買取価格は、作者や作品の状態・付属品の有無などさまざまな要素で変動します。 役者絵を高価で買取して欲しい場合は、専門的な知識と経験を持つプロの査定士に依頼するのが良いでしょう。 人気歌舞伎役者の浮世絵 人気の歌舞伎役者の役者絵は、江戸時代から数多く残されています。 なかでも、歌舞伎界で現代まで続く人気を持つ「市川團十郎(いちかわだんじゅうろう)」の役者絵は、多くの人々を魅了していました。 市川團十郎とは 市川團十郎は、歌舞伎役者の名跡(みょうせき) であり、江戸歌舞伎の始祖と言われる初代から現在の13代目まで、300年以上にわたって続いています。 歌舞伎における名跡とは、血縁や師弟関係により代々受け継がれてきた芸名です。 名跡の大きさや歴史の長さに応じて、役者の格や地位が決まりますが、市川團十郎の名跡は、歌舞伎界で最も権威ある大名跡だと言えます。 初代・市川團十郎は、ダイナミックな演技である「荒事(あらごと)」を得意とし、市川宗家の礎を築きました。 その後を継いだ歴代の市川團十郎も、写実的な演技である「実事(じつごと)」や優しく柔和な演技「和事(わごと)」など、個性に応じてさまざまな芸風を磨き上げ、歌舞伎の発展に貢献したのです。 市川團十郎は、歌舞伎の名跡としてだけでなく、浮世絵の題材としても非常に人気が高く、多くの浮世絵師によって役者絵が描かれました。 東洲斎写楽が大首絵(歌舞伎役者や遊女などの上半身を描いた浮世絵版画)を描いた5代目。歌舞伎十八番(初代から4代目までが得意とした18の作品)を定め、敵役である「色悪(いろあく)」の芸を確立させた7代目。上品で美しい容姿により多くのファンを魅了した8代目などが浮世絵に描かれています。 なかでも8代目市川團十郎は、「死絵(しにえ)」という、役者を追悼する浮世絵が多数描かれたことでも有名です。 市川團十郎を描いた、浮世絵師たち 初代から続く市川團十郎の名跡は、歌舞伎界で圧倒的な影響力を持ち、彼らを描いた浮世絵は、時代を超えて名演を今へと伝える貴重な資料です。 当時、役者絵として市川團十郎をはじめとする歌舞伎の世界を描いたのは、どのような浮世絵師たちだったのでしょうか。 歌川豊国 作家名:歌川豊国(うたがわとよくに) 代表作:『役者舞台之姿絵 まさつや』『三代目市川高麗蔵の佐々木巌流』 歌川豊国は、1769年(明和6年)に木彫り人形師の子として生まれました。 幼少期に歌川派の創始者である歌川豊春(うたがわとよはる)の門人となっています。 絵師としてのキャリアは、1786年(天明6年)に発表した絵暦『年始の男女』や、1788年(天明8年)に描いた黄表紙(絵を主体とした滑稽文学)である『苦者楽元〆(くわらくのもとじめ)』の挿絵から始まったと言えます。 歌川豊国が浮世絵師として出世する転機となったのが、『役者舞台之姿絵(やくしゃぶたいのすがたえ)』でした。 この役者絵のシリーズは、当時の人気役者の姿を爽やかで清々しいタッチで描写したことから、大変好評を博しました。 衝撃のデビューから10ヶ月で姿を消した東洲斎写楽や、役者絵の大御所・勝川春英の引退もあり、歌川豊国は役者絵の世界を代表する存在となります。 歌川豊国は、美人画においても優れた作品を世に残しており、当時の人気絵師・喜多川歌麿(きたがわうたまろ)と並ぶほどの人気を得ました。 さらに、版本の挿絵では葛飾北斎とも人気を争ったことから、歌川豊国がいかに幅広い画力を持っていたかがうかがえるでしょう。 歌川国貞 作家名:歌川国貞(うたがわくにさだ) 代表作:『東海道五拾三次之内 京 石川五右衛門』『東海道坂下土山間 猪の鼻 勘平』 歌川国貞は、1786年(天明6年)に現在の東京都墨田区にある材木問屋の家に生まれ、少年時代から歌舞伎に魅了された歌川国貞は、役者絵を多数複写していました。その後、初代歌川豊国に認められ、彼の弟子としてすぐに才能を開花させたのです。 歌川豊国に弟子入りしたのは15歳のころでしたが、次の年には本の挿絵を描くようになり、その後も精力的に作品を発表していきました。 1815年には、役者の錦絵を出版することとなり、美人画や合巻(ごうかん:黄表紙を数冊綴じたもの)の挿絵など、幅広い分野で活躍しました。 歌川国貞が生涯で描いた作品は、20,000点以上に及ぶとされ、浮世絵師の中でも特に多作な絵師として知られています。 1844年(天保15年)に、師匠である歌川豊国の名を継ぎ「2代歌川豊国」を名乗りましたが、2代はすでに歌川豊重が襲名していたため、歌川国貞は一般的に「3代歌川豊国」と呼ばれています。 歌川国貞は、浮世絵に対する幕府の規制が厳しい中、独自のスタイルを確立しました。 歌川国貞の役者絵は「面長猪首」と呼ばれる特徴的なもので、役者の細長い顔と太く短い首を強調した手法が魅力の一つです。 東洲斎写楽 東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)は、1794年(寛政6年)の浮世絵界に突如として現れた正体不明の絵師です。 東洲斎写楽のプロフィールはほとんど知られていませんが、10ヶ月という短い活動期間の中で140点あまりの作品を残し、人々に強烈なインパクトを与えました。 東洲斎写楽の役者絵は、役者本人の特徴を誇張し、役者の人間性や演技力を鮮明に表現する点です。 歌舞伎役者を単純に美しいもの、煌びやかなものとして描くだけではなく、個性や内面に迫る表現手法をとり、革新的な役者絵で人々を魅了しました。 東洲斎写楽の代表作とも言える『市川鰕蔵の竹村定之進(いちかわえびぞうのたけむらさだのしん)』は、市川鰕蔵(のちの5代目市川團十郎)の姿を描いた作品です。市川團十郎の堂々たる風格や豊かな表情が、特徴をデフォルメした形で描かれており、役者の魅力を際立たせる作品と言えます。 東洲斎写楽は、浮世絵界に出現したときと同様に、突然その姿を消してしまいました。 東洲斎写楽が誰で、どのような背景を持つ人物だったのかについては、現在になっても明らかになっていません。しかし、彼の作品が美術史上で重要な位置を占めていることは間違いありません。 役者絵はなぜ人気だったのか 庶民の間で大人気となった役者絵は、どのような理由でそれほどの人気を得ていたのでしょうか。 役者絵の人気について考えるためには、歌舞伎が庶民の間でどのような位置づけ出会ったかを知る必要があります。 庶民最大の娯楽・歌舞伎 歌舞伎は、江戸時代に庶民の間で大流行した伝統芸能であり、江戸の文化風俗を語るために欠かすことのできない存在です。 歌舞伎の始まりは、京都で「出雲阿国(いずものおくに)」という巫女出身の女性が奇抜な服装で踊った「かぶき踊り」とされています。 かぶき踊りは、遊女や若者たちに広まりますが、風紀を乱すとの理由で幕府から禁止されてしまいました。その後、成人男性が演じる「野郎歌舞伎(やろうかぶき)」が登場し、今も受け継がれる歌舞伎へと発展していったのです。 歌舞伎は、江戸の町人文化や気質を反映した演目や役者・演出によって、観客の心を掴むことに成功しました。歌舞伎役者は、庶民にとってのアイドルとも言える存在で、ファッションの参考や憧れの対象であったようです。 歌舞伎の舞台装置や派手な演出も、庶民の目を大いに惹きつけました。 歌舞伎の興行は、1回の演目を観るのに半日かかる長丁場ですが、その舞台の迫力と臨場感に、庶民たちは飽きることなく魅入っていたのでしょう。 「ブロマイド」の役割だった役者絵 歌舞伎は庶民の間で大流行しており、歌舞伎役者たちは、庶民の憧れるスターやファッションリーダーたる存在でした。そのため、歌舞伎役者たちを描いた浮世絵である「役者絵」も、庶民がこぞって買い求めるアイテムとなったのです。 役者絵は、歌舞伎役者が舞台で演じる姿や、日常での様子などを描き、現代でいうブロマイドのような役割を果たしていました。舞台の一場面を描いたものは「芝居絵」と呼ばれ、役者絵の中でも興行を広告するチラシのようなものだったようです。 役者絵の分野では、特に歌川派が江戸の浮世絵界をリードしました。歌川派の中でも、歌川豊国は一世を風靡し、活躍する歌舞伎役者たちの姿や魅力を広く人々に伝えました。 人気の役者浮世絵の買取は、プロの買取業者・査定士へ相談を! 役者絵は、江戸時代から明治時代にかけて国内外で愛好されてきた浮世絵の中でも、特に人気の高い。役者絵は、歌舞伎の舞台で活躍する役者を、個性豊かな浮世絵師たちがさまざまに描いた作品で、美術史上でも重要な位置を占めています。 役者絵の買取価格は、作者や状態の良し悪し、作品の希少性や描かれた時代など、さまざまな要素により変動します。 適正な買取価格を求めるならば、役者絵を熟知したプロの査定士に相談することが重要です。 高価買取の機会を逃さないために、役者浮世絵の買取は、プロの査定士へぜひご相談ください。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵 買取

- 浮世絵とは