-

【葛飾北斎】高く売れます!国内外で高い評価を得る人気浮世絵作品

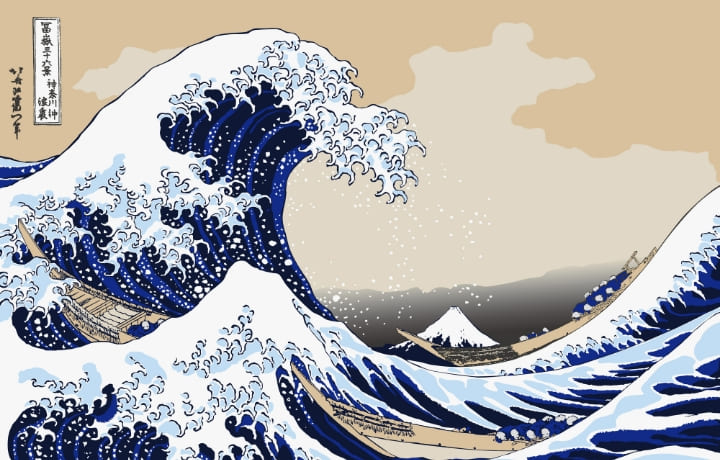

江戸時代を代表する浮世絵師「葛飾北斎」。 その革新的な画風と圧倒的な表現力で、多くの名作を生み出し、日本国内だけでなく世界中のアートファンから高く評価されています。 『富嶽三十六景』をはじめとした版画や、希少な肉筆画は、美術品市場で非常に高い需要があり、買取価格も年々上昇しています。 世界的に有名な浮世絵師「葛飾北斎」とは 北斎は、江戸時代後期に活躍した日本を代表する浮世絵師です。 1760年、江戸本所割下水(現在の東京都墨田区)で生まれた北斎は、幼少期から絵に興味を持ち、後に浮世絵師・勝川春章の門下となりました。 独学で西洋画や中国画の技法を学び、破門後は独自の画風を確立。 生涯で30回以上も画号を変えながら、多彩な作品を生み出しました。 その代表作の一つである『富嶽三十六景』は、世界的に有名で、日本国内外の芸術家やアートファンに多大な影響を与えています。 北斎の作品は、ダイナミックな構図と繊細な表現力が特徴で、浮世絵のみならず、肉筆画や版画など幅広い分野で活躍しました。 葛飾北斎が描く肉筆浮世絵 北斎の肉筆浮世絵は、一点物の手描き作品で、彼の技術力や表現力が存分に発揮されています。 その代表作の一つである『化粧美人図 』では、女性の表情や着物の細部に至るまで緻密に描かれており、北斎の絵師としての高い技術力が垣間見えます。 また、肉筆浮世絵は非常に希少性が高く、美術館やオークション市場でも高額で取引されることが多いジャンルです。 保存状態が良いものや、作品の背景が明確なものほど、その価値はさらに高まります。 葛飾北斎が描く浮世絵版画 北斎の浮世絵版画は、特に『富嶽三十六景』が有名で、全46枚からなる富士山をテーマにした作品集です。 この中でも『神奈川沖浪裏』は、巨大な波が富士山を背景に描かれた圧倒的な構図で、世界中の人々を魅了しています。 また、当時流行していたプルシアンブルーを使用し、独特の深みのある色彩を生み出しました。 さらに、『千絵の海 』では日本の海や川を題材にし、水の流れや波しぶき、魚の動きなどを緻密に描写。 その鮮やかな描き込みとリアルな表現力は、時代を超えて多くの人々に感動を与えています。 浮世絵版画は量産が可能ですが、現存するものの中には状態が良いものが少ないため、保存状態が良ければ高額での買取が期待できます。 葛飾北斎の浮世絵は海外でも人気が高い 北斎は、日本国内だけでなく海外でも圧倒的な人気を誇る浮世絵師です。 その革新的な構図や色使いが、19世紀の西洋美術に大きな影響を与え、現在もなお世界中のアートファンやコレクターに愛されています。 北斎の作品はジャポニスム(日本趣味)の象徴としても位置づけられ、海外の多くの美術館や展覧会で取り上げられるほどの評価を得ています。 葛飾北斎の作品は印象派に大きな影響を与えた 北斎の浮世絵は、西洋美術における印象派の巨匠たちに大きな影響を与えました。 代表作『富嶽三十六景』の中でも『神奈川沖浪裏』は特に有名で、その大胆な構図や独自の色彩感覚がモネやゴッホ、セザンヌなどの印象派画家に新しいインスピレーションをもたらしました。 このように北斎の作品は、国境を越えて美術史に刻まれる存在となっています。 大英博物館では北斎展が開催された 2017年、ロンドンの大英博物館で「北斎展」が開催され、大きな注目を集めました。 この展覧会では、北斎の代表作『富嶽三十六景』や肉筆画、晩年の作品など、貴重なコレクションが一堂に展示され、多くの来場者が彼の多才な表現力を堪能しました。 この北斎展の成功は、彼の作品が西洋美術界でいかに高い評価を受けているかを物語っています。 北斎の名前は、今や日本の文化的アイコンとして世界中で知られています。 葛飾北斎の作品の買取相場 北斎の作品は、国内外で非常に高い人気を誇り、買取市場でも高額で取引されることが一般的です。 代表的な版画や肉筆画など、種類によって価格帯は異なりますが、保存状態や希少性が買取額に大きな影響を与えます。 北斎の版画作品は、保存状態が良い場合、1枚あたり数十万円以上の価値がつくことも。 一方、肉筆画や掛け軸などの一点物は、さらに高額で取引されることが多く、作品によっては数百万円から数千万円の査定額がつくケースもあります。 葛飾北斎作品の買取価格を上げるコツ 北斎の作品を高額で買い取ってもらうためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。 特に付属品や証明書の扱い方、作品の保管状態に注意することで、査定額を大きく上げられます。 付属品はセットで査定依頼する 北斎の作品を査定に出す際には、付属品を可能な限り揃えて一緒に提出することが大切です。 掛け軸などの場合、付属品として風鎮、矢筈、自在、箱などがついている場合があります。 これらは単なる付属品ではなく、作品の価値やオリジナリティを証明する重要な要素として査定に影響することも。 付属品が揃っていることで、作品全体の完成度が高く評価され、買取価格の上昇につながります。 鑑定書や保証書はとっておく 鑑定書や保証書がある場合は、それを必ず査定時に提出するようにしましょう。 これらの書類は、作品が本物であることやその価値を証明する重要なものです。 特に、北斎のような著名な浮世絵師の作品では、真贋が査定額に大きく影響します。 保証書や鑑定書があることで、査定士がその作品の価値を正確に判断しやすくなり、より高い価格がつくことも。 もし紛失してしまった場合でも、専門の査定業者に依頼して新たに査定を行い、作品の価値を証明する手段を整えることをお勧めします。 適切な保管方法でしまっておく 北斎の作品は非常に繊細で、保管状態がそのまま査定額に直結します。 湿気や直射日光、ほこりといった外部要因が、作品の劣化や損傷を招くことがあるため、注意が必要です。 まず、湿気を防ぐために風通しの良い場所で保管することが重要です。 直射日光は紙や布地に色あせを引き起こす原因となるため、作品を暗所で保管するか、専用のケースや箱を使用して日光を遮るようにしてください。 また、ほこりや汚れが付着しないよう、適切にカバーをかけることも大切です。

2025.08.16

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵 買取

- 葛飾北斎

-

【歌川広重】の浮世絵は高く売れる!人気の理由と高額査定のポイント

江戸時代後期を代表する浮世絵師、歌川広重。 その繊細な描写と独特の色彩感覚で、彼が描いた『東海道五十三次』や『名所江戸百景』は、国内外で非常に高い評価を受けています。 特に、広重の作品に特徴的なヒロシゲブルーと呼ばれる深い藍色や、西洋の遠近法を取り入れた構図は、西洋美術にも大きな影響を与えました。 風景画で人気を博した「歌川広重」とは 広重は、江戸時代後期を代表する浮世絵師であり、特に風景画の名手として広く知られています。 広重の浮世絵版画は、木版画として量産され、多くの人々に親しまれてきました。 中でも『東海道五十三次』は、彼の代表作として世界的にも評価が高く、シリーズ全作をそろえるコレクターも少なくありません。 また、『名所江戸百景』も、江戸の名所や日常風景を鮮やかな色彩で描き、多くの人々に愛されています。 歌川広重が描く肉筆浮世絵 広重の肉筆浮世絵は、一点物の手描き作品として、その希少性と芸術性の高さで特に注目されています。 肉筆浮世絵とは、版画とは異なり、絵師が自ら筆を使って描いた作品であり、世界に一枚しか存在しないため、その価値は非常に高いとされています。 また、作品の来歴や真贋を証明する資料がそろっている場合、さらに高値になることも。 広重の肉筆画は、その芸術的価値のみならず、コレクターズアイテムとしての市場価値も非常に高いのが特徴です。 歌川広重が描く浮世絵版画 広重の版画は、当時流行していた多色摺(錦絵)の技術を駆使し、風景の細部や光の表現にまでこだわりが感じられる作品が多くあります。 そのため、同じ版画作品であっても、保存状態や色の鮮やかさによって買取価格に大きな差が生じることも。 現在、広重の浮世絵版画は、美術品市場やオークションでも高い人気を誇り、保存状態が良好なものや初版の作品は特に高額で取引されています。 広重の版画を所有している場合、適切な保管を行い、専門の買取業者に相談することで、その価値を最大限に引き出せます。 日本の四季を描いた歌川広重の浮世絵は海外でも人気 広重の浮世絵は、日本の四季や美しい風景を鮮やかに描いた作品として国内外で高く評価されています。 その情緒豊かな構図や色彩は、19世紀のヨーロッパでジャポニスム(日本趣味)として注目を浴び、多くの西洋アーティストにも影響を与えました。 西洋の遠近法を取り入れた独自の構図 広重の浮世絵が持つ独自性の一つは、西洋の遠近法を取り入れた構図にあります。 従来の日本美術には見られなかった遠近感を表現する技法を用いることで、広重は風景画に立体感と奥行きを加えました。 たとえば、『東海道五十三次』や『名所江戸百景』では、手前に大きく描かれたモチーフと背景の小さな風景との対比が巧妙に配置され、観る人を絵の中に引き込むような効果を生み出しています。 この大胆な構図は、西洋美術にも大きな影響を与え、印象派の巨匠たちの作品にも取り入れられました。 特にゴッホやモネといったアーティストたちは、広重の構図や色彩に強い感銘を受けたことで知られています。 ヒロシゲブルーはヨーロッパでも愛されている 広重の作品を象徴するヒロシゲブルーと呼ばれる深い藍色は、彼の風景画に欠かせない要素です。 この色は、当時、ベロ藍として知られていた海外産の顔料が使われたもので、特に『東海道五十三次』や『名所江戸百景』といった作品で広重の巧みな色彩感覚が発揮されています。 もともと高価だったベロ藍は、中国で大量生産が可能になったことで日本にも流通し、多くの浮世絵師が使用するようになりましたが、特に広重の扱い方が優れていたことから、ヒロシゲブルーという名称が生まれました。 この深みのある青色は、広重の作品に日本独特の静寂と美しさを与え、西洋の人々に強い印象を与えました。 歌川広重の作品の買取相場 買取価格は、版画であれば1枚あたり数万円から十数万円に及ぶことがあり、初版や保存状態が良いものはさらに高値で取引されることがあります。 特に希少性の高い作品や人気の構図のものは、買取業者やオークションで注目されることが多く、高額な査定額が提示されることも。 近年では海外での浮世絵人気が高まっており、広重の作品も国際的な需要が拡大しています。 そのため、現在の買取価格は今後さらに上昇する可能性があり、所有している作品を査定に出すタイミングとしては非常に好条件の時期といえます。 歌川広重作品を高価買取してもらうためのポイント 広重の作品を高額で買い取ってもらうためには、いくつかの重要なポイントを押さえておきましょう。 作品の状態や真贋を証明する書類の有無、さらには査定を依頼する業者選びまで、細かな準備を行うことで、査定額が大きく変わります。 初摺りは買取価格がアップすることも 広重の浮世絵版画の中でも、特に初摺りと呼ばれる初版のものは希少性が高く、買取価格が大きくアップする可能性があります。 初摺りの特徴として、色の鮮やかさや摺りの精巧さが挙げられ、これらが後の摺り(再摺り)と比較して一目で分かるほど際立っています。 買取査定の際には、初摺りであることを確認するために専門知識が必要になるため、浮世絵に詳しい業者に依頼することが重要です。 初摺りであれば、通常の作品よりも数倍の価値がつくこともあります。 付属品や鑑定書は一緒に査定してもらう 広重の作品を査定に出す際には、付属品や鑑定書がそろっているかどうかが査定額に大きく影響します。 たとえば、作品に付属していた外箱や袋、購入時についていた説明書などがある場合は、それらもセットで査定に出しましょう。 また、作品が本物であることを証明する鑑定書があれば、査定士が真贋を判断しやすくなり、買取価格が大幅にアップする可能性があります。 鑑定書を紛失している場合でも、専門業者に依頼して新たに査定を受けられるので、必要であれば事前に準備しておくと良いでしょう。 浮世絵に精通した査定士のいる業者を選ぶ 広重の作品を高額で買い取ってもらうためには、浮世絵の専門知識を持つ査定士が在籍している買取業者を選ぶことが重要です。 浮世絵はその希少性や状態、さらには初摺りかどうかなど、細かな要素が査定額に影響を与えます。 そのため、浮世絵の真価を正しく評価できる業者に依頼することで、適正な価格で取引ができる可能性が高まるでしょう。 近年では、メールやLINEで簡単に査定が受けられるサービスも増えており、作品の写真を送るだけでおおよその査定額を教えてくれる場合もあります。 忙しい方や、業者に直接作品を持ち込むのが難しい場合は、このようなサービスを活用してみるのも一つの手段です。

2025.08.16

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵 買取

- 歌川広重

-

「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の功績とは

浮世絵制作における、版元の役割 江戸時代、版元は現代の出版社やプロデューサーに匹敵する存在でした。 浮世絵の企画から販売まで、全工程の采配を振るい、時代の空気を読みながら魅力的な作品を世に送り出しました。 制作工程において、版元は絵師をはじめとするチームをとりまとめるプロデューサー。企画に最適な絵師を選定し、下絵から版木の制作、摺りに至るまで、熟練の職人たちを指揮していきました。その目は常に品質に向けられ、一枚一枚の仕上がりにこだわりを持って臨んでいました。 販売戦略においても、版元は卓越した手腕を発揮しました。 新作の宣伝から価格設定、流通網の確立まで、緻密な計画を立てて展開していきました。都市部で生まれた浮世絵は、版元の築いた販売網を通じて、多くの人々の手に渡ることになるのです。 さらには、人材発掘の目利きとしても、版元は傑出した才能を持っていました。 蔦屋重三郎が喜多川歌麿や東洲斎写楽を見出したことは、その代表例と言えるでしょう。文化人との交流を通じて、常に新しい才能の発掘に心を砕いていました。 浮世絵は、江戸時代の庶民文化を映す鏡でもありました。 歌舞伎役者の似顔絵や名所の風景画を通じて、人々の暮らしに彩りを添えていきました。版元は、そうした文化的価値の創造者としての役割も担っていたのです。 今日の私たちも知る有名な作品もあります。例えば『大谷鬼次の奴江戸兵衛』(東洲斎写楽)や『東海道五十三次』(歌川広重)なども、当時から現代にいたるまで多くの人に愛される浮世絵作品の代表でしょう。 しかし、時には幕府の規制との綱引きもありました。 版元たちは、その才覚と創意工夫で乗り越えていきました。蔦屋重三郎が寛政の改革後に示した復活力は、その典型と言えるでしょう。 このように版元は、単なる事業者を超えた、江戸文化の担い手でした。彼らの存在があってこそ、浮世絵は日本が世界に誇る芸術として、今日まで輝き続けているのです。 江戸のメディア王と呼ばれた蔦屋重三郎 版元のなかでも特に有名なのは、やはり蔦屋重三郎でしょう。 江戸時代中期から後期にかけて、「江戸のメディア王」として君臨した蔦屋重三郎。その名は、優れた目利き力と革新的な企画力、そして縦横無尽のネットワークによって、数々の才能を世に送り出した版元として、今なお色褪せることがありません。 江戸の人々の心を掴んだ重三郎の手腕は、まさに慧眼そのものでした。 吉原遊郭で生を受けた彼は、後に書物商として身を立てますが、この生い立ちこそが、江戸の庶民文化への深い洞察力を育んだのです。浮世絵、洒落本、黄表紙本―――。次々と世に送り出される作品は、江戸っ子たちの心を見事に掴んでいきました。 彼の転機は喜多川歌麿との出会いにありました。北川豊章の名で活動していた歌麿は、確かな才能を持ちながら、人見知りゆえに日の目を見ることがありませんでした。重三郎は歌麿を吉原の狂歌の会に誘い、即興での挿絵を披露させます。この一手で歌麿の名は狂歌師たちの間に広まり、1788年の『画本虫撰』で、ついに時代の寵児となったのです。 『画本虫撰』は、植物や虫、蛇、蛙を精緻に描き、人気狂歌師たちの歌を添えた多色摺りの絵本でした。歌麿の繊細な筆致と贅を尽くした彫摺技術は、読者を魅了せずにはおきません。 重三郎は更なる高みを目指し、歌麿に春画の制作を依頼。『歌まくら』と名付けられたその作品は、江戸の人々の度肝を抜く傑作となりました。 東洲斎写楽もまた、重三郎が見出した逸材の一人です。 写楽の役者絵は、大胆不敵な構図と表現力で一世を風靡。重三郎は28枚もの作品を一気に発表するという斬新な手法で、写楽の名を轟かせたのです。 葛飾北斎、歌川広重といった風景画の巨匠たちの作品も、重三郎の手によって世に送り出されました。さらには山東京伝、十返舎一九といった戯作者の著作も手がけ、江戸の町人文化に新たな息吹を吹き込んでいきます。 重三郎の真骨頂は、才能の発掘だけでなく、その才を最大限に引き出す企画力にもありました。歌麿の美人大首絵シリーズは、その代表例と言えるでしょう。胸から上を大きく描くという斬新な構図で、様々な女性の姿を見事に描き分け、大きな反響を呼びました。 幕府の規制にも巧みに対応した重三郎。寛政の改革で財産の半分を没収される苦境に立たされても、持ち前の創意工夫で見事に復活を遂げています。 その成功の礎には、広大なネットワークの存在がありました。蔦唐丸の名で狂歌師としても活動した重三郎は、文化人との交流を深め、その人脈を活かして次々と新しい才能を世に送り出していきました。 重三郎の功績は、単なる商業的成功だけではなく、江戸時代後期の文化芸術を大きく発展させ、現代でも高く評価される浮世絵の黄金期を築き上げたことだといえるでしょう。その慧眼と企画力、深い文化的造詣は、江戸の出版界に革新をもたらし、庶民の娯楽文化を豊かなものへと変えていきました。 蔦屋重三郎の功績は現代にまで続く… 1797年、48歳という若さで脚気により世を去った重三郎。その事業は番頭の勇助に引き継がれ、「蔦屋重三郎」の名は4代目まで続きます。現代の「TSUTAYA」は直接の子孫による事業ではありませんが、創業者が重三郎の精神に範を求めたという事実は、彼の影響力の大きさを物語っているのではないでしょうか。 蔦屋重三郎――。彼は単なる商人ではありませんでした。卓越した目利きと革新的な企画力を持ち、江戸文化の発展に大きく寄与した、まさに「江戸のメディア王」だったのです。その存在は、江戸時代の出版文化や芸術の隆盛に欠かすことができず、その精神は時代を超えて、今なお私たちの心に響き続けているのです。

2024.12.28

- すべての記事

- 大河べらぼう

- 江戸時代の文化・風俗

- 浮世絵とは

- 喜多川歌麿

- 東洲斎写楽

- 歌川広重

-

立体感のある浮世絵にはどんな技法が使われている?

浮世絵には、木版画と肉筆画の2種類があります。 肉筆画は、浮世絵師が直接筆をとって、紙に絵を描いていきます。 一方、木版画は、浮世絵師が描いた絵を、彫師が木の板に彫り、摺師が紙に摺り上げていく仕組みです。 木版画である浮世絵版画では、絵を描く浮世絵師だけではなく、彫師や摺師などの職人も重要な役割を担っています。 浮世絵に立体感を出す摺りの技法 浮世絵は、西洋から伝わった遠近法を取り入れてはいるものの、平面的な構成が特徴の絵画です。 立体感のある浮世絵に見せるためには、摺師の技法が関係してきます。 浮世絵に欠かせない、摺師の腕 浮世絵は分業制によって制作されている作品です。 摺師とは、浮世絵師が描き、彫師が彫った木版を、紙に摺り上げて作品として完成させる役割を担っています。 一般的に、色版のズレ予防のため最初に基準となる主版を摺り、後から色版を順番に摺り重ねていきます。 色版は、仕上がりが美しくなるよう、摺り面積の小さいものや薄い色から順に摺られていくのです。 摺師は、絵の全体バランスを見ながら、紙や絵の具などを微調整し、浮世絵師が想像していた完成形を具現化する重要なポジションです。 浮世絵を立体的に仕上げる摺りの技法 浮世絵師が描いた絵のイメージを、想像通り仕上げるためには、彫師や摺師の高い技術が欠かせません。 摺師の職人技として、空摺りやきめ出しなどがあります。 それぞれ、絵師の描いた絵の魅力を引き立たせるために必要な技術です。 空摺り 空摺りとは、版木に絵の具をつけないまま摺る技法です。 凸凹模様を紙につけるために用いられます。 風景画の雪や綿などの白くふわっとした質感や、人物画の衣装の文様や輪郭線などに立体感を持たせるために役立ちます。 きめ出し きめ出しとは、深く彫り込んだ色をつけない板に、色摺りの終わった版画をのせ、上から強い圧力をかけて画面に凸凹を表現する技法です。 雲や雪だるまのような色のない部分に立体感を持たせるために用いられます。 摺りの技術は実物を観賞すれば分かる 浮世絵を、斜めから見たり、単眼鏡などを用いて細部まで見たりすると、摺りの技術の細かさが分かります。 摺りの技法は、ほかにもいくつかあり、単に色を摺るよりも高度な技術であるため、摺りにこだわった作品は当時も価格が高くついていました。 浮世絵の奥深さは摺りの技術を知るとより分かる 浮世絵は、浮世絵師だけの力ではなく、彫師や摺師の職人技があって、魅力を放っています。 摺りによっては、色や立体感がまったく異なります。 高い技術を持った摺師による浮世絵は、より浮世絵師のイメージを具現化していたといえるでしょう。 摺師は、浮世絵制作において重要な仕事ですが、作品に名前が書かれることはほとんどありませんでした。 しかし、摺師が浮世絵の魅力を引き立たせていた存在であると知り、さらに摺りの技術を知ると、浮世絵鑑賞がより楽しくなるでしょう。

2024.12.01

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とは

- 鈴木春信

-

江戸時代の庶民はどんな食事をしていた?

江戸時代は、肉食が禁止されており、今のように食の多様性は見られないため、庶民がどのような食事をとっていたかイメージが湧きづらい人も少なくないでしょう。 江戸時代における庶民の食事がどのようなものだったのか、当時の庶民の生活を色濃く描いていた浮世絵を通じて知れる場合があります。 江戸時代の庶民はどんな食事をとっていた? 肉食が禁止され、食品加工技術が今ほど発達していなかった江戸時代において、庶民はどのような食事をとっていたのでしょうか。 冷蔵庫もなければ冷凍庫もないため、食品の長期保存もできず、現代より食べられるものが限られている印象があります。 ご飯を炊くのは1日1回 江戸時代では、主食であるご飯を炊くタイミングが1日1回だったようです。 江戸時代の食事スタイルは、江戸時代初期においては朝夕の1日2食でした。 江戸時代中期の元禄年間には、この食事スタイルが変化し、現代にも通じる1日3食に定着したようです。 しかし、庶民の居住スペースである長屋は、土間含め6畳程度しかなく、調理スペースがかなり限られていたことは、想像に難くありません。 また、燃料も十分に備蓄できていなかったと考えられます。 薪だけでなく、燃やせるものは、古雑巾でも燃やして燃料にしていたと記録に残っているほどです。 そのため、燃料代の節約やスペースの関係上、炊飯は1日1回に留めていたようです。 食事の基本「一汁一菜」 食事は、基本的に一汁一菜の構成だったようです。 現代でも大体同じようなものと思いがちですが、実際は大きく内容が異なります。 ご飯にお味噌汁、漬物の3点が基本セットで、ときどきおかずが1品追加されていました。 食事のタイミングは、朝食が7時ごろ(明け六つ)、昼食が12時ごろ(昼九つ)、夕食が19時ごろ(暮れ六つ)とされており、食事中に白湯やお茶を飲む習慣はなかったようです。 とはいえ、食事内容は基本的に粗食で構成されており、漬物の種類はたくあん、梅干し、ぬかみそ漬け、なすび漬けなどをルーティンで回すことがほとんどでした。 奉公人に仕える町人でも、基本の3セットにおかずのイワシが一皿あった程度です。 商家の丁稚は、昼にひじきや油揚げの煮つけが着く程度、武家に関しても庶民と大きく内容が変わらなかったことから、現代と比較すると、いかに食事の内容が少ないものだったかがわかります。 醤油や砂糖、出汁…調味料が普及したのもこの頃 江戸初期までは調味料が普及しておらず、味付けの中心は塩や酢、味噌でした。 元禄年間に至ると醤油や砂糖、みりんや鰹節が普及するようになります。 結果として、さまざまな煮物料理が作られるようになりました。 現代では、マヨネーズやケチャップ、ドレッシングなどさまざまな調味料で溢れかえっていることを考えると、調味料の観点からも食生活が大きく異なっているとわかります。 江戸においては、肉体労働者が多く、味付けは、塩辛いものが好んで作られていたようです。 醤油も基本的には、薄口醤油が広く普及しており、濃口醬油は、関西からの下りものとして入手困難でした。 時代が進むと銚子や野田などで地の濃口醬油が製造されるようになったため、一気に庶民に広まったようです。 また、鍋で加熱調理するような調理方法(煮物、茹で物、汁物)が多く、魚のような高級食品は、裕福な家庭であったとしても2週間に1回程度でした。 調味料が普及したとしても、食事の内容は大きく変わらなかった印象を受けます。 飲食店や居酒屋まで! 食生活は、質素であったにもかかわらず、江戸時代にはすでに、飲食店や居酒屋までそろっていたというから驚きです。 江戸時代末期においては、鮨やそば、ウナギなどの屋台とともに、天ぷらの専門屋台が出店され、食文化の多様性が見られます。 また、それまでは屋台が中心でしたが、つまみを食べながら酒を飲むような居酒屋スタイルも増えていき、近代になるにつれて今はなじみのある外食文化が形成されました。 店舗型の飲食店としては、煮物を食べさせる煮売り屋、四文でなんでも食べられる四文屋などバラエティに富んだ店舗が運営されていた記録が残っています。 また、居酒屋の元祖は、神田川沿いで営業が始まった豊島屋とされています。 浮世絵に描かれた食事やその風景 庶民の生活を描いた浮世絵では、食事やその風景はどのように表現されていたのでしょうか。 代表的な作品を通じて当時の状況への理解を深めましょう。 『東海道五拾三次之 鞠子 名物茶店』歌川広重 歌川広重の『東海道五拾三次之 鞠子 名物茶店』は、道中の丸子宿で名物のとろろ汁をおいしそうに楽しんでいる人が描かれています。 酒、さかなの看板も見られることから、当時の外食文化の一面を感じられます。 『春の虹蜺』歌川国芳 歌川国芳は『春の虹蜺』と題して、ウナギを頬張るはつらつとした女性を鮮やかな色彩で表現しています。 土用の丑の日は、江戸時代に始まった文化とされているため、流行り始めたころの女性を捉えた作品であると推察できるでしょう。 『魚づくし』歌川広重 歌川広重が『魚づくし』の中でキンメダイやスズキを躍動感に溢れたタッチで表現しています。 ご飯・汁物・漬物ばかりの食事の中で魚は高級品です。 食材としての魅力に溢れた印象的な作品といえます。 江戸時代の食事の様子は浮世絵でも楽しめる 江戸時代の庶民における食事内容や食事の特徴について紹介してきました。 現代とは異なる食事内容だったため、改めて知ることで驚きがあったのではないでしょうか。 また、絵画を通じて具体的に当時の暮らしぶりを知ることは、江戸時代への興味関心を高めることにもつながります。 当時の生活状況を把握できる浮世絵は、歴史の史料的な価値や芸術的価値に富んだ貴重なもの。浮世絵を鑑賞するときは、こうした浮世絵のなかの登場人物一人ひとりの様子を見てみるのも面白いかもしれませんね。

2024.12.01

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 江戸時代の文化・風俗

- 歌川広重

-

広重の浮世絵に隠された遊び心「ヒロ」の文字を見つけられる?

現代では、芸術作品としての価値が高い浮世絵作品ですが、制作されていた江戸時代では、大衆から愛された娯楽でもありました。 役者絵や美人画、風景画などさまざまなジャンルがあり、有名な浮世絵師も数多く誕生しています。 中でも、歌川広重は風景画で人気を集め、のちに海外でも高く評価された浮世絵師の1人です。 名浮世絵師・歌川広重 歌川広重 生没年:1797年-1858年 代表作:『名所江戸百景』『東都名所』『東海道五十三次』 歌川広重とは、江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、日本だけではなく世界中から高い評価を受けている人物です。 19世紀後半のヨーロッパ美術家で流行したジャポニズムのブームを巻き起こしたきっかけの一つが、歌川広重の浮世絵であったといわれています。 現代では、歌川広重の作品を見たり聞いたりしたことがある人も多いでしょう。 しかし、江戸時代当時の歌川広重は、下積み時代が長く、出世作となる『東都名所』を描いたときすでに35歳になっていました。 名所絵により、江戸時代の民衆に旅行ブームを引き起こした歌川広重ですが、実は浮世絵師として活動し始めたころは、名所絵ではなく役者絵や武者絵、美人画などを手がけていたのです。 そのため、本来の才能を発揮する場がなく、注目を浴びるタイミングが遅れたといえるでしょう。 得意とする名所絵の『東都名所』をきっかけに、歌川広重の名は江戸中に知れ渡るようになりました。 歌川広重はこの作品を発表したのち、多くの名所絵を手がけるようになっていったのです。 名作『東海道五十三次』の楽しみ方 歌川広重の名作『東海道五十三次』は、道中の風景や人物、生き物などの魅力を伝えてくれる作品です。 作品数も多いため、人によってさまざまな楽しみ方ができるでしょう。 『東海道五十三次』とは 『東海道五十三次』とは、1833年、歌川広重が37歳のときに刊行した作品です。 江戸時代に入ると、徳川家康の命により国内の道路整備が進んでいきました。 最も人の往来が多かった東海道も整備され、江戸の日本橋から京都の三条大橋までの約500kmの道のりを、2週間で旅できるようになりました。 歌川広重は、1832年に徳川幕府の八朔御馬進献の一行につき、東海道を江戸から京都へと旅しています。 『東海道五十三次』は、歌川広重が江戸へ帰ったあとに発表されています。 この作品は、大人気を博し、歌川広重を名所絵の第一人者にまで押し上げました。 『東海道五十三次』に描かれた、町や人々 『東海道五十三次』には、日本橋から京都までにある53の宿場町と日本橋、京都を含むあわせて55枚の絵で構成されています。 それぞれの浮世絵には、東海道中の名所や自然、名物、伝承などが描かれています。 また、四季の移り変わりや天気によって表情を変える風景を抒情的に描いているのが特徴的です。 『東海道五十三次』は、風景画ではありますが、景色だけではなく当時の人々の暮らしもあわせて描かれています。 朝、昼、夜と時間帯によって変わる人々の生活や宿場町の賑わいの様子は、旅行に憧れる庶民から高い人気を集めていました。 現代でも、江戸時代の人々の営みや街並み、服装、職業などを知るための史料としても活躍しています。 『東海道五十三次』は、実際にある風景を題材に描かれています。 そのため、現代の景色と江戸時代の景色を見比べてみるのも面白いでしょう。 よく見ると「ヒロ」の文字が!広重の遊び心 『東海道五十三次』作品の一つに『鳴海 名物有松紋』があります。 この作品は、愛知県の鳴海にある有松・鳴海絞と呼ばれる名産の絞り染めの商店が描かれています。 絵の左側に構えているお店の暖簾に、ひし形のマークが描かれており、よく見てみると絵を描いた本人である歌川広重の家紋になっているのです。 この紋は、歌川広重が自ら思案したもので、外側のひし形が「ロ」、中に描かれているのが「ヒ」となっており、カタカナで「ヒロ」を表現しています。 ユーモア溢れるデザインで、歌川広重の遊び心がうかがえます。 この作品のほかにも「ヒロ」の文字を取り入れた広重の作品はいくつもあります。こうした広重のちょっとした遊び心…浮世絵を鑑賞するときに探してみるのもいいかもしれませんね。 手に取って鑑賞できた浮世絵だからこその楽しみ方も 江戸時代当時に描かれていた浮世絵は、大衆が楽しめる娯楽であり芸術作品でした。 浮世絵師が、自分たちの作品に残した遊び心を探すのも、当時の民衆にとって楽しみ方の一つでもあったといえるでしょう。 歌川広重が描いた『東海道五十三次』では、ヒロのような遊び心がほかにも隠れていないか探してみたり、聖地巡礼しながら現在の風景と見比べてみたりなど、さまざまな鑑賞の仕方を楽しみましょう。

2024.12.01

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵作品解説

- 歌川広重

-

葛飾 北斎が弟子のために描いた絵手本『北斎漫画』とは

日本を代表する浮世絵師・葛飾北斎は、19歳で絵師の道に進んで以来、生涯にわたって驚くべき数々の作品を手がけました。 90歳で亡くなるまで画業に情熱を注ぎ続け、自ら「画狂人」と称するほど絵を愛し、その圧倒的な技術と独創的な表現で江戸時代から今に至るまで多くの人々を魅了しています。 日本を代表する浮世絵師「葛飾北斎」と代表作 北斎の代表作のひとつである『北斎漫画』には、当時の庶民の生活風景、動植物、風景や名所、幽霊、神仏などが多彩に描かれており、あらゆるテーマを網羅しているのが特徴です。 特に、軽妙で洒脱な筆遣いや、動きのあるダイナミックな構図は、北斎ならではの魅力です。 一瞬をとらえたユーモアに満ちた描写からも、観察力と独自の感性が存分に発揮されているとわかります。 彼の作品には、視点の斬新さや繊細なディテールへのこだわりが随所に表れており、その画力は今なお世界中の人々を惹きつけてやみません。 弟子の絵手本として描かれた『北斎漫画』とは 作品名:北斎漫画 作者:葛飾北斎 制作年:1814年-1878年 技法・材質:半紙本 寸法:22.8 cm × 15.9 cm 『北斎漫画』は、葛飾北斎が弟子のために描いた絵手本として誕生し、当時の日本で「漫画」という言葉を広めるきっかけとなった作品です。 江戸時代には「漫筆」と呼ばれる、思いつくままに描くスタイルがあり、北斎はその自由な発想をさらに進化させて「漫画」という言葉を作り出しました。 ここでの「漫画」は、現在のストーリー性のある漫画とは異なり、日常の風景や人物、動植物などを軽妙に描き分けるスタイルを指しています。 絵手本である『北斎漫画』は、庶民の生活や自然に親しむ民衆に向けて制作され、粋なユーモアや風刺、また道徳観を織り交ぜて、多くの人々に親しまれました。 軽やかな筆致と風格ある構図で生き生きと表現された絵は、江戸時代の文化や美意識を感じさせるもので、当時の教養ある庶民に愛され、後世にわたってもその影響は計り知れません。 海外の芸術家にも影響を与えた絵手本『北斎漫画』 『北斎漫画』は、葛飾北斎が弟子や絵の初心者のために描いた絵手本ですが、その完成度は絵手本の枠を超え、多くの人々を魅了する内容になっています。 表紙に記された「伝神開手」という言葉には「絵画の神髄を初心者に伝える」という意味が込められており、画業を始めたばかりの弟子たちへ北斎の芸術のエッセンスを伝授する意図が示されています。 全15編にわたり4000を超える図が収められ、庶民の暮らしや風俗、動植物、自然現象などが精緻かつ洒落とユーモアを交えて描かれている『北斎漫画』は、その内容の奥深さと豊かさで江戸時代の教養ある庶民にも愛されました。 さらに、19世紀に日本からヨーロッパへ磁器や陶器を輸出する際、緩衝材として用いられた浮世絵や北斎漫画がフランスの画家たちの目に留まりました。 クロード・モネ、フィンセント・ゴッホ、ポール・ゴーギャンといった印象派の画家たちがその表現に強い影響を受け、ヨーロッパ美術における日本美術の魅力が広まる一因となったのです。 名前に江戸時代当時の北斗七星信仰が隠れている 『北斎漫画』には、江戸時代当時の北斗七星信仰の影響が秘められています。 2編から10編までの編尾の画の後ろに、「北斎改 葛飾載斗」筆、同門人「魚屋北渓 斗園楼北泉」校正と記されており、北斎の「北」と載斗の「斗」で北斗、北渓の「北」と斗園の「斗」で北斗の文字が現れ、陰陽道や妙見菩薩信仰に通じる北斗七星信仰が感じられる仕掛けとなっています。 単なる絵手本に留まらない深い象徴性が込められているのです。 北斎の名と弟子たちの名に隠されたこうした背景が、江戸時代の人々の信仰や文化を映し出し、独特な魅力を放つ作品に仕上がっています。 『北斎漫画』五編 柿本貴僧正は歌人・柿本人麻呂の伝説を描いている 『北斎漫画』五編には、有名な歌人・柿本人麻呂が「柿本貴僧正」として登場し、伝説を元にした姿が描かれています。 『北斎漫画』の後半には百人一首の歌人たちが多く登場しており、その一人として描かれている人麻呂は、三つ目で鬼の顔をした僧侶として表現されています。 人麻呂は、日本の代表的な歌人として3490もの歌を残したことで知られていますが、彼の詳細な経歴はほとんど不明です。 歴史的には、政治的な争いに巻き込まれ、その結果、すべての経歴が抹消されてしまったという説もあります。 そのため、後世にはさまざまな伝説が生まれました。 特に有名な伝説の一つに、彼が恋してはいけない高貴な女性に恋い焦がれ、最終的には鬼に変わってしまったという話があります。 北斎は、この伝説にもとづいて柿本人麻呂を描いており、十編に登場する柿本人麻呂は、立派な人の姿で描かれています。 https://daruma3.jp/ukiyoe/382 風景画で有名な葛飾北斎は『北斎漫画』にみられるユーモアも持ち合わせている 風景画で名高い葛飾北斎ですが、その作品には鋭い観察眼から生まれたユーモアも見受けられます。 北斎は、ただ単に美しい風景を描くだけでなく、日常生活や自然の中での人々の様子を精細にとらえることで、彼らの生き生きとした姿を表現しました。 『北斎漫画』では、当時の人々の日常や動植物が描かれるだけでなく、そこに思わず微笑んでしまうようなユニークなエッセンスも加えられています。 『北斎漫画』では、さまざまなシーンが展開され、北斎は人々のしぐさや表情を生き生きととらえています。 また、風景や風俗を描く中で、ちょっとした笑いや粋な風情を感じさせる点は、北斎の人間味と遊び心が表現されているといえるでしょう。 北斎は画家としての技術だけでなく、観察力やユーモアのセンスも兼ね備えた偉大な芸術家であることが、『北斎漫画』を通じて感じられます。 彼の作品は、時代を超えて今なお多くの人々に愛され続けているのです。

2024.11.26

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵作品解説

- 葛飾北斎

-

葛飾北斎が描いた晩年の名作とは

葛飾北斎は、江戸時代を代表する浮世絵の1人です。 彼が描いた風景画や肉筆画は、後世に語り継がれる名作として扱われ、日本に限らず世界的な評価を受けています。 しかし、葛飾北斎が手がけた作品数は、およそ3万点にものぼるといわれ、代表作の多くは晩年期に描かれているのです。 どのような生涯を送った人物なのか、晩年の葛飾北斎が描いた作品に迫ります。 真の絵師を目指した、葛飾北斎 作家名:葛飾北斎 代表作:『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』『雪中虎図』『酔余美人図』 葛飾北斎は、日本の歴史に存在する芸術家の中でも、世界的知名度を誇る浮世絵師です。 本所割下水、現在の墨田区に生まれた葛飾北斎は、墨田区から台東区の範囲でおよそ90回以上も引っ越しを行ったことで知られ、90年におよぶ生涯のほとんどを墨田区で過ごしたといいます。 彼が残した浮世絵の作品数は、細かいデッサンも含むとおよそ3万点を超えるそうです。 また、葛飾北斎という画号も、複数あるうちの1つに過ぎません。 葛飾北斎の画号は、全部で30はあるといわれています。 活動期間ごとに「春朗期・宗理期・葛飾北斎期・戴斗期・為一期・画狂老人卍期」の主に6期に分かれており、それぞれで作品の傾向が異なります。 なお、葛飾北斎の代表作である『富嶽三十六景』は、晩年の少し前である為一期に作られたものです。 当時、葛飾北斎は72歳という高齢でした。 葛飾北斎は、晩年まで浮世絵を描き続けたことでも有名で、死の直前に「5年の寿命があれば本当の絵師になれたものを」との言葉を残したそうです。 葛飾北斎は、生涯をすべて浮世絵に費やした、日本を代表する芸術家といえます。 肉筆画を描いた晩年期 葛飾北斎といえば、風景画である『富嶽三十六景』が非常に有名です。 しかし、晩年期の彼は、風景画以外の肉筆画(一点ものの作品)も多く描いており、題材も大きく変化しました。 晩年の葛飾北斎は、画号を「画狂老人卍」と名乗っており、このころの代表作として『朱描鍾馗図』『雲龍図』『西瓜図』『富士越龍図』が挙げられます。 しかし、作品たちを見ると、錦絵(多種類の色彩が特徴の絵画)をほとんど描かなかったことがわかります。 題材も風景画から動植物や武者絵など、幅広いジャンルに変化しました。 対象の立体感を演出する技法は、葛飾北斎の作品たちに見られる特徴ですが『朱描鍾馗図』『雲龍図』からもその趣がうかがえます。 『西瓜図』 『西瓜図』は、葛飾北斎が80歳の1839年に制作された肉筆画です。 縦長の画面の中に、切られた西瓜に白い和紙・菜切り包丁・上には桂剥きされた西瓜の皮が描かれています。 背景の淡いグラデーションと清涼感のある西瓜の朱色が作品の魅力で「蔬果図(野菜や果物をデッサンしたもの)」の1つとされています。 しかし、専門家の間では、七夕をイメージした見立絵との見解も。 その理由は、画の構図が蔬果図らしくない点にあります。 西瓜は、水の入った桶を、西瓜の皮は5色の絹糸、包丁と和紙は、七夕で使う梶の葉のメタファーとされており、いずれも七夕に必要な飾りを指しているためではないかとの説があります。 葛飾北斎の作品について研究するものの間では、当作品は、七夕を連想させる見立絵という見解が浮上しているのです。 『富士越龍』 『富士越龍図』は、晩年の葛飾北斎が最後に仕上げたといわれる1849年の肉筆画です。 雪の積もる富士山をメインに、黒い雲の中を龍が駆けのぼる様が描かれています。 一説によると、葛飾北斎の娘である葛飾応為が制作したとの考察も。 なお『富士越龍図』は、同様の構図の作品が2つあり、紙版と絹版にわかれます。 どちらが先に制作されたものなのか明らかになってはいませんが、落款があることから、どちらも正当な葛飾北斎の作品です。 『富士越龍図』に描かれた天をのぼる龍は、さらなる高みを目指したいという葛飾北斎の気持ちを現したためではないかともいわれています。 画狂老人卍 晩年の葛飾北斎は、落款に「画狂老人卍」という画号を用いていました。 現代人が見るとチープなネーミングに映るかもしれませんが、このワードにはれっきとした意味が込められているのです。 晩年の落款「画狂老人卍」 葛飾北斎は、その生涯でおよそ30回にもおよぶ画号の変更を行った変人としても有名です。 当時、浮世絵師が己の画号を変えるのは珍しいことではありませんでした。 しかし、30回も変えるのは普通ではありません。 それでも、葛飾北斎が画号を変え続けたのは「初心を忘れないため」という説と「画号を弟子に売って生活費にあてていた」という説の2つが考察されています。 売れっ子だった葛飾北斎ですが、その割に生活は貧乏だったそうです。 そのため、どちらの説も信憑性があり、真実は明らかになっていません。 「画狂老人卍」というネーミングをつけた理由は、主に2つあるといわれています。 1つ目は「画狂老人」という画号を気に入っている点です。 葛飾北斎は「画狂老人卍」を名乗る30年前、1805年からおよそ1年間だけ「画狂老人」という画号を落款に使っていました。 大昔に使ったフレーズを再度使っていることから、気に入ったフレーズであることがうかがえます。 また「卍」のワードは、葛飾北斎が所属していた川柳の会で使われていたニックネームです。 葛飾北斎は、64歳のころから川柳を趣味にしていた時期があり、周囲から「卍さん」の呼称で親しまれました。 過去の画号にも頻繁に卍を使っていた背景からも、気に入って画号に加えた可能性は高いでしょう。 2つ目の理由は、宗教的な意味合いです。 卍の1文字は、日蓮宗における徳の象徴とされています。 葛飾北斎は、熱心な日蓮宗の教徒であったため、卍のネーミングと日蓮宗は、深く関係していることがうかがえます。 画狂・北斎の最期の言葉 晩年、葛飾北斎は死の直前「天我をして五年の命を保たしめば、真正の画工となるを得べし(あと5年の寿命があれば、真の絵師になれたものを)」といい、辞世の句で「ひと魂でゆく気散じや夏の原(死んだ後は魂となって夏の草原をのびのび飛んでいこう)」と詠みました。 最期の言葉から、葛飾北斎は90年という生涯を浮世絵師として過ごし、技術の研鑽を最後まで怠らなかった人物だとわかります。 現在も北斎の浮世絵は世界を圧倒している 葛飾北斎は、その生涯のすべてを浮世絵に捧げた偉人です。 彼が残した作品の数々は、日本に限らず世界にも浸透し、世界中の芸術家へ多大な影響を与えました。 事実、19世紀の画家を代表するセザンヌが描いた『サント=ヴィクトワール山』は、葛飾北斎の『富嶽三十六景』が意識されています。 また、葛飾北斎の作品は西洋絵画だけでなく、音楽や花瓶など、ほかのジャンルにも影響を与えたともいわれています。 葛飾北斎は、芸術の分野を進歩させた世界的な浮世絵といえるでしょう。

2024.11.24

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵作品解説

- 葛飾北斎

-

謎多き浮世絵師・東洲斎写楽とは何者なのか

江戸時代中期に突如として浮世絵業界に現れ、そして忽然と姿を消した「東洲斎写楽」。 その正体は、いまだ明らかにされておらず、さまざまな説が現代でも論じられています。 写楽が描いた役者絵は、世界的な知名度を誇る日本の名作です。その正体を知りたい人は、決して少なくなく、今でも多くの議論がなされています。 謎に包まれた、東洲斎写楽とは何者なのか 作家名:東洲斎写楽 代表作:『市川蝦蔵の竹村定之進』『三代坂田半五郎の藤川水右衛門』『三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛』 東洲斎写楽(以下:写楽)は、1794年5月から1795年1月のおよそ10か月間だけ活動していたとされる浮世絵師です。 所属の流派・出生・本名、そのすべてが不明で、活動期間もわずか10か月というあまりにも奇天烈な人物といえます。 短い期間に145点もの作品を描く鬼才の持ち主で、活動初期には、一挙に28点もの大首絵(役者の上半身を描いたもの)を仕上げたそうです。 彼の描いた役者絵は、現代でもその構図が使われるほど芸術的要素の強さが魅力です。 役者の特徴を捉えたデフォルメチックな表現方法は、後世に続く浮世絵師や海外の画家たちにも多大な影響を与えました。 東洲斎写楽とは 写楽は、江戸時代中期を代表する「4大浮世絵」とも呼ばれています。 ほかの3人が葛飾北斎・喜多川歌麿・歌川広重であることからも、その知名度の高さがうかがえます。 なお、写楽が「東洲斎写楽」の落款(作者の署名のこと)を使っていたのは、デビューから2か月間のみです。 その後、8か月間は「写楽画」と名乗っていました。 落款の名が変わると同時に、写楽の画力は急速に衰えます。 一部界隈では「この時期から別の人物が写楽を名乗っていたのではないか」との説も浮上しています。それほどまでに、絵柄がまったく異なるのです。 東洲斎写楽が描いた、役者絵 写楽を代表する『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』『市川鰕蔵の竹村定之進』を始め、彼の描いた役者絵は、江戸中に知れ渡る大ブームに発展しています。 その背景を語るうえで欠かせない存在が、江戸の大手版元(現代の出版社)である「蔦谷重三郎」です。 写楽の役者絵が一大ブームを起こしたのは、蔦谷重三郎によるプロデュースがあってこそでした。 一説では「蔦谷重三郎が写楽本人なのではないか」との説も存在します。 堅実な経営スタイルで知られる蔦谷重三郎。 かの有名な喜多川歌麿の作品を出版するときでさえ、ゆっくりと入念な準備を進めたそうです。 しかし、写楽の作品においては、類を見ないアクティブさを見せつけています。 当時、無名かつ無実績の新人である写楽の作品を、一挙に28点も掲載しました。 また、すべてに黒雲母摺と呼ばれる鉱物の粉末をちりばめた特別仕様で出版するという、稀に見る好待遇でデビューを迎えさせました。 慎重な性格の蔦谷重三郎が、デビュー前の新人になぜこのようなハイリスクな出版を行ったのかは、いまだ明らかになっていません。 しかし、彼のプロデュースにより、写楽の作品は江戸中を巻き込むほどの大成功を収めました。 東洲斎写楽が多くの人を魅了する理由 慎重さに定評のある蔦谷重三郎によって大々的にプロデュースされた写楽。 新人作家である彼が多くの人を魅了したのは、人物像が謎なだけでなく、役者絵に込められた躍動感と、絵画としての完成度にあります。 まず、28枚の役者のなかでも一際人気を集めた『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』『市川鰕蔵の竹村定之進』。 これらは写楽の作品でも、役者の人物像と見た目の特徴を、的確に捉えているといわれています。 『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』は、河原崎座の「恋女房染分手綱」の登場人物の1人で、芸妓の身請け金を奪おうとする悪役「江戸兵衛」を演じる大谷鬼次を描いたものです。 あごを突き出してにらみつけるような鋭い眼光や開いた両手が、悪役らしさを生み出しています。 『市川鰕蔵の竹村定之進』は、河原崎座の「恋女房染分手綱」にて、前半の主人公である竹村定之進を演じた市川鰕蔵を描いた作品です。 市川鰕蔵は、当時の歌舞伎役者の中でも歴代最高と呼ばれており、描かれた風貌からもその自信が現れているように感じられます。 写楽の作品は、対象の人物像を正確に捉えたところが評価される一方、あまりに役者の素を表しすぎたとして、役者から批判も発生したそうです。 良くも悪くも、写楽は忖度のないありのままを描いた浮世絵だったのです。 東洲斎写楽の謎…彼は誰だったのか? 突然の登場から、わずか10か月で姿を消した写楽ですが、その正体には複数の説があります。 蔦谷重三郎や市川鰕蔵も候補の1人として数えられ、果ては葛飾北斎が写楽の正体だという説も。 写楽の正体を探る研究は、長年続けられてきましたが、現在ではある人物が濃厚だといわれています。初期の落款に描かれた「東洲斎写楽」と、同じ作家名を名乗る江戸に住んでいたとされる人物です。 謎の多い写楽の正体 1817年に出版された『諸家人名 江戸方角分(現代のタウンページのようなもの)』によると、八丁掘という現代の東京都中央区に位置する場所に「[号]写楽斎 地蔵橋」との記述が発見されました。 これは、写楽という名の人物が住んでいた場所で、すでに故人であることを意味します。 さらには、1844年に出版された『増補 浮世絵類考』によると、東洲斎写楽が八丁掘に住んでいたことと、徳島藩お抱えの能役者であり、浮世絵師であったことが記されていました。 また、本名を「斉藤十郎兵衛」といいます。 現在では、斉藤十郎兵衛が写楽の正体ではないかと提唱されています。 同名の浮世絵師であることはもちろん、自身も役者であったからこそ見事な役者の大首絵を描けたと考えれば、異論の余地がないのも当然です。 しかし、同名の作家を名乗る偽物の可能性も捨てきれないことから、確証にはいたっていません。 実は写楽は1人ではなかった? 写楽の作品は、第1期〜第4期まであるとされ、3期目から急速に画力が衰えます。 明らかに画風が異なるため、写楽複数人説が浮上しました。 実際に、各期の作品を見ればわかりますが、浮世絵に詳しくない人でも、違いが明らかにわかるレベルです。 ただ、途中で作風を変更した可能性もあります。 写楽の作品が最ももてはやされたのは、第1期の作品。第2期も好評でしたが、1期ほどではなかったようです。 そのため「写楽本人が人気を再燃させるために画風を変えた」との説も唱えられています。 3期から落款の署名が変更されたことから、現在は、写楽複数人説が定説です。しかし、当の本人の正体も判明しておらず、真相はいまだ明らかにされていません。 浮世絵最大のミステリー、東洲斎写楽 現在定説とされている写楽の正体は、八丁堀に住んでいた能役者「斉藤十郎兵衛」が濃厚です。 また「途中から別の人物が作品を描いていた」という説も、ある程度の信憑性を獲得しています。 いずれにしても確証のある証拠はそろっていないため、仮説の域をでません。 江戸を席巻した浮世絵「写楽」の正体が明らかになる日が、いつの日かくるのかもしれません。

2024.11.22

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とは

- 浮世絵作品解説

- 東洲斎写楽

-

浮世絵のなかにスカイツリー?江戸時代のミステリーと言われる作品

数年前「江戸時代に描かれた浮世絵に東京のスカイツリーがある」という話題があがりました。 その作品名は『東都三ツ股之図』。 作者は、浮世絵師の歌川国芳で、当作品を描いたのは1831年ごろといわれています。 なぜ浮世絵にスカイツリーらしきものが描かれているのか、その謎を解き明かしましょう。 浮世絵にスカイツリー? 話題の起こりは2011年のこと。 神奈川県川崎市「川崎・砂子の里資料館」(現在の名称は「川崎浮世絵ギャラリー」)にて開催されるイベントに向けて館長の方が準備を進めていたところ、作品に白くて異様に高い塔が見えることに気がつきました。 同年は、スカイツリーが開業する1年前だったこともあり、大きな注目を集めたそうです。 当時は、テレビや雑誌で特集が組まれるなど、メディアをあげて該当の浮世絵が大きく取り上げられました。 スカイツリーらしきものが描かれた『東都三ツ股之図』 スカイツリーが映っていると疑惑の『東都三ツ股之図』。 こちらは、現代に描かれた作品ではなく、江戸時代に描かれたれっきとした浮世絵作品です。 作品には、貝取りの舟とその両岸・対岸同士を結ぶ橋に、職人と思わしき2人の人物と2つの塔が描かれています。 スカイツリーとおぼしき建物は、2つある建物の右側です。 なぜ、この塔がスカイツリーではないかと話題になったのかというと、その理由は、塔の高さです。 絵の構図から、該当の塔は相当に高さのある建物だと分かります。 当時、江戸界隈では、江戸城を越える建物は建築が許可されておらず、当然浮世絵にあるような塔は、技術的にも建てられるはずがありません。 また、塔の風貌がスカイツリーに酷似している点も、スカイツリー説を助長しました。 そのため、話題にあがった当初は「この浮世絵はどこを描いたものなのか」「あの塔はなんなのか」について調査する方が、後を絶たなかったそうです。 ただ『東都三ツ股の図』を描いた作者は、変わり者で知られる歌川国芳。 考察者から「歌川国芳の独創性なら描きかねない」といわれるほど、風変わりな作品を多数生み出した人物です。 『東都三ツ股の図』を描いた歌川国芳と は 作家名:歌川国芳[1798〜1861] 代表作『相馬の古内裏』『みかけハこハゐがとんだいゝ人だ』『其のまま地口猫飼好五十三疋』 歌川国芳は、江戸時代末期に活躍した江戸生まれ江戸育ちの浮世絵師です。 当時、数ある大衆芸術のなかでも浮世絵は全盛期にあり、葛飾北斎や歌川広重など著名な浮世師たちが多数の作品を生み出していました。 そのような群雄割拠の浮世絵業界のなかで、歌川国芳が有名になれたのは、ひとえに奇抜な発想力と高い画力があったためです。 12歳で描いた『鍾馗提剣図』をきっかけに絵の才能を認められ、当時の人気浮世絵師であった歌川豊国に弟子入りします。 その後『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』と呼ばれる武者絵により、江戸中で話題の浮世師にまでのぼり詰めました。 当時の浮世絵は、美人画や役者絵が主流でしたが、歌川国芳の作品は、武者絵や風刺画などさまざまなジャンルがあります。 代表作である『相馬の古内裏』は、山東京伝の読本『善知安方忠義伝』をテーマにした武者絵です。巨大な妖怪「ガシャドクロ」が絵の大半を占めるこの作品は、高い評価を獲得しています。 『東都三ツ股の図』は江戸に実在した景色なのか 歌川国芳の『東都三ツ股之図』で描かれている風景は、現在の東京都中央区中州にあたる場所だといわれています。 作品名にある「三ツ股」は、当時の隅田川・小名木川・箱崎川の合流所を指す言葉です。 そうすると、描かれている橋は「永代橋」にあたり、中州の説に合致します。 また、中州説が合っているならば、塔がある岸は隅田川の東岸です。 『東都三ツ股の図』で描かれたのはスカイツリーではない 現状、浮世絵の場所は、現在の中州にあたる場所である説が濃厚です。 しかし、1つ問題があります。 それは、現在のスカイツリーの場所と浮世絵にある塔のポイントがまったく異なる点です。 スカイツリーは墨田区に建っていますが、浮世絵の塔が指す場所は、現在の江東区に位置します。 したがって、少なくともスカイツリー説は、誤りな可能性が濃厚です。 そうすると、気になるのが塔の正体です。 一説によると火の見櫓か井戸掘り櫓ではないかと唱えられていますが、はっきりとした証拠はありません。 しかし、1850年の『深川佐賀町惣絵図』によると、塔の位置あたりに火の見櫓が建っていたことが記されていたそうです。 『東都三ツ股之図』にある左の塔には、監視台とおぼしきものが確認できます。 火の見櫓ならば上部に監視台が備えられているため、左の塔が火の見櫓にあたるといわれています。また、間近に火の見櫓が2本建つとは考えづらいため、左が火の見櫓なら、右も同様とはいえないでしょう。 そこで唱えられたのが「井戸掘り櫓説」です。 本来、井戸掘り櫓の高さは10mで、火の見櫓と同等かそれ以上の高さを誇ります。隅田川周辺は埋め立て地なため、通常より長めの井戸掘り櫓が立てられた可能性も否定できません。 井戸掘り櫓は使用後に解体されるため、ほかの風景画に映り込んでいない理由も納得できます。 現在は井戸掘り櫓の説が定説とされていますが、事実は定かではありません。 国芳だけではなかった!”謎の塔”が描かれた浮世絵 作家名:葛飾北斎 生没年:1760年〜1849年 代表作『冨嶽三十六景 凱風快晴』『肉筆画帖 鷹』『酔余美人図』 葛飾北斎は、江戸生まれの墨田区育ちの浮世絵師です。 世界的な知名度を持ち、多くの海外芸術家に影響をおよぼしたとされています。 大の引っ越し好きで、およそ90年にもおよぶ生涯で、90回以上もの引っ越しを繰り返したそうです。代表的な作品は『冨嶽三十六景』。 富士山とその周辺の風景を収めた、全46枚からなる風景版画です。 なかでも『凱風快晴』『神奈川沖浪裏』『山下白雨』は有名で、現在でもさまざまな芸術作品のモチーフとされています。 この葛飾北斎が謎の塔を描いたとされる作品が『冨嶽三十六景 東都浅艸本願寺』です。 これは、富士山を背景に東京浅草本願寺と瓦職人を描いた1枚で、左に建築中の火の見櫓が描かれています。 歌川広重『名所江戸百景 両国回向院元柳橋』 作家名:歌川広重 生没年:1797年〜1858年 代表作『亀戸梅屋敷』『名所江戸百景』『浅草田甫酉の町詣』 歌川広重は、江戸時代後期生まれの浮世絵師です。 もともとは、父の跡継ぎで火消同心(現在の消防士)をしていましたが、35歳で後継を息子に譲り、浮世絵師の道へと進みました。 彼の作品のなかでも、江戸の市中や郊外を描いた風景画『名所江戸百景』は、世界的な知名度を誇る歌川広重の集大成です。 そのような歌川広重が、謎の塔とおぼしきものを描いた作品は『名所江戸百景 両国回向院元柳橋』。 富士山を背景に、櫓らしき建物が建てられています。 これは「相撲櫓」といい、相撲の興行時に組まれる櫓です。 相撲櫓は客寄せのための太鼓や旗が備え付けられるもののため、本作品で描かれたのは相撲櫓とみて間違いないでしょう。 現在の景色と浮世絵を比較しながら鑑賞してみよう 不思議な世界を体験できるのも、浮世絵の楽しみ方です。 浮世絵といえば役者絵や風景画など荘厳なイメージを抱く方も多いですが、一方で妖怪や風刺を題材にした大衆的な作品も数多く存在します。 歌川国芳の『東都三ツ股之図』は、浮世絵の楽しみ方を再認識させてくれた、ユーモアのある1枚といえるでしょう。

2024.11.22

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とは

- 浮世絵作品解説

- 歌川広重

- 葛飾北斎