-

浮世絵版画は高く売れる?高価買取の基準とポイントは?

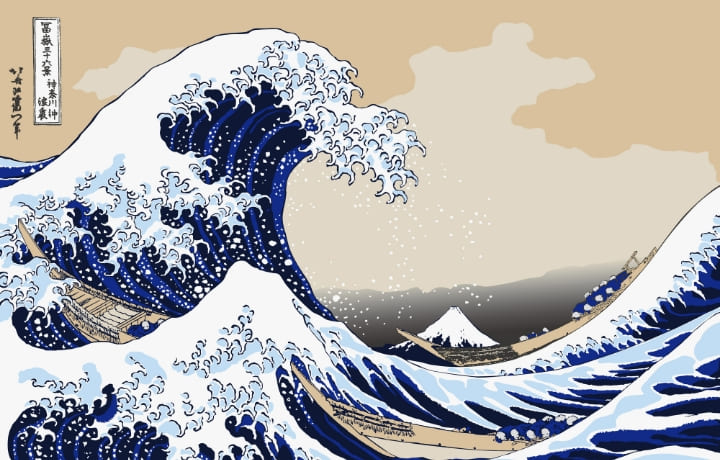

江戸時代に生まれた浮世絵版画は、当時の人々の間で大人気となりました。 浮世絵版画の技術がなければ、浮世絵が大衆文化として発展することはなかったかもしれません。 現在、有名な作品の多くも浮世絵版画です。 しかし、浮世絵版画は同じものが複数作られているため、価値が高くないと考えている方もいるかもしれません。 浮世絵版画について高価買取の基準や主な有名作品、作り方などを知り、買取時の価値について理解を深めましょう。 浮世絵版画を高価買取してもらおう 浮世絵には肉筆で描かれた肉筆浮世絵と、木版画形式の浮世絵版画の2種類があります。 一般的に浮世絵と言うと、後者の浮世絵版画を指すことが多いでしょう。 江戸時代に大流行した浮世絵版画からは、多くの傑作が生まれています。 現代でも浮世絵の人気は高く、国内外に多くのコレクターがいます。 作品によっては高価買取の対象になるかもしれません。 浮世絵版画とは 浮世絵版画とは、絵師が描いた下絵を元にした原版(版木)を摺って制作する浮世絵のことです。 浮世絵の祖と呼ばれる菱川師宣(ひしかわもろのぶ)がきっかけとなって誕生しました。 木版画形式のため大量生産が可能で、1枚当たりの価格が安かったため、江戸時代の庶民の間にも一気に広まったと言われています。 始めは、墨一色で摺られていた浮世絵版画でしたが、江戸時代中期には、技術の進歩により何色もの顔料を使う多色摺りが一般的になりました。 現代でも知られている有名作品の多くは、多色摺りで作られています。 特に18世紀末から19世紀前半は、浮世絵版画が最も盛り上がった時期です。 葛飾北斎(かつしかほくさい)、喜多川歌麿(きたがわうたまろ)といった人気絵師もこの時期に活躍しました。 当時、江戸幕府は鎖国政策を取っていましたが、さまざまなルートから海外へ伝わった浮世絵は外国人にも人気でした。 多色摺による鮮やかな発色や大胆な構図は、外国の芸術家にも大きな影響を与えたのです。 なお、身近なものをテーマに描かれた浮世絵版画は、いくつかのジャンルに分けられます。 美しい女性をモデルにした美人画や、歌舞伎役者のブロマイドとして活用された役者絵、絵葉書や旅行ガイドの役割を果たした風景画などが、主なジャンルです。 浮世絵版画は買取してもらえる? 結論から言えば、浮世絵版画は買取してもらえる可能性があります。 中には高価買取が期待できる作品もあります。 浮世絵版画は安く大量に作れるという特性を生かして、江戸時代には大衆向けにさまざまな作品が販売されました。 そのため、中には芸術的価値が高くないものもあるのが事実です。 作品や作家、保存状態などによっては買取してもらえないものもあるでしょう。 一方で、作品によっては非常に芸術性が高く、国内だけでなく海外からも人気を集めている作品もあります。 特に遺品整理や相続を通じて出てきた浮世絵版画は、受け取った方は作家名が分からないことも少なくありません。 しかし、査定士による査定の結果、有名作家の作品だと判明し、高価買取されることもあるのです。 不要は浮世絵版画を持っている方は、ぜひ買取を検討してみてください。 浮世絵版画の制作工程 浮世絵版画は基本的に、4つの役割を持つ人々との共同作業で作られていました。葛飾北斎など浮世絵版画の作家とは、この中の絵師に該当します。 しかし、実際には作家一人の力で作れるものではないことが分かるでしょう。 版元 版元とは、現代で言う出版社またはプロデューサーです。 浮世絵版画を摺ったり売ったりするだけでなく、より売れる商品を作るために企画も行いました。 喜多川歌麿(きたがわうたまろ)と東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)という2人の人気絵師を発掘した、版元の蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)は特に有名です。 彫師 彫師とは、絵師が描いた図柄を元に版木を作る職人のことです。 一人が最初から最後まで担うこともあれば、複数の職人が協力して1枚の版木を作る場合もありました。 なお、2色以上の色を重ねる浮世絵版画では、一色ごとに一枚の版木が必要です。 版木の数が増えるほど時間やコストがかかってしまうため、浮世絵版画では5枚の板の両面を使った10面以内に抑えるのが一般的でした。 たとえば、江戸時代中期に活躍した喜多川歌麿の作品『五人美人愛敬競 八ツ山わしや』を見てみましょう。 注目したいのは女性の髪の毛です。 髪の毛を彫るのは高い技術が必要とされ、何人かの彫師が協力して作業する場合でも、特に優れた者だけに任されていたと言われています。 『五人美人愛敬競 八ツ山わしや』では、髪全体に細かな筋が入り毛の流れを表現していることや、生え際は白を効果的に使って表現していることが分かります。 色を付けたくない部分を彫っていく浮世絵版画の場合、髪の毛の流れを示す白い筋が彫師が彫った部分です。 作品にもよるものの、線の細さは1mm以下になることも多く、非常に繊細な作業であったことが伺えます。 また、絵師によっては、下絵の段階で細かな部分を描かないことがあります。その際は、彫師が足りない部分を補います。 中には髪の毛や着物の柄を彫師に任せる絵師もいました。 江戸時代の浮世絵版画では、ほとんどの場合、作家として名前が残るのは絵師のみです。しかし、実際には彫師も大きな役割を果たしていたと言えるでしょう。 摺師 摺師とは、原版に顔料を付けて紙に摺る職人のことです。 絵師のイメージ通りの図柄ができるように版木と紙、顔料を調整するには、高い技術が必要でした。 特に多色擦りが登場してからは、版木の枚数が増えたため作業にかかる時間も長くなり、摺師の負担は増えたと考えられます。 歌川広重(うたがわひろしげ)は、雨や雪の描写を得意とする絵師です。 『東海道五拾三次 蒲原 夜之雪』では、寒村に降り積もった雪を墨の黒と和紙の白のグラデーションで表現しています。 ぼかしの技術を用いることで、雪のやわらかな質感が伝わってくるでしょう。 浮世絵版画では、ぼかしたい部分に水分を多くした顔料を乗せて、まず版木の上でグラデーションを作ります。 その上に紙を置いて摺ることでぼかしを表現するのです。 絵師が思い描いた通りのグラデーションができるかは摺師の力量次第と言えます。 なお、浮世絵版画が完成するまでの流れは以下の通りです。 下絵を描く(絵師) 検閲を受ける 主版を彫る(彫師) 色分けする(絵師・彫師・摺師) 色ごとの版木を彫る(彫師) 紙に擦る(摺師) このように、1枚の浮世絵版画を完成させるまでには多くの人の手を経ていることが分かります。 なお、1790年以降、浮世絵は下絵の段階で幕府の校閲を受けることが義務付けられていました。 絵師 葛飾北斎や歌川広重など、今日私たちが知っている人物は「絵師(浮世絵師)」です。 絵師の主な役割は、題材の選定(版元と共同で行うことも)やデザイン画の作成です。 浮世絵の題材には、役者絵、美人画、風景画、歴史画などがあり、時代や流行、依頼主の要望を考慮しながら、題材を選定していきます。浮世絵版画の場合、複数枚を刷るため、商業的に成功するのかという視点も非常に重要なのです。 また、構図・デザインは、絵師の芸術的なセンスが試されます。そして、彫師や摺師への指示も的確に行わなければ、絵師のイメージを実現することはできません。 絵師の役割は、単に絵を描くだけでなく、作品全体の企画・デザイン・制作を統括し、最終的な品質を保証することにあります。彼らの創造力と技術は、浮世絵の美しさと魅力を支える重要な要素であるといえるでしょう。 浮世絵版画の価値を決めるポイント 浮世絵版画の価値を決めるポイントは複数あります。 中でも特に重要なのが、作家です。 浮世絵が大衆文化として人気を集めた江戸時代には、無数の浮世絵師がいました。当然、中には全くの無名作家もいます。 無名作家の作品は、買い手を見つけにくいため、高い価値を付けるのは難しくなり、査定してもらっても買取価格が数百円と言われることも少なくありません。 一方、誰もが知る有名作家の作品は、価値が高くなる傾向にあります。 相場は、江戸時代のもので30,000円〜100,000円、復刻版で10,000円〜20,000円です。 さらに保存状態がよいものであれば、数百万円〜数千万円の価値が付けられる可能性があるでしょう。 実際に、2017年に開かれたオークションで葛飾北斎の『神奈川県沖波裏』が9,804万円で落札された事例があります。 そもそも肉筆浮世絵と異なり、浮世絵版画は元となる版木さえあれば何度も摺れます。 その結果、同じ作品が多く市場に出回っていますが、それぞれの価値には開きがあります。 初摺かどうかや保存状態などが大きな意味を持つためです。 例として、オリジナル板と復刻版の違いが挙げられます。 復刻版とは、江戸時代から明治時代初期に作られた浮世絵版画を現代へ蘇らせたものです。 オリジナル板を正確に写し取った原版を摺って作られる復刻板は、クオリティという意味では、オリジナル板とほとんど違いはありません。 ただし、200年以上前に作家本人が携わって作ったオリジナル板と比べると、復刻版の美術品としての価値は低くなってしまいます。 一部の有名作家のものを除いて、買取を断られるケースも珍しくありません。 また、オリジナル版の中では最初に摺られたものを初摺、増版以降のものを後摺と言います。絵師の意向が反映されている初摺のほうが、価値が高いとされています。 浮世絵版画の有名作品 浮世絵版画の手法が確立されたことで、江戸時代から昭和にかけて多くの作家が誕生しました。 その中には、日本国内はもちろん、海外でも人気の有名作品が複数存在します。 『富嶽三十六景』 作家名:葛飾北斎(かつしかほくさい) 代表作:『富嶽三十六景』『諸国瀧廻り』『北斎漫画』 『富嶽三十六景』を制作した葛飾北斎は、日本だけでなく世界的にも最も有名な浮世絵作家の一人です。 活動していた江戸時代後半にはすでに海外で知られており、ゴッホやドガなどの芸術家にも影響を与えました。 『富嶽三十六景』は、富士山を描いた風景画のシリーズです。 タイトルにある通り、当初は36作品を収める予定でしたが最終的に10点が追加されたというエピソードからも、当時から人気の高い作品だったことが分かります。 中でも、富士山とそれを飲み込もうとするかのような大波を対比させた『神奈川県沖浪裏』や、赤い富士山が目を引く『凱風快晴』は特に有名です。 代表作の『富嶽三十六景』は、葛飾北斎がすでに70代になっていた1831年から1834年にかけて出版された作品です。 葛飾北斎は若い頃から浮世絵版画に限らず、肉筆浮世絵、読本の挿絵、春画などあらゆる分野で活躍しました。 90歳で亡くなるまで創作への情熱を失わず、制作した作品数は34,000点以上とも言われています。 『東海道五十三次』 作家名:歌川広重(うたがわひろしげ) 代表作:『東海道五十三次』『名所江戸百景』『近江八景』 歌川広重は葛飾北斎に並ぶ、江戸時代後期の人気浮世絵作家です。 雨や風を巧みに表現した作品を多く残しており、特に風景画の名手として知られています。 『東海道五十三次』は、全55作の浮世絵版画で構成されるシリーズものです。 五大街道の一つである東海道にある53の宿場に、始点と終点の2箇所を加えた55箇所の情景を描いています。 制作は、葛飾北斎の『富嶽三十六景』と同時期の1833年です。 歌川広重の浮世絵は、海外でも高く評価されています。 人気の理由の一つが、「ヒロシゲブルー」と称される青色の美しさ。歌川広重は、当時はまだ珍しかったベロ藍(紺青)と呼ばれる顔料を使って、海や空などの色を表現しました。 19世紀後半に広がった印象派や、アール・ヌーヴォーの作品には、歌川広重の影響を受けたものが多く見られます。 『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』 作家名:東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく) 代表作:『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』『市川鰕蔵の竹村定之進』『三代坂田半五郎の藤川水右衛門』 東洲斎写楽は江戸時代中期に多くの役者絵を発表した浮世絵師です。 1794年5月から約10カ月という短い期間の間に、約150点の作品を残し、表舞台から消えてしまったことから「謎の浮世絵師」と呼ばれることもあります。 東洲斎写楽の魅力は、役者の特徴をよく捉えていることです。 『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』では、表情や両手を広げて前に出す独特のポーズから役者の個性が伝わります。 当時の役者絵は、ありのままに描くよりファンに受けるように美化して描くのが一般的だったため、東洲斎写楽の作品は驚きを持って迎えられました。 しかし、東洲斎写楽の斬新な表現は、役者からの評判は芳しくなかったようです。 作品を発表するたびに作風が変化し、最終的には浮世絵師の活動をやめてしまいました。 そのため、確認されている作品の中でも、『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』を含む最初期に発表された28枚の大首絵が最も高く評価されています。 浮世絵版画買取は実績ある査定士へ依頼を 江戸時代から続く木版画形式の浮世絵である浮世絵版画は、多くの場合、買取が可能です。 ただし、同じ作家の同じ作品でも、初摺、後摺、復刻版で価値に開きがあります。 買取価格が数百円から数万円以上まで、大きく差がつくこともあるのです。 浮世絵版画の価値を正確に見極めてもらうためには、実績ある査定士に相談することが大切です。 価値の分からないものも、まずは査定を依頼してみてはいかがでしょうか。

2024.08.08

- すべての記事

- 浮世絵 買取

-

浮世絵を高価買取してもらうには?信頼できるプロの査定士に依頼しよう

日本の大衆文化として親しまれてきた浮世絵。 有名な作品も多く、日本だけではなく海外からも高い評価を受けている作品が数多くあります。浮世絵作品で高価買取を狙うのであれば、まずは有名浮世絵師が描いた作品であるかの確認が大切です。浮世絵の価値の調べ方を知るためには、浮世絵の概要を知る必要があります。 浮世絵を高く買取してもらおう 江戸時代から長く愛され続けている浮世絵は、作品や作家によって高価買取が可能な芸術作品です。 一方で、大量生産が行われ大衆に親しまれていた側面から、無名の浮世絵師や作品には、あまり価値がつかないことも。 浮世絵が高価買取できるかどうかには、描いた浮世絵師が大きく関係してきます。高価買取できる浮世絵がどのようなものかを知るためには、江戸時代に活躍した、有名絵師が誰であるかを把握することも大切です。 浮世絵とは 江戸時代から始まり、富裕層だけではなく庶民の間でも人気を集めていた浮世絵。版画の技術により大衆に広まった浮世絵には、さまざまな魅力があります。浮世絵の魅力を存分に楽しむためにも、まずは浮世絵の歴史や種類などを知ることが大切です。 浮世絵とは何か 浮世絵とは、江戸時代から大正時代にかけて描かれた絵画で、主に風俗を描いた作品を指します。「浮世」には、この世は憂き世で嫌なことばかりであるが、浮かれながら楽しくこの世を謳歌して暮らしたいという意味が込められています。このような意味を持つ浮世の字があてられ、浮世絵が描かれるようになりました。 江戸時代以前では、絵や書などの芸術を楽しめたのは、生活にゆとりのある武士や貴族などのいわゆる上流貴族たちだけでした。室町時代に、京都で町人に向けた安価な絵の販売もありましたが、ごく一部の層に向けたもののみ。実際に、絵や書が大衆にとって身近になったのは、戦国の世が終わり太平が訪れた江戸時代からでした。 日本は江戸時代に入ると、江戸が新興都市として発展・安定していき、町人たちの間でも現世を楽しもうとする雰囲気が生まれていきます。このような変化は、上流階級の人々に向けて描いていた絵師たちの創作活動にも影響を及ぼしていきました。のちに、多くの絵師たちが、人々が暮らす日常を描き始め、浮世絵が発展していったのです。 浮世絵の歴史 江戸時代に入り誕生した浮世絵は、当時の大衆メディアとして人々に親しまれていました。浮世絵は、過去や未来ではなく、「いま」を描くことに重きをおいています。そのため、浮世絵師たちは、時代の最先端をいく風俗や話題を追い求め、絵のモチーフとしていきました。江戸時代における大衆の楽しみといえば、遊びや芝居。これらは、美人画や役者絵として描かれました。作品は、現代でいう流行ファッション誌やブロマイド感覚で親しまれていました。 初期の浮世絵は、絵入本の挿絵から独立した形で描かれるようになっています。色は一切使われておらず、墨一色で描かれていました。この一枚絵が、町民の鑑賞用として広がっていったのです。 その後、版木を摺った後に筆で色付けを行う手彩色と呼ばれる手法が広がり、丹絵や紅絵、漆絵などが制作されるようになりました。しかし、手彩色は1枚ずつ色を付けるため、大量生産に向いていませんでした。また、仕上がりにムラが発生するのも課題に。 色付けを行い、かつ大量生産を可能にしたのが、色摺りです。色ごとに版木を用意し、指定の色で摺れるようにすることで、制作スピードがアップしました。この方法で摺られた浮世絵を、紅摺絵と呼びます。使用された色は2~3色ほどで、赤色をメインに緑色や黄色が用いられました。 紅摺絵により色つきの浮世絵が大量生産できるようになったのち、もっと多くの色が使われた浮世絵を見たいという声も多くなっていきました。この大衆の要望に応えるべく生み出されたのが錦絵です。 錦絵は、1764年以降に流行した絵暦の交換会がきっかけで誕生しました。絵暦とは、一般的な作品より少し豪華な浮世絵のことです。絵には、その年の月を隠し文字のように描き、知的な遊びが行われていた絵暦。趣味人が集まる会で披露し配るため、豪華さが重要視されていました。 絵暦は、鈴木春信(すずきはるのぶ)をはじめとした人気浮世絵師によって描かれています。豪華さを増すために、7~8色と多くの色が使われ始め、多色摺りの技術が発展していったのです。この多色摺りの浮世絵は、大衆からも人気を集め、錦織のような美しさがあったことから錦絵と呼ばれるようになりました。墨一色で描かれた浮世絵は、このような歴史を経て発展していきました。 肉筆浮世絵と浮世絵版画 浮世絵は大きく分けると、肉筆浮世絵と浮世絵版画に分類できます。肉筆浮世絵とは、浮世絵師が一つひとつ筆をとって描いた作品です。浮世絵師が直接和紙に描いていくため、この世に一つしかない希少性の高い浮世絵といえます。時間がかかる上に大量生産できない肉筆浮世絵は、浮世絵版画よりも価値が高いとされ、主に富裕層から依頼を受けて描かれていました。依頼内容にあわせて浮世絵師が丁寧に制作していく肉筆浮世絵は、販売価格も高価であったそうです。 一方、浮世絵版画とは、浮世絵師が描いた絵を彫師が版木に掘っていき、摺師が和紙に摺って制作される作品です。一度版木を完成させれば何度も摺れるため、大量生産が可能な浮世絵でした。安価で入手できるため、庶民でも楽しめる芸術品として広く知られていきました。一般的に、浮世絵というと浮世絵版画を指している場合が多い傾向です。 浮世絵のジャンル 浮世絵と一口にいっても、さまざまなジャンルが存在します。代表的なジャンルは、美人画・役者絵・武者絵などです。浮世絵初期の美人画は、遊里の女性を描いていましたが、時代が進むにつれ一般庶民も題材の対象となっていきました。全身を描いたものから、上半身に焦点を当てた大首絵など、さまざまな構図の美人画が制作されています。 役者絵も浮世絵の中で人気のあるジャンルの一つです。歌舞伎役者を描いた浮世絵であり、現代でいうブロマイドのような形で大衆に親しまれていました。役者絵も全身姿から大首絵、大顔絵などの構図で描かれています。 武者絵は、たくましい武士の姿を描いた浮世絵です。太平の世であった江戸時代では、強くありたいという男の憧れの的として人気を集めていました。武者絵では、歴史上の有名な武将や甲冑姿の武士のほかに、神話に登場する英雄なども描かれています。 著名な浮世絵師の作品は高額買取のチャンス 江戸時代に活躍した有名浮世絵師の作品は、高価買取のチャンスがあります。とくに、浮世絵の黄金時代を築き上げた四人の巨匠、葛飾北斎・喜多川歌麿・東洲斎写楽・歌川国芳は、高値で取引されている作品が多くあります。 葛飾北斎 絵師名:葛飾北斎(かつしかほくさい) 生没年:1760年-1849年 代表作:『冨嶽三十六景』『加藤清正公図』 葛飾北斎は、日本が世界に誇る浮世絵師の1人。 90歳で亡くなるまで浮世絵を描き続けたといわれています。生涯で描いた作品は、約30,000点にも及びます。葛飾北斎が浮世絵師としてデビューした当初は、勝川春章(かつかわしゅんしょう)の門下であったことから、勝川春朗(かつかわしゅんろう)を名乗っていました。早くから才能を開花させた北斎は、黄表紙の挿絵や錦絵、洒落本、春画の挿絵、肉筆美人画など、さまざまなジャンルの浮世絵を制作していきました。 勝川派を離れたあとは、琳派の門下に入り三代目俵屋宗理(たわらやそうり)を襲名します。北斎は、美人画を中心に制作を進め、顔がスラリと細い優美な美人像である「宗理美人」を確立させます。しかし、お金に困っていた北斎は、宗理の画号をわずか4年で門人の宗二に売り渡してしまったのです。 その後は、流派に属さず浮世絵制作を続けていきます。代表作『冨嶽三十六景』は、北斎が72歳のときに発表された連作の浮世絵です。発表当初は、全36図で構成された『冨嶽三十六景』ですが、大変人気を集めたことから、のちに裏富士と呼ばれる10図が追加され、全46図の構成となりました。波間から顔を出す富士や赤富士など、さまざまな表情を見せる富士山を描き、江戸時代の旅行ブームをけん引しました。 喜多川歌麿 絵師名:喜多川歌麿(うたがわきみまろ) 生没年:1753年-1806年 代表作:『婦女人相十品』『当時三美人』 喜多川歌麿は、日本でも人気のある浮世絵師ですが、海外では葛飾北斎と並ぶほどの高い評価を受けています。 狩野派の町絵師・烏山石燕に師事し、中村座の富本節正本『四十八手恋所訳』下巻の表紙絵の制作で、浮世絵師デビューしたといわれています。初期の浮世絵には、勝川派の影響が見受けられ、鳥居清長風の美人画を描いていました。 喜多川歌麿が自身の画風を確立させるきっかけとなったのが、蔦屋重三郎プロデュースで出版した狂歌絵本『画本虫撰』や『百千鳥狂歌合』です。花や鳥、虫などを繊細に描いて人気を博しました。 寛政の改革により幕府の規制が強くなると、狂歌絵本の制作ができなくなってしまいました。そこで、喜多川歌麿と蔦屋重三郎のコンビは、歌まくらと呼ばれる春画を制作するように。春画は性風俗を題材にしているため、当然表立って書店に並ぶことはありません。幕府にばれてしまえば、処罰の対象となります。幕府への反骨精神からこのような制作をしたとも考えられています。 その後は、美人画を得意としていた喜多川歌麿は、その後『婦女人相十品』と呼ばれる連作や『当時三美人』など、女性の上半身に焦点を当てて描く大首絵を次々と発表。さまざまな身分や職業の女性を描き、大衆から人気を集めました。喜多川歌麿の美人画は、写実性を重視し、顔の特徴を細かく描き、人物を描き分けている特徴があります。 東洲斎写楽 絵師名:東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく) 生没年:不詳 代表作:『市川鰕蔵の竹村定之進』『三世大谷鬼次の江戸兵衛』 東洲斎写楽は、四大浮世絵師の1人でありながら謎の多い人物です。 役者絵の中でも役者の顔を強調して描く、大首絵を得意としていました。無名の状態から突然デビューを果たし、約145点もの作品を生み出すと、わずか10か月で忽然と姿を消してしまったのです。活動期間はわずかでありながらも、歌舞伎役者の顔をデフォルメして描いた役者絵は、多くの人々の記憶に残る作品となりました。 蔦屋重三郎のもとで鮮烈なデビューを果たした東洲斎写楽の活動期間は、4期に分けられます。東洲斎写楽が描いた作品で最も評価が高いのは、デビュー当初である1期に描かれた作品です。大首絵と呼ばれる歌舞伎役者の上半身を描いた似顔絵を得意としており、これまでの定型的な役者絵ではなく、大胆にデフォルメされた個性的な表情が、人々の注目を集めたのでした。しかし、大きな衝撃を与えたものの、評価は賛否両論で、描かれた人々からは不評の声が上がっていたともいわれています。 東洲斎写楽の作品は、時が経って明治以降に海外で大きな反響を呼びました。その後、謎の多い東洲斎写楽の正体を探る動きが高まりました。東洲斎写楽の正体として最も有力なのは、斎藤十郎兵衛という能役者であるとする説です。しかし、いまだ東洲斎写楽の正体は解明されていません。 歌川国芳 絵師名:歌川国芳(うたがわくによし) 生没年:1797年-1861年 代表作:『相馬の古内裏』『其のまま地口猫飼好五十三疋』 歌川国芳は、武者絵・風刺画・戯画などを得意としていた浮世絵師です。 幼いころから絵の才能を発揮しており、7~8歳ごろから江戸中期に活躍していた浮世絵師・北尾重政や北尾政美の絵をまとめた本を読んでいました。有名な絵師の浮世絵を模写することで、技術を身に付けていったそうです。12歳のときに描いた『鍾馗提剣図』が、歌川豊国の目に留まり、弟子として修業を開始することになりました。 幼いころから絵の才能を見出された歌川国芳でしたが、浮世絵師として大成するのは30歳を過ぎたころでした。歌川国芳を一躍有名にしたのが、明時代の小説『水滸伝』に登場するキャラクターを描いた『通俗水滸伝豪傑百八人之一人』です。 その後、さまざまなジャンルの浮世絵を手がけた歌川国芳は、常に新しい表現方法を模索し続けました。その画風は、西洋画の影響も受けていたと考えられています。当時の日本は鎖国の影響もあり、西洋画を集めるのは難しい状態であったにもかかわらず、西洋の銅版画などを数百枚所有し、西洋絵画の技法を研究していたそうです。その結果、遠近法を取り入れた写実的な浮世絵作品が発表されています。 実は偽物も多い、浮世絵 現在、浮世絵は日本だけにとどまらず海外からも高い人気を得ています。人気の高い作品であるほど贋作も多くなります。買取や購入の際に、真贋を見極めるための知識を身に付けておくことが大切です。本物であるかどうかは、落款や印章で確認できます。絵自体を本物に似せていても、落款や印章が本物と違えば、贋作の可能性が高いといえるでしょう。 ただし、人気作品ほど精巧な贋作も出回っており、浮世絵の真贋を素人目で見極めるのは難しいものです。買取を検討している浮世絵の真贋を知りたい場合は、査定経験の豊富なプロの査定士に相談するとよいでしょう。 査定士が見る!高額買取のポイントとは 浮世絵の査定では、主に以下の項目がチェックされます。 保存状態 付属品 査定書(鑑定書) 作家 サインの有無 摺られた時期 技法 肉筆浮世絵(肉筆画)かどうか 上記は、浮世絵の買取価格を左右する重要な要素です。 とくに、作家が誰であるかによって価格は大きく変動するでしょう。また、肉筆浮世絵であるか、浮世絵版画であるかも、価格に大きな影響を与えます。大量生産が可能であった浮世絵版画とは異なり、肉筆浮世絵は、浮世絵師が筆をとって直接和紙に描いていた作品のため、この世に一つしかない浮世絵です。そのため、浮世絵版画よりも高価買取が期待できます。 浮世絵買取は実績ある査定士へ依頼しましょう 浮世絵の買取を検討している場合は、実績のある査定士に査定を依頼して価値を確かめましょう。有名浮世絵師が描いた作品であれば、浮世絵版画でも高価買取が期待できます。古くに制作された浮世絵は、シミや汚れ、破れなどが生じている場合もあるでしょう。きれいな状態で買取をしてもらいたいと考えますが、査定の前に自己判断で修繕を行うのはお勧めできません。 まずは、査定士に査定を依頼して価値を確かめてから、修繕を行うのかを判断するとよいでしょう。遺品整理や相続のタイミングで譲り受けた浮世絵をお持ちの方は、ぜひ一度査定に出すことをお勧めします。

2024.08.07

- すべての記事

- 浮世絵 買取