-

明治時代の浮世絵の特徴と、江戸の浮世絵との違い

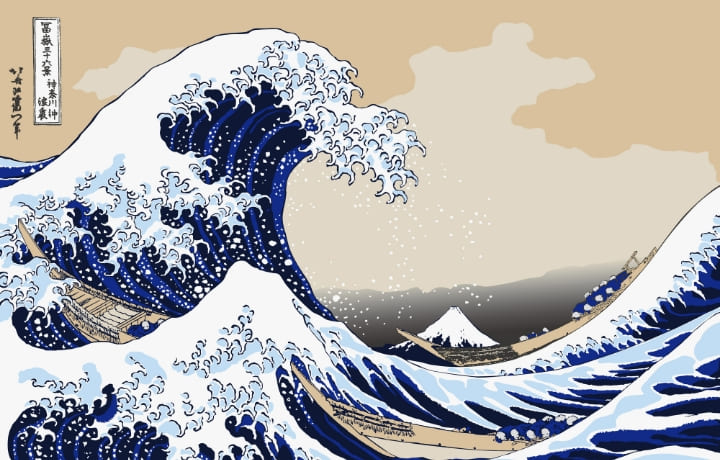

浮世絵は、日本の江戸時代に生まれ、栄えた絵画の一つです。 明治時代に入ると西洋の影響が強まり、浮世絵のスタイルやテーマも変化していきました。 浮世絵は、伝統的なスタイルを残しつつも、新しい技術やテーマを取り入れ発展していったのです。 明治時代にも浮世絵はあったのか 明治時代に入ると、日本では急速な近代化と西洋文化の導入が進みました。 浮世絵も、この時代の変化に大きな影響を受けています。 近代国家を描いた、明治の浮世絵 明治時代の近代国家を描いた浮世絵は、明治浮世絵と呼ばれています。時代にあわせて東京の新しい建物や蒸気機関車、港、西洋人、明治天皇などが描かれ、軍事や近代化を題材にした浮世絵も多く描かれました。 明治浮世絵では、江戸時代とは異なる新しい時代の幕開けが表現されていたといえます。 また、江戸時代、幕府に対する批判を制限するために行われていた検閲が廃止されたことで、ジャーナリズム的要素を持った浮世絵も多く見られるようになりました。 明治時代の浮世絵の特徴 明治時代の浮世絵には、江戸時代の浮世絵にはなかった特徴があります。 江戸時代の浮世絵との大きな違いは、赤絵や光線画の登場です。 赤絵とは、輸入顔料のアニリン染料を使った赤色が目立つ様子からつけられた、明治時代の浮世絵の総称です。 江戸時代の末期から鮮明な発色をする輸入顔料がよく用いられるようになり、毒々しいまでの赤や紫などの色を発色する特徴があります。しかし、派手な発色の明治時代初期の錦絵は、現代ではあまり人気がないようです。 光線画も、明治時代に登場した錦絵の一種です。 西洋絵画の遠近法、陰影法、明暗法などを取り入れた浮世絵で、小林清親が描いた浮世絵がはじまりとされています。小林清親は、写真術を下岡蓮杖から、西洋画法をワーグマン、日本画を川鍋暁斎・柴田是真に学び、それらの技法を組み合わせて光線画を確立しました。 明治時代を代表する浮世絵師たち 浮世絵といえば、江戸時代の娯楽というイメージが強い人も多いでしょう。 しかし、浮世絵は明治時代に入ってからも描き続けられていました。 江戸時代の終わりから明治時代にかけて活躍した浮世絵師も多くいます。 月岡芳年(つきおかよしとし) 月岡芳年は、明治時代に活躍した浮世絵師です。 月岡芳年といえば、血みどろ絵や無残絵が印象的ではないでしょうか。残酷な流血シーンをよく描いていた月岡芳年は、「血まみれ芳年」の異名を持っています。 歌川国芳の門人であり、初期の浮世絵には、国芳の流れを汲んだ作風が見受けられます。のちに、武者絵や血みどろ絵が有名となり、中期以降は熱心に絵画技法を学び続け、独自のスタイルを築き上げていきました。 代表的な作品には、『英名二十八衆句』や『新形三十六怪撰』などがあります。 『新形三十六怪撰』は、歌舞伎、浄瑠璃、謡曲、伝説、民話、史譚などの幅広いジャンルを参考にして幽霊や妖怪を描いた傑作です。 小林清親(こばやしきよちか) 小林清親は、明治時代に活躍した浮世絵師で、月岡芳年や河鍋暁斎と並んで最後の浮世絵師と呼ばれていた人物です。光線画と呼ばれる技法を生み出した浮世絵師で、光と影によって明暗を強調した作品を多く描いています。 27歳のときに母が亡くなり、そのタイミングで東京に戻った小林清親は、浮世絵師としての活動を本格化させていきました。絵画技法を学ぶために、当時来日していた西洋人画家に師事したといわれていますが、その人物が誰であったかは明らかになっていません。 小林清親は、光線画以外にも、戦争画や武者絵も多く手がけ、代表作には『於黄海我軍大捷第一図』『菅公配所之図』などがあります。 豊原国周(とよはらくにちか) 豊原国周は、江戸時代後期から明治時代にかけて活躍した浮世絵師です。 1848年に3代歌川豊国の門下となり、当時は「門人八十八」と名乗っていましたが、1855年ごろより、最初に学びを得た豊原周信と歌川豊国の名前を組み合わせて「豊原国周」の名を利用するようになりました。 豊原国周には、ユニークな逸話も多く残されており、常識にとらわれない人物であったと考えられます。 生涯で妻を40人ほど変え、引越し回数は117回にも及ぶそうです。 浮世絵師としての技術はもちろん、奇想天外な行動や言動でも注目を集めていました。 豊原国周は、役者絵を得意としていた浮世絵師ですが、合戦浮世絵も手がけています。 代表作には『夷伐神風ノ図』『羽柴久吉 市川團十郎他』などがあります。 楊洲周延(ようしゅうちかのぶ) 楊洲周延は、江戸時代後期から明治時代初期にかけて活躍した浮世絵師です。 浮世絵師の中には、風刺画を用いて幕府や明治政府を批判するものも多くいましたが、楊洲周延は、戊辰戦争にて幕府側に回った異色の浮世絵師としても知られています。 また、文明開化が進む明治時代にあって、江戸風の浮世絵を描き続けた人物でもあります。 楊洲周延が生きた時代では、横浜に日本初の写真館が開業し、写真の文化が普及しつつありました。 しかし、楊洲周延は幼いころに天然痘にかかり、顔にあばたが多く残っていたため、写真を嫌っていたといわれています。 さまざまなジャンルを描いていた楊洲周延が、生涯で最も力を入れていたのは美人画です。 代表作には『高貴納涼ノ図』『上野公園御臨幸之図』などがあります。 河鍋暁斎(かわなべきょうさい) 河鍋暁斎は、江戸時代後期から明治時代初期にかけて活躍した浮世絵師です。 幼いころから写生を好み、並外れた画力により優れた浮世絵を多く残しています。 前村洞和に弟子入りした河鍋暁斎は、師から「画鬼」とも呼ばれていました。 写生に対する興味や関心が人一倍強く、10歳のころに洪水で溢れたあとの神田川で生首を拾い、持ち帰って精密な写生を行ったというエピソードも残されています。 また晩年、死の前に床に臥せていた際、枕元の障子に自分のやせ衰えた姿と亡くなった後に入る角型の桶を描いています。死を前にしても、河鍋暁斎の写生欲はとどまることを知らなかったといえるエピソードです。 幅広いジャンルを手がけた河鍋暁斎の代表作には『明治元戊辰年五月十五日 東台戦争落去之図』『僧正坊 鞍馬天狗 牛若丸』などがあります。 浮世絵の衰退と芸術作品としての復興 江戸時代に、貴族や武士階級のみならず町人にまで普及し栄えた浮世絵ですが、時代の流れによって明治時代以降、衰退していきます。 しかし、現在は浮世絵の価値が再認識され、多くの美術館や博物館で所蔵されているほか、個人の愛好家やコレクターによって鑑賞が楽しまれています。 春画の取り締まり 春画は、性的な内容を描写した絵画で、江戸時代に盛んに制作されていました。 当時、春画は庶民の娯楽として楽しまれていたのです。しかし、幕府は風紀の乱れを懸念し、公共の場での販売や展示を厳しく取り締まったのです。 春画の制作や販売には、発覚すれば厳しい罰則が科されることもありましたが、春画は裏で密かに制作され、販売され続けました。 明治時代になると、日本の社会や文化が大きく変化し、西洋の価値観や倫理が介入してきます。日本の伝統的な性風俗を卑しめる風潮が生まれ、1868年に作られた検閲制度により春画の制作や販売は、いっそう厳しく取り締まられるようになりました。その結果、人々は春画を目にする機会が減り、芸術作品としての春画は衰退していったのです。 印刷技術の発達と浮世絵の衰退 明治時代になると、木版印刷や版画技術に代わって、写真や近代的な印刷技術が普及していきました。 写真や印刷技術により、風景や人物をリアルに表現できるようになり、浮世絵の役割に取って代わり、浮世絵は徐々に衰退していったといわれています。 また、石板画や銅板画などの錦絵より安く制作できる印刷技術が発展したことも、人々の浮世絵に対する興味関心が離れていく原因の一つとなりました。 現在では芸術作品として復興 明治時代に衰退した浮世絵は、現在芸術作品として復興し、作品の美しさや独創性が再評価されています。 きっかけは、大正時代に渡辺庄三郎を中心として行われた新版画運動でした。 木版浮世絵と同じ制作方法で描かれた新版画は、より芸術性を重視した作品です。 写真との違いを強調することで、浮世絵の復興を目指しました。 現在、浮世絵は海外からも高い評価を受けており、世界中に愛好家やコレクターがいます。 浮世絵の大胆かつ繊細で美しい作品が、多くの人々に受け入れられているのです。 多くの美術館やギャラリーで浮世絵の展示が行われ、浮世絵の価値や歴史的な意義が伝えられています。 また、学術的な研究や解説書も増え、浮世絵の技法やその時代の背景について深く研究されています。 一度は衰退した浮世絵は、芸術作品としての地位を復興し、新たな時代の人々にも愛される存在となりました。 時代の変化の中で、芸術作品としての価値を高めた浮世絵 浮世絵は、江戸時代の風景や日常生活を鮮やかな色彩で描写し、人々の関心を集めていました。 明治時代のはじまりにも活躍した浮世絵師が多数いましたが、文化や技術の変化により徐々に衰退の一途を辿ります。 しかし、見事復興を果たし、現在では芸術作品としての価値はもちろん、日本の歴史や文化を知るための貴重な史料としても扱われています。

2024.11.15

- すべての記事

- 明治時代以降の浮世絵

- 浮世絵とは

-

浮世絵が江戸時代に流行したのはなぜ?庶民の一大ブームに迫る

今では、希少価値の高い美術品としてのイメージが強い浮世絵。 江戸時代の初期から後期までの300年もの間、浮世絵は人々にとって身近な存在であり続けました。 浮世絵とひと口にいってもさまざまなジャンルが存在します。 浮世絵に描かれた題材を知ることで、流行の理由が見えてくるでしょう。 江戸時代に浮世絵が流行した理由とは ジャンルが多彩な浮世絵は、現在では芸術品として人々に親しまれていますが、江戸時代には、庶民も楽しめる娯楽でした。浮世絵が、日本だけにとどまらず海外でも人気を集めたのには、どのような理由があったか気になる人もいるでしょう。浮世絵が流行った理由を知ることで、より作品の魅力が深まります。 浮世絵に描かれた身近な題材 浮世絵が江戸時代の民衆から人気を集めた理由の一つに、身近な題材が描かれていたことが挙げられます。 浮世絵では、江戸時代の自然豊かな風景を描いた風景画、美しい花や鳥を描いた花鳥画、歌舞伎役者の姿を描いた役者絵、戦場で奮起する武士を描いた武者絵、力士の勇猛な姿を描いた相撲絵などが描かれていました。 例えば、日本特有の四季折々の景色を描いた風景画。 春には華やかで美しい桜が、夏には海や川のせせらぎとともに生き生きとした新緑が、秋には眩しいくらいの紅葉や収穫の様子が、冬には真っ白な雪が人々の暮らす町に降り積もる様子などが描かれており、日本の四季の美しさと人々の暮らしがよりリアルに伝わるでしょう。 当時を生きる人々の身近にあったものが題材となっていたことで、多くの人が親しみを感じられたといえます。 平和なときが長く続いた江戸時代は、町民文化が栄え、人々は娯楽を求めていました。 そこに登場した浮世絵は、時代にあった楽しみの一つであったといえるでしょう。 木版画技術の向上 浮世絵が民衆の間で流行した理由として、木版画技術の向上が挙げられます。 江戸時代、木版画技術が発展したことで、浮世絵は大量生産が可能になりました。そのため、浮世絵が安価で出回るようになり、庶民が入手しやすい状況が生まれました。 また、木版画が開発された当初は、墨一色を使った白黒で摺られています。 時代とともに技術が向上していき、墨絵に筆を使って着色していく丹絵や紅を使用した紅絵が描かれるようになり、その後、絵具に膠や漆を混ぜた漆絵も登場し、多様な手法が誕生していきました。 さらに技術が発展していき、多色摺りの錦絵が開発され、浮世絵の流行はピークに達しました。 錦絵は、浮世絵師の鈴木春信が研究を重ね完成させた技法といわれています。多色摺りが可能になったことで、浮世絵の表現方法が一気に広がったといえるでしょう。 多彩な表現が可能になった浮世絵は、より人々の興味を引きつけ、大衆から人気を集めていました。 庶民に広がった絵画鑑賞 芸者や歌舞伎役者などを描いた役者絵は、浮世絵の中でもより庶民の身近にありました。 歌舞伎は、当時のエンターテイメントの中心であり、歌舞伎役者は、現代でいうアイドルのような存在です。 浮世絵では、歌舞伎役者の華やかな衣装や表情が生き生きと描かれており、江戸時代の大衆を魅了していました。 浮世絵には、ブロマイドやファッション誌のような役割もありました。 木版画技術の発展により安価で手に入るようになったことから、人気歌舞伎役者の絵を自宅で鑑賞したり、描かれた人物のファッションを真似したりと、さまざまな楽しみ方が生まれたといえます。 浮世絵は、流行の最先端を知るための資料であったともいえるでしょう。 なお、現代では10,000円ほどで購入できる浮世絵が、江戸時代では20文前後で販売されていました。 当時、蕎麦1杯が16文程度であったため、現代の価格に直すと数百円から1,000円ほどで浮世絵が購入できたと考えられます。 現在まで高い人気である「ジャポニズム」 ジャポニズムとは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、西洋の芸術や文化に日本の要素が取り入れられ、西洋社会に影響を与えたことを指します。 この期間、日本の浮世絵や陶磁器、木工品などの美術品がヨーロッパや北アメリカで注目され、西洋の芸術家やデザイナーたちに大きな影響を与えました。 ジャポニズムの特徴は、日本の美術や工芸品に見られる独特のデザインや技法が西洋の芸術作品に取り入れられたことです。 特に、浮世絵の影響は顕著で、その明るく繊細な色彩や平面的な表現、独特な構図が、印象派やポスト印象派などの西洋の芸術に影響を与えました。 ゴッホたちも惚れ込んだ浮世絵 ゴッホは、パリで浮世絵を鑑賞し、その鮮やかな色彩や構図に魅了されたといわれています。 当時の西洋では、肖像画や宗教画、戦争画などの題材が多く描かれていました。 日本の浮世絵は風俗画と呼ばれるジャンルで、人々の暮らしをメインにした絵画です。 西洋にはなかった題材を描いていた点も、西洋の画家たちに大きな衝撃を与えたと考えられるでしょう。 西洋画家の中でもゴッホは特に、熱狂的な浮世絵愛好家であったといわれています。 ゴッホの大胆な構図や鮮やかな色使いは、浮世絵からインスピレーションを受けているといわれるほどです。 弟のテオに向けた手紙の中には、葛飾北斎の名が度々登場したり、浮世絵の話題がよく綴られていたりしました。 ゴッホの作品である『タンギー爺さん』の背景にも、浮世絵が登場しています。 弟と2人暮らしをしていた際には、浮世絵の収集を熱心に行っており、浮世絵への大きな愛が伝わってきます。 国内外の展覧会も人気 浮世絵は、国内のみにとどまらず、海外でも高い評価を受けており、コレクターも多くいるなど、その人気は、国内外で常時展覧会が開催されるほどです。 浮世絵人気が高まる中、ひときわ注目を集めているのが「春画」です。 葛飾北斎が描いた『蛸と海女』は、グロテスクな内容といわれることもある作品ですが、19世紀後半にフランスの美術批評家であるエドモン・ド・ゴンクールが評価して以来、ヨーロッパの美術界では、有名な作品となっています。 日本における春画は、19世紀ごろからタブー視されていました。 しかし近年、海外で春画を題材にした研究書が多数出版されたことをきっかけに、春画コレクションを対象としたリサーチが行われています。 このことから、春画に対する興味が人々の間に広がりつつあるともいえるでしょう。 時代を超え世界へ広がる、浮世絵の人気 日本の代表的な文化である浮世絵は、時代を超えて世界中で愛される芸術品です。 海外からの評価が高いとはいえ、日本でも古くから親しまれている作品であるため、国内で鑑賞する機会も多くあります。 浮世絵の時代背景を知ると、より楽しく鑑賞できるでしょう。

2024.11.15

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵とは

- 鈴木春信

-

浮世絵の「復刻版」とは?オリジナル版やコピー品との違い

江戸時代から民衆の間で高い人気を誇っていた浮世絵作品。 版画の技法を取り入れたことで大量生産が可能となり、多くの町民が楽しめた芸術作品でした。 浮世絵版画は、現代でも高い人気を誇っており、人気浮世絵師の作品は高値でやり取りされています。 浮世絵の「オリジナル版」「復刻版」とは 浮世絵版画とは、浮世絵師が描いたデザインを木版に彫って、紙に摺り上げた作品を指します。木版を完成させてしまえば、何度も摺れるため大量生産を可能にした制作方法です。 なお、浮世絵師が自ら筆をとって紙に描き上げた作品は、肉筆画といい、これは1点ものです。 浮世絵版画には、オリジナル版と復刻版と呼ばれる2つの種類があります。 どちらであるかによって、作品の価値が大きく異なるため、浮世絵版画の買取や購入を検討している方は、違いについて詳しく知っておきましょう。 オリジナル版と復刻版の違い 浮世絵版画のオリジナル版とは、江戸時代から明治のはじめごろにかけて制作されていた木版画の作品を指します。 浮世絵版画は、浮世絵師自らがデザインし、彫師によって木版に彫られ、摺師によって紙に摺り上げていく工程を経て完成するのです。 オリジナル版の中でも、初期に摺られた浮世絵を初刷り、重版として摺られたものを後摺りと呼びます。 一方、復刻版とは、人気作家の作品を現代に復活させるべく制作されたもののことです。人気浮世絵師の絵をもとに、現代の彫師が新たに木版を彫り、摺師によって摺り上げられた作品が復刻版に該当します。 復刻版の骨董品価値 浮世絵は、日本のみならず海外からも人気の高い芸術作品であり、現代においても多くのファンやコレクターが存在します。しかし、浮世絵版画のオリジナル版は、何枚も刷り上げられたとはいえ、現代まで現存している作品は、数に限りがあるでしょう。 復刻版は、オリジナルのデザインをもとにプロの彫師が木版を制作しているため、オリジナル版と遜色ないクオリティといえます。 しかし、骨董品としてみたときには、オリジナル版と比較すると歴史的価値や希少価値が劣るため、価格も低くなると考えられるでしょう。 復刻版は、高価買取を狙うものではなく、自宅で観賞用として楽しむものであるといえます。 復刻版とコピー品(印刷)は違うのか 印刷機でコピーされた作品は、復刻版とは呼びません。 復刻版は、オリジナルデザインを用紙に印刷したものではなく、一度木版に彫られ、一枚一枚摺り上げられています。 復刻版と聞くと、印刷されたポスターのようなものを想像する人もいるでしょう。 しかし、復刻版は、単なる印刷ではなく、彫師や摺師が手間をかけて制作しており、オリジナル版と同様に紙に摺る工程を行っているため、木版画ならではの特徴を楽しめるのも魅力の一つです。 版画作品は、作品を裏から見てみると色のにじみが見受けられます。 このにじみが木版画の証拠であるとともに、味わいの一つともいえるでしょう。 また、復刻版は贋作でもありません。 贋作は、現代において印刷や版画で刷られた作品を、当時のオリジナルと偽って販売、転売したものです。 復刻版は、復刻版として販売がされており、オリジナル版を尊重して扱われています。 圧倒的に価値の高い「初版(初摺り)」の浮世絵版画 オリジナル版の浮世絵版画には、初摺りと後摺りがあると紹介しました。 初刷りは、オリジナル版の中でも価値の高い作品です。 初刷りでは、絵を描いた浮世絵師が、自ら彫師や摺師が摺り上げる場面に立ち会い、色や表現の指示などを行っている場合があります。 自分が想像している完成図を表現できるよう、こだわりを持って刷られている可能性が高いのです。 そのため、オリジナル版の中でも初摺りは、浮世絵師が自らかかわったとする希少価値がつくといえるでしょう。 復刻版のある浮世絵は人気の証拠 人気の高い浮世絵は、明治期以降も復刻版が多く刷られていました。 その作品の人気の高さ故でもありますが、骨董品としての価値が高いのは、やはり当時の浮世絵師や版元たちがかかわったオリジナルだといえるでしょう。

2024.11.15

- すべての記事

- 浮世絵とは

-

浮世絵に描かれた兎たち…兎は古来より神聖で縁起物だった

日本に古くから存在する兎は、浮世絵のモチーフとしてもたびたび登場します。 古来より神聖で縁起物とされてきた兎について知ることで、より浮世絵の深い楽しみ方を身につけられるでしょう。 兎がモチーフとなっている浮世絵とともに、兎の説話や童話などの意味についても理解を深めることをお勧めします。 日本に古来からいた、兎 浮世絵にも描かれている兎は、いつごろから日本にいるのか気になる方も多いのではないでしょうか。 日本では、各地に点在している縄文時代の貝塚から兎の骨が出土していることや、古事記の『因幡の白兎』に登場していることから、その時代にはすでにかなりの数の兎が生息していたと考えられます。 日本の固有種であるニホンノウサギは、灰色や褐色の毛色をしており、冬の積雪地帯では白毛に生え変わります。 兎は、日本に限らず世界各国でよく擬人化されて童話や説話のモデルとして利用されているのが特徴。日本では、月面の模様が餅つきをする兎に見えていたことから、兎は月に棲んでいるという説話が仏教や道教の説話、民間説話に残されています。 また、兎は山の神の使いともいわれています。 日本の各地で兎にまつわる行事が行われており、人が暮らす里と神や動物がいる山を自由に行き来する様子から、境界を超える神使であると考えられてきました。 『因幡の白兎』に登場する兎は、オオクニヌシノミコトに助けられた後、感謝の言葉とともにオオクニヌシノミコトがヤカミヒメと結ばれる予言を伝え、2人の仲を取り持ちます。 この神話の内容から、兎は人のご縁を結ぶ導きの動物としても表現されることが多くなったのです。 『金太郎』に登場する兎 金太郎とは、坂田金時の幼名であり、金太郎を主人公とする昔話や童話のタイトルでもあります。 金太郎の童話として有名なエピソードも、実在した坂田銀時の生い立ちになぞらえているとされています。 金太郎は、小さいころから力持ちで、熊と相撲をとったり、鹿や猿、兎などと野山を駆け回ったりして遊んでいました。 ある日、いつものように動物たちと散歩をしていると川につきました。 橋がないため動物たちが渡れずに困っていると、金太郎は川辺で育つ大木を引き抜き川に渡して橋にしたのです。 これを見学していた侍が感心して、金太郎に腕相撲を挑み、金太郎は侍に腕相撲で勝利します。 京都から来たこの侍は、強い人を全国で探し回っていました。 そして、力比べで勝利した金太郎を京都に連れていき、のちに坂田金時という立派な侍に育てたとされています。 有名な説話が多く存在する金太郎は、浮世絵のモチーフとしても多く描かれていました。 鳥居清長(とりいきよなが)や喜多川歌麿(きたがわうたまろ)、歌川国芳(うたがわくによし)など多くの人気浮世絵師にも描かれています。 『かちかち山』に登場する兎 かちかち山は、おばあさんを殺したタヌキを、おじいさんに代わって兎が成敗する話です。 かちかち山が民話として成立したのは、室町時代後期とされています。 この民話では、兎は知恵者で人の味方として描かれており、タヌキは人をだましたり化かしたりする者として描かれているのです。 かちかち山の物語では、兎がタヌキを懲らしめる描写が多くあります。 芝刈りに誘ったタヌキの背中に火をつけ大やけどを負わせ、とうがらし入りの味噌を薬と偽って背中に塗りたくり、タヌキは痛みで苦しみました。 兎はさらにタヌキを漁に誘い、泥の船に乗せると海で船が溶け出し、タヌキは溺れてそのまま死んでしまいます。 かちかち山では、日本を含む世界各国で古くから裁判の一種として用いられてきた火責めや水責めなどが行われており、物語の中で兎が裁判官となりタヌキの罪を罰しています。残酷な物語に聞こえますが、悪いことをした者には罪が与えられるというメッセージが込められているといえるでしょう。 浮世絵の時代から兎は神聖で身近な生き物だった 兎は日本で古くから神聖な動物として扱われており、さまざまな説話や童話に登場しています。 『因幡の白兎』では、人と人を結ぶ役割を果たしていたり、『かちかち山』では、知恵者として罪人を罰して人間の味方となったり、兎は人との関係性が密接であったと考えられるでしょう。 兎は、芸術作品のモチーフとしてもよく用いられており、浮世絵にも多く描かれています。 神聖な生き物でありながらも、古くから人の身近で暮らしていたといえます。 浮世絵作品を観賞する際は、兎が描かれている背景や意味を想像しながら楽しむのもよいでしょう。

2024.08.15

- すべての記事

- 浮世絵作品解説

-

浮世絵に描かれた犬たち…おかげ犬から南総里見八犬伝まで

江戸時代に描かれた浮世絵には、犬を題材にした作品も多くあります。 昔から人々の生活に馴染み、生活を共にしてきた犬にかかわる作品を知り、当時の人々の生活に触れていきましょう。 『南総里見八犬伝』と柳川重信 江戸時代に書かれた『南総里見八犬伝』と浮世絵師の柳川重信には、深いつながりがあります。 『南総里見八犬伝』は、現代でも歌舞伎の演目として披露されたり、ドラマになったりと根強い人気を誇っています。作品自体の面白さはもちろんありますが、当時、浮世絵師・柳川重信が描いた『南総里見八犬伝』の表紙の挿絵も、大きなインパクトを残し、人々の目を惹きつけたといえるでしょう。 『南総里見八犬伝』とは 曲亭馬琴(1767~1848)による長編小説『南総里見八犬伝』は、安房の里見家の興亡を描いた物語です。 仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌の8つの徳の玉を持つ八犬士を中心に、里見家の危機を救うために奮闘する姿が描かれています。 歌舞伎の人気演目の1つで、浮世絵にも多くの作品が残されています。 表紙や挿絵を描いた浮世絵師、柳川重信 作家名:柳川重信(やながわしげのぶ) 代表作:『絵を描く花魁図 』『三都名所之花 』 柳川重信は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師です。 葛飾北斎(かつしかほくさい)の弟子となり、のちに北斎の長女・美与と結婚しました。柳川重信は、曲亭馬琴が書いた長編小説『南総里見八犬伝』の表紙や挿絵を描いたことでも有名です。 挿絵は、養子の重山(後の二代目重信)とともに担当しました。 柳川重信の描いた表紙は犬だらけ 柳川重信が描いた『南総里見八犬伝』の挿絵のほとんどに犬が登場します。 もちろん『南総里見八犬伝』の中でも犬が登場しますが、決して犬ばかりのストーリーではありません。 しかし、シリーズごとに異なるデザインの表紙には、毎回たくさんの犬たちが描かれています。 かわいらしい見た目から、現在でも注目されているデザインです。 犬のタッチは表紙によって異なり、丸くデフォルメされた愛らしい姿で描かれているものから、擬人化された凛々しい姿のものまでさまざまあります。 小さな子犬が表紙にぎゅうぎゅう詰めで描かれたものもあり、犬好きにはたまりません。 柳川重信の描いた犬の表紙により、以後の『南総里見八犬伝』にちなんだ作品の表紙でも、犬をメインにしたデザインが多く採用されています。 江戸時代の犬と人の関係 現在、さまざまな動物と共に暮らす日本ですが、江戸時代でも多くの動物がペットとして可愛がられていたようです。 なかでも代表的なのは、犬や猫で、武家や町人、長屋の人々にとっても身近な動物でした。 江戸時代初期は、西洋から大型犬が伝わってきていたこともあり、武家が威厳を示すために大型犬をよく飼っていたといわれています。 その後、日本犬が主流となり江戸の町のあちらこちらで、犬が放し飼いになっていました。 ペットとしてかわいがられた狆(ちん) 江戸時代では、狆と呼ばれる犬が武家など上流階級で飼育されていました。 狆は、日本で初めて改良された愛がん犬で、江戸時代では猫のような犬、犬と猫の間の動物などといわれていた歴史を持っています。 「ちいさいいぬ」が省略されていき、「狆(ちん)」になったともいわれています。 性格は温和で物静か。 体臭が少なく、犬は屋外で飼うものと認識されていた江戸時代においても、狆は屋内で飼育されていました。 当初は、大奥、大名家、遊郭などで人気を集めており、その後、上流階級のステータスとして、一般庶民にも広まっていきました。 伊勢屋、稲荷に、犬の糞 江戸時代は、犬の数自体が多く、当時は放し飼いが当たり前になっていました。 そのため、江戸のあちこちで犬を見かけ、「伊勢屋、稲荷に、犬の糞(いせや、いなりに、いぬのくそ)」といわれるほど、江戸の町には伊勢屋の屋号を持つ店と、お稲荷さんと犬が多かったのです。 長屋のある地域では、住人全体が飼い主の位置づけで、各住人がそれぞれに餌をやったり、遊んだりして飼っていました。 犬は番犬としても役立ちますが、子どものよい遊び相手になっていたともいえます。 お伊勢参りに行った犬たち 江戸時代には、お伊勢参りをする「おかげ犬」が相次いで現れました。 飼い主とともに伊勢に参るのではなく、病気や用事で参詣できない飼い主に代わって、犬が単身伊勢参りを行うものです。 犬が1匹で伊勢まで行き、お参りを行うとはにわかに信じがたい話ですが、飼い主の代わりにお参りを果たした犬の像や記録が各地で残されています。 当時、犬がお伊勢参りをする様子は、歌川広重の描いた『東海道五十三次 四日市 日永村追分参宮道』にも登場していたのです。 鳥居の前に木札や風呂敷を結びつけた犬が描かれており、お参りに来た人々と交流を交わす様子が描かれています。 また、福島県須賀川市の十念寺には、シロと呼ばれる犬の像が祀られています。 江戸時代後半、シロは病気で寝込んでお伊勢参りに行けない飼い主に代わり、2か月かけてお伊勢参りを行い、伊勢神宮のお札をもらって飼い主のもとに帰ってきたというお話です。 浮世絵にも残された、犬と人間の変わらぬ関係 現代では多くの犬が、人々の生活の中で一緒に暮らしています。 江戸時代でも、犬は人のそばで暮らし、時には主人の代わりに旅に出るなど、その関係と信頼の深さがわかるエピソードも多いことがわかります。 古くから愛され続けた犬がモチーフになっている浮世絵作品も多く残されているため、当時の人々と犬の暮らしが垣間見える作品の観賞を楽しんでみてはいかがでしょうか。

2024.08.15

- すべての記事

- 浮世絵作品解説

-

浮世絵に描かれた大きな鯨!江戸時代の捕鯨・名将の逸話

古来より、日本と鯨には密接な関係性があります。 日本では捕鯨が盛んに行われており、鯨は当時の人々の食料として重宝されていました。日本人が生きていくために必要とされていた鯨は、浮世絵でもたびたび描かれています。 巨大な鯨を複数の大判を連ねた続絵で描いた作品は、圧倒的なスケールで人々を魅了していました。 日本人の生活や娯楽に結びついている鯨と捕鯨の歴史をたどり、浮世絵作品の楽しみ方に深みを与えましょう。 浮世絵に描かれた鯨 巨大な鯨は、浮世絵のモチーフにもよくなっており、多くの有名浮世絵師によって描かれています。 有名な作品としては、歌川国芳の『宮本武蔵の鯨退治』、葛飾北斎の『千絵の海 五島鯨突』などがあります。 絵師による描き方の違いを比較しながら楽しむのもよいでしょう。 歌川国芳『宮本武蔵の鯨退治』 歌川国芳(うたがわくによし)の『宮本武蔵の鯨退治』は、宮本武蔵が鯨退治をしたという伝説を基に描かれた作品。 宮本武蔵とは、江戸時代初期に活躍した剣豪で、二天一流剣法の祖ともいわれ、日本の剣道史上もっとも有名な剣豪の1人です。 生涯無敗を誇ったとされる宮本武蔵の苛烈な生き様は、宮本武蔵死後も歌舞伎や浄瑠璃、小説などでたびたび描かれています。 『宮本武蔵の鯨退治』は、伝説的な強さを誇る宮本武蔵が鯨を退治する様子が描かれています。 3枚続きの大判に大きな鯨の絵が描かれ、迫力のある作品です。 波が斜めに描かれている様子から、海が平衡感覚を失うほど荒れ狂っている様が伝わります。空は灰色で暗雲が立ち込めています。 この悪条件の中、宮本武蔵が刀1本で鯨に立ち向かい、剣を突き立てている勇ましい姿が描かれており、ダイナミックな構図が魅力的です。 宮本武蔵の表情には自信が感じられ、その圧倒的な強さを表現しているといえるでしょう。 葛飾北斎『千絵の海 五島鯨突』 葛飾北斎(かつしかほくさい)も鯨の浮世絵を描いており『千絵の海 五島鯨突』は、『千絵の海』シリーズの1つとして知られています。 五島の海に姿を表した大きな鯨を、30艘ほどの船で取り囲み、鯨を入り江に追い込む様子が描かれています。 鯨は尻尾を振り上げ、巨大な波しぶきをたてながら暴れているようにも見えるでしょう。また、銛はまだ刺さっておらず、これから船団が鯨に近づいていき、一斉に銛を打ちこむ様子であるといえます。 肥前国(現在の長崎県)西端にある列島の五島では、現在でも漁業が盛んな地域です。 捕鯨は、紀州熊野灘(現在の和歌山県)や土佐湾(現在の高知県)と並んで、盛んに行われていました。 日本人はいつから捕鯨をしていたのか 四方を海に囲まれた日本では、古来より漁業が盛んに行われてきました。 また、日本の近海が鯨の回遊路にあたっていたため、鯨も大切な食料として盛んに捕鯨を行っていました。 さまざまな鯨が行き交う路の近くに日本列島が存在している環境から、日本人が鯨を捕獲して食す文化が育まれていったと考えられます。 縄文時代から鯨を捕獲する文化は始まっていたとされ、江戸時代初期に入ると鯨組による組織的な捕鯨が開始されました。 のちに網取り式捕鯨と呼ばれる効率的な捕獲方法も開発され、日本における鯨の供給量は増大していきます。 当時、日本にはまだ生肉類を保存する技術がありませんでした。そのため、赤肉や皮類は塩蔵して全国各地へ出荷されています。また、内臓は主に産地でのみ消費されていました。 江戸時代後期になると、アメリカの捕鯨船が日本近海で鯨を乱獲し、資源の確保が悪化してしまいます。 日本の沿岸捕鯨は一時的に衰退の一途をたどりました。その後、明治時代後期にノルウェーから伝わった近代捕鯨が導入され、供給量は回復していきました。 鯨に対峙する様子をダイナミックに描いた浮世絵 江戸時代を中心に当時の捕鯨は、現代よりも技術がなかったため命がけで鯨と対峙していたといえます。 当時の時代背景や捕鯨環境を考えると、浮世絵として描かれている鯨の作品を見る視点も変わってくるのではないでしょうか。 ダイナミックな構図で描かれた迫力のある鯨絵を、当時の様子を想像しながらぜひ楽しんでみてください。

2024.08.15

- 人気浮世絵師

- 浮世絵作品解説

- 葛飾北斎

-

東京で浮世絵を買取してもらうには?まずは無料相談をしてみよう

かつて江戸と呼ばれていた東京には、今も浮世絵を扱う業者が多くいます。 作品の中には高い価値が付けられるものもあります。 買取を行う業者も少なくないため、浮世絵を処分したい方は相談してみてはいかがでしょうか。 東京で浮世絵を買取してもらいたいと考えている方は、高価買取のポイントなどをチェックしましょう。 東京で浮世絵買取を相談しよう 浮世絵は、経済や文化の中心地だった江戸で花開いた芸術です。 そのため、東京には今も多くの浮世絵作品が残されていると考えられます。また、浮世絵の買取ができる業者も少なくありません。 もともと大衆文化として生まれた浮世絵ですが、作品によっては高い価値を持つ可能性があります。 自宅の整理や相続などで入手した浮世絵の処分を考えている方は、買取を相談してみてはいかがでしょうか。 浮世絵とは 浮世絵とは、主に江戸時代から昭和初期にかけて描かれた風俗画です。 とくに、江戸時代に木版画の手法が生まれ、大量生産が可能になってから大衆文化として大きく発展しました。 技術の進歩により多色摺りができるようになると、鮮やかな色彩を生かした作品が多数発表されて、浮世絵の人気はさらに高まりました。 葛飾北斎(かつしかほくさい)、歌川広重(うたがわひろしげ)、喜多川歌麿(きたがわうたまろ)、東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)などが主な浮世絵師です。 浮世絵の色使いや大胆な構図は、海外にも影響を与えました。 ゴッホやゴーギャンといった有名画家も浮世絵を模写したり、自分の作品の中に取り入れたりしたといわれています。 19世紀後半にヨーロッパで日本の美術工芸品を愛好するジャポニズムが流行した際、その中心となったのも浮世絵でした。 風俗画である浮世絵は、さまざまなものをテーマとしたことも特徴です。 人物画や風景画、当時話題になった事件などを描いた浮世絵は、現代でいう新聞や雑誌のような役割も持っていました。 ただし、明治時代中期に写真が普及すると浮世絵は徐々に衰退してしまいます。 その後、大正から昭和にかけて浮世絵の復興を目指す動きが広がりました。人気作品の復刻版が作られたり、新版画と呼ばれる新作が発表されたりしています。 浮世絵は高く売れる? 浮世絵は作品によって価値が異なるため、高く売れるものもあればそうでないものもあるのが実情です。 とくに浮世絵版画の多くは、庶民向けに作られているため、芸術的価値が高くないものが少なくありません。 そのため作品によっては、低い価格でしか売れなかったり、買取を断られたりすることもあります。 一方で、芸術的・歴史的価値が高い作品であれば高価買取してもらえる可能性もあるのが浮世絵です。 たとえば、日本国内だけでなく海外でも高い知名度を持つ作家の作品には、高い価値がつくと期待できます。 一般の方には知られていなくても、コレクターの間では人気の高い作品もあるでしょう。 浮世絵の処分を考えている方は、専門知識を持つ査定士に査定してもらうことをお勧めします。 国内外から人気の浮世絵、実は復刻版も多い? 浮世絵には、大きく分けて木版画の浮世絵版画と作家が直接描いた肉筆浮世絵があります。 このうち流通量が多いのが浮世絵版画で、浮世絵といえば木版画を指すのが一般的です。 なお、木版画の浮世絵の中には、江戸時代から明治時代にかけて作られた復刻版があることに注意しましょう。 葛飾北斎や歌川広重のような有名作家の作品をもとに木版を作り、それを擦って作られたのが復刻版で、図柄を印刷したポスターとは異なります。 復刻版の制作には、木版を作って擦るという手間がかかるだけでなく、高い技術が必要です。そのため、クオリティはオリジナルのものとほぼ変わらないといわれています。ただし、芸術的価値という観点では、オリジナルと復刻版は比較になりません。 オリジナルの作品は、今から200年近く前に作家本人が直接携わって作られたことに価値があります。有名作家の作品で状態がよければ高価買取されることも珍しくありません。 一方、復刻版はあくまでもオリジナル作品を真似て後世の人が作ったものであるため、買取不可としている業者もあります。 なお、オリジナルと復刻版を見分けるポイントはサインです。 復刻版は図柄の周囲の余白部分に、鉛筆で摺師と彫師の名前が書かれている傾向があります。 高額査定が期待できる、浮世絵とは 浮世絵の中でも初摺り、肉筆浮世絵、有名作家の作品の3つに当てはまるものは、査定価格が高くなる傾向にあります。 初擦り 初擦りとは、最初に擦られた浮世絵版画のことです。 浮世絵版画の場合、まずは絵師が描いた下絵を再現するように彫師が原板を作ります。続いて擦師が色を入れて擦ることで完成します。 作品を初めて擦る際には、絵師が立ち合い、色合いや濃淡などを調整するのが一般的でした。そのため絵師の意向が反映されている初擦りは、価値が高いと考えられているのです。なお、人気作品は増版されることもありますが、絵師の立ち合いはありません。そのため、後擦りと呼ばれる増版による作品は、初擦りと雰囲気が異なってしまうことがあったのです。 肉筆浮世絵 肉筆浮世絵とは、紙や絹に直接描かれた浮世絵のことです。 浮世絵版画が一般的となった後も、多くの作家が肉筆浮世絵を手掛けました。肉筆浮世絵は、一点物で希少価値があるため、買取額は高くなりやすいと考えられます。 作家(浮世絵師) 最後に、浮世絵の査定では作家名が重要です。 葛飾北斎や歌川広重のような誰もが知る有名作家の作品は、中古市場でも人気があるため査定価格が上がりやすいでしょう。 とくに有名作家かつ初刷りもしくは、肉筆浮世絵であれば高額査定が期待できます。 東京(江戸)が舞台の浮世絵 江戸時代後期は、浮世絵の中でも風景画と呼ばれる名所や町の様子を描いたものが人気を博しました。 庶民の暮らしが豊かになり、余裕のある人々の間では、伊勢神宮のような神社仏閣への巡礼や観光を目的とした旅行がブームになったためです。 日本各地の風景を描いた浮世絵は、絵葉書や旅行ガイドのような役割を果たしていたのでしょう。また、旅行に行けない人も名所の様子を知ろうとこぞって浮世絵を買い求めていたといわれています。 風景画を得意とした浮世絵師には、葛飾北斎や歌川広重、歌川国芳(うたがわくによし)がいます。 彼らは日本全国の名所に加えて、江戸の風景を描いた作品も多く残しました。風景画は、当時の街並みや人々の暮らしを現代に伝えるものです。 現代の東京の様子と比べながら鑑賞するとより楽しめるでしょう。 東京・浅草 東京都台東区の浅草、とくに浅草寺周辺は、たびたび浮世絵のテーマに選ばれてきました。 歌川広重は『江戸高名会亭尽 浅草雷門前』という作品で、浅草寺周辺のにぎわいを描いています。 都内最古の寺院とされる浅草寺は、江戸時代の人々から篤く信仰されていました。また、周辺は仲見世と呼ばれる商店街だったこともあり、当時から多くの人が集まる人気スポットだったのです。 ほかに浅草の風景を描いた作品として、葛飾北斎の『富嶽三十六景 東都浅草本願寺』が挙げられます。 『富嶽三十六景』は、日本各地から富士山が見える風景を題材とした作品集です。 タイトルには36と入っていますが、当時から非常に人気があったため作品が追加され、実際は46の風景画が収められています。 とくに力強い波と富士山を対比した『神奈川県沖波裏』が有名です。 『東都浅草本願寺』では、1657(明暦3)年に起きた明暦の大火を機に浅草へ移転した東本願寺の大屋根と、遠くに見える富士山を描いています。 屋根の上には作業する職人たちが小さく描かれ、見る人に大屋根の大きさを伝えており、浮世絵風景画の代表作ともいわれる作品です。 東京・日本橋 日本橋は、江戸と日本各地を結ぶ五街道(東海道・中山道・日光道中・奥州道中・甲州道中)の起点です。 当時、江戸幕府により五街道が整備されたことも庶民の間で旅行が広がった理由の一つでした。 旅行ブームにしたがって、街道にある名所を描いた浮世絵も数多く制作されました。 東海道にある53の宿場の様子を描いた歌川広重の『東海道五十三次』は、とくに有名で、その中には、もちろん起点である日本橋をテーマとした作品もあります。 当時の日本橋には、朝だけ開かれる魚市場がありました。 『東海道五十三次之内 日本橋 朝之景』では、橋の上を町人や魚売りが行き交う様子を描き、江戸の街の活気を伝えています。 歌川広重は、ほかにも日本橋を描いた作品を残しています。 雪に覆われた街を表現した『江戸名所・日本橋雪晴の朝』は代表作の一つです。 遠くには、富士山や江戸城と思われる景色も見え、日本橋が日本の中心地であったことを表現しています。 東京・隅田川 川や橋のある景色、川辺で楽しむ人々の様子も浮世絵のテーマとして好まれました。 とくに東京の東部を流れ、東京湾へ注ぐ隅田川を描いた作品は、枚挙にいとまがありません。 最近「東京スカイツリーが描かれている」として話題になった、歌川国芳の『東都三ッ股之図』も隅田川を題材とする一枚です。 三ッ股とは、隅田川と旧中川を結ぶ水路である小名木川が合流する地点の地名。 『東都三ッ股之図』では、右手に見えるのが隅田川にかかる永代橋、左側の奥の橋は小名木川にかけられている万年橋だといわれています。その万年橋の右川に2つの塔のようなものが描かれており、高いほうが東京スカイツリーのようだと話題になりました。 これらの正体は明らかではありませんが、小さい塔は火の見櫓、高い塔は井戸掘りの櫓とする説が有力です。 また、歌川国芳の兄弟子に当たる歌川国貞(うたがわくにさだ)は、隅田川を背景にくつろぐ3人の女性たちの姿を描いた『両国夕涼の光景』という作品を残しています。水上にはびっしりと船がならび、当時の隅田川が交通の要衝として使われていたことがわかります。 歌川広重の『新撰江戸名所 両国納涼花火ノ図』も当時の生活がわかる作品の一つです。この作品では、橋の上で大勢の人が花火大会を見物する様子が描かれています。 東京の浮世絵買取、気を付けたいポイントとは 浮世絵を売る場合、まず査定してもらうことが大切です。 その際、査定士がチェックしているポイントを押さえておくと買取価格がアップする可能性があります。 買取で気を付けたいポイントは以下のとおりです。 ・作家 ・保存状態 ・査定書 ・付属品 ・摺られた時期 ・技法 など 上記のうち、作家はとくに重要です。 有名作家の作品であれば高価買取が期待できます。 ただし、サインが見つけられないなどの理由で作家名が不明なケースもあるでしょう。 その場合は、浮世絵の専門家である査定士に査定してもらうことで、有名作家の作品だとわかるケースもあるため、作家不明の作品も一度相談してみることをお勧めします。 また、保存状態も買取価格に影響を与えるポイント。 基本的にきれいなものほど高く売りやすく、反対に破れやシミ、色褪せがあると買取価格が下がりやすい傾向にあります。 ただし、シミやカビなどは、修復が可能な場合もあります。汚れがある浮世絵も査定してもらうとよいでしょう。 なお、売却までの間は、直射日光が当たらない場所に保管すると劣化を防げます。 浮世絵に鑑定書や箱、説明書などの付属品がある場合は、一緒に査定してもらいましょう。とくに本物だと証明する査定書があれば、買取価格が高くなる可能性があります。 東京で浮世絵買取を相談するなら、実績ある査定士へ 浮世絵は江戸時代に大きく発展した芸術です。 そのため、経済や文化の中心地であった江戸の風景を描いた作品も多く残されています。 東京には、今も多くの浮世絵が残っていると考えられ、買取を行う業者も少なくありません。 浮世絵は、作品によって高価買取の対象となる可能性があります。手放そうと考えている方は、実績のある査定士に相談するのがお勧めです。 正しく価値を判断してくれるため、高く買取してもらえるかもしれません。 汚れやシミがあっても買取できる場合もあります。価値のわからない浮世絵も一度相談してみてはいかがでしょうか。

2024.08.13

- すべての記事

- 浮世絵 買取

-

花鳥画浮世絵を高く買取してもらおう | 高額査定のコツやポイントまで

江戸時代ごろから人気を集めているジャンル「浮世絵」。 さらに、そこから複数のテーマに分類され、さまざまな題材が描かれている浮世絵が誕生しています。 現代でも人気のジャンルの一つが、花鳥画浮世絵です。 有名浮世絵師が描いた作品も多く残されており、作家や作品によっては高価買取が狙えます。 浮世絵の美しい花鳥画…高額買取してもらえる? 浮世絵の中でも寛政期以降に人気を広げた花鳥画浮世絵。 浮世絵は、日本画の中でも人気なジャンルの一つで、さらにさまざまなテーマに分かれています。 武将絵や美人画、役者絵、風景画、花鳥画など題材が豊富なのも特徴の一つです。花鳥画浮世絵も人気ジャンルの一つで、作品や作家によって買取価格が高くなると予想されます。 買取時に価値の把握ができるよう、花鳥画浮世絵がどのようなものか知り、高価買取のポイントを押さえることが大切です。 花鳥画浮世絵とは そもそも浮世絵とは、江戸時代から大正時代に描かれた町人の日常生活を表現した絵のことです。 浮世絵にはさまざまなジャンルがあり、その一つが花鳥画浮世絵です。 花鳥画そのものは、花や鳥、昆虫などをモチーフにした絵画を指します。 花鳥画の起源は、六朝時代の中国です。 宋時代以降には、民間の間で寓意を取り入れた花鳥画が広がりを見せます。 日本では、平安時代ごろから花鳥画の制作が始まり、南北朝時代には、禅僧による水墨画の花鳥画が描かれるようになりました。 その後、室町時代に色鮮やかな花鳥画が誕生し、隆盛期を迎えます。 桃山時代には、日本ならではの様式が確立され、江戸時代中期ごろからは、写実的な作品が多く制作されるようになりました。 花鳥画浮世絵は、俳諧や狂歌などの当時の文芸との関係性が深かったため広がりを見せました。寛政期を境に、当時の浮世絵2大ジャンルであった美人画と役者絵は、徐々に後退しています。 のちに風景画や花鳥画などがメインとなった浮世絵が多く描かれるようになりました。 花鳥画浮世絵は高く売れる? 江戸時代に暮らす人々の生活を描いた浮世絵には、ジャンルがさまざまあり、花鳥画浮世絵もその一つです。 花鳥画浮世絵は、日本だけではなく海外からも高く評価されている絵画で、作品によっては高価買取が狙えます。花鳥画浮世絵の価値は、描いた絵師が誰であるかも大きく関係しています。 歴史的に有名な絵師が描いた花鳥画浮世絵であれば、高値で買い取ってもらえることも。描いた絵師を確認するためには、落款やサインをチェックしましょう。 また、鑑定書や付属品がある場合は、一緒に査定に出すと評価が上がります。 有名絵師が描いた花鳥画浮世絵ほど、偽物も出回っています。 そのため、自宅にある花鳥画浮世絵の真贋や価値を知りたい方は、プロの査定士への査定依頼がお勧めです。 著名な浮世絵師も花鳥画を描いた 江戸時代の始まりとともに町民の間に広がりを見せた浮世絵。 日本絵画の一つでジャンルもさまざまあります。 有名な浮世絵師も花鳥画浮世絵を多く手掛けています。花鳥画浮世絵を描いた有名浮世絵師は、西村重長・歌川広重・小林清親などです。 有名な浮世絵師と人気作品をチェックし、自宅にある花鳥画浮世絵は、高価買取してもらえるかの判断材料にしましょう。 江戸時代初期に活躍した、西村重長 作家名:西村重長(にしむらしげなが) 代表作:『新吉原月見之座舗』『竹田新からくり』 生没年:1697年?-1756年 西村重長は、江戸時代の初期に活躍した浮世絵師です。 鳥居派の中でもとくに鳥居清信風の漆絵による役者絵を描いていました。その後は、西川祐信や奥村政信風のテイストも取り入れ、漆絵美人画や浮世絵、花鳥画、歴史画、風景画などの紅摺絵も描いています。 西村重長は、多彩な浮世絵師で墨線を使わず、紅、黄、緑、鼠色で摺った無線絵の一種である「没骨の水絵」と呼ばれる技法の作品も多く描きました。それらの作品は、のちに石川豊信・鈴木春信・礒田湖龍斎らの画風にも影響を与えたといわれています。 また、江戸通油町(現・東日本橋)の地主でもあり、晩年は神田で古書店を開業しています。 西村重長は、多くの浮世絵作品を手掛け、花鳥画浮世絵も描いたとされていますが、現代まで残されている作品は少ないのが現状です。 歌川広重の描いた、花鳥画 作家名:歌川広重(うたがわひろしげ) 代表作:『名所江戸百景 水道橋駿河台』『東都名所 日本橋之白雨』 生没年:1797年-1858年 歌川広重は、多くの人気風景画を残していることで有名ですが、実は花鳥画も多く手掛けています。その数は数百点にものぼるといわれており、多くの作品が短冊型で制作されています。 歌川広重が描く花鳥画浮世絵の特徴は、静止画でありながらも躍動感のある生き生きとした鳥の描写です。 ツバメやカワセミ、千鳥などが飛翔する様子や枝にとまった瞬間の様子、身体をさかさまにして枝にぶら下がる様子など、さまざまなシチュエーションの鳥を描いています。歌川広重が描いた花鳥画浮世絵には『水葵に鴛鴦』『萼あじさいに川蝉』などがあります。 ”最後の浮世絵師”小林清親の描いた、花鳥画 作家名:小林清親(こばやしきよちか) 代表作:『東京五大橋之一両国真景』『於黄海我軍大捷第一図』 生没年:1847年-1915年 小林清親は、15歳の時に父が亡くなったことをきっかけに元服して家督を継ぎ、幕臣となりました。 第15代将軍徳川慶喜のもとで多くの合戦に参加しています。 その後、江戸幕府がなくなると、母親とともに徳川慶喜らを追って静岡に移住しました。母が亡くなった27歳ごろには、東京に戻り絵師としての活動を本格化させました。 西洋画家に師事したといわれていますが、誰に師事したかは明確になっておらず、一説では、イギリス人の風刺画家「チャールズ・ワーグマン」に師事していたといわれています。 小林清親の本格的なデビューは、1876年と明治時代に入ってからでした。 風刺画や風景画を多く手掛けていた小林清親ですが『鶏と蜻蛉』『柿に目白』など花鳥画も描いています。 人気の花鳥画浮世絵の買取は、プロの査定士へ相談を! 現代でも人気の高いジャンルの一つである花鳥画浮世絵。 多くの有名浮世絵師によって描かれており、作品や作家によっては、高価買取が狙えるでしょう。高価買取を狙いたい方は、まず手持ちの花鳥画浮世絵が、どの浮世絵師によって描かれているかのチェックがお勧めです。 また、買取価格には、作品の保存状態も大きく影響します。 破れやシワ、シミなどが目立つ状態だと、買取価格は下がってしまうでしょう。作品の買取を考えている場合は、保管方法にも気を遣うことが大切です。 自宅に眠っている花鳥画浮世絵がある方は、ぜひ一度プロの査定士へ査定を依頼してみてくださいね。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵 買取

- 浮世絵作品解説

- 歌川広重

-

迫力ある相撲絵:浮世絵買取は実績ある買取業者へ相談を

迫力ある相撲絵は、高価買取が狙える浮世絵です。 倉庫に眠っている浮世絵や相撲絵を発見したら、まずは査定士に相談してみましょう。 江戸時代の有名な絵師も相撲絵を数多く描いており、現代でも人気を集めている作品もあります。浮世絵のなかでも相撲絵の価値を知るためには、相撲絵がどのようなものか、いつごろから人気を集めているかをチェックしてみると良いでしょう。 江戸庶民も熱狂!相撲絵の浮世絵を買取してもらおう 相撲は日本の国技であり、土俵から外に出たら負けというシンプルなスポーツです。 現在の相撲の形式は、江戸時代に確立されたといわれています。土俵入りの儀式や化粧回しなど現在でも行われている様式は、江戸時代から誕生していきました。 また、浮世絵としても人気を集めており、有名な絵師が描いた相撲絵は、現在でも高価買取が期待できるでしょう。 相撲絵とは 相撲絵とは、浮世絵版画のなかでも相撲を描いた作品を指します。 力士の似顔絵や取り組みの様子、土俵入りなどもあれば、平常の姿を描いた作品もあります。のちには、力士たちが宴会をする様子や稽古場風景なども描かれるようになりました。 相撲浮世絵は高く売れる? 相撲浮世絵は、作品によって高価買取が狙える浮世絵です。 相撲は、古来より神事として扱われており、競技や娯楽として多くの日本人に親しまれてきました。相撲の浮世絵は、プログラムや取組表など、競技に必要な版画を制作することから始まっています。そこから人気が集まり、喜多川歌麿や東洲斎写楽などの有名絵師も相撲の浮世絵を描くようになりました。 実際に有名な絵師が描いた相撲絵もいくつも現存しており、特にそういった作品であれば高価買取が期待できる浮世絵です。 ご自宅に相撲浮世絵がある方は、ぜひ一度査定に出してみてはいかがでしょうか。 江戸時代には相撲が大ブームに 江戸時代に大成した相撲は、神事として古くから受け継がれてきています。浮世絵としても人気を集めており、当時の有名力士が描かれた浮世絵も多く存在しています。 歌舞伎と並んで人気だった、相撲 相撲は、神話や伝説にも登場する競技です。 なんと4世紀ごろの古墳時代の出土品に相撲人形があり、実に古くから競技が行われていたことが分かっています。 また、古事記や日本書紀の神話や伝説にも登場し、神事としても知られています。稲作が開始されると、農民の間で稲が豊作となるよう祈ったり、占ったりするための行事としても執り行われていました。 奈良時代や平安時代に入ると宮廷儀式である相撲節会となり、天皇の前で相撲を取る天覧相撲が行われています。 武士の時代に入ると、力が強いと戦いに必要な武術に長けているとみなされ、武家で力士を雇うようにもなりました。 日本で有名な戦国武将の1人である織田信長は、大の相撲好きとしても知られており、毎年力士を集めて相撲大会を開くほどでした。信長の相撲好きについては『信長公記』と呼ばれる資料にも記載があります。 そして、江戸時代に現在行われている相撲の原形が確立され、武士の娯楽として親しまれてきた相撲が庶民の間にも広まっていったのです。 勧進相撲は、お寺や神社の修繕に必要な費用を収集する目的で行われていた相撲として有名です。大店の商人がスポンサーとなり、数多くの名試合を生み出し、庶民を楽しませていました。 プロの力士が誕生したのも江戸時代です。 江戸や大阪、京都などで相撲興行が活発に行われ、相撲風景を描いた錦絵も制作されるように。絵のモデルにもなったことで、さらに人々の間で相撲人気が広まっていきました。しかし、相撲の試合ではけんかや争いが絶えず、政府は頻繁に禁止令を出していたそうです。 そのため、勝負の決まり手を四十八手に定めたり、現在の土俵のように俵で丸く仕切ったりなど、競技としてさまざまなルールが決められていきました。また、力士を養成する部屋制度もこの時代に誕生しています。 ふんどしにまげ姿の衣装は、古くからの伝統で、このようなしきたりが数多く残っている相撲は、単なるスポーツではなく日本の文化を受け継いだ伝統的な文化といえます。 筋肉隆々、巨大に描かれた力士たち 相撲の浮世絵では、独特の表現が用いられ多くの力士が描かれてきました。 力士は、背が高く体重も重いため、大きな力士の隣に世話係を小さく縮こまっているように描くことで、その特徴を描写することもありました。 また相撲絵では、力士がどれだけ巨体で迫力があるかを伝えるために、筋肉隆々な描き方がされています。 相撲絵として描かれた人気力士 競技でも相撲絵としても人気のあった力士として、4代目横綱の谷風(たにかぜ)、5代目横綱の小野川(おのがわ)、無双力士の雷電(らいでん)などが挙げられます。いずれも、浮世絵師の勝川春英(かつかわしゅんえい)によって描かれています。 4代目横綱の谷風は、伝説として語られている江戸の名横綱。 歴代の力士のなかでも、強豪として語り継がれる偉大な力士で、全盛期には4年間負けなしだったといわれています。63連勝という大きな功績を残し、江戸時代における相撲文化を大いに盛り上げた力士の一人といえるでしょう。 5代目横綱の小野川は、4代目横綱である谷風の連勝記録を64勝で止めた力士でもあります。 谷風やのちに紹介する雷電とともに、相撲の黄金時代を築き上げた力士の一人といえるでしょう。176cm・116kgと力士としては決して巨体とはいえない体格で、技能派力士としても知られています。 雷電は、江戸時代に活躍した力士で、生涯勝率が9割6部2厘と驚異的な勝率を叩き出しています。 この記録は、歴代1位でいまだに破られていません。254勝10敗2分で優勝相当成績25回のうち、全勝が7回で44連勝を含んでおり、歴史的な記録といえるでしょう。 この屈強な力士たちの浮世絵を描いたのが勝川春英(かつかわしゅんえい)です。 勝川春英は、江戸時代中期に活躍した浮世絵師で、勝川春章の門人でした。相撲絵のほかにも役者絵や狂画、武者絵などを描き、版本の挿絵や肉筆画なども手がけていることで有名です。 人気の浮世絵・相撲絵の買取は、プロの査定士へ相談を! 江戸時代ごろから長く日本の庶民に愛され続けている浮世絵。 多くの有名絵師を排出している江戸時代には、浮世絵の人気が多くの人の間で広まっていました。浮世絵のジャンルの一つである相撲絵もまた、人気作品のひとつです。日本の国技である相撲をモチーフとしており、筋肉隆々の迫力ある力士の絵が魅力といえるでしょう。 浮世絵は現在でも多くのコレクターがいるため、骨董品市場の中でも人気ジャンルの1つ。そして、相撲絵の浮世絵も例外ではありません。相撲絵の価値をより正確に評価してもらうのは、実績のある浮世絵買取業者へ相談するのが良いでしょう。プロの査定士が、状態などを見ながら納得いく価値で評価をしてくれます。

2024.08.13

- すべての記事

- 浮世絵作品解説

-

人気の浮世絵・武者絵は高価買取が期待できます

浮世絵はさまざまな題材を描き、美人画や風景画などいくつもの人気ジャンルがあります。 その中でも武者絵は、国内外で高い人気を得ているものです。武者絵は、江戸時代から明治時代にかけて多く制作され、次々と人気絵師を生み出しました。 武者絵は、国内でも海外でも評価が高く、慎重に業者を選べば高価買取も期待できるジャンルです。作品の状態や絵師・描かれた題材・描かれた年代などにより、価格は大きく変動します。そのため、真贋や価値を適正に見極められる買取業者を選ぶことが大切です。 武者絵の浮世絵は高価買取のチャンス 武者絵の浮世絵は人気のジャンルであり、作家や作品によっては高価買取が期待できます。 有名な絵師の作品や保存状態の良い作品には高値がつきやすく、鑑定書や付属品の有無などにより価格が変動するのが一般的です。 作品の価値を適正に査定できる買取業者に持ち込むことで、高価買取のチャンスと巡り会えるかもしれません。 武者絵の浮世絵を買取してもらう際は、専門の買取業者に依頼しましょう。 武者絵とは 武者絵とは、歴史や伝説・神話に登場する武士や英雄の姿、戦いが描かれた絵を指します。 江戸時代から明治時代にかけて、武者絵は多くの浮世絵師の手によって描かれました。 武者絵の代表的な絵師として、浮世絵を確立させた菱川師宣(ひしかわもろのぶ)や、武者絵の最盛期を作り上げたといわれる歌川国芳(うたがわくによし)などが挙げられます。武者絵は、美人画や風景画と比較しても遜色ないほどの人気を誇り、徳川家以外の武将を英雄視することを危惧した江戸幕府により、規制の対象にもなりました。 武者絵は買取してもらえる? 武者絵は国内外で人気の高いジャンルであり、買取業者にて査定・買取を依頼できます。 買取価格は、作品の状態や作者・描かれた時代などにより変動するため、武者絵の知識や査定の経験が豊富で、作品を適切に評価できる買取業者を選ぶことが大切です。 有名浮世絵師も描いた、武士の世界 浮世絵の中でも人気のジャンルである武者絵は、数々の有名浮世絵師により描かれました。 歴史や伝説の中で語られてきた多くの武将や英雄を、名のある絵師たちはどのように描いたのでしょうか。 菱川師宣 菱川師宣は、浮世絵の先駆者として語られることの多い絵師であり、江戸時代前期に活躍しました。 1630年ごろ(寛永年間の中期)に、現在の千葉県鋸南町保田で生まれたと推定され、幼少期から絵の才能を発揮し、狩野派や土佐派などに触れ、独学に近い形で絵を修行したのち江戸に出ます。 江戸に出てからは絵本の挿絵で人気を博しました。 挿絵では市井の女性や名所の風景などを木版画で描き、これが浮世絵へと発展していきます。 菱川師宣が好んで描いた題材は江戸の庶民であり、中でも「見返り美人」は浮世の女性を色鮮やかに描いた肉筆画で、彼の代表作といえるでしょう。 また、彼の作品には『武家百人一首』や『大江山酒呑童子図』、『大和武者絵』など、多くの武者絵も残されています。 菱川師宣は「墨摺り(すみずり)」という技法で武者絵を多数制作しました。 墨摺りとは、墨一色で版画を刷り、濃淡や線のタッチだけで多彩な表現を可能にする技法です。 さらに、墨で表現された絵の上に色彩を加える技法も駆使し、色合いや雰囲気などをより細やかに描き出すことも得意としていました。国内外で、今なお高い人気を誇る浮世絵を創始した功績は計り知れません。 勝川春亭 勝川春亭(かつかわしゅんてい)は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、武者絵や役者絵で名を馳せた勝川春英の門人です。 本名は、山口長十郎(中川長十郎との説もあり)ですが、勝川を称し、松高斎や戯墨庵・耕煙山樵・及壺・宮山人などの号を持ちました。 勝川春亭は数多くの錦絵(木版画浮世絵の一種で分業が特徴)を描き、役者絵や美人画・名所絵など多様な作品を残しましたが、錦絵で最も多く描いたのが武者絵でした。2枚や3枚の絵を横に連ねて一つの画面を作る「二枚続」や「三枚続」など、武者絵としては斬新な手法を積極的に取り入れ、迫力ある作品を残しています。勝川春亭の用いた形式は、次の世代の歌川国芳を輩出する土台となりました。 代表作のひとつである武者絵『巴御前武蔵三郎左衛門有国(ともえごぜんむさしさぶろうざえもんありくに)』は、平家の残党である武蔵三郎を、源義仲軍の女性武将・巴御前が討伐するシーンを描いた作品です。 巴御前の勇敢さや、討たれる武蔵三郎の悲壮さを迫力ある画面に表現しています。 また、『石橋山合戦(いしばしやまかっせん)』は、源頼朝軍の佐々木高綱が、殿(しんがり)として平家軍の追撃を立ち阻む様子が激しいタッチで描かれた、三枚続の大作です。 歌川国芳 歌川国芳(うたがわくによし)は、1797年(寛政9年)ごろに江戸で生まれました。 幼少期から浮世絵に親しみましたが、12歳ごろの作品である『鍾馗提剣図(しょうきていけんず)』が人気浮世絵師の歌川豊国に高く評価され、豊国のもとで修行に励むことになります。 しかし、師である豊国や兄弟子の歌川国貞の人気に追いつくことのできない不遇の時代が続きました。 歌川国芳にとっての転機は、1827年ごろに中国の古典小説『水滸伝』の登場人物を描いた『通俗水滸伝豪傑百八人之壹人(つうぞくすいこでんごうけつひゃくはちにんのひとり)』でした。 江戸でも人気のあった水滸伝の登場人物を一人ひとり描いたこの作品がきっかけで、彼は「武者絵の国芳」という異名を獲得します。歌川国芳の武者絵は、画面から飛び出さんばかりの迫力ある構成と、躍動感あふれる人物描写が特徴でした。 『通俗水滸伝豪傑百八人之壹人』の一つ『浪裏白跳張順(ろうりはくちょうちょうじゅん)』は、水滸伝の登場人物である張順を描いた作品で、作中の豪傑たちのダイナミックな描写には、歌川国芳による武者絵の特色が存分に発揮されています。 また、風刺やユーモアを交えた作品で江戸幕府を批判し、江戸町人の人気を得たという反骨精神も、彼の魅力を物語る一面といえるでしょう。 武者絵には歴史上の人物も数多く描かれた 武者絵には、多くの人々に馴染み深い、歴史上の人物も数多く描かれています。 太平の世である江戸時代では、戦国時代の武将は伝説上の人物のようになっていたのでしょう。 有名な浮世絵師たちによって描かれた、歴史上の人物を画題とした作品とは、どのようなものでしょうか。 『加藤清正公図』(葛飾北斎) 『加藤清正公図』は、ゴッホやドガにも影響を与えたとして世界的にも有名な、葛飾北斎による作品です。 葛飾北斎は、1760年(宝暦10年)に現在の東京都墨田区に生まれ、幼いころから絵を描くことに熱心でした。 成長して浮世絵の彫師として下積みの時代を送りますが、あるとき絵師になることを決心し、勝川春章の門人となりました。19歳ごろから勝川春朗として錦絵を世に出しますが、その後は勝川派から離れ、美人画や風景画・妖怪絵など多彩な作品を残しています。 そんな葛飾北斎が40歳のときに描いた肉筆の武者絵が『加藤清正公図』です。 加藤清正は、豊臣秀吉の先鋒として活躍した戦国武将で、秀吉の死後は徳川家康に従いました。関ヶ原の戦いの後は肥後熊本藩主となり、現在の熊本城を築城した人物としても有名です。 『加藤清正公図』は、葛飾北斎の武者絵の中でも傑作とされており、猛将らしい清正公の気迫や宴席での余裕ある雰囲気などを巧妙に描いています。色彩や構図にも独特の美しさがあり、葛飾北斎の画力がいかに優れているかを感じられるでしょう。 『藤原保昌月下弄笛図 』(月岡芳年) 月岡芳年(つきおかよしとし)は1839年(天保10年)に生まれ、幕末から明治半ばにかけて浮世絵師として活躍しました。 本名を月岡米次郎(つきおかよねじろう)といい、12歳で歌川国芳に弟子入りし、武者絵や役者絵を次々と発表します。 27歳のときに、兄弟子の落合芳幾と競作した『英名二十八衆句』は、その凄惨な流血描写や死体描写から「血みどろ絵」や「無惨絵」と呼ばれ、江戸川乱歩や三島由紀夫など後世の文学者らの興味を集めたことでも有名です。月岡芳年は、幕末から明治にかけて激動の時代を生き、戊辰戦争や西南戦争などの戦争も錦絵に描きました。 月岡芳年が1883年(明治16年)に残した大判の三枚続が『藤原保昌月下弄笛図』です。 傑作のひとつに数えられるこの作品は、盗賊の「袴垂(はかまだれ)」が、貴族であり優れた武人でもある藤原保昌(ふじわらのやすまさ)を切り殺そうと隙をうかがうも、笛を吹きながら付け入る隙を与えない保昌を相手に、動けずにいる緊迫した場面を描いた作品です。多くの分野で多彩な才能を見せる月岡芳年は、浮世絵の人気を支えた歌川国芳にも比肩しうるほどの人気を誇っています。 『武田上杉川中島大合戦』(歌川国芳) 江戸時代後期に活躍した歌川国芳は、30歳ごろに江戸で流行していた中国の小説『水滸伝』の登場人物を描いた『通俗水滸伝豪傑百八人之壹人』で一躍人気絵師となりました。歌川国芳の出世作として知られるこの作品は、その後の水滸伝ブームの火付け役となりました。 そして、「武者絵の国芳」とあだ名された歌川国芳の、躍動感あふれる大胆な構図と類まれな画才が存分に発揮された作品が『武田上杉川中島大合戦』です。 武田信玄と上杉謙信との間で5度にわたり繰り広げられた川中島の戦いは、1561年(永禄4年)に行われた4戦目に佳境を迎えます。この合戦における最大の見どころは、何といっても武田信玄と上杉謙信の一騎打ちでしょう。 画面右の謙信が斬り掛かり、画面中央の信玄がそれを軍配で受け止める場面が、流れる川の激しさとともに大迫力で描かれています。鮮やかな色彩とダイナミックな構図で見る者を惹きつけるこの作品は、「武者絵の国芳」の真骨頂といえるでしょう。 人気の浮世絵・武者絵の買取は、プロの査定士へ相談を! 武者絵の浮世絵は、歴史や伝説上の人物の活躍、有名な合戦や物語の一場面を描いた絵です。 江戸時代から明治時代にかけて、多くの人気浮世絵師がさまざまな武者絵を描き、好評を博しました。武者絵は愛好家が多数おり、海外での人気も高いため、優良な買取業者を選べば高価買取が期待できます。 人気浮世絵師が描いた作品には高値がつきやすいですが、落款や署名があればさらに価値が高まるでしょう。保存状態や付属品の有無も価格を左右するため、保管の仕方に気をつけなければなりません。 また、一点物である肉筆画や、木版画の初摺りも、希少価値という観点から評価額が高い傾向があります。 適正な価格をつけてもらうためには、プロの査定士に見てもらうのが最適です。 人気の浮世絵・武者絵の買取はプロの査定士のいる浮世絵買取店に相談してみてはいかがでしょうか。

2024.08.13

- すべての記事

- 人気浮世絵師

- 浮世絵 買取

- 浮世絵とは

- 葛飾北斎