-

古美術品は高額買取が期待できる?!売却のポイントをチェック!

古美術品を所有している方で、買取を依頼したいと考えている方はいませんか。 古美術品には歴史的価値や芸術性が高いものが多く、時には驚くほどの高額査定がつくこともあります。 しかし、適切な業者選びや査定のポイントを知らないと、思わぬ損をしてしまう可能性もあるでしょう。 大切にしてきた古美術品を、気持ちよく手放すためには、買取のポイントや、ジャンルごとの価値について知っておくことが大切です。 古美術品の買取を検討中ですか? 古美術品の買取を考える際、その価値や適正価格を見極めることは大切なポイントです。 時代を超えて受け継がれた古美術品は、一つひとつの品物に独自のストーリーや歴史があり、その分価値も大きく変わる可能性があります。 古美術品の買取に適した方法や、高価買取を実現するためのポイントなどを、事前に確認しておくことで納得のいく買取が行えるでしょう。 適切な方法で古美術品を手放し、適切な査定を受けられるようにすることが大切です。 古美術品はいつの時代も愛されている 古美術品は、その独特の美しさと歴史的価値から、どの時代においても高い評価を受けています。 時代や国によって異なる技法や素材で作られた品物たちは、歴史や文化の証としても重要な役割を果たしています。 また、古美術品は単なる装飾品に留まらず、文化的な価値や背景を深く理解するための貴重な資料でもあるのです。 そのため、古美術品はコレクターや歴史愛好者にとっても大変魅力的な骨董品であり、今でも多くの人々に愛され続けています。 古美術品の価値を最大限に引き出すためには、適切な方法で保管し、評価される状態で査定に出すことが大切といえるでしょう。 自宅に眠る古美術品はありませんか 自宅の収納や倉庫に、長い間使われずに眠っている古美術品はありませんか。 祖父母や両親から受け継いだ品物や、旅行先で手に入れた美術品など、自宅には思いもよらぬ骨董品が隠れている場合があります。 自宅に眠っている古美術品は、見落とされがちですが、意外な高値で取引されるケースもあります。 まずは家の中を見回して、古美術品やアンティーク品がないか確認してみましょう。 もし古美術品が見つかった場合は、その状態を確認し、専門の査定士に相談することで、適正な価格での買取が期待できるでしょう。 古美術品を高価買取してもらうためのポイント 古美術品を高価で売却するためには、いくつかのポイントを押さえておきましょう。 美術品や骨董品の価値は、状態や付属品、鑑定書などさまざまな要素によって決まります。 より高い査定額を引き出し、納得のいく売却をするためにも、高価買取が実現する要因をチェックしておきましょう。 鑑定書も一緒に査定してもらう 古美術品を査定してもらうときに、鑑定書や保証書を一緒に提出することは、高価買取を狙うための重要なステップです。 鑑定書や保証書は、品物の真贋や品質を証明するために役立つアイテムです。 特に古美術品の中には、精巧に作られた贋作も存在し、専門家でも本物と見分けるのが難しい場合があります。 鑑定書や保証書があると、品物の信頼性が高まり、スムーズな査定が可能になるでしょう。 また、鑑定書が付属していると、高額査定の可能性も上がる場合があります。 鑑定書や保証書がある場合は、必ず一緒に査定に出し、その価値を最大限に引き出しましょう。 ダメージがない状態で査定に出す 古美術品や骨董品はデリケートな品物が多く、経年によるサビや欠け、シミや日焼けなどのダメージが生じてしまう場合があります。 査定の際には、品物が良好な状態であるほど高価買取が期待できますが、軽微なダメージであっても、専門的な技術で修復可能な場合もあります。 また、古伊万里をはじめとした特殊な例では、欠けが多い状態でも贋作でないことを証明する材料として歓迎されるケースもあるのです。 基本的に、古美術品の保管中にほこりがたまってしまっても、軽く刷毛で払う程度にして、品物の破損を避けるようにしましょう。 付属品をそろえて査定に出す 古美術品には、保証書や箱などの付属品が重要な役割を果たします。 保証書は品物の真贋や来歴を証明し、箱は品物にぴったりのサイズで設えられています。 保証書や共箱は品物の価値を高める要素となり、特に茶道具などでは共箱や極め箱が重視されるでしょう。 また、木箱が複数重なった「二重箱」なども価値を高める要素となります。 付属品がそろっていることで、品物の由緒や価値がより正確に評価され、高額買取が期待できるでしょう。 古美術品を査定に出す際は、付属品をできるだけそろえておくことをお勧めします。 無料査定してくれる複数の業者に依頼する 古美術品を高価で売却するためには、複数の買取業者に査定を依頼することが大切です。 中には、査定や出張だけでも手数料が発生する業者もありますが、手数料が完全に無料の業者を選ぶことで、無駄なコストを削減できます。 複数の業者に査定を依頼し、相見積もりを取ることで、よりよい査定金額で買い取ってくれる業者を選択できるでしょう。 業者によっては、同じ品物でも査定額に大きな違いがある場合があります。 最も高い査定額を引き出すためには、複数の業者に査定を依頼し、最も有利な条件で売却することがポイントです。 古美術品を手放す方法には何がある? 古美術品を手放す方法は複数あります。 それぞれにメリットとデメリットがあり、自分の目的や状況に合わせて選ぶことが大切です。 例えば、ネットオークションやリサイクルショップ、不用品回収業者を利用する方法がありますが、最も確実に価値を引き出したい場合は、骨董品買取業者に相談するのがお勧めです。 ネットオークションやフリーマーケットで売却 ネットオークションやフリーマーケットで古美術品を売却するのは、個別に価格を設定できる点が魅力的です。 オークション形式の場合、入札が進んで希望価格以上で売却できる可能性もあります。自分で売りたい価格を設定できるため、納得のいく取引が期待できるでしょう。 しかし、デメリットとして、トラブルに巻き込まれるリスクが考えられます。 買い手との交渉や発送に手間がかかり、思わぬ問題が発生することもあるでしょう。 また、フリーマーケットでは値引き交渉が頻繁に行われるため、希望通りの価格で売れるとは限りません。取引の際に信頼できる相手を見極める力が求められる点は注意が必要です。 リサイクルショップで売却 リサイクルショップでの売却は、最短即日で現金化できる点が大きなメリットです。 手軽に品物を持ち込むだけで査定してもらえるため、すぐにお金が必要な場合には便利な選択肢となるでしょう。 店舗に持ち込むだけで、その場で取引が成立する手軽さが魅力です。 一方で、デメリットとしては、古美術品の価値を正しく評価してもらえない可能性が高いことが挙げられます。 リサイクルショップには専門家が常駐していない場合が多く、価値のわからないまま低価格で手放してしまうリスクがあります。 自分が持っている品物の価値を把握していない場合、大きく損をする可能性があるでしょう。 不用品回収業者や遺品整理業者へ相談 不用品回収業者や遺品整理業者に相談する方法は、古美術品を含む複数の品物を一度に手放せる点で非常に便利です。 片付け作業まで行ってくれるため、整理が必要な大量の品を抱えている場合には、お勧めの選択肢といえます。 遺品整理などの際には、まとめて依頼することで、スピーディに対応してもらえることが多い傾向です。 ただし、古美術品の価値を正しく評価してもらえないデメリットがあります。 スタッフに骨董品の専門家がいないケースが多いため、価値を理解せずに手放してしまうリスクがあるでしょう。 また、まとめて買取されるために、個々の品物の価値が反映されないこともあります。 大切な品物の価値を見逃されてしまう可能性があるため、注意が必要です。 骨董品買取業者へ相談 古美術品を価値に見合った価格で売却したいなら、骨董品買取業者に相談するのがお勧めです。 専門知識を持った査定士が対応してくれるため、品物の価値を正確に評価してもらえます。また、多くの業者が無料で査定を行っているため、気軽に相談できる点もメリットの一つです。 ただし、依頼する業者によって買取実績や対応方法が異なる場合があります。 訪問、持込、郵送などの選択肢がありますが、どの方法がお勧めかは業者や自分の目的によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。 最終的には、専門家による適切な査定を受けることで、納得のいく価格での買取が期待できます。 高価買取が狙える古美術品のジャンル 古美術品にはさまざまなジャンルがあり、その中でも特に高価買取が期待できるものがいくつかあります。 古美術品は、歴史や美術的価値が高く、保存状態がよいほど、より高い評価を受けやすいといえます。 絵画や掛軸、陶磁器、彫刻品など、時代を超えて愛され続ける古美術品をお持ちであれば、適切な業者に査定を依頼することで、思わぬ高額査定が得られることもあるでしょう。 絵画・掛軸 絵画や掛軸は、古美術品として人気の高いジャンルの一つです。 日本画や西洋画、または時代を反映したユニークな画法によって描かれた作品は、コレクターや美術愛好家にとって価値の高い古美術品です。 掛軸は縦長の紙に描かれた絵や書が特徴で、和室の床の間に飾られることが多く、風景や花鳥風月などがモチーフとなります。 著名な画家が手がけた作品や、その時代に影響を与えた絵画は、高い市場価値を持つでしょう。 一方で、絵画や掛軸には贋作も多く存在します。 そのため、適切な価値で買取をしてもらうためには、正確な査定が必要で、豊富な経験と実績を持つ専門家の判断が欠かせません。 確かな評価を得るためにも、信頼できる買取業者に依頼することが大切です。 陶磁器 陶磁器は、古美術品の中でも広く知られたジャンルの一つです。 陶磁器には、日本の伝統的な焼きものをはじめ、マイセンやノリタケなどの洋食器も含まれます。 茶碗や皿、壺、香炉などが代表的な美術品で、製作年代や製作者によってその価値が大きく異なります。 特に古伊万里や九谷焼など、日本の名窯による作品は、国際的にも評価が高く、高額で取引されることが多い傾向です。 陶磁器の魅力は、時代を経ることで風合いが深まり、その美しさが増す点です。 しかし、陶磁器は非常に繊細であり、傷や欠けがある場合には価値が下がる可能性もあるため、査定前に状態を確認しておくことが大切といえるでしょう。 彫刻品 彫刻品もまた、古美術品の中で高額で取引されるジャンルの一つです。 木や大理石、象牙、青銅などを素材とした彫刻は、その素材自体が希少であり、作品の完成度と合わせて高く評価されます。 青銅で作られたブロンズ像は、経年によるサビや変色が味わいとして評価され、価値が高まるケースがあります。 彫刻品には、国内外の著名な彫刻家が手がけた作品も多く、その芸術的価値はもちろん、歴史的な意義も買取時の評価の対象です。 専門的な知識を持つ業者に依頼することで、適切な価格での買取が期待できるでしょう。

2024.11.27

- すべての記事

- 骨董品

- 骨董品買取

- 骨董品全般

-

美術品を売りたいなら…専門業者に高額買取してもらおう

美術品を高価買取してもらうためには、どのような作品に価値があるのかを理解することが大切です。 また、価値を正しく評価できる業者へ買取依頼することも重要なポイントです。 高く評価される美術品には、著名な作家の作品や独自の技法が施されたもの、歴史的背景のある品物などがあります。 価値に見合った査定をしてもらえる業者を選び、納得のいく取引を行えるようにしましょう。 美術品の買取依頼を検討中ですか? 美術品の売却を考えている方にとって、どのように進めていくかは大きなポイントです。 自宅に眠る価値ある美術品を整理したり、コレクションを手放す決断をしたりする際には、まず買取の選択肢や方法を理解することが大切です。 美術品の買取には、さまざまなジャンルや条件が関係してくるため、具体的な情報を押さえた上での判断が求められるでしょう。 美術品にはどのようなジャンルがある? 美術品のジャンルは非常に多岐にわたります。 日本画や洋画、現代アートといった絵画に加え、彫刻や具体美術、インテリアアートなども含まれます。 さらに、中国美術や西洋アンティーク、書道、陶芸、工芸などの伝統的な芸術も美術品の一つです。 香木や古銭、ビスクドール、仏像、レトロ玩具、切手、食器なども美術品として扱われる場合があります。 多様なジャンルがあるため、自分の持っている品物がどのカテゴリに属するのかを理解することが、買取をスムーズに進めるための第一歩です。 自宅に眠る美術品はありませんか? 自宅にしまい込まれたままの美術品があるかもしれません。 例えば、祖父母から受け継いだ絵画や骨董品、旅行先で購入した工芸品など、気づかないうちに価値がある品物が眠っていることもあるでしょう。 自宅にある美術品を整理することで、不要なものを手放し、思いがけない収入を得られるかもしれません。 美術品の買取を検討する際は、家中を見渡して、眠っている品物がないか確認してみることをお勧めします。 美術品を高価買取してもらうためのポイント 美術品を高価買取してもらうためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。 まず、美術品の価値を上げるためには、適切な保管方法や付属品の取り扱いが重要です。 次に、鑑定書の有無や専門業者への依頼も大きな影響を与えます。 ポイントを押さえることで、買取価格を最大限に引き上げられるでしょう。 美術品を手放す際には、ポイントをしっかりと理解し、準備を整えておくことが高価買取へのカギとなります。 きれいな状態で保管しておく 美術品や骨董品の価値は、その状態によって大きく左右されます。 どれだけ希少価値の高い品であっても、傷や汚れが目立つと、買取価格は下がってしまうでしょう。 経年劣化が避けられない品でも、傷や汚れが少ない状態を保つことが大切です。 美術品を保管する際には、直射日光や湿気、ほこりを避けることが基本です。 適切な保管場所を選び、専用のケースやカバーを使用することで、外的要因から美術品を守りましょう。 また、定期的に状態をチェックし、問題があればすぐに対処することも大切です。 丁寧に扱い、できるだけ元の美しさを保つことで、買取時に高評価を得られる可能性が高くなります。 付属品は一緒に査定してもらう 美術品や骨董品には、購入時に木箱や袋、証明書、紹介文などの付属品がついている場合が多くあります。 付属品は、品物の価値を証明する重要な要素となります。 例えば、木箱や包み紙は、特に茶道具や掛軸などでは、買取価格に大きな影響を与えることがあるでしょう。新品の状態で保管されている付属品は、未開封・未使用品の証明となり、高額査定の対象となるケースが多い傾向です。そのため、美術品は購入時の状態をできるだけ保ち、付属品を捨てずに保管しておくことが大切です。 美術品を査定に出す際には、付属品も忘れずに一緒に提出することで、よりよい買取価格が期待できるでしょう。 鑑定書があればあわせて査定に出す 美術品や骨董品の価値を正確に評価するためには、鑑定書の有無が非常に大切です。 鑑定書は第三者によって品物の真偽や価値が証明された証拠であり、買取価格に大きな影響を与えます。 もし手元に鑑定書がある場合は、査定の際に必ず一緒に提出しましょう。 鑑定書が付属していることで、買取業者は品物の真贋や価値を確信しやすくなり、適正な価格での買取が期待できます。 また、古い骨董品や高価な美術品に関しては、鑑定書がない場合よりも高額で取引される可能性が高くなるため、鑑定書を大切に保管し、査定の際に活用しましょう。 骨董品専門業者に依頼する 美術品の買取を依頼する際には、専門業者へ依頼するのがお勧めです。 骨董品専門の業者は、豊富な知識と経験を持ち、その品物の価値を正確に評価する能力があります。 一般の買取業者では、骨董品の価値を正しく理解していないことがあり、低価格で引き取られるリスクがあります。 一方、専門業者は市場の相場や品物の詳細な特徴を把握しており、贋作を見分ける能力も高い傾向です。 多くの専門業者では、無料で査定を行っており、訪問査定や店舗、宅配査定など、さまざまな対応方法が用意されています。 信頼できる専門業者を選ぶことで、美術品や骨董品の価値が最大限に引き出され、高価買取が期待できるでしょう。 どんな方法で美術品を手放す? 美術品を手放す方法にはいくつかの選択肢があります。 それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、どの方法が自分に合っているのかをよく考えて決めることが大切です。 ネットオークションやリサイクルショップ、不用品回収業者、そして専門の骨董品買取業者など、各方法の特性を理解し、自分の美術品に最も適した手段を選ぶことで、よりよい取引が期待できます。 ネットオークションやフリーマーケットで売却 ネットオークションやフリーマーケットは、美術品を手軽に売却できる手段の一つです。 ネットオークションでは、自分が希望する価格で出品できるため、思い通りの取引が実現する可能性があります。 さらに、オークションでは競り合いによって予想以上の高価格で取引されることもあるでしょう。 ただし、取引の際にはトラブルに巻き込まれる可能性があり、商品が売れるまでの時間が不確定であるデメリットもあります。 また、買い手から値引き交渉を受けるケースが多く、その結果、希望価格での取引が難しくなることもあるでしょう。 リサイクルショップで売却 リサイクルショップでの売却は、最短即日での取引が可能なため、スピーディに美術品を手放すことが可能です。 店舗でそのまま査定を受けられるため、スムーズな取引が実現します。 ただし、リサイクルショップには専門家が常駐していない場合が多く、美術品の価値を正しく評価できないおそれがあります。 結果として、価値に見合った価格がつかないことがあり、また、自分が持っている美術品の価値を知らない場合には、大きな損をする可能性があるでしょう。 不用品回収業者や遺品整理業者へ相談 不用品回収業者や遺品整理業者へ相談すると、複数の美術品を一度に手放せて、片付けの手間が減るメリットがあります。 特に遺品整理を行う場合には、品物を一括で処分できるため便利です。 しかし、リサイクルショップでの売却と同じように専門家がいない場合が多いため、価値に見合った価格がつかない可能性があります。 自分が美術品の価値を理解していない場合、大きく損をするケースもあるため注意が必要です。 また、まとめて買取を依頼することで、一つひとつの美術品の価値が分かりにくくなることがあります。 効率的な方法ですが、一つひとつの価値を知りたい場合には、別の方法を考えた方がよいかもしれません。 骨董品買取業者へ相談 美術品の買取は、骨董品買取業者に相談することで、専門家による正確な査定が受けられます。 知識や経験が豊富な査定士に鑑定してもらえれば、美術品の価値に見合った適正価格での買取が期待できるでしょう。 多くの骨董品買取業者では、無料査定を提供しており、手軽に価値を知ることが可能です。 骨董品はその価値が複雑であるため、専門的な知識を持つ業者に依頼することで、適正な価格での取引が実現します。 ただし、依頼先によって買取実績や対応方法が異なるため、事前に情報を集めることが大切です。 訪問査定、店舗での査定、宅配査定など、業者によって対応方法が異なるため、自分の状況にマッチした方法を選ぶとよいでしょう。 最終的には、専門の業者に依頼することで、安心して取引を進められるといえます。 高価買取が狙える美術品 美術品を手放す際に高価買取を狙うためには、どのような品に価値があるのかを知っておくことが大切です。 美術品にはさまざまな種類があり、その価値は多くの要因によって決まりますが、特に高額で取引される可能性が高いのは、歴史的な背景がある、著名な作家が制作している、独自の技法が評価されている、などの条件を持つ美術品です。 有名作家の絵画や掛軸 絵画や掛軸は、その作家の名声や作品の歴史的背景によって価値が大きく異なります。 特に、有名な作家によって描かれた絵画や、歴史的な価値のある掛軸は、市場において高額で取引される可能性が高いでしょう。 著名な画家が手がけた絵画は、その作家の知名度や作品の希少性から、一般的に高額な査定が期待できます。 掛軸もまた、日本の伝統文化と深く結びついており、特に古い時代の作品や、著名な画家や書家によるものは高く評価されます。 仏教や武家文化に由来する掛軸は、その歴史的背景や技法の美しさが評価されるため、高価で取引されることが多い傾向です。 独特の鮮やかさのある漆器 漆器は、その美しい光沢と深い色合いが特徴で、年代を経るごとにその艶やかさが増していくのが魅力です。 漆器の価値は、使用される漆の質や塗りの技術、デザインの独自性によって大きく変わります。 特に、鮮やかな色合いや複雑な模様が施された漆器は、日本国内だけでなく海外でも高く評価されることも。 漆器はさまざまな種類があり、お椀や皿だけでなく、かんざしや香合など、用途や形状も多様です。 保存状態がよければ、買取市場で高額な査定が期待できるでしょう。 自宅に眠っている漆器があれば、その美しさと価値を確認してみることをお勧めします。 著名な彫刻家による彫刻 彫刻は、木彫りや石造りなど、さまざまな素材や技法が使われる芸術形式で、作家の技術と創造性が反映される美術品です。 著名な彫刻家による作品は、その独自のスタイルや歴史的な背景から高く評価されることが多い傾向です。 木像や石像などの伝統的な彫刻だけでなく、現代的な木彫りの装飾品なども彫刻に含まれます。 彫刻作品の価値は、その精緻な技法や芸術的な表現に加え、作家の名声や作品の希少性によっても左右されます。 特に、著名な彫刻家による作品は、市場での評価が高く、購入希望者が多いため、高額で取引される可能性があるでしょう。

2024.11.27

- すべての記事

- 骨董品

- 骨董品買取

- 骨董品全般

-

町田市立国際版画美術館 [東京都町田市]へ行ってみよう

世界でも珍しい、「版画」専門の美術館が町田市にあります 町田市立国際版画美術館は、版画を専門とする世界でも数少ない美術館の一つです。 1987年の開館以来、国内外の優れた版画作品や資料を収集・保存してきました。 現在の収蔵品は3万点におよび、その時々で多彩な展示が楽しめます。 また、市民展示室や版画工房、講堂などの施設の利用を通じて、「見る楽しみ」「作る楽しみ」「発表する楽しみ」を提供し、地域の文化・芸術活動の拠点としての機能を果たしています。 緑豊かな芹ヶ谷公園と合わせて、美術に親しむひとときを過ごせるでしょう。 展示 町田市立国際版画美術館では、優れたコレクションをベースとして、さまざまな展覧会を開催しています。 展覧会は、版画の多様な魅力を引き出すことを目的としており、訪れる人々にとって新たな発見と感動をもたらす貴重な機会となっています。 展覧会は各期間ごとに異なるテーマが設定されており、異なる視点から版画を楽しめるでしょう。 町田市立国際版画美術館を訪れる人々に、毎回新しい体験を届けてくれます。 コレクション 町田市立国際版画美術館では、奈良時代から現代に至るまでの日本および海外の版画を収集し、その保存と調査に尽力しています。 収蔵品は3万点を超え、作品を通して版画の歴史や美的価値、技術の変遷、社会的役割などを多面的に学ぶことが可能です。 代表的な作品 『東海道五拾三次 蒲原 夜之雪』歌川広重 『百人一首姥かゑとき 参議篁』葛飾北斎 『猫と花』エドゥアール・マネ 特徴/ここがオススメ 町田市立国際版画美術館は、「見る楽しみ」「作る楽しみ」「発表する楽しみ」を大切にしています。 市民展示室では、作家や町田市民の作品が多数展示されており、地域のアートシーンを体感できるのが特徴です。 また、版画工房では不定期に版画体験を開催しており、多様な技法を学ぶ機会が用意されています。 特に子ども向けのTシャツ刷り体験は大人気で、毎回すぐに予約が埋まるほどの盛況ぶりだそうです。 美術館情報 町田市立国際版画美術館 住所:〒194-0013 東京都町田市原町田4-28-1 GoogleMap:https://maps.app.goo.gl/6LPvzheMLFzcYEAt7 アクセス:小田急線町田駅より 徒歩約15分 ほか 開館時間:平日 10:00~17:00、土日祝 10:00~17:30 休館日:毎週月曜日(祝日および振り替え休日にあたった場合はその翌日)、12月28日~1月4日 ※最新の情報は公式サイトをご覧ください 料金:展示によって異なります 公式サイト:https://hanga-museum.jp/ 年間パスポート:友の会 一般会員 3,000円(入会時5,000円)、ファミリー会員2,000円(入会時3,000円)、学生会員 2,000円 ※詳しくは公式サイトをご覧ください 近隣のおでかけスポット 町田市は商業が盛んなエリアとして知られていますが、まちなかにはアートやカルチャーを体験できる文化的な活動もたくさん存在します。 町田市立国際版画美術館の近隣にあるおすすめのスポットをチェックし、企画展の鑑賞後にぜひ立ち寄ってみてください。 芹ヶ谷公園 町田市立国際版画美術館が佇む芹ヶ谷公園は、豊かな緑と水の中に彫刻が点在する、癒しの空間です。 ジャブジャブ池やせせらぎ、虹と水の広場、ターザンロープや遊具が揃う冒険広場、多目的広場、そして四季折々に色とりどりの花が咲く花壇など、子どもから大人まで楽しめる要素が盛りだくさんです。 散策やピクニックにぴったりの場所で、天気の良い日には気分をリフレッシュできるでしょう。 町田市民文学館ことばらんど 町田市民文学館ことばらんどは、著名な作家・遠藤周作氏から寄贈された資料をきっかけに開館しました。 町田ゆかりの作家の回顧展や、子どもたちに人気の絵本の展覧会をはじめ、漫画や映画、音楽、デザイン、アニメといった近接分野とコラボレーションしたテーマ展が年4回開催されています。 町田市民文学館ことばらんどは、ことばや物語、表現の楽しさを存分に感じられる施設です。 町田仲見世商店街 町田の名所「町田仲見世商店街」は、70年以上の歴史を誇る商店街です。 1947年、幕末から昭和まで続いてきた「二・六・の市」の跡地に開かれた町田国際マーケットが、商店街の基盤となりました。 レトロな雰囲気に包まれた商店街には、グルメ店や雑貨店、食料品店など多種多様な店舗がそろっています。 「小陽生煎饅頭屋」の小籠包や、老舗のラーメン屋「七面」、世界一のカレーと称される「リッチなカレーの店 アサノ」、沖縄料理の「ニライカナイ」など、魅力的なお店が盛りだくさんです。 町田市に訪れた際は、足を運んでその魅力を楽しんでください。 イベント・展示 https://daruma3.jp/kottouhin/689

2024.11.26

- すべての記事

- 美術館

- 東京

-

世田谷美術館 [東京都世田谷区]へ行ってみよう

国内外の有名作品も数多く展示される、世田谷美術館へ行こう 世田谷美術館は、東京都世田谷区の自然豊かな砧公園の一角に位置し、四季折々の風景が楽しめる環境に佇んでいます。 美術館の設計は、建築家・内井昭蔵によるもので、自然と建築が調和したデザインが特徴です。 展示 世田谷美術館は、世田谷にゆかりのある作家の展覧会をはじめ、国内外の美術館・博物館と協力し、幅広いテーマで先史美術から現代美術までを網羅する多彩な企画展を開催しています。 そのため、訪れるたびに新しいアートに出会える場所として多くの人々に親しまれています。 また、約1万点にのぼる収蔵作品を活かし、テーマに沿った入れ替え展示が行われる「ミュージアム コレクション」も大きな魅力です。 収蔵品展示でありながらも、常に新しい視点で美術作品を楽しめます。 コレクション 世田谷美術館は、近現代のアートを中心に、国内外から多様な美術作品を収集しており、これまでに約18,000点にのぼるコレクションを収集しています。 その中でも、素朴派や世田谷区にゆかりのある作家の作品は、美術館の重要な柱です。 また、美食家としても名を馳せた北大路魯山人の作品も収蔵しており、彼の書や陶器など、さまざまな分野にわたる才能を示す作品が充実しており、魯山人の芸術に触れる絶好の機会といえます。 こうしたコレクションは、地域の文化的な歴史を反映し、訪れる人々に深い感動を与えます。 特徴/ここがオススメ 世田谷美術館は、緑豊かな砧公園内に位置し、自然との調和が美しい美術館です。 美術展示にとどまらず、音楽、ダンス、演劇、映像など多彩なアート活動が行われており、ワークショップも定期的に開催されています。 幅広いジャンルの芸術を楽しめる美術館で、アートとの新しい触れ合い方を提案しています。 館内には、レストランとカフェも併設されており、美術鑑賞後にランチやティータイムを楽しむのもおすすめです。 晴れた日にはサンドイッチをテイクアウトして、広々とした砧公園でピクニック気分を味わうのも素敵な過ごし方です。 美術館情報 世田谷美術館 住所:〒157-0075 世田谷区砧公園1-2 GoogleMap:https://maps.app.goo.gl/gPdDLSULze5DXqoc7 アクセス:東急田園都市線「用賀」駅 バス 美術館行バス「美術館」下車 徒歩3分(1時間1~2本) 徒歩 「用賀」駅より徒歩17分 ほか 開館時間:10:00〜18:00(展覧会入場は17:30まで) 休館日:月曜日(祝休日の時はその翌平日)、年末年始(12月29日〜1月3日) ※最新の情報は公式サイトをご覧ください 料金:展示によって異なります 公式サイト:https://www.setagayaartmuseum.or.jp/ 年間パスポート:世田谷美術館友の会あり ※詳細は公式サイトをご覧ください。 近隣のおでかけスポット 世田谷美術館のある世田谷区は、自然と文化が融合した魅力的なエリアです。 文化的スポットが多く、豪徳寺や長谷川町子記念館など、歴史やアートに触れられるスポットも点在しています。 砧公園 砧公園は、世田谷区内でも有数の広さと緑の豊かさを誇る公園です。 春にはお花見、そして一年を通じてピクニックが楽しめるほか、野球やサッカーができる運動広場も完備されています。 公園の北側駐車場近くには、新しく登場したカラフルでユニークな造形が目を引く遊具広場もあり、子どもたちに大人気です。 豪徳寺 豪徳寺は、猫好きやお寺好きに有名なお寺で、招き猫発祥の地として知られています。 豪徳寺駅を降りると、早速招き猫が出迎えてくれ、参道まで続く商店街でも猫モチーフの看板や置物が並び、町全体が招き猫で賑わっています。 境内にずらりと並んだ招き猫たちは、訪れる人々に幸運と癒しを届ける存在です。 長谷川町子記念館 長谷川町子記念館は、『サザエさん』の作者として有名な長谷川町子さんの生誕100周年を記念して設立されました。 記念館では、彼女の生涯や創作の裏話などを知ることができ、サザエさんの世界観にどっぷり浸れる空間が広がっています。 イベント・展示 https://daruma3.jp/kottouhin/666

2024.11.26

- すべての記事

- 美術館

- 東京

-

すみだ北斎美術館 [東京都墨田区]へ行ってみよう

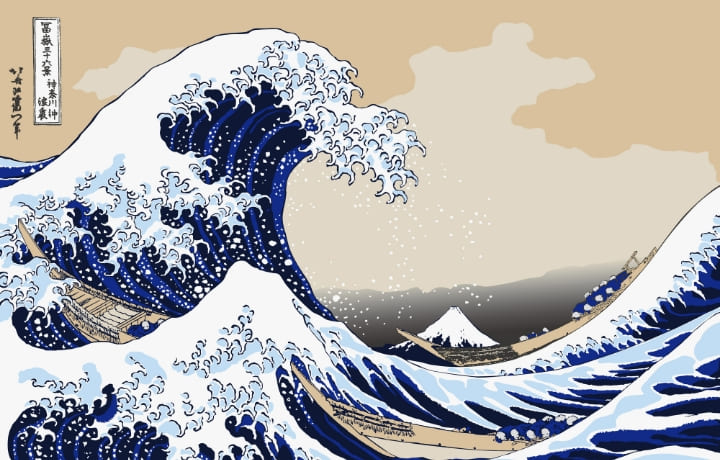

葛飾北斎の生まれた地にある「すみだ北斎美術館」 東京都墨田区に位置する「すみだ北斎美術館」は、江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎が生まれ育った地域にあり、彼の生涯と作品を身近に感じられる美術館です。 北斎が遺した多彩な作品群や、門弟たちとの交流の軌跡を紹介し、浮世絵の魅力とともに北斎と墨田の深いつながりを伝えています。 展示 すみだ北斎美術館では、年間を通して楽しめる常設展エリアと、特別なテーマに沿って年に数回開催される企画展示エリアが設けられています。 常設展では、北斎の人生を象徴する7つのエリアに分かれており、代表的な作品を高精細な実物大レプリカで展示しながら、彼の創作の軌跡を物語るエピソードもあわせて紹介しています。 また、企画展示は北斎と門人たちの作品に新しい視点で迫り、多様なテーマで訪れるたびに新鮮な発見をもたらしてくれるのが特徴です。 コレクション すみだ北斎美術館のコレクションは、ピーター・モース コレクションと楢崎宗重コレクションという、2つの貴重な収集品から成り立っています。 ピーター・モース コレクションは、欧米で最大規模の北斎個人収集であり、モース氏の急逝後、その膨大なコレクションが墨田区により一括して収集されました。 一方、浮世絵研究の先駆者である楢崎宗重氏によるコレクションには、浮世絵版画や古美術、絵巻物、日記など、幅広い資料がそろっています。 葛飾北斎『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』 葛飾北斎『北斎漫画 初編』 葛飾北斎『伝神開手 一筆画譜』 特徴/ここがオススメ すみだ北斎美術館は、そのユニークなデザインも大きな魅力です。 建物は、著名な建築家・妹島和世氏によって設計され、淡い鏡面パネルで覆われた斬新な外観が印象的です。 建物に施されたスリット構造は、四方から入館できるという自由度を生み出し、「常に新しい挑戦を続けた北斎の精神」を表現しています。 すみだ北斎美術館は、北斎の作品を楽しむだけでなく、その建築自体も大きな見どころの一つです。 美術館情報 すみだ北斎美術館 住所:〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目7番2号 GoogleMap:https://maps.app.goo.gl/TQyriXA14cCNeuhu6 アクセス:都営地下鉄大江戸線「両国駅」A3出口より徒歩5分 ほか 開館時間:9:30~17:30(入館は閉館の30分前まで) 休館日:毎週月曜日(月曜が祝日または振替休日の場合はその翌平日)、年末年始(12月29日~1月1日) ※最新の情報は公式サイトをご覧ください 料金:展示によって異なります 公式サイト:https://hokusai-museum.jp/ 年間パスポート:3,500円 ※ペア年間パスポート(2名様分)は6,500円 近隣のおでかけスポット 東京都墨田区に位置するすみだ北斎美術館は、葛飾北斎の魅力を深く味わえる場所として多くの人々に愛されています。 また、周辺には美術館を訪れた後に寄りたい魅力的なおでかけスポットがたくさんあります。 -両国-江戸NOREN(ノレン) 両国にある「江戸NOREN(ノレン)」は、1929年に建設された旧両国駅舎を2016年に改装した商業施設です。 館内には、江戸の町屋を模した建物が並び、訪れる人々に古き良き江戸の雰囲気を体感させてくれます。 特に目を引くのは、中央に設置された日本相撲協会監修の原寸大の土俵で、相撲文化の中心地である両国ならではの見どころです。 回向院 隅田川の西岸、本所に位置する回向院は、貴賤を問わず多くの無縁仏や動物を供養してきた歴史ある寺院です。 ここは、創建以来の長い歴史を反映した多様な史跡や遺物に囲まれ、訪れる人々に深い感慨をもたらします。 両国花火資料館 両国花火資料館は、日本の伝統的な花火文化を深く理解できる魅力的なスポットです。 館内では、花火玉や打ち上げ筒が展示されており、花火の作り方やその仕組みを解説したビデオも楽しめます。 また、隅田川花火大会の歴史を紹介するコーナーも設けられており、地元の文化やイベントに触れる絶好の機会となっています。 イベント・展示 https://daruma3.jp/kottouhin/652

2024.11.26

- すべての記事

- 美術館

- 東京

-

葛飾北斎と門人が描いた平安の美を味わえる「北斎が紡ぐ平安のみやびー江戸に息づく王朝文学」に行ってみた!

誰しも一度は耳にしたことのある超有名浮世絵師・葛飾北斎(1760年-1849年)。 江戸時代後期に活躍した絵師で、日本のみならず海外からも高い評価を得ている人物です。 大きな波の後ろに富士山が描かれた絵を見たことがある人も多いでしょう。 あの有名な『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』を描いたのが北斎なのです! 富士山をテーマにした連作を手がけ、大変有名になったため、風景画を得意とする浮世絵師のイメージをもっている人も多いのではないでしょうか。 しかし、実は風景画だけではなく、美人画や花鳥画、妖怪画など、さまざまなジャンルの浮世絵を残しているのです。 そして、北斎とその門人は平安時代に活躍した人物や都の暮らしをイメージした浮世絵も多く描いています。 今回は、すみだ北斎美術館で開催されている「北斎が紡ぐ平安のみやびー江戸に息づく王朝文学」に行ってきました! 「北斎が紡ぐ平安のみやびー江戸に息づく王朝文学」はすみだ北斎美術館にて開催中 江戸時代の日本では、平安時代の宮廷文化や古典文学が再び注目を集めていました。 多くの芸術家たちがその風雅な世界観に魅了され、画で表現することに力を注いだのです。 北斎と門人たちも、平安の雅に魅了された人々のうちの一人で、平安時代の貴族生活や文学をテーマに、王朝の優雅さを映し出す作品を数多く制作しています。 北斎は『源氏物語』や『伊勢物語』などの名場面を描き、登場人物や風景から平安の美意識を感じさせてくれます。 また単に物語のワンシーンや歌意を画にするだけにはとどまらず、着物の模様や調度品など王朝文学の雅も表現されているのです。 今回の企画展「北斎が紡ぐ平安のみやび―江戸に息づく王朝文学」では、北斎と門人たちが手がけた、平安時代や王朝文学に関する作品が一堂に集められています。 北斎たちが思い描いていた平安時代の雅やかなイメージや物語の魅力を楽しめる企画展です! 江戸時代に生きた彼らが抱いた平安時代への憧れや、文学に対する深い理解を想像するとともに、北斎たちが再構築して描き出した平安の世界観を楽しみましょう。 すみだ北斎美術館を利用するにあたっての注意事項 すみだ北斎美術館では、貴重な作品を保護するためのいくつかのルールが設けられています。 まず、展示室内では鉛筆以外の筆記具の使用は控えるよう案内されています。 シャープペンシルやボールペンの芯やインクが万が一作品に触れてしまうと、汚損のリスクがあるため、鉛筆のみ使用可となっているのです。 また、館内は撮影禁止のエリアがあり、撮影可能エリアが限られています。 撮影可能な場所は、地下1階ホワイエ、1階エントランス(ミュージアムショップを除く)、3階・4階の展望ラウンジ、4階常設展示室「AURORA」です。 展示作品の保存上の理由から、他のエリアでは撮影が禁止されているため注意しましょう。 地下1階にはロッカーが完備されていますが、サイズが小さいため大きな荷物をお持ちの方は、受付に預けるのがおすすめです。 見たことない・知らなかった北斎の視点や作品が堪能できる展示 今回の企画展「北斎が紡ぐ平安のみやびー江戸に息づく王朝文学」は、江戸時代の人々が抱いた「平安」の美意識を、北斎とその門人が作品として描き堪能できる内容となっています。 江戸時代における平安時代の文学や文化に対する関心の高まりを背景に、優雅な「みやび」の世界を多彩な角度から紹介しています。 企画展を構成する4つの章は、それぞれ以下の通りです。 序章:江戸時代の「平安」像 第一章:「みやび」なイメージの形成 一節:都の暮らし 二節:怪異への恐れ 第二章:描かれた王朝文学 第三章:王朝文学ゆかりの意匠 一節:文学にまつわる文様 二節:一場面が意匠に 企画展入ってすぐの場所には「浮世絵豆知識」が掲示されており、北斎と浮世絵の基礎知識を得ることで、作品の背景が一層理解しやすくなっています。 序章:江戸時代の「平安」像 江戸時代に入ると、民衆の『源氏物語』や『伊勢物語』などの古典文学への関心が高まり、写本や解説書などが広がっていきました。 また、学問や教育の発展に伴い、和歌の代表作である『古今和歌集』が親しまれるようになり歌仙絵が流行り、王朝文学が江戸の人々の生活や文化に深い影響を与えていったのです。 序章では、こうした背景を通じて江戸時代に形成された「平安」への憧憬が感じられる作品が展示されています。 葛飾北斎『枕草子を読む娘』 江戸時代の遊女文化と文学への関心を感じさせる魅力的な一枚です。 描かれている女性は、振袖新造と呼ばれる遊女としての地位が高まりつつある若い女性で、本を読む知的な姿が印象的です。 美しい着物に身を包みながら『枕草子』を読む姿からは、当時の遊女たちがただ美しいだけでなく、文学や教養も求められていた様子が見て取れますね。 第一章:「みやび」なイメージの形成 王朝風の作品では、宮廷行事や都の華やかな日常がテーマとして描かれています。 またこの時代、大陸から伝わった思想や信仰が、日本に古くからある信仰や伝説と結びつき、怪異の存在が身近になっていました。 この章では、江戸時代以降に想像された平安朝の生活や文化、妖怪や怪異などの伝説が近い存在であったことを感じられる作品が展示されています。 一節:都の暮らし 葛飾北斎『五十三次江都の往かい 京』 東海道の宿駅を舞台にした作品で、江戸時代の都の生活を鮮やかに映し出しています。 二人の童子が舞っている舞楽「胡蝶」は、平安時代から続く伝統的な舞いであり、作品の中でのその表現は、まさに江戸時代の人々が抱いた「平安」のイメージを象徴しているかのようでした。 二節:怪異への恐れ 葛飾北斎『北斎漫画 五編 柿本貴僧正』 この作品は、平安時代に活躍したとされる歌人・柿本人麻呂の伝説をもとに描かれたとされています。 真済が恋い焦がれた藤原明子に取り憑く様子は、愛情が生み出す悲劇的な側面を浮き彫りにしています。 手前に恐ろしい紺青鬼姿の真済が描かれていますが、その表情はどこか悲しげなような苦しげなような、異界の存在となってしまったことへの苦悩が見え隠れしているようにも感じられますね。 本の形で展示されている作品も多くあり、現代の漫画を思わせる構造で枠内に絵が描かれているのが特徴的でした。 本は視覚的にストーリーを伝えるだけではなく、自分で冊子をめくり読み進めていくことで、より作品に対する興味を引き立ててくれるものだと感じられました。 第二章:描かれた王朝文学 江戸時代、王朝文学は絵画で盛んに表現され、多くの作品が描かれました。 北斎やその門人も『源氏物語』や『伊勢物語』などの古典的な作品をテーマにして、それぞれ独自の支店や表現で描いています。 また、王朝文学に登場する人物に、江戸時代の髪型や服装などのアレンジを当てはめ、歴史と現代を融合させた作品も生み出しているのです。 第二章は、過去の文化がどのように江戸時代に受け継がれていたのかが感じられる展示となっています。 葛飾北斎『風流源氏うたがるた』 『風流源氏うたがるた』は、華やかな『源氏物語』の中の和歌が使われた歌がるたです。 ただ遊びに使われるかるたではなく、文学と美術が融合した一つの作品として、とても惹きつけられました。 青い縁の札に上の句、黄色い縁の札に下の句が書かれ、各巻にまつわる絵がそえられており、視覚的にも楽しませてくれます。 古典文学が江戸時代から多くの人に愛されてきたことが分かる作品ですね。 葛飾北斎『諸国名橋奇覧 三河の八つ橋の古図』 この作品からは、単なる風景画ではなく古典文学の豊かな歴史を感じられます。 八ツ橋は、昔から歌枕として親しまれており、『伊勢物語』の主人公である在原業平が和歌を詠んだ地としても伝わっています。 北斎が描いたこの作品では、八ツ橋を題材に江戸時代の風俗を取り入れながら、湿原に咲く杜若を楽しむ旅人たちの姿が描かれており、オレンジと青色のコントラストが印象的です。 古図という表現が示す通り、すでに失われた風景を思い起こさせ、見る者にノスタルジーを感じさせてくれますね。 葛飾北斎『百人一首乳母か絵説 在原業平』1835年/大判錦絵 竜田川の流れの中に散る紅葉が、秋の深まりを感じさせてくれる魅力的な作品で、印象に残っています。 勢いのある川の流れで水が白く波立つ様子が表現されており、その上に鮮やかなオレンジの紅葉が描かれていることで、自然の美しさをより一層感じられました。 また、北斎の繊細な描写の技術を垣間見えたともいえます。 第三章:王朝文学ゆかりの意匠 平安時代の文学にまつわる文様や物語から着想を得たデザインは、江戸時代の調度品や衣服の意匠に取り入れられるなど、当時の生活文化にも深く影響を与えていました。 北斎たちの作品においても、『源氏物語』をはじめとした古典文学の要素が多く取り入れられ、着物や調度品にゆかりある文様や物語の場面が表現されています。 歌がるたのような和歌の句や場面をモチーフにしたデザインが織り込まれた着物は、見る者に雅やかな王朝文化の空気を感じさせてくれますね。 また、調度品や着物にさりげなく描かれる物語の場面は、日常に文学的な雰囲気を漂わせ、観る者に豊かな想像を提供してくれます。 一節:文学にまつわる文様 葛飾北斎『美人カルタ』 『美人カルタ』には、かるた取りに興じる美人たちの優雅な姿が描かれており、頬杖をつく女性の着物には、源氏車の文様があしらわれています。 源氏車は、平安貴族が使用していた御所車の車輪を図案化したもので、平安時代から文様として広く使用されるとともに、家紋としても利用されていたのです。 『源氏物語』第九帖「葵」に登場する車争いの場面が強く思い起こされ、源氏物語を連想させてくれます。 二節:一場面が意匠に 葛飾北斎『今様櫛きん雛形』櫛之部 上 源氏うきふね この作品は、櫛のデザインを描いた絵手本です。 「浮舟」は、光源氏の息子である薫と孫の匂宮を中心に展開されていく物語で、この作品では匂宮が宇治へ赴き、浮舟を隠れ家に連れ出すシーンが取り入れられています。 櫛のデザインに王朝文学のワンシーンを取り入れることで、単なる髪を梳かす櫛ではなく芸術品としての価値も高まるだろうと感じられました。 オリジナルグッズや「雅」なグッズまで 1階エントランスにあるミュージアムショップでは、今回の企画展「北斎が紡ぐ平安のみやびー江戸に息づく王朝文学」にちなんだ多彩なグッズが並んでいます。 図録やリーフレットに加え、所蔵品から着想を得たオリジナルアイテムや北斎の浮世絵をデザインした商品、さらには地元・墨田の技術を駆使した「メイドインすみだ」シリーズもそろっており、訪れた人々を楽しませてくれています。 さらに、ミニ書道セットやミニ屏風、和を感じられる折り紙や箸、御朱印帳などのアイテムは、持ち帰って使用することで日常生活にも雅な雰囲気を取り入れられるでしょう。 観覧券がなくてもミュージアムショップだけの利用も可能なため、美術館を訪れた際にはぜひ立ち寄ってみてください。 世界から注目される北斎作品のいつもと違う切り口が楽しい 「北斎が紡ぐ平安のみやび―江戸に息づく王朝文学」展は、平安時代の優美な文学の世界が北斎とその門人たちの手によってどのように再解釈されたのかを堪能できる貴重な機会です。 海外でも人気の高い北斎作品が並び、海外からの観光客の姿も多く見受けられました。 展示解説は日本語だけでなく英語も併記されており、海外から訪れた方々も作品の背景や意図を深く理解しながら楽しめる内容となっています。 美術展の余韻を楽しんだあとは、ぜひ最寄り駅である両国駅近くの「カフェ・ベローチェ」でひと息つきましょう。 心落ち着く空間で、展示で鑑賞した作品たちをゆっくりと振り返りながら、コーヒーやスイーツでほっとひと息つくのもよいですね。 豊かな香りのコーヒーや軽食もそろい、展示の感想を語り合うひとときにもぴったりです。 企画展鑑賞後のひとときを、ベローチェで過ごしてみてはいかがでしょうか。 店舗情報 カフェ・ベローチェ 両国店 https://c-united.co.jp/store/detail/000404/ 開催情報 『北斎が紡ぐ平安のみやびー江戸に息づく王朝文学』 場所:〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目7番2号 期間:2024/9/18~2024/11/24 公式ページ:https://hokusai-museum.jp/ チケット:一般 1,000円、高校生・大学生 700円、65歳以上 700円、中学生300円、小学生以下 無料 ※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください

2024.11.26

- すべての記事

- 美術展・イベント

- 東京

-

府中市美術館 [東京都府中市]へ行ってみよう

都立府中の森公園内にある、緑豊かな美術館 東京都府中市にある「府中市美術館」は、緑豊かな都立府中の森公園内に建てられています。 「生活と美術=美と結びついた暮らしを見直す美術館」というテーマを掲げ、2000年10月に開館しました。 美術館では、多彩な作品展示や学習プログラムを通して、訪れる人々が美術と身近に触れ合える環境を提供しています。 府中市美術館では、美術作品の鑑賞だけではなく、学習や創作、作品発表の機会を提供し、地域の芸術活動を支える役割も果たしているため、アートに親しみを感じながら生活の中で美を楽しむ空間として愛されています。 府中市美術館では、日常に新たな視点や美的感覚が広がる、特別な体験が待っているでしょう。 展示 府中市美術館のコレクションは、江戸後期から現代に至るまでの絵画を中心とした1,000点以上を所蔵しており、幅広い時代の日本美術を一望できる貴重な内容となっています。 多彩なコレクションの中から、厳選された約60点が常時展示されており、訪れるたびに異なる作品に出会えるのも魅力の一つです。 その中から厳選された約60点が常時展示されており、訪れるたびに異なる作品に出会えるのも大きな魅力です。 展示作品は定期的に入れ替えられるため、何度でも新しい発見を楽しめる場所として、多くの美術愛好家や市民に親しまれています。 コレクション 府中市美術館では、近代以降の日本美術に焦点を当てた展示を行っており、特に日本と西洋美術の相互関係や、日本の伝統美意識の展開を意識したコレクションが特色です。 日本近代美術の流れや、独自の特質を広く展望できる作品群を収集・展示しており、江戸時代から近現代にかけての美術作品を通じて、時代を超えた美意識の変遷や、当時の西洋との文化交流の影響を鑑賞者が感じ取れる内容になっています。 府中市美術館のコレクションは、親しみやすくも奥深い日本美術の魅力をさまざまな角度から楽しめ、訪れる人々がより美術と身近に向き合う機会を提供しています。 青木繁『少女群舞』 司馬江漢『相州江之島児淵図』 セザール・ド・コック『12月のノルマンディー風景』 特徴/ここがオススメ 府中市美術館の1階には、無料で利用できる多彩なスペースが備わっています。 来館者が自由に利用できる美術図書館や、市民による作品展示が行われる市民ギャラリー、のんびり過ごせるカフェなどがあります。 さらに、ワークショップや美術館講座、ミュージアムコンサートなどのイベントが定期的に開催され、来場者がさまざまな形で美術の魅力を体験できる場所として、人気を集めているのです。 また、館内には「公開制作室」が設けられており、作家が作品を制作する姿を間近で観覧できます。 公開制作室では、制作プロセスを見学し、作家の創作や考えに触れられるため、美術が生まれる現場を体験できる貴重な場所として訪れる人々からの人気を集めています。 美術館情報 府中市美術館 住所:〒183-0001 東京都府中市浅間町1丁目3番地(都立府中の森公園内) GoogleMap:https://maps.app.goo.gl/pfNDzqhMK2M1LCY5A アクセス:京王線府中駅からちゅうバス(多磨町行き)「府中市美術館」下車すぐ ほか 開館時間:10:00~17:00(展示室への最終入場は午後4時30分まで) 休館日:月曜日(この日が祝日の場合はその翌日)、年末年始 、展示替えの期間など ※最新の情報は公式サイトをご覧ください 料金:展示によって異なります 公式サイト:https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/ 年間パスポート:個人会員 一般 2,500円、高校生・大学生 1,500円、小学生・中学生 800円

2024.11.26

- すべての記事

- 美術館

- 東京

-

ポスターと油彩画に追求する「アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界」展を観てきた!

皆さんは、アルフォンス・ミュシャ(1860年-1939年)という画家を知っていますか? ミュシャは、「アール・ヌーヴォーの旗手」として世紀末に多大な影響を与えた芸術家です。 彼の作品は、優美な女性像、風になびく豊かな髪、流れるような衣装、装飾的なモチーフが特徴であり、その独創的なデザインは当時の芸術界に新しい美意識をもたらしました。 ミュシャのスタイルは華やかで繊細であり、時代の寵児として愛され、その後多くの芸術家が彼を模範としました。 今回は、府中市美術館で開催されている「アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界」に行ってきました! ミュシャの魅力を深く味わえる貴重な機会のため、ぜひ興味のある方は訪れてみてください。 「アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界」は府中市美術館にて開催中 府中市美術館で開催中の「アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界」展では、ポスターで世紀末パリを彩ったデザイナーとしてのミュシャと、重厚な油彩で壮大なテーマを描いた画家としての二面性が見どころです! ミュシャが描く華やかなポスター作品だけでなく、力強い油彩画や貴重な下絵も一堂に展示されており、ミュシャ独自の美的世界を存分に堪能できます。 世紀末のパリを彩ったアール・ヌーヴォーの魅力と、壮大なテーマを持つ作品を同時に味わえる貴重な機会です。 ミュシャの創造力が溢れるこの展覧会をじっくり鑑賞していきましょう。 都立府中の森公園内の府中市美術館には、ミュシャの企画展を宣伝する案内板が設置されていました。 ポスターと油彩画が対になった案内板から、すでに企画展を訪れる人をわくわくさせてくれますね。 ポスターと油彩画を比較しながら楽しめる企画展 「アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界」展では、ミュシャが手がけたポスターと油彩画の両方を同時に鑑賞できます。 パリ時代の華やかな版画と、パリを離れた後半生に打ち込んだ油彩画。 両者を一つの視点から眺め渡す機会が、これまでほとんどなかったために、まるで別世界のもののように語られてきました。 しかしながら、固定観念を取り払って各々の作品に向き合えば、色やかたち、構図の作り方など、絵作りの要素には、共通点が多いことに気づきます。 また、時代の流行り廃りに振り回され、なかなか日の目をみなかったミュシャの油彩画をじっくりと鑑賞できる企画展ともいえます。 まったく異なるスタイルで描かれている版画と油彩画ですが、どちらもミュシャの強い想いが込められています。 本展では、ミュシャが制作活動を行っていた時代の背景にも目を向けながら、ミュシャがどのような想いをもってポスターを描き、油彩画に注力するようになったのかを想像してみましょう。 なお、「アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界」展は、展示室内の写真撮影ができません。 美術館スタッフに確認したところ、ロビーや企画展示室前の垂れ幕や入口のロゴまでは撮影ができるとのことでした。 展示室内では、スマホの操作を注意されている方もいたため、メモを取るならメモ帳と鉛筆を持参するのがおすすめです。 なお、鉛筆は美術館内で貸出を行っていたため、メモ帳だけはもっておくとよいでしょう。 展示室内には、ミュシャの世界観を体感できる作品が多く展示されています。 代表作の版画や素描が並び、彼の魅力を存分に楽しめる内容です。 また、下絵と完成作品を見比べることで、ミュシャの創作過程に迫る楽しさも味わえます。作品のディテールから、ミュシャの「造形力」の奥深さを感じられるでしょう。 入口の前の壁面には、白地に金の装飾が施された企画展のタイトルがデザインされています。 また、ミュシャの絵がデザインされた垂れ幕が出迎えてくれ、まさにここからミュシャの世界へと誘われるようでした。 『ジスモンダ』1894年/紙・リトグラフ/サントリーポスターコレクション 『ジスモンダ』は、主演のサラ・ベルナール自身がプロデュースした舞台のために制作されたポスターです。 舞台美術や衣装の細部までが忠実に再現されている点から、ミュシャの高い観察力と表現力がうかがえますね。 初期の作品ならではの人間味あふれる表現が魅力的で、装飾や衣装の模様が特に美しく描かれており、心を打たれました。 『サラ・ベルナール』1903年/紙・リトグラフ/OGATAコレクション こちらも今回の企画展で印象に残った作品の一つです。 この作品は、一般的に知られているミュシャのポスターとは異なり、初期のためか水彩画や油彩画のような柔らかなタッチが感じられ、独特の魅力を放っていました。 よく見るポスターのイメージとは異なる作品に触れてみて、ミュシャの多様な表現方法の奥深さや、彼の作品が持つ深さを改めて実感しました。 企画展内では、ミュシャの作品のデザインが施されたお菓子の缶も展示されています。 アールヌーヴォーを代表する優美なデザインが施されたお菓子の缶は、中身を食べた後も捨てたくないと思わせる魅力がありますね。 缶の形状に合わせたデザインが工夫されており、視覚的な楽しさだけでなく、実用性も兼ね備えた作品として、さまざまな側面から楽しめます。 ミュシャのアートが日常に溶け込む瞬間を体感できるのは、新しい発見でした! また、いくつかの作品では、額縁から飛び出すような立体感のある絵もあり、印象に残っています。 身体の一部や衣服が枠を越えて描かれていることで、観る者を引き込む力を感じます。 また、四季をテーマにした作品群は、色彩豊かで魅力的。ミュシャ作品では、太い輪郭線や四季など、日本や日本美術を思わせるような特徴があると感じました。 準備段階の習作と完成画を見比べる展示は興味深く、習作では表情がぼんやりとして表情は分からなかったのが、完成作で細部が明らかになる様子を比較して見れたのが印象に残っています。 ミュシャの創作過程を垣間見ることができ、深い感銘を受けました。 『メディア』1898年/紙・リトグラフ/株式会社インテック 『メディア』では、描かれているサラ・ベルナールの見開かれた目の鋭さに圧倒されました。 この作品は、サラ・ベルナールの舞台のためにミュシャが手掛けたもので、彼が宝飾品やアクセサリーに力を入れるきっかけとなった作品としても知られています。 画面には、メディアが血のついた短剣を握り、狂気的な視線で観る者を見つめる姿が描かれています。 足元には自らの手で刺殺した息子が倒れ、不吉な朝日が背後に昇っている様子が印象的です。 この強烈なシーンは、ミュシャの描写力によって一層深みを増しているように感じられます。 『宝石』シリーズ 1900年/紙・リトグラフ/株式会社インテック 今回の企画展では、4つの絵の連作である『宝石』シリーズも印象に残っています。 ルビー、アメジスト、トパーズ、エメラルドの作品が並び、タイトルに反して宝石自体は描かれていませんが、それぞれ異なる色調や雰囲気を持つ女性たちが、独自の魅力を放っています。 さらに、額縁のデザインもほかにはない独特な特徴があり、上部にはポスターの女性のモチーフが施されており、額縁を含めて一つの作品であると感じさせてくれるものでした。 このシリーズを通じて、ミュシャの繊細な感性を楽しむことができました。 展示の終盤には、ミュシャの代表的なポスター作品に加えて、展覧会の目玉である大型の油彩画も登場します。 特に、堺市以外での公開がほとんどない貴重な2点は見逃せません。 この特別な機会に、ミュシャの圧巻のスケール感と細部に込められた情熱を体感してみてはいかがでしょうか。 また、ミュシャがデザインしたうちわの図案や、モエ・エ・シャンドンのポスターをうちわに仕立てた紙工作も展示されています。 これらはミュシャの独創的なデザインと日本文化が融合した作品であり、遊び心のある一面を楽しめるのも今回の企画展の魅力です。 「アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界」展の見どころ 近年、ミュシャの油彩画は注目を集めており、その作品に込められた神秘性や荘厳さが、画家としての深みを強く印象付けます。 本展「アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界」では、ミュシャの多才な魅力に迫り、デザインの枠を超えた芸術家としての真髄を感じられるでしょう。 版画や油彩に加え、貴重な下絵も展示され、ミュシャが描いた心の奥深さと表現力を堪能でき、見どころが満載です。 心の世界を見つめる瞑想 世紀末のヨーロッパで広まった象徴主義は、文学や美術、音楽など幅広い芸術に影響を与え、表現の革新性を追求しました。 ミュシャもまた、この流れの中で内面的な深みを追求し、神秘的な油彩画や奥行きある版画を生み出しました。 彼の作品には、心の世界を探求する姿勢が貫かれています。 クラシックな絵画と最新のデザイン感覚 ミュシャのポスターは、クラシカルな表現に最新のデザインを融合させた新鮮さが特徴です。 人物の立体感を強調しつつ、背景をシンプルにデザイン化することで、調和のとれた美しさを実現しました。 日本の浮世絵にもみられるような太い輪郭線を用いることで、作品全体に独自のバランスが生まれています。 創作の過程に迫る ミュシャのデザインの秘密を探る鍵は、貴重な下絵にあります。 彼のデッサンや試行錯誤のプロセスを通じて、完成作との比較を楽しめるとともに、ミュシャの創作過程に近づける企画展です。 ミュシャの原点 物語の挿絵 貴重な下絵も公開! ミュシャが芸術家としてのキャリアを歩み始めたのは、本の挿絵からでした。 画学生時代に生活のために始めた挿絵の仕事は、彼にとって大切な原点であり、その経験は生涯にわたり影響を与えました。 今回の展示では、この初期作品を貴重な下絵とともに紹介しています。 世界的コレクションの名品 ミュシャ人気の高い日本には、質の高い作品が数多く収蔵されています。 特に堺市に寄贈されたドイ・コレクションは世界的にも評価が高く、大型油彩画《ハーモニー》や《クオ・ヴァディス》といった名作が含まれています。 普段は公開機会の少ないこれらの名品も、この展覧会で間近に鑑賞できる点が魅力です。 ミュシャと日本の近代洋画 ミュシャが影響を受けたローランスやコランは、明治期の日本洋画家にとっても師であり、日本人の兄弟弟子が多く存在しました。 さらには、ミュシャから直接学んだ日本人画家もおり、同時開催のコレクション展ではこの意外なつながりにも焦点を当てています。 全部ほしくなる…洗練されたデザインのグッズたち 府中市美術館で開催中の「アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界」展を堪能した後は、1階ロビーに設置された特設ブースでミュシャグッズをチェックしましょう。 定番のポストカードやペンケース缶、図録、クリアファイル、マスキングテープなど、他にも多彩な商品がそろっていて、どれもミュシャの世界観を楽しめるアイテムばかり。 美しいミュシャの作品がデザインされたアイテムが豊富に並んでいて、どれを選ぶか迷ってしまいます。 各アイテムごとにデザインも複数用意されているものが多いため、企画展でお気に入りの作品を見つけ、グッズでも選んでみるのがおすすめです。 ミュシャの新たな一面を発見できるかもしれない「アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界」 今回の企画展を通して、版画にも油彩画にも、一目でミュシャと分かる強い個性があふれていることを感じられました。 ミュシャはポスター作品が注目を浴びることも多いですが、今回のように油彩画にも焦点を当て、比較して鑑賞することで、ミュシャの新しい一面を発見できました。 企画展では、作品が制作された時代背景やミュシャの想いなどを紹介する展示もあるため、詳しく知らなかった人でもミュシャに興味津々になること間違いなしではないでしょうか。 府中市美術館内には、カフェ「府中乃森珈琲店」があります。 こちらは、美術館を利用しなくても利用できるので、誰でも気軽に立ち寄れます。 店内は落ち着いた雰囲気で、テラス席もあり、特に晴れた日にはテラスでの食事がおすすめです。 席数は少なめのため、週末に訪れる際は早めに行くのがよいでしょう。 さらに、テラス席はワンちゃんも同伴可能なため、愛犬と一緒に過ごしてみてはいかがでしょうか。 開催情報 『アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界』 場所:〒183-0001 東京都府中市浅間町1丁目3番地(都立府中の森公園内) 期間:2024/9/21~2024/12/1 公式ページ:https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/ チケット:一般 1000円、高校生・大学生 500円、小・中学生 250円 ※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください

2024.11.26

- すべての記事

- 美術展・イベント

- 東京

-

パリの華やかな時代の芸術と文化を辿る「ベル・エポック 美しき時代パリに集った芸術家たち」を鑑賞!

「ベル・エポック」と呼ばれる時代を知っていますか? 今回の企画展では、19世紀末から1914年の「ベル・エポック」と呼ばれる華やかな時代をテーマに、当時の美術、工芸、舞台、音楽、文学、モード、科学技術など多岐にわたる文化が紹介されています。 今回は、パナソニック汐留美術館で開催されている「ベル・エポック 美しき時代パリに集った芸術家たち」展に行ってきました! 西暦1900年前後、パリが世界で最も輝いていた「ベル・エポック」時代の空気を、ロートレックやキャバレーのポスターなどで味わいましょう。 「ベル・エポック 美しき時代パリに集った芸術家たち」展はパナソニック汐留美術館にて開催 「ベル・エポック―美しき時代 パリに集った芸術家たち」展は、19世紀末から20世紀初頭にかけてのパリの華やかな文化を存分に味わえる企画展です。 フランスのワイズマン&マイケルコレクションから初来日した絵画やグラフィック作品。 当時のパリの賑やかな情景や人々の暮らしを鮮明に描いたこれらの作品が、華やかな時代の空気感を伝えます。 美術、ファッション、日用品など、多彩な展示内容が見どころとなっています。 展示について 展示会場では、油彩画だけでなく、クレヨンやパステル、コラージュ、リトグラフ、水彩、鉛筆といったさまざまな技法を用いた作品が展示されており、芸術の幅広さを感じさせてくれます。 さらに、小説や当時のドレス、子ども服、ガラス製品、アクセサリー、帽子など、当時のパリの日常や華やかさを象徴する品々もそろっているのが見どころの一つです! 企画展を鑑賞していると、まるでベル・エポック時代のパリにタイムスリップしたかのような感覚を味わえます。 また、会場そのものも特別な演出が。 暖色を基調とした壁紙やレースカーテン、舞踏会を彷彿とさせる壁紙の模様など、当時のパリの雰囲気を感じさせる工夫が随所に見られます。 また、会場全体に広がる柔らかな照明や展示空間の演出が、100年前のパリの文化空間へと来場者を誘います。 細やかな配慮が、展示品の魅力をさらに引き立てていますね。 第1章:古き良き時代のパリ – 街と人々 第1章「古き良き時代のパリ – 街と人々」では、当時の暮らしや社会を感じさせる作品が多数展示されています。 特に目を引くのが、ブルジョワ階級の女性や子どもの服飾作品です。 華やかなドレスやアクセサリーはアール・ヌーヴォーの影響を強く受けており、花や植物をモチーフにした装飾が印象的です。 展示されている帽子にはたくさんの羽が使われており、まるで鳥そのものが帽子の上にとまっているかのような大胆なデザインに驚きました。 19世紀末から20世紀初頭にかけてのファッションは、体のラインを強調するようなデザインのドレスが多いように感じられます。 また、子ども服も大人の衣装のミニチュア版のようなデザインが多く見られますが、やがて「締め付けのある服は健康に悪影響を及ぼす」という考えが広まり、現在のようなゆったりとしたデザインの洋服へと進化していったそうです。 絵画は、当時のブルジョワ女性を描いた作品が並びます。 画家によって女性の表情が異なり、堂々とした気品ある姿や、少し意地悪そうに見える顔つきなど、社会的地位や個性が垣間見える作品群を比較しながら楽しめます。 当時のファッション誌も展示されており、緻密に描かれた服装の図版から当時の流行を読み取ることができるのも魅力的です。 当時の流行を今に伝える貴重な資料ともいえますね。 また、工芸品としてマイセン磁器の展示もあり、花や植物をふんだんに表現した燭台の装飾は目を見張るものがあり、翼の生えたプットー(天使)の存在が豪華さを一層引き立てています。 このような装飾美術からも、当時の豊かな社会を感じることができます。 第2章:総合芸術が開花するパリ 第2章「総合芸術が開花するパリ」では、当時の芸術家たちがどのように互いに影響し合い、新しい文化を創造していったかを感じられる展示が行われています。 ベルエポック時代の夜のパリが持つ華やかさがテーマとなり、舞踏会や演劇鑑賞、ブルジョワ階級の集いなど、賑やかで洗練された社会の一端を垣間見ることができます。 特に印象的だったのが、当時のパリの部屋を再現したであろう展示スペースです。 ルイ・マジョレルによる木製の椅子と小さなテーブルが手前に配置され、エミール・ガレのランプが部屋全体に温かみを与えていました。 家具や装飾品が、アール・ヌーヴォーのデザイン美学を体現しており、芸術がどのように日常生活に浸透していたかを実感できます。 背景の壁にはクロード・モネが印象派として活躍する直前の作品が展示され、時代の移り変わりを象徴しています。 また、水瓶やペン軸、ペーパーナイフといった小物の展示も充実しており、日用品が持つ芸術性が、当時の生活そのものがアートであるというような気分になりました。 絵画や家具、装飾品が融合する様子が当時の文化的豊かさを鮮やかに物語っており、芸術と生活が一体となった空間を体験できます。 第3章:華麗なるエンターテイメント 劇場の誘惑 第3章、「華麗なるエンターテイメント 劇場の誘惑」は、当時のパリの劇場文化や芸術家たちのコラボレーションの魅力に迫ります。 キャバレーや劇場が織りなすエンターテインメントの世界を、絵画やポスター作品を通じて楽しめます。 特に注目したいのは、キャバレー「ル・シャ・ノワール」に実際に飾られていたジュール・シェレのリトグラフ作品『パントマイム』『コメディー』『ダンス』『音楽』の4枚です。 鮮やかで軽やかな色彩が特徴で、見る人の心をときめかせるようなデザインが魅力的でした。 ベルエポック時代の劇場やキャバレーの華やかな雰囲気を感じさせるこれらのポスターは、当時のエンターテイメント文化の象徴ともいえるでしょう。 また、ベルエポック時代の劇場やキャバレーが、どれほど多くの芸術家にとってインスピレーションの源となり、互いに影響し合う場であったかを感じられます。 また、第3章は唯一写真撮影が許可されている展示スペースです。 特別な空間で、当時のパリの活気あふれる夜の世界をカメラに収め、鑑賞後もお気に入りの作品を眺め余韻に浸りましょう。 第4章:ベル・エポック―美しき時代 パリに集った芸術家たち 第4章「女性たちが活躍する時代へ」では、時代の中で自らの才能を発揮し、道を切り開いた女性たちに焦点を当てた作品群が展示されています。 この章では、アール・ヌーヴォーの巨匠アルフォンス・ミュシャによる華やかなポスターが一際目を引きます。 当時の人気舞台女優サラ・ベルナールを描いたもので、彼女が身につけていた冠や招待客用の記念メダルも併せて展示されていました。 その豪華な装飾品は、ベルエポックの華麗さを象徴しているといえるでしょう。 一方、注目すべきもう一人の女性、シュザンヌ・ヴァラドン。 彼女は洗濯婦として働きながら画家たちのモデルとして活動していましたが、自身でも絵を描き始め、画家ロートレックやドガによってその才能を評価されました。 彼女の描いた作品は、彼女の生活と芸術的な視点を反映し、観る者に力強い印象を与えます。 また、20世紀に入ってからのファッションも印象的です。 展示されているドレスや子ども服は、第1章で紹介されたものとは対照的に、シンプルでエレガントなデザインが特徴。 体の線を強調しないスタイルでありながら、アールデコの影響を受けた上品さが際立っています。 当時の服飾が、社会の変化や女性たちの新しい役割に適応していく過程を感じられる展示といえます。 芸術や文化の中で輝いた女性たちの物語が描き出され、ベルエポックの華やかさと変革の時代を象徴する展示を楽しめました。 https://daruma3.jp/kaiga/322 美術館外の映像作品 「ベル・エポック―美しき時代 パリに集った芸術家たち」展は、館内の展示だけでなく、美術館の外でも楽しみが広がっていました! 美術館入口前のスペースでは、当時のパリの様子を伝える映像作品が放映されており、こちらはなんと無料で観ることができます。 企画展に入場しなくても気軽に立ち寄れるため、ベルエポック時代の華やかな文化を少しだけ体験したい方にもおすすめです。 映像では、当時のパリの雰囲気や、舞台で活躍した歌手や舞台女優たちと画家との関係性が紹介されています。 特に感動的だったのは、歌手アリスティード・ブリュアンの肉声や、画家ロートレックの作品で有名なジャンヌ・ギルベールの動く姿を見れたことです! 絵画の中でおなじみとなっている彼らが動き、声を発することで、まるで当時のパリにタイムスリップしたかのような気分になりました。 さらに、第3章の展示室で鑑賞できるジュール・シェレの4枚の作品『パントマイム』『コメディー』『ダンス』『音楽』がキャバレー「ル・シャ・ノワール」に飾られている様子の写真も映像で紹介されています。 実際にカフェに飾られていた様子を知ると、展示室での鑑賞がより特別なものに感じられますね。 美術館外での映像上映は、展覧会をより深く楽しむためのプレリュードのような役割を果たしており、訪問者に新しい発見をもたらしてくれます。 ベルエポック時代の文化にどっぷり浸りたい方にとって、映像コーナーも見逃せないポイントです! グッズ 企画展を堪能した後は、グッズショップにも立ち寄りたいところです。 企画展会場から出たすぐの場所がグッズショップになっています。 ショップでは、展示されている作品を取り入れた多彩なアイテムが販売されており、訪れた記念として手に入れたいアイテムがそろっています。 展示作品のデザインを再現したポストカードやクリアファイル、しおり、マグネット、そしてリングノートなどが販売されていました。 ベル・エポック時代の華やかな芸術と文化を日常に取り入れられるアイテムで、観覧後の余韻に浸りながらその魅力を持ち帰ることができます。 また、ベル・エポックに関する知識を深めることができる書籍も豊富に取り揃えられています。 ベル・エポックの時代背景や芸術家たちの活動についてさらに学びたい方におすすめです。 展示の内容をより深く理解し、パリの「美しき時代」を心から感じられるようになること間違いなしでしょう。 まとめ 華やかな時代の美術や文化が集結したこの企画展は、ベル・エポック時代のパリを楽しむ絶好の機会です。 パリの優雅さや活気を感じたい方には特におすすめです。 ぜひ足を運んで、タイムスリップ気分を味わってみてはいかがでしょうか。 パナソニック汐留美術館では、2024年10月5日から12月15日まで、「ベル・エポック―美しき時代 パリに集った芸術家たち」展が開催されています。 開催情報 『ベル・エポック 美しき時代パリに集った芸術家たち展』 場所:〒105-8301 東京都港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階 期間:2024/10/05~2024/12/15 公式ページ:https://panasonic.co.jp/ew/museum/ チケット:一般:1,200円、65歳以上:1,100円、大学生・高校生:700円、中学生以下:無料 ※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください

2024.11.26

- すべての記事

- 美術展・イベント

- 東京

-

太田記念美術館[東京都渋谷区] へ行ってみよう

いつでも浮世絵を堪能できる、太田記念美術館 太田記念美術館は、浮世絵専門の展示を行っている美術館です。 東邦生命保険相互会社の社長を務めていた五代太田清藏が収集していた浮世絵コレクションを、多くの人に広く公開するために設立されたのが太田記念美術館です。 都心でも数少ない浮世絵専門の美術館として、国内からだけではなく日本文化に興味や関心をもっている海外の人々からも人気が高く、多くの人が足を運んでいます。 展示 太田記念美術館では、毎年多くの展覧会を開催しており、月ごとに異なるテーマを決めて、それに沿った浮世絵作品を選定して展示しています。 1年に何度も展示品の入れ替えが行われるため、いつ美術館を訪れても新鮮な気持ちで鑑賞を楽しめるでしょう。 独特な魅力をもつ浮世絵は、光により退色しやすいため、保存の関係上毎月展示替えを行わなければなりません。 そのため、浮世絵を専門に展示している太田記念美術館では、ほかの美術館よりも展覧会の本数が多いのです。 コレクション 太田記念美術館に収蔵されているコレクションは、五代太田清蔵が収集した約12000点を含めた約15000点にもおよびます。 喜多川歌麿や歌川広重、葛飾北斎などの浮世絵を代表する作家だけではなく、浮世絵の始まりから終わりまで、歴史をたどりながら鑑賞を楽しめるよう、幅広い範囲の作品を収蔵しています。 『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』葛飾北斎 『名所江戸百景 大はしあたけの夕立』歌川広重 『初代市川鰕蔵の竹村定之進』東洲斎写楽 特徴/ここがオススメ 太田記念美術館は、浮世絵専門の美術館であり、展示スペースがコンパクトなため、大きな移動がないメリットがあります。 多くの作品をコンパクトな展示室で鑑賞できるため、最後まで集中して楽しめるでしょう。 また、浮世絵作品には、肉筆画と版画の2種類があり、太田記念美術館ではどちらの作品も数多く所蔵しており、浮世絵の個人コレクションとしては世界有数の規模といえます。 美術館情報 太田記念美術館 住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-10 GoogleMap:https://maps.app.goo.gl/E4UQ6ECdaHAaSDBF9 アクセス:JR山手線:原宿駅表参道口より徒歩5分 ほか 開館時間:10:30~17:30 休館日:月曜日(祝日の場合は開館、翌日休館)、展示替え期間、年末年始 ※最新の情報は公式サイトをご覧ください 料金:展示によって異なります 公式サイト:http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/ 年間パスポート:7000円 ※有効期間は年度によって異なります

2024.11.25

- すべての記事

- 美術展・イベント

- 美術館

- 東京